Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

ATX-Netzteil-Tester

Aus ELVjournal

05/2005

0 Kommentare

Technische Daten

| Anzeigen | 7 Leuchtdioden |

| Vorlast +3,3 V | 330 mA |

| Vorlast +5 V | 333 mA |

| Vorlast +12 V | 1,03 A |

| Anschluss | 20-Pin-Mainboard-Steckverbinder |

| Max. Betriebsdauer | 5 Minuten |

| Abmessungen (B x H x T) | 135 x 50 x 75 mm |

| Multimeteranschluss zur Überprüfung | |

Mit

diesem kleinen Testgerät kann die Funktion von ATX-Computer-Netzteilen

schnell überprüft werden. LEDs zeigen alle vorhandenen Spannungen an,

und ein zusätzlicher Multimeteranschluss erlaubt auch die Überprüfung

der jeweiligen Toleranzen.Allgemeines

Der

ATX-Netzteil-Tester ist ein Beispiel dafür, dass einfache,

unkomplizierte Schaltungen oft einen sehr hohen Nutzen haben und u. U.

eine Fehlersuche wesentlich vereinfachen können. Die Überprüfung, ob ein

ATX-PC-Netzteil grundsätzlich funktioniert, ist in wenigen Sekunden

erledigt. Ohne ein entsprechendes Netzteil arbeitet kein Computer, und

oft liegt es an der Spannungsversorgung, wenn ein System plötzlich

instabil läuft. Neben einem Defekt kommt es häufig zur Überlastung von

Computer-Netzteilen, wenn weitere Komponenten eingebaut oder bestehende

Komponenten durch leistungsfähigere ersetzt werden. Eine schnellere

Festplatte oder eine leistungsfähigere 3D-Grafikkarte kann erheblich

mehr Energie benötigen als die bisher verwendeten Baugruppen.Die

Gesamt-Leistungsaufnahme aus dem PC-Netzteil ist dabei nicht unbedingt

ausschlaggebend, vielmehr muss sichergestellt sein, dass die einzelnen

Spannungszweige nicht überlastet werden. Entsprechend der

ATX-Spezifikation liefern alle ATX-PC-Netzteile die Spannungen +3,3 V,

+5 V, + 12 V, -5 V und -12 V. Des Weiteren steht eine Stand-by-Spannung

von 5 V ständig, auch bei ausgeschaltetem Gerät, zur Verfügung. Die

Belastbarkeit ist je nach Leistungsklasse des Netzteils unterschiedlich.

Häufig wird die Maximalleistung des +3,3-V und des 5-V-Zweiges als

„Combined Power“

zusammengefasst. Welcher Spannungszweig nun wie stark belastet wird, ist

abhängig von den verwendeten Komponenten und vom eingesetzten

Prozessorsystem. Während beim Pentium-4-System die 12-V-Spannung stark

belastet wird, erfordern AMD-Prozessoren eine höhere Belastbarkeit im

„Combined Power“-Zweig. Der zur Verfügung stehende Strom bei dem am

stärksten belasteten Ausgang ist wesentlich wichtiger als die zur

Verfügung stehende Gesamtleistung des Netzteils. Üblicherweise ist auf

dem Typenschild des Netzteils die maximal zulässige Belastung der

einzelnen Spannungszweige angegeben. Sehr wichtig sind natürlich die

Spannungen +3,3 V, +5 V und +12 V, da neben dem Mainboard auch alle

Steckkarten und Laufwerke damit versorgt werden. Spannungsabfälle können

zu Instabilitäten führen oder Fehler verursachen, die nur schwer zu

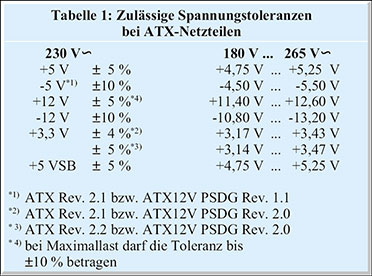

lokalisieren sind. Die

zulässigen Toleranzen der einzelnen Versorgungs- spannungen sind in

Tabelle 1 zu sehen. Die bei verschiedenen Netzteilleistungen zur

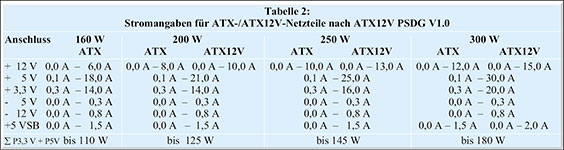

Verfügung stehenden Ströme nach älterer ATX- bzw. ATX12V-Spezifikation Die

bei verschiedenen Netzteilleistungen zur Verfügung stehenden Ströme

nach älterer ATX- bzw. ATX12V-Spezifikation (Power Supply Design Guide

v1.0) sind Tabelle 2 zu entnehmen. Zum

Betrieb dieser Netzteile ist ausschließlich eine Mindestlast im 3,3-V-

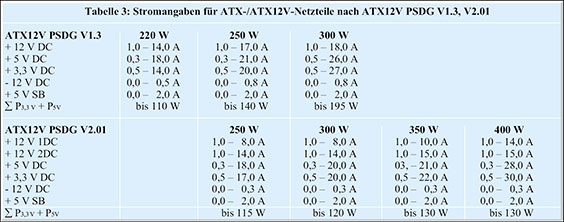

und im 5-V-Zweig vorgeschrieben. Tabelle 3 zeigt, welche Ströme

Netzteile liefern müssen, die nach der ATXSpezifikation v1.3 bzw. v2.01

gebaut sind. Netzteile

nach ATX12V PSDG v2.01 sind hauptsächlich für Mainboards mit

Pentium-4-Prozessor konzipiert. Diese Netzteile können im 12-V-Zweig

wesentlich höhere Ströme liefern. Zu bedenken ist allerdings, dass bei

diesen Netzteilen auch im 12-V-Bereich eine Mindestlast zum sicheren

Betrieb erforderlich ist. Ältere Netzteiltypen haben diese Forderung

nicht. Neben den bereits beschriebenen Spannungen liefern ATX-Netzteile

zusätzlich eine Stand-by-Spannung von 5 V, die das Mainboard auch bei

ausgeschaltetem PC versorgt. ATX-PCs werden über einen Taster ein- und

ausgeschaltet, wobei das Netzteil durch ein PS-on-Signal vom Mainboard

aktiviert wird. Einige Geräte können mit einem zusätzlichen Netzschalter

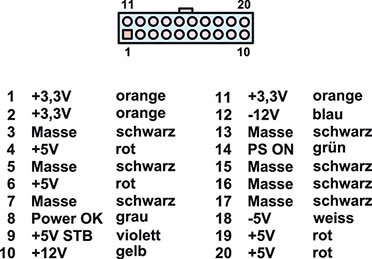

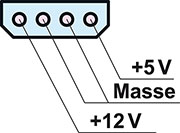

direkt am Netzteil auch vollständig vom Netz getrennt werden.Laut

Spezifikation müssen ATX-Netzteile mit mehreren verschiedenen

Steckverbindungen ausgestattet sein. Zur Verbindung mit dem Mainboard

dient dabei ein 20-poliger bzw. bei neueren Modellen ein 24-poliger

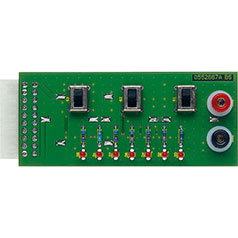

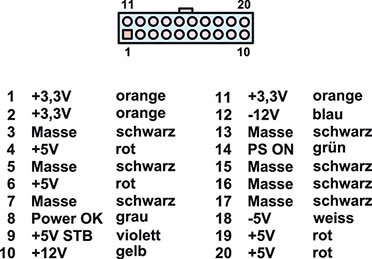

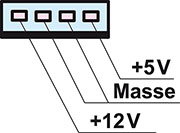

Kabelstecker (Abbildung 1), dessen Pin-Belegung in Abbildung 2 zu sehen

ist.

|

| Bild 1: 20-poliger bzw. 24-poliger Kabelstecker |

|

| Bild 2: Pin-Belegung des ATX-Mainboard- Steckverbinders |

|

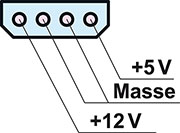

| Bild 3: 12-V-Stecker mit 4 Pins |

|

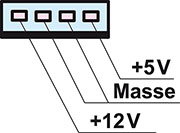

| Bild 4: Festplatten-Steckverbinder |

|

| Bild 5: Laufwerk-Steckverbinder |

Bedienung und Funktion

Der

ATX-Netzteil-Tester wird am Haupt- Mainboard-Kabelstecker des zu

prüfenden Netzteils angeschlossen und gibt in wenigen Sekunden

Aufschluss über die grundsätzliche Funktion des Prüflings. Solange sich

der rechte Schiebeschalter des Netzteil-Testers in der unteren Position

befindet, ist das Netzteil deaktiviert, d. h. ausschließlich die

Stand-by-Spannung von 5 V muss vorhanden sein und die entsprechende

Leuchtdiode (+5 V STB) am Tester muss aufleuchten. Zur genauen

Überprüfung der Spannungstoleranzen kann an den 4-mm-Messgerätebuchsen

ein beliebiges Multimeter angeschlossen werden. In der mittleren

Schalterstellung des Powerschalters (S 1) wird dann die

Stand-by-Spannung zum Multimeter durchgeschaltet, wobei das Netzteil

gleichzeitig eingeschaltet wird. In der obersten Schalterstellung des

Powerschalters können alle weiteren Netzteilspannungen mit Hilfe des

angeschlossenen Multimeters überprüft werden. Das grundsätzliche

Vorhandensein der einzelnen Spannungen wird mit Hilfe der zugehörigen

Leuchtdioden angezeigt. Die Ausgänge +3,3 V, +5 V und +12 V werden vom

ATX-Netzteil-Tester mit dem jeweils erforderlichen Mindeststrom

belastet. Aufgrund der dadurch entstehenden Verlustleistung im Bereich

der Hochlastwiderstände ist kein Dauerbetrieb zulässig. Die maximale

Betriebsdauer beträgt 5 Minuten. Danach ist jeweils eine Abkühlphase

erforderlich. Die Auswahl der mit dem Multimeter zu überprüfenden

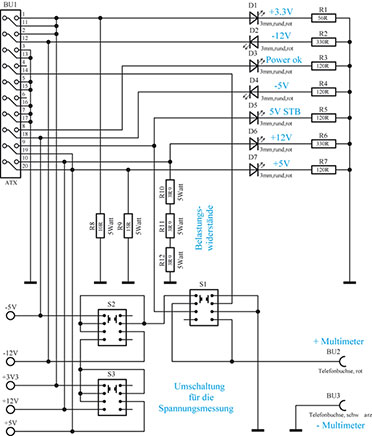

Spannungen erfolgt mit den beiden linken Schiebeschaltern.Schaltung

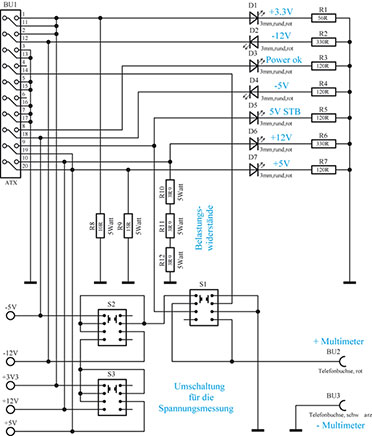

|

| Bild 6: Schaltbild des ATX-Netzteil-Testers |

Nachbau

Da

beim ELV-ATX-Netzteil-Tester ausschließlich bedrahtete konventionelle

Bauteile zum Einsatz kommen, ist der praktische Aufbau des Gerätes

besonders einfach und schnell erledigt. Zum Einsatz kommt eine

doppelseitig durchkontaktierte Leiterplatte, so dass keine Drahtbrücken

erforderlich sind. Zuerst werden die Metallfilmwiderstände R 1 bis R 7

auf Rastermaß abgewinkelt, von oben durch die zugehörigen

Platinenbohrungen geführt und an der Platinenunterseite leicht

angewinkelt, damit die Bauteile nach dem Umdrehen der Platine nicht

wieder herausfallen können. Danach ist die Platine umzudrehen, und alle

Widerstände sind in einem Arbeitsgang zu verlöten. Die überstehenden

Drahtenden werden direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten, ohne die

Lötstellen selbst zu beschädigen. Im nächsten Arbeitsschritt sind die

drei Schiebeschalter einzubauen. Es ist dabei unbedingt darauf zu

achten, dass die Schaltergehäuse vor dem Verlöten plan auf der

Platinenoberfläche aufliegen. Dann sind die Leuchtdioden an der Reihe,

wobei hier auf die korrekte Polarität zu achten ist. Zur Kennzeichnung

verfügt die Anode grundsätzlich über einen längeren Anschluss, und im

Bestückungsdruck ist die Anodenseite mit einem Plus-Symbol

gekennzeichnet. Die LEDs benötigen eine Einbauhöhe von 11 mm, gemessen

von der LED-Spitze bis zur Platinenoberfläche. Auch hier sind an der

Platinenunterseite die überstehenden Drahtenden sorgfältig

abzuschneiden. Weiter geht es nun mit dem 20-poligen Steckverbinder BU

1, der von der Platinenunterseite zu bestücken ist. Wenn das

Buchsengehäuse plan auf der Platine aufliegt, sind an der Oberseite alle

Anschlusspins

|

| Bild 7: So müssen die Anschlüsse bei den Hochlastwiderständen abgewinkelt werden |

|

| Bild 8: Einbau der Hochlastwiderstände |

|

| Bild 9: Einschub der Fixierungsplatine in die Führungsnuten |

|

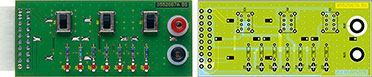

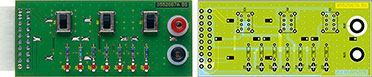

| Ansicht der fertig bestückten Platine des ATX-Netzteil-Testers mit zugehörigem Bestückungsplan von der Bestückungsseite |

|

| Ansicht der fertig bestückten Platine des ATX-Netzteil-Testers mit zugehörigem Bestückungsplan von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- ATX-Netzteil-Tester

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)