Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

DC-Motorschutz DCMS 1

Aus ELVjournal 06/2005

0 Kommentare

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 2 | 1,75 | OK | 06/2005 |

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 15–20 VDC |

| Ruhestromaufnahme | 20 mA |

| Stromaufnahme im Fehlerfall | max. 100 mA |

| Einstellungsmöglichkeiten | |

| - Min.-Stromschwelle | |

| - Max.-Stromschwelle | |

| - Verzögerungszeit | |

| Motorstrom | max. 10 A |

| Schaltleistung der Relais | 16 A bei 230 VAC, 16 A bei 30 VDC |

Der DC-Motorschutz überwacht Gleichstrom-Motoren mit einer Stromaufnahme von bis zu 10 A. Es kann sowohl eine Über- als auch eine Unterschreitung des vom Motor aufgenommenen Stroms angezeigt und per Relaisschaltkontakt darauf reagiert werden. Dabei sind sowohl die Schaltschwellen als auch eine Abschaltverzögerung einstellbar. Mit dieser Schaltung können zum Beispiel kleine Wasserpumpen, Stell- und Antriebsmotoren überwacht werden.

Rundum geschützt

Kleine Gleichstrom-Motoren verrichten ihre Arbeit zwar unauffällig und vielfach im Verborgenen, aber meist auch an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Bemerkt man eine eventuelle Überlastung solch eines Motors zu spät, kann das fatale Folgen haben. Man stelle sich nur einmal die unbemerkte Überlastung der Lenzpumpe in einem Boot vor ... Aber auch eine deutliche Unterschreitung der nominellen Stromaufnahme hat Ursachen: eine Kupplung oder ein Getriebe ist defekt, eine Verbindung unterbrochen. Gerade da, wo es um hohe Zuverlässigkeit geht, etwa bei Pumpen, Schlossantrieben usw., ist eine Überwachung und ggf. eine rechtzeitige Abschaltung wichtig. Genau dies realisiert unsere Motorschutz- Schaltung. Sie überwacht die Stromaufnahme eines DC-Motors (5–30 V, bis 10 A) und warnt bei Über- oder Unterschreitung einstellbarer Grenzwerte mit LED-Anzeigen. Gleichzeitig werden Relais geschaltet, die entweder weitere Warneinrichtungen aktivieren oder den Motor abschalten. Die Min.-Grenzwert-Signalisierung kann so konfiguriert werden, dass beide Fälle, also Min.- und Max.-Grenzwert- Auslösung, über die Min.-Kontrollleuchte bzw. das zugehörige Relais signalisiert bzw. geschaltet werden. Eine einstellbare Zeitverzögerung sorgt dafür, dass kurzzeitige Überlastfälle, die im Betrieb vieler Motoren normal sind, zu keiner Auslösung der Überwachungsschaltung führen. Eine Reset-Funktion realisiert das Zurücksetzen der Warnung bzw. das Wieder- Zuschalten der Motor-Stromversorgung. Der Betrieb des DC-Motorschutzes erfolgt mit einem externen Netzgerät, das eine Spannung von 15 bis 20 VDC abgeben muss. Nach der Einstellung auf den zu überwachenden Motor ist am Motorschutz-Gerät, außer einer eventuellen Rückstellung nach einer Warnung bzw. Abschaltung, keine Bedienung mehr erforderlich.Die

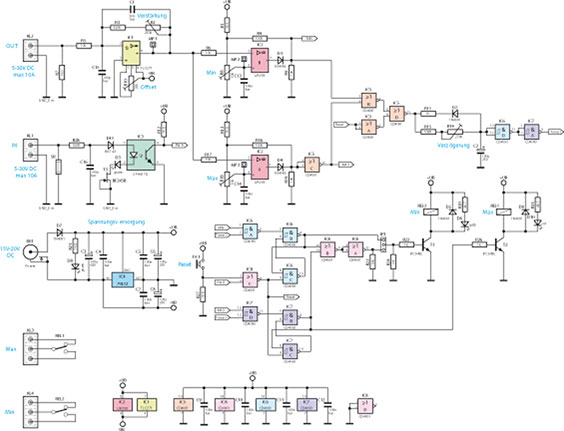

in Abbildung 1 dargestellte Schaltung des Motorschutz-Schalters kann in

einen Analog- und in einen Digitaltechnik- Teil unterteilt werden. Die

Versorgungsspannung wird über die Buchse BU 1 eingespeist. Die

Schutzdiode D 7 verhindert Zerstörung von Bauteilen durch eine

versehentliche Falschpolung. Die LED D 8 zeigt das Anliegen der

Betriebsspannung an. Um eine negative Betriebsspannung für die

Operationsverstärker bereitzustellen, wird mit dem Spannungsregler IC 4

eine virtuelle Masse erzeugt. Gleichzeitig wird die Spannung +UB auf +12

V gegenüber dieser Masse gezogen. Es entsteht eine asymmetrische

Versorgungsspannung. Die Kondensatoren C 3, C 6 und C 8 dienen der

Pufferung der Spannung. Mit den Kondensatoren C 4, C 5 und C 7 werden

Störungen herausgefiltert. An die Schraubklemme KL 1 wird die

Versorgungsspannung für den Motor angeschlossen, an KL 2 der Motor

selbst. Der Motorstrom wird über die Sicherung SI 1 und den

Shuntwiderstand R 7 geführt. Der Operationsverstärker IC 1 verstärkt den

über R 7 erfassten Spannungsabfall um den Faktor 100. Der

Verstärkungsfaktor kann mit dem Poti R 2 genau eingestellt werden. Bei

der Schaltung handelt es sich um einen invertierenden Verstärker. Die

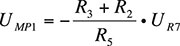

Verstärkung wird mit der Formel:

berechnet.

Der Kondensator C 1 bildet zusammen mit R 2 und R 3 einen Tiefpass, mit

dem eine Glättung der Spannung realisiert wird. Dessen Grenzfrequenz

wird mit der Formel:

bestimmt.

Nehmen wir für R 3 + R 2 einen Widerstand von 1 MΩ an, so ergibt sich

eine Grenzfrequenz von 41 Hz. Die so verstärkte Spannung liegt im

Bereich von 0 bis 10 V und ist damit dem durch den Motor fließenden

Strom von 0 bis 10 A äquivalent. Über die Widerstände R 6 und R 17

gelangt diese verstärkte Spannung an die invertierenden Eingänge von

zwei Operationsverstärkern (IC 2 A/B), die als Komparator mit Hysterese

geschaltet sind. Mit dem Poti R 8 wird die untere Schaltschwelle, mit R

18 die obere Schaltschwelle eingestellt. Um Schwingungen zu vermeiden,

ist mit den Widerständen R 4 bzw. R 16 eine Rückkopplung des

Ausgangssignals realisiert. Ist die verstärkte Spannung kleiner als die

eingestellte Spannung für die Stromschwelle, so tritt an den Ausgängen

positives Potential auf, ansonsten ist das Potential negativ. Die Dioden

D 1 bzw. D 4 sorgen dafür, dass an den nachgeschalteten CMOS-Gattern

keine negative Eingangsspannung anliegen kann. Der analoge

Schaltungsteil ist damit abgeschlossen. Gehen wir zum Digitalteil der

Schaltung. Gatter C von IC 5 sorgt dafür, dass das Ausgangssignal des

Max.-Komparators negiert wird. Der Ausgang des Gatters führt High-Pegel,

wenn die Schaltschwelle (MAX) überschritten ist. Wird hingegen der

Minimalstrom unterschritten, so wird MIN auf High-Pegel geschaltet. Mit

den Gattern B und D von IC 5 ist eine Oder- Verknüpfung realisiert: Pin

11 wird auf High-Pegel geschaltet, wenn MIN oder MAX High-Pegel führen.

Das RESET-Signal dient dazu, nach dem Auftreten eines Fehlerfalles das

Ablaufen der Verzögerungszeit zu verhindern (mehr zur Reset-Funktion

später im Text). Die Zeitverzögerung wird mit Hilfe eines

Schmitt-Triggers realisiert. Der Kondensator C 2 wird über die

Widerstände R 15 und R 14 geladen. Die Ladezeit ist über das Poti R 14

von 1 bis 20 Sekunden einstellbar. Erreicht der Motorstrom während des

Ladens wieder den erlaubten Bereich, so wird Pin 11 von IC 5 wieder auf

Low-Pegel geschaltet. Der Kondensator C 2 kann sich jetzt wesentlich

schneller über die Diode D 2 und den Widerstand R 11 entladen. Die

Spannung von C 2 gelangt auf die Schmitt-Trigger-Eingänge von IC 6 und

wird hier durch doppeltes Negieren geformt. Das Signal TIMER 1 wird nach

Ablauf der Verzögerungszeit positiv. Zum Speichern der Zustände MIN und

MAX sind zwei NAND-Gatter als Flipflops geschaltet. Für das MIN-Signal

sind das die Gatter IC 6 B und C für das MAX-Signal die Gatter IC 7 B

und C. Gesetzt wird das Speicherbit entweder durch die Signale MIN und

TIMER 1 oder durch MAX und TIMER 1. Der Ausgang des Maximum-Flipflops

steuert direkt über den Widerstand R 26 die Schaltstufe mit T 2 an,

dieser schaltet somit das Relais REL 1 und die Leuchtdiode D 10. Das

Min-Relais REL 2 und die Leuchtdiode D 6 können zwei unterschiedliche

Aufgaben erfüllen, die über den Jumper JP 1 einstellbar sind. Entweder

(Jumper oben gesteckt) zeigen diese die Unterschreitung des minimalen

Stroms an oder (Jumper unten) sie zeigen generell jede Über- oder

Unterschreitung des Stroms an und sind so zum Beispiel für eine

Fehleranzeige nutzbar. Die Dioden D 5 und D 9 arbeiten als

Freilaufdioden. Die beiden Ausgänge können durch Druck auf den

Reset-Taster TA 1 oder durch kurzes Abschalten der Motorspannung

zurückgesetzt werden. Hierfür ist das NOR-Gatter IC 8 C zuständig. Die

anliegende Motor-Eingangsspannung gelangt über die Diode D 11 auf den

Eingang des Optokopplers IC 3.

|

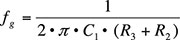

| Bild 2: Strom-Spannungskurve vom BF245B |

Nachbau

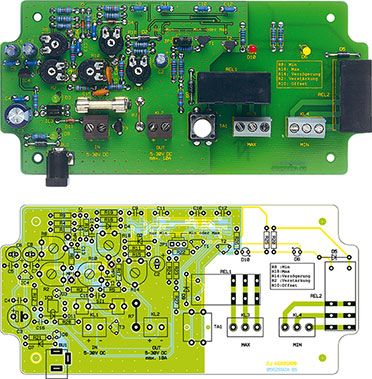

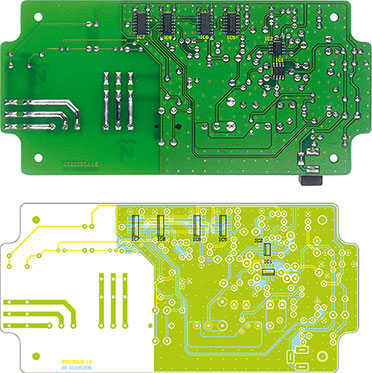

Der Aufbau der Schaltung erfolgt auf einer doppelseitigen, gemischt bestückten Platine. Um den Nachbau etwas einfacher zu gestalten, wurden die SMD-Bauteile bereits vorbestückt, somit sind nur noch die bedrahteten Bauteile zu installieren. Anhand der Stückliste und des Bestückungsplans sowie des Platinenfotos werden zunächst die niedrigen Bauteile wie Widerstände und Dioden bestückt und ihre Anschlüsse verlötet. Danach folgen die höheren Bauteile. Beim Einbau der Elektrolyt- Kondensatoren ist unbedingt auf die richtige Polung zu achten, denn falsche Polung der empfindlichen Kondensatoren führt zu deren Zerstörung. Auch beim Bestücken der Dioden und Leuchtdioden ist auf die richtige Polarität zu achten. Die Anode (der Pluspol) der Leuchtdioden ist an dem längeren Anschluss gut zu erkennen, die Dioden sind an der Katode mit einem Ring markiert. Die korrekte Einbaulage von T 1 bis T 3, IC 3 und IC 4 ergibt sich aus dem Bestückungsdruck. Der Manganindraht (RA) ist so einzulöten, dass sich eine wirksame Länge von ca. 1,5 cm ergibt. Beim Verlöten der Schaltkontakt-Anschlüsse der Relais und der zugehörigen Schraubklemmen ist reichlich Lötzinn zu verwenden, auch die Leiterbahnen sind komplett mit Lötzinn zu überziehen, um die volle Strombelastung tragen zu können.Abgleich

Vor der ersten Inbetriebnahme sind zunächst der Offset und die Verstärkung von IC 1 einzustellen. Dazu wird die Schaltung über ein externes Netzteil (15–20 VDC) mit Spannung versorgt. Es ist darauf zu achten, dass die Versorgungsspannung von der Motorspannung galvanisch getrennt ist, da sonst die Funktion gestört ist. An den Klemmen KL 1 und KL 2 darf während der ersten Inbetriebnahme keine Leitung angeschlossen sein. Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung darf zunächst nur die Leuchtdiode D 8 aufleuchten. Mit einem Multimeter wird nun die Spannung an MP 1 gegen Masse gemessen. Die Masse kann zum Beispiel an der Sicherung abgegriffen werden. Nun wird das Potentiometer R 10 so eingestellt, bis die Spannung nahe 0 V liegt. Der Offset ist damit eingestellt. Als Nächstes wird mit R 2 die Verstärkung eingestellt. Dies ist für die Funktion nicht zwingend erforderlich, sollte aber zur genaueren Einstellung der Stromschwellen vorgenommen werden. Wird die Einstellung nicht vorgenommen, sollte man den Widerstand so wählen, dass der Gesamtwiderstand von R 3 und R 2 etwa 1 MΩ beträgt. Dies kann im spannungslosen Zustand mit einem Multimeter nachgemessen werden. Um die Verstärkung genau einzustellen, wird die Schaltung mit Spannung versorgt und an der Klemme KL 1 eine Spannung für den Motorstrom angeschlossen. Achten Sie auf die richtige Polarität der Motorspannung. An der Klemme KL 2 wird ein konstanter Strom entnommen, z. B. über eine Glühlampe. Je höher dieser Strom ist, desto genauer wird die Einstellung. Jetzt ist das Potentiometer R 2 so einzustellen, dass am Messpunkt MP 1 eine Spannung gemessen wird, die dem eingestellten Strom entspricht. Beispiel: Bei 5 A Laststrom muss eine Spannung von 5 V anliegen. Jetzt sind alle Vorbereitungen für den Betrieb des Gerätes getroffen.Inbetriebnahme

Ist die Last an KL 2 angeschlossen, geht es an das Einstellen der Schaltschwellen. Zuerst wird die untere Schaltschwelle eingestellt. Dazu muss zunächst die Stromaufnahme des Motors im Leerlauf gemessen werden bzw. bekannt sein. Über R 8 wird dann die Schwellenspannung (gemessen an MP 2) und damit der Schwellenstrom auf einen Wert eingestellt, der etwas oberhalb des gemessenen Leerlaufstromes liegt. Die obere Schaltschwelle wird mit R 18 eingestellt und am Messpunkt MP 3 gemessen. Dabei ist eine Spannung einzustellen, die oberhalb des am Motor angegebenen Nennstromes liegt, um eine Überlastung des Motors zu erkennen. Allgemein gilt dabei, dass der Motor eine maximale Stromaufnahme von 10 A bei einer Spannung von 30 V aufweisen darf. Allerdings sollten die 10 A nur im Überlastfall auftreten. Der Nennstrom des Motors sollte dementsprechend geringer sein. Damit kurzzeitige Stromschwankungen über den Max-Wert (z. B. Anlaufstrom) oder unter den Min-Wert keinen Schaltvorgang auslösen, kann mit dem Potentiometer R 14 die Verzögerungszeit in einem weiten Bereich von 1 bis 20 Sekunden eingestellt werden. Die Funktion des Min-Relais kann wie bereits beschrieben mit dem Jumper JP 1 umgeschaltet werden. Entweder wird eine Unterschreitung des minimalen Stromes angezeigt oder es wird allgemein ein Fehler angezeigt, also eine Über- oder Unterschreitung des Stromes. Wird der Jumper nicht gesteckt, so ist das Min-Relais ohne Funktion. |

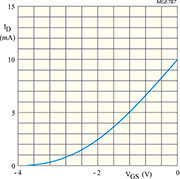

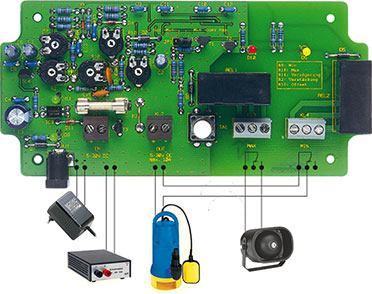

| Bild 3: Anschlussbeispiel für den DC-Motorschutz |

|

| Ansicht der fertig bestückten Platine des Motorschutz-Schalters mit zugehörigem Bestückungsplan von der Bestückungsseite |

|

| Ansicht der fertig bestückten Platine des Motorschutz-Schalters mit zugehörigem Bestückungsplan von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- DC-Motorschutz DCMS 1

- 1 x Journalbericht

| Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: