Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Elektronische Sicherung/Relais ESI 200

|  |  |  |

| 1 | 0,25 | OK | 6/2005 |

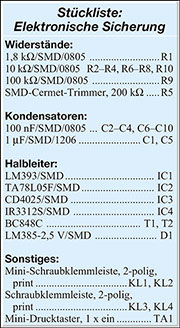

Technische Daten

| Spannungsbereich | 6–24 VDC |

| Stromaufnahme (ohne Last) | 8 mA |

| Auslösestrom | 0–3,5 A (einstellbar) |

| Relaisfunktion | Steuereingang (3–24 V) |

| Rds(on) | 20 mΩ |

| Abmessungen (Platine) | 36 x 65 mm |

Diese Schaltung kann gleich zwei Funktionen erfüllen: Sie ist sowohl als einstellbare elektronische Sicherung für den Bereich bis 3,5 A als auch als elektronisches Relais einsetzbar. In der Funktion als elektronische Sicherung können DC-Verbraucher bzw. Spannungsquellen im Niedervoltbereich (bis 24 V) vor Überlastung geschützt werden. Als zusätzliche Option ist über einen Steuereingang (Logikpegel) der Einsatz der Schaltung als elektronisches Relais realisierbar. Durch den Einsatz eines sehr niederohmigen High-Side-MOSFET-Schalters entsteht praktisch keine Verlustleistung.

Sichern und schalten

Eine elektronische Sicherung ist, ob im Labor, im Service oder in einem elektronischen Gerät eingesetzt, eine sehr sinnvolle Einrichtung. Sie schützt Spannungsversorgung und angeschlossene elektronische Schaltung gleichermaßen – die eine vor schädlicher Überlastung durch zu hohen Laststrom, die andere vor Zerstörung infolge einer Fehlfunktion. Insbesondere beim Aufbau und Test eigener Schaltungen ist, sofern das eingesetzte Stromversorgungsgerät nicht über eine einstellbare Stromabschaltung verfügt, solch eine Sicherungsschaltung sehr nützlich. Sie spart in dieser Phase viele, inzwischen ganz und gar nicht mehr billige Schmelzsicherungen und ist, aufgrund der fein einstellbaren Abschaltschwelle, genau an die Bedürfnisse der Last anpassbar. Aber auch als Ergänzung eines noch nicht mit einer solchen Einrichtung ausgestatteten Netzgerätes tut eine solche Sicherung gute Dienste. Während früher „dicke“ Leistungstransistoren, später effizientere MOSFETs als Schaltelement eingesetzt wurden, verfügen wir heute über moderne Schaltbauelemente, die die Verluste durch das Schaltelement erheblich verringern. Bei der hier vorgestellten Schaltung kommt ein moderner integrierter High- Side-Schalter mit einem Rds(on) von nur 20 mΩ zum Einsatz, so fällt selbst bei voller Belastung mit den hier konzipierten 3,5 A bei max. 24 VDC keine nennenswerte Verlustleistung an. Die Abschaltschwelle ist stufenlos einstellbar, das Zurücksetzen erfolgt bequem über einen externen Schalter, etwa einen Reset-Taster oder einen Prozessor-Schaltausgang. Durch eine einfache Schaltungserweiterung ist der Halbleiter-Schalter von außen steuerbar. Damit ist, zusätzlich zur Sicherungsfunktion, die Schaltung auch als elektronisches Relais nutzbar. Ein Verbraucher kann mittels einer Steuerspannung oder eines externen Schalters verschleißfrei einbzw. ausgeschaltet werden und wird zudem noch durch die Sicherungsfunktion geschützt.Funktion, Inbetriebnahme und Bedienung

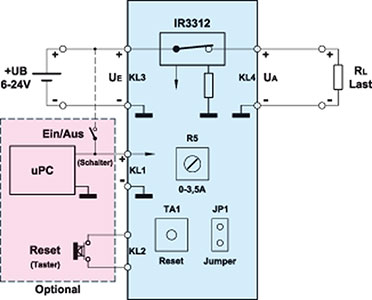

Alle wichtigen Funktionsbausteine und Bedienelemente der elektronischen Sicherung sind in Abbildung 1 dargestellt. Die Komponenten im gestrichelten Feld sind optional, d. h. sind nicht für die grundsätzliche Funktion erforderlich. Ohne diese externe Beschaltung muss der Jumper JP 1 geschlossen sein. Hierzu werden die Kontakte von JP 1 durch Auflöten von etwas Lötzinn miteinander verbunden, also eine gewollte Lötzinnbrücke wird hergestellt. Dies vermeidet unabsichtliches Öffnen des Jumpers. Die Eingangsspannung der Schaltung kann im Bereich von 6 V bis 24 V liegen. Die Einstellung des Ansprechstroms erfolgt durch den Trimmer R 5. Dieser sollte zunächst auf Rechtsanschlag (Imax) gestellt werden. Die genaue Einstellung auf den gewünschten Strom erfolgt, indem man den für die jeweilige Aufgabe maximalen Strom fließen lässt und den Trimmer langsam nach links dreht, bis die Spannung abgeschaltet wird, d. h. die Sicherung anspricht. Ein Reset (Zurücksetzen) kann auf drei verschiedene Arten erfolgen:

1. durch Betätigen des Tasters TA 1 oder Kurzschließen der Kontakte KL 2

2.durch kurzzeitiges Unterbrechen der Betriebsspannung UB

3.im Relaisbetrieb: durch einen High- Low-Wechsel am Steuereingang KL 1

|

| Bild 1: Funktionsbausteine und Bedienelemente |

Möchte man die Schaltung zusätzlich als elektronische Relais nutzen, ist zunächst die Lötzinnbrücke von JP 1 zu entfernen. Eingeschaltet wird der Verbraucher durch Anlegen einer Spannung (3 V bis 24 V) an die Kontakte KL 1. Hierbei ist auf die richtige Polarität zu achten. Diese Steuerspannung kann z. B. von einer Mikrocontrollerschaltung kommen, oder man verbindet den Plus-Eingang von KL 1 über einen Schalter mit +UB (KL 3), wie es in Abbildung 1 alternativ dargestellt ist. Hinweis: Die Ansprechzeit der Schaltung entspricht etwa der einer flinken bis mittelträgen Sicherung. Dies vermeidet zum einen das versehentliche Abschalten aufgrund eines erhöhten, jedoch nur sehr kurz auftretenden Einschaltstroms und zum anderen Schäden durch einen zu lange fließenden Überstrom, wie es bei einer trägen Sicherung der Fall wäre. Das Einsatzgebiet ist vorwiegend der Schutz von empfindlichen elektronischen Komponenten. Bei Verbrauchern mit einem sehr hohen Einschaltstrom, wie er z. B. bei Halogenlampen auftritt, kann es zu einer Fehlfunktion (Abschalten im Einschaltmoment) kommen. Deshalb ist die Schaltung für diese Art von Verbrauchern nicht geeignet.

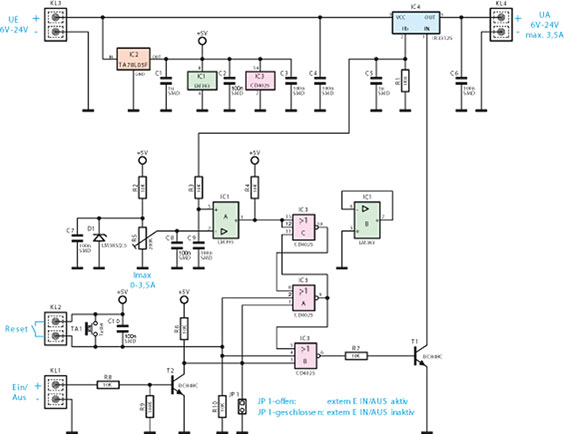

Schaltung

Das Schaltbild der elektronischen Sicherung ist in Abbildung 3 dargestellt. Hauptbestandteil der Schaltung ist IC 4, ein High-Side-Schalter vom Typ IR3312S in MOSFET-Technologie. Das „Innenleben“ ist im Blockschaltbild (Abbildung 2) dargestellt.Nachbau

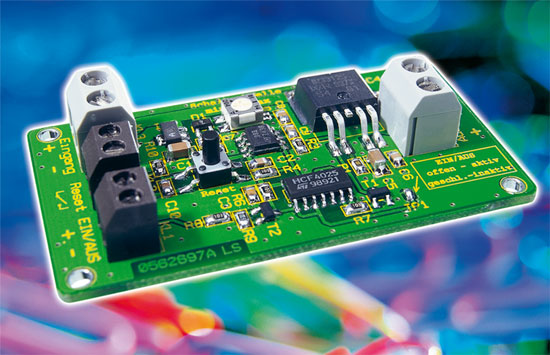

Die Platine wird bereits mit SMD-Bauteilen bestückt geliefert, so dass nur noch die Schraubklemmen bestückt werden müssen und der mitunter mühsame Umgang mit den kleinen SMD-Bauteilen somit entfällt. Hier ist lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw. notwendig. Nach dem Einsetzen und Verlöten der Schraubklemmen (Kabelöffnungen nach außen) mit reichlich Lötzinn ist der Nachbau bereits abgeschlossen. Soll die Schaltung in ein Gehäuse eingebaut werden, steht hierfür ein passendes unbearbeitetes Gehäuse zur Verfügung, bei dem dann noch entsprechende Bohrungen für Ein- und Ausgangsleitungen einzubringen sind. Die Schraubklemmen dürfen in diesem Fall nicht bestückt werden, da deren Einbauhöhe für das Gehäuse zu hoch ist. Die Anschlussleitungen werden hier dann direkt in die entsprechenden Bohrungen der Platine geführt und mit reichlich Lötzinn verlötet. Damit ist das praktische Gerät einsatzbereit und kann nun zwischen eine Spannungsversorgung (das kann auch ein Akku oder eine Batterie sein) und das zu versorgende Gerät geschaltet werden.Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (3 Seiten)

als PDF (3 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Elektronische Sicherung/Relais ESI 200

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Foren |