Schieblehrenanzeige SLA 1

Aus ELVjournal

06/2005

0 Kommentare

Technische Daten

| Signal-Eingänge | 4 |

| Spannungsversorgung | 9 VDC |

| Stromaufnahme | max. 350 mA |

| PS/2-Tastaturanschluss | max. 200 mA |

| Serielle Schnittstelle | RS232 |

| Abm. (B x H x T) | 167 x 90 x 42 mm |

Die

Schieblehrenanzeige SLA 1 erfasst die Messsignale von bis zu vier

elektronischen Schieblehren und zeigt diese auf einem vierzeiligen

LC-Display an. Dabei können die gemessenen Werte mit anderen Werten

addiert, subtrahiert und multipliziert werden. Weiterhin sind Konstanten

in die Berechnungen einbeziehbar, die man über eine zusätzlich

anschließbare PC-Tastatur besonders komfortabel eingeben kann. Für die

Weiterverarbeitung der ermittelten Daten auf einem PC steht eine

serielle Schnittstelle zur Verfügung.Schnittstelle richtig genutzt

Schieblehren

sind neben den noch genauer anzeigenden Mikrometerschrauben das

klassische Messmittel der Mechanik schlechthin, erlauben sie doch genaue

Außen- wie Innenmessungen sowie reproduzierbare Messungen über die

präzise Feststellfunktion. Schon seit längerer Zeit sind digital

anzeigende Schieblehren Standard für Profis, in den letzten Jahren

erobern diese Digital-Messgeräte zunehmend auch den Markt für

Hobby-Anwender. Die meist auf ein Hundertstel Millimeter genau

anzeigenden Schieblehren können hier oft bereits die klassische und

aufgrund ihrer aufwändigen mechanischen Ausführung immer noch teure

Mikrometerschraube ersetzen. Nahezu alle dieser elektronischen

Schieblehren verfügen über eine Vierdraht- Schnittstelle, die sowohl den

Zugriff auf die Betriebsspannung als auch auf die Messdaten ermöglicht.

Der professionelle Werkzeugmacher/Dreher verfügt zur Nutzung dieser

Schnittstelle oft über einen entsprechenden Schnittstellen-Anschluss an

seiner NC-Einheit. Diese versorgt dann auch u. U. die Schieblehre mit

Betriebsspannung, so dass kein Austausch von Batterien nötig ist. Für

die Auswertung der Messdaten gibt es im professionellen Bereich auch

Stand-alone-Interfaces, die allerdings meist einen direkten Anschluss an

einen PC erfordern – wer hat als Hobby- Anwender den schon in der

Werkstatt stehen? Dennoch ist die Auswertung der Messdaten einer

elektronischen Schieblehre auch für diesen Personenkreis interessant.

Besonders Funktions-Modellbauer, aber auch alle anderen, die der

Feinmechanik frönen, benötigen nicht nur exakte Messergebnisse, diese

müssen auch reproduzierbar sein, und mitunter sind aufwändigere

Berechnungen nötig, die zusätzlich einen Taschenrechner in der Werkstatt

beschäftigen. Und schließlich sind bei komplizierteren Teilen

gleichzeitig mehrere Messdaten zu erfassen und auszuwerten. Genau diesem

Aufgabenbereich entspricht unsere Schieblehrenanzeige SLA 1. Sie kann

zunächst die Messwerte von bis zu vier Schieblehren erfassen und auf

einem vierzeiligen LC-Display anzeigen. Der maximal erfassbare Bereich

beträgt ±999,99 mm. Die Messwerte können untereinander und mit

unterschiedlichen Konstanten verrechnet werden. Dies ist besonders für

den Einsatz an einer Drehbank interessant. Die Konstanten bzw. Parameter

sind für eine bequemere Eingabe über eine normale PCTastatur (mit

6-pol. Mini-DIN-Tastaturstecker PS/2) eingebbar. Die Tastatur wird durch

die Schieblehrenanzeige mit Spannung versorgt. Besonders praktisch und

platzsparend sind hier so genannte Nummern- Pads, kleine

Zusatztastaturen, die dem Nummernblock einer normalen Tastatur

entsprechen. Aber auch die gut gegen Eindringen von Staub und z. B.

Spänen gekapselten Folientastaturen, die es sogar in aufrollbarer

Version gibt, sind für den relativ rauen Werkstattbetrieb gut geeignet.

Wichtig für viele Berechnungen ist auch die Möglichkeit, das

Schieblehrensignal mit umgekehrtem Vorzeichen anzeigen und entsprechend

berechnen zu können. Auch eine Rückstellung der Anzeige an der

Schieblehre auf null ist von der SLA 1 aus ebenso möglich wie die

Spannungsversorgung der Schieblehre. Und schließlich sind die

ermittelten bzw. berechneten Daten über eine serielle Schnittstelle zur

weiteren Verarbeitung oder Archivierung an einen PC ausgebbar. Wollen

wir die Details zu den Möglichkeiten dieses interessanten Gerätes einmal

anhand der Beschreibung der Bedienung näher betrachten.Bedienung

Um

eine komfortable Bedienung zu ermöglichen, besitzt die SLA 1 ein

4-zeiliges LC-Display. Damit ist sehr übersichtlich eine menügeführte

Bedienung realisierbar. Als Bedienelemente dienen die Funktionstasten 1

bis 4, die Menü/OK- sowie die Zurück-Taste. Zum Verändern von Konstanten

kommt der Drehgeber zum Einsatz. Optional können einige Einstellungen

über die bereits erwähnte PC-Tastatur verändert werden. Mit den Tasten 1

bis 4 ist jeweils der Menüpunkt 1 bis 4 oder eine spezifische Funktion,

die im Display am Ende der Zeilen angezeigt wird, auswählbar. Mit der

Menü/OK-Taste gelangt man direkt ins Menü bzw. bestätigt veränderte

Werte. Mit „Zurück“ schließlich schaltet man wieder eine Menüebene höher

(ohne Speichern einer Änderung). Nach dem Anschluss der

Versorgungsspannung an SLA 1 (Steckernetzgerät, 9 VDC) erscheint

zunächst eine Information über das Gerät und die VersionsnumUm eine

komfortable Bedienung zu ermöglichen, besitzt die SLA 1 ein 4-zeiliges

LC-Display. Damit ist sehr übersichtlich eine menügeführte Bedienung

realisierbar. Als Bedienelemente dienen die Funktionstasten 1 bis 4, die

Menü/OK- sowie die Zurück-Taste. Zum Verändern von Konstanten kommt der

Drehgeber zum Einsatz. Optional können einige Einstellungen über die

bereits erwähnte PC-Tastatur verändert werden. Mit den Tasten 1 bis 4

ist jeweils der Menüpunkt 1 bis 4 oder eine spezifische Funktion, die im

Display am Ende der Zeilen angezeigt wird, auswählbar. Mit der

Menü/OK-Taste gelangt man direkt ins Menü bzw. bestätigt veränderte

Werte. Mit „Zurück“ schließlich schaltet man wieder eine Menüebene höher

(ohne Speichern einer Änderung). Nach dem Anschluss der

Versorgungsspannung an SLA 1 (Steckernetzgerät, 9 VDC) erscheint

zunächst eine Information über das Gerät und die Versionsnummer. Danach

wird direkt in das Hauptmenü gesprungen. Von hier aus kann man die

Einstellungen vornehmen. Auf der PC-Tastatur entsprechen die Tasten 1

bis 4 den Funktionstasten 1 bis 4. Die Enter-Taste entspricht der Taste

„Menü/OK“. Falls die Belegung in einem Menü anders ist, so wird darauf

jeweils gesondert hingewiesen. Alle Änderungen werden im integrierten

EEPROM gespeichert und bleiben damit auch nach einem Neustart erhalten.Grundanzeige

Durch

einen Druck auf die Taste „Zurück“ gelangt man in die Grundanzeige. Das

erste Zeichen in jeder Zeile zeigt an, ob eine Schieblehre

angeschlossen und wie deren Status ist.

|

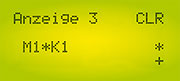

| Bild 1: Beispiel für die Darstellung der Messwerte |

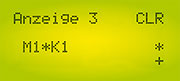

Anzeige

Für

jede Zeile in der Grundanzeige kann man einstellen, welcher Wert

angezeigt werden soll. Dabei ist es gleichgültig, ob sich der Wert aus

einem Messwert, einer Konstante oder aus Kombinationen aus beiden

ergibt.

|

| Bild 2: Einstellen der Anzeigewerte |

Konstanten

Es

können vier unabhängige Konstanten im Bereich von -999.99 bis 999.99

verarbeitet werden. Hierbei ist auch die PCTastatur zum Eingeben der

Werte nutzbar. Die Funktionstaste „1“ an der SLA 1 besitzt hier die

Funktion „0“. Sie kann zum Zurücksetzen der Konstante auf null genutzt

werden. In der Menüzeile ist die erste Stelle vor dem Komma

unterstrichen. Mit den Funktionstasten „3“ und „4“ kann man diesen

Unterstrich auf die gewünschte Stelle verschieben. Mit dem Drehgeber

wird hier nun die Ziffer eingegeben. Dabei erfolgt in der Anzeige nach

der 9 ein automatischer Überlauf zur nächsten Stelle, es genügt also

durchaus die Anwahl der ersten Stelle und dann die Eingabe durch

fortlaufendes Drehen des Drehgebers. Wird die Tastatur zu Hilfe

genommen, kann jederzeit eine komplette Zahl eingegeben werden, diese

wird unmittelbar in die Anzeige übernommen. Mit den Tasten „Enter“ auf

der Tastatur oder „Menü/OK“ auf dem Gerät wird der eingegebene Wert

bestätigt.Vereinfachte Konstanten-Eingabe

Konstanten

lassen sich auch eingeben bzw. ändern, ohne dass man hierfür über

mehrere der beschriebenen Schritte das Konstanten-Menü anwählen muss.

Befindet man sich in der Grundanzeige, so genügt ein Druck auf die „*“-

Taste der Tastatur. Es wird das Menü „Konstanten“ angezeigt, wo mit den

Tasten 1 bis 4 auf der Tastatur die gewünschte Konstante ausgewählt

wird. Jetzt ändert man den Wert wie oben beschrieben und geht mit der

Enter- Taste wieder zur Grundanzeige zurück. Will man den Wert nicht

ändern, so ist wiederum die „*“-Taste zu betätigen.RS232-Port

Um

die Daten auf anderen Geräten wie etwa einer externen

LED-7-Segmentanzeige (diese hat den Vorteil der guten Ablesbarkeit auch

auf größere Entfernungen) oder einem PC darzustellen, können die Daten

über die serielle Schnittstelle der SLA 1 ausgegeben werden. Die

Baudrate der Datenübertragung ist flexibel. Es stehen im RS232-Menü die

Geschwindigkeiten 9600, 19.200 oder 57.600 Bit/s zur Verfügung.

Natürlich ist der Versand der Daten über dieses Menü auch sperrbar

(Option „Aus“).Schieblehren – die Technik

Die

meisten digitalen Schieblehren werden mit einer 1,5-V-Knopfzelle

gespeist. Hier ist die positive Batteriespannung mit dem Gehäuse der

Schieblehre verbunden und damit Schaltungsmasse. Viele Schieblehren

werden mit einem Datenausgang mit vier Anschlüssen ausgeliefert, diese

sind für den Anschluss der SLA 1 einsetzbar.

|

| Bild 3: Typische Anschlussbelegung einer Schieblehre |

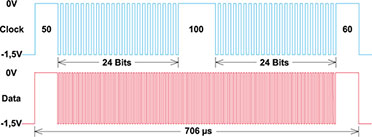

Signalpegel

An

den Anschlüssen der Schieblehren wird neben der Batteriespannung auch

eine Clock- und eine Data-Leitung herausgeführt. Die Datenleitungen

führen dabei negatives Potential, bezogen auf Masse. Der Prozessor der

Schieblehre gibt über diese Leitungen den aktuellen Messwert in festen

Intervallen aus. Es werden zwei Messwerte übertragen, zum einen ein

absoluter Messwert und zum anderen der aktuell angezeigte Messwert.

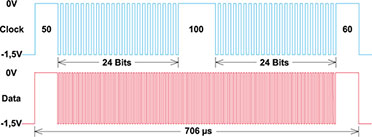

|

| Bild 4: Datenpaket einer Schieblehre |

Datenaufbau

Die

Daten werden in zwei Datenwörtern mit je 24 Bit ausgegeben. Das

Datenformat ist binär. Dabei wird immer das LSB (least significant bit)

zuerst ausgegeben. Da auch negative Zahlen angezeigt werden können,

erfolgt die Darstellung der Daten im so genannten Zweier-Komplement. Der

beste Zeitpunkt zum Auswerten der Datenbits ist das Auftreten der

negativen Flanke des Clock-Signals. Die Daten sind für eine Anzeige noch

umzurechnen.Reset und Modeumschaltung

|

| Bild 5: Beschaltungsbeispiel für die Reset und Modeumschaltung |

Schaltung

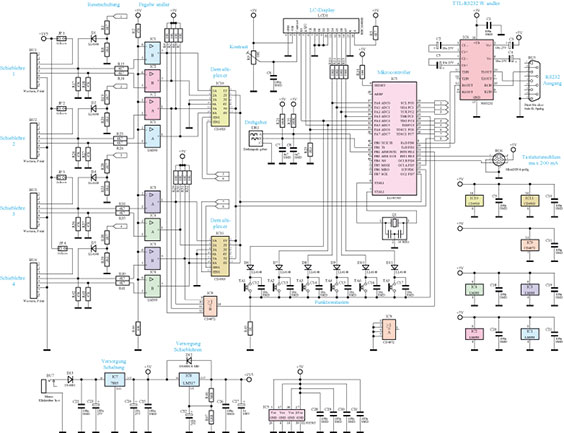

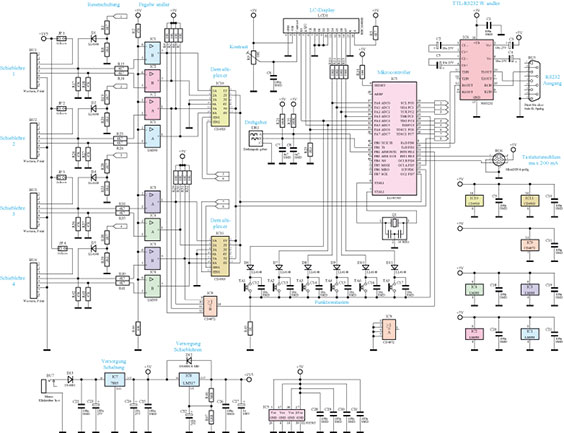

Die

Schaltung (Abbildung 6) ist in mehrere Funktionsgruppen aufteilbar:

Spannungsversorgung, Signalaufbereitung, Steuerung/Anzeige/Bedienung

sowie TTLRS232- Wandlung.

|

| Bild 6: Schaltung der Schieblehrenanzeige |

Die

Spannungsversorgung der Schaltung kann über ein externes

9-VDC-Steckernetzteil erfolgen. Die Diode D 13 dient als Ver-polschutz.

Der Spannungsregler IC 7 erzeugt aus der Eingangsspannung die

5-V-Betriebsspannung für die Schaltung. Aus dieser Spannung wird noch

einmal die 1,5-V-Versorgungsspannung für die Schieblehren erzeugt. IC 8

ist ein einstellbarer Spannungsregler, dessen Ausgangsspannung mit den

Widerständen R 46 und R 47 festgelegt wird. Die Kondensatoren C 23, C

24, C 27 sowie C 32 dienen der Pufferung der Spannung. C 22, C 25 und C

26 sind zur Schwingungsunterdrückung und zur Filterung von Oberwellen

eingesetzt. Die Signale der Schieblehren werden über die Western-Buchsen

BU 1 bis BU 4 eingespeist. Da es sich um vier gleichwertige Eingänge

handelt, beschreiben wir hier nur Eingang 1. Das negative Potential der

Schieblehre wird an Pin 6 von BU 1 angeschlossen und von dort mit der

Schaltungsmasse verbunden. Die positive Spannung von der Schieblehre

wird für die Datenaufbereitung nicht benötigt. Wenn jedoch in der

Schieblehre keine eigene Batterie eingesetzt werden soll, kann sie von

der Anzeigeschaltung mit Spannung versorgt werden, indem JP 1 mit einem

gesteckten Jumper die Verbindung zur 1,5-V-Spannung herstellt. Da die

externe Versorgung zu einer verringerten Störfestigkeit der Schieblehre

führt, sollte die korrekte Funktion der Schieblehre vorher ausreichend

getestet werden. Die beiden Eingangssignale „Data“ und „Clock“ gelangen

über die Widerstände R 15 und R 16 auf die nicht-invertierenden Eingänge

zweier Operationsverstärker (IC 1 B/IC 2 B). Deren invertierender

Eingang wird über einen Spannungsteiler, bestehend aus R 2 und R 44, auf

0,87 V angehoben. Die Signale am Clock- und Data-Eingang werden durch

die Operationsverstärker auf 5 V verstärkt. Die Widerstände R 17 und R

18 sorgen dafür, dass bei nicht angeschlossener Schieblehre der Eingang

der Operationsverstärker auf Masse gezogen wird. Die Schaltung aus R 1, R

8 und D 1 wird für das Zurücksetzen der Anzeige an der Schieblehre auf

„0.00“ benötigt. Soll ein Reset erfolgen, wird Pin 19 des

Mikrocontrollers auf +5 V angehoben. R 1 und R 8 teilen diese Spannung

an D 1 auf etwa 2,2 V. An der Diode selbst entsteht ein Spannungsabfall

von etwa 0,7 V. Dadurch erfolgt ein Anheben der Spannung an der

Clock-Leitung auf etwa 1,5 V. Wie bereits beschrieben, wird dadurch ein

Reset der Schieblehre (Setzen der Anzeige auf „0.00“) erreicht. Da die

Ausgänge der Operationsverstärker Open-Collector-Ausgänge sind, benötigt

man die Widerstände R 4 und R 5 als Pull-up-Widerstände. Die

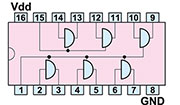

Ausgangspegel der Operationsverstärker gelangen auf die Eingänge von IC

10. Dieses IC ist ein Puffer mit Tri-State-Ausgang. Es kommt hier als

Demultiplexer zum Einsatz.

|

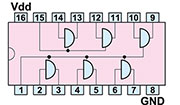

| Bild 7: Der interne Aufbau des CD4503 |

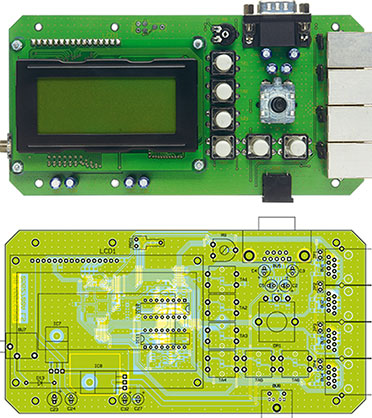

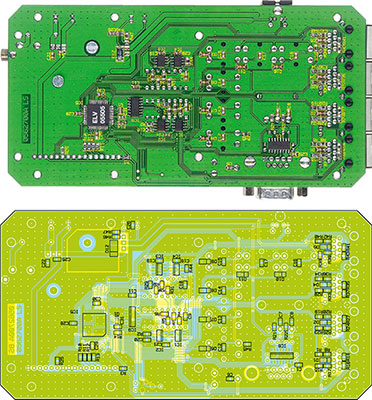

Nachbau

Der

SLA 1 ist in Mischbestückung mit bedrahteten und oberflächenmontierten

(SMD-) Bauteilen ausgeführt. Zur Vereinfachung des Aufbaus sind die

SMD-Bauteile schon vorbestückt. Es ist also nur noch ein Bestücken der

bedrahteten Bauteile notwendig. Hierbei wird so vorgegangen, dass zuerst

die flachen Bauteile und dann die größeren Bauteile eingelötet werden.

Dies beginnt mit der Diode D 13 und den ICs IC 10 und IC 11. Dabei ist

auf die richtige Einbaulage zu achten. Das IC muss genau so eingelötet

werden, wie es der Aufdruck auf der Platine vorgibt. Danach erfolgt das

Vorbereiten der Spannungsregler IC 7 und IC 8. Dazu sind die

Anschlusspins in ca. 2,5 mm Abstand vom IC-Gehäuse um 90° nach hinten

abzuwinkeln. Nach dem Einsetzen der ICs in die Platine erfolgt deren

mechanische Befestigung mit M3x8-mm-Zylinderkopfschrauben, Zahnscheiben

und Muttern. Diese sind sorgfältig zu verschrauben, da die Platine als

Kühlfläche für die Spannungsregler dient. Anschließend erfolgt das

Verlöten der Anschlüsse. Als Nächstes wird das Potentiometer R 9 zum

Einstellen des Displaykontrastes eingesetzt und verlötet. Es folgen die

Mono- Klinkenbuchse BU 7, die Jumper-Stiftleisten J 1 bis J 4 und die

6-polige Mini- DIN-Buchse zum Anschluss einer PS/2- Tastatur. Bei deren

Einlöten ist sehr genau zu arbeiten, da der Abstand zwischen den

Kontakten sehr gering ist. Jetzt sind die Elektrolyt-Kondensatoren C 2

bis C 5, C 23, C 24, C 27 und C 32 polrichtig einzusetzen und ihre

Anschlüsse an der Platinenunterseite zu verlöten. Als Nächstes werden

die Print-Buchse BU 5 sowie die vier Western-Buchsen BU 1 bis BU 4

eingesetzt und ihre Anschlüsse sorgfältig verlötet. Bevor nun das

Display montiert wird, ist es mit der einreihigen Stiftleiste zu

bestücken. Diese setzt man dann in die zugehörigen Bohrungen ein,

verlötet sie aber noch nicht. Denn zuerst ist das Display mit den 4,5 mm

langen Distanzröllchen und 4 Schrauben M2,5 x 12 mm sowie

Fächerscheiben auf der Bestückungsseite zu befestigen. Erst dann

verlötet man die Kontakte der Stiftleiste mit der Platine. Damit ist die

Platine fertig bestückt und kann nach einer abschließenden Kontrolle

auf vergessene Lötstellen, Lötzinnbrücken oder Bestückungsfehler in das

mitgelieferte Gehäuse eingesetzt werden. Dazu legt man die Platine in

die untere Halbschale des Gehäuses ein und befestigt sie mit den 6

Schrauben 2,2 x 5 mm. Danach wird die obere Halbschale aufgesetzt. Mit

den vier Schrauben 2,2 x 16 mm sind schließlich die beiden Halbschalen

miteinander zu verbinden. Damit ist der Aufbau beendet und das Gerät

kann eingesetzt werden.

|

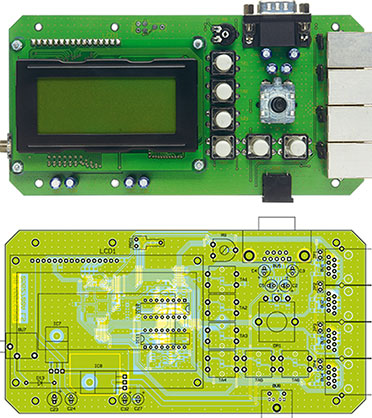

| Ansicht der fertig bestückten Platine der Schieblehrenanzeige mit zugehörigem Bestückungsplan von der Bestückungsseite |

|

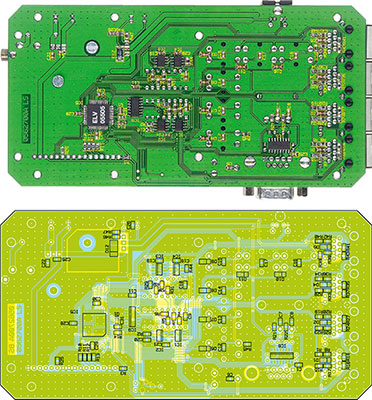

| Ansicht der fertig bestückten Platine der Schieblehrenanzeige mit zugehörigem Bestückungsplan von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (7 Seiten)

als PDF (7 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Schieblehrenanzeige SLA 1

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (7 Seiten)

als PDF (7 Seiten)