Verstärkertechnik in der Audiowelt Teil 1/5: Einleitung und Historie

Aus ELVjournal

06/2005

0 Kommentare

Musik, Musik …

Die

elektronische Übertragung von Sprache und Musik ist aus unserem

heutigen, modernen Leben nicht mehr wegzudenken. So informiert uns das

Radio morgens über das Neueste aus der Welt, die freundliche Stimme am

Bahnsteig nennt uns die Richtung der einfahrenden Züge, und am

Wochenende genießen wir Musik im Wohnzimmer oder auf einer

Veranstaltung. Alles ganz selbstverständlich. Mal kommt die Musik von

der CD oder aus dem Radio, mal wird über ein Mikrofon gesprochen oder

mit einer Musikgruppe elektrisch verstärkt gespielt. Jedesmal sind

elektronische Verstärker im Spiel, die die elektrischen Signale aus den

Signalquellen in kräftige Ströme verwandeln, um sie über Lautsprecher

hörbar zu machen. Viele verschiedene Anwendungen für einen einzigen

Zweck, nämlich den Betrieb eines Lautsprechers zur Wiedergabe von

Sprache und Musik. Wir möchten Ihnen in einer Artikelserie die

verschiedenen Verstärkertechniken in der Audiowelt, sei es für ein

Musikinstrument, für die Beschallung des Bahnsteigs, für die heimische

Stereo- bzw. Surroundanlage oder aber für das Rockkonzert am Wochenende

von den Anfängen bis heute näher bringen. Wir wollen die Anfänge der

Röhrentechnik, die bahnbrechenden Entwicklungen der 50er Jahre und

natürlich die Transistortechnik in den verschiedenen Anwendungen unter

die Lupe nehmen. Hierbei kommen sehr viele Fragen, Begriffe und

Technologien zur Sprache, welche viele Verwirrungen und

Fehlinterpretationen verursachen können: Wie viel Watt brauche ich?

Warum muss ein Frequenzgang von 0 Hz bis 1 MHz gehen? Ist ein Verstärker

mit 0,001 % Klirrfaktor immer besser als einer mit 0,1 %? Sind Röhren

oder Transistoren besser? Was bedeutet 110 dB Rauschabstand? Was ist ein

Class-A- oder ein Class-G-Verstärker? Was verbirgt sich hinter den

Begriffen „single-ended“ und gebrückt? Was bedeutet vollsymmetrisch?

Warum verwendet man geschaltete oder digitale Verstärker? Und, und …

Fragen über Fragen! Diese Artikelserie soll einen Einblick in den – gar

nicht so geheimnisvollen – Dschungel der Audioverstärkertechnik in den

verschiedensten Anwendungen geben. Sie befasst sich mit den

verschiedenen Schaltungstechniken, die im Laufe der Zeit für die

verschiedensten Anforderungen in der Beschallung entwickelt wurden. Es

ist eine Artikelserie für die Neugierigen, die es schon lange einmal

genauer wissen wollten, als auch für Profis zur Ergänzung ihres Wissens.

Eine Serie für Hörer, Entwickler, Beschaller und Musiker. Und

selbstverständlich auch für Selbstbauer! Es sollen keine

wissenschaftlichen Aufsätze mit Theorie und Mathematik bis ins letzte

Detail sein, sondern Beiträge mit umfangreichen Informationen und vielen

praktischen Themen zum beliebigen Weiterverarbeiten. Bitte beachten

Sie: Diese Serie enthält schaltungstechnische Details, die zum Teil

patentrechtlich geschützt sind und somit nicht ohne weiteres gewerblich

genutzt werden dürfen!So fing alles an …

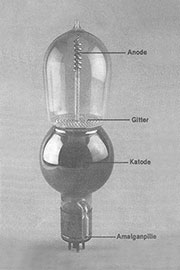

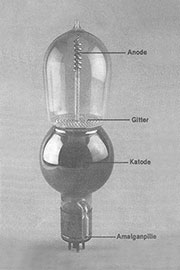

Nach

der Entwicklung der Elektronenröhre durch Robert v. Lieben in

Österreich und Lee Forrest in Amerika, basierend auf dem Edisoneffekt,

Ende des 19. Jahrhunderts, begannen namhafte Firmen wie z. B. Dietz und

Ritter, Philips oder Telefunken in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts

mit der Entwicklung von Audioverstärkern für die Wiedergabe von

Schallplatten und Radioprogrammen sowie für die Beschallung von Kinos,

Sälen und Großveranstaltungen. Zu dieser Zeit gab es nur Trioden, also

Röhren mit 3 Elektroden. Über die Glühkatode wurden damals mittels eines

glühenden Wolfram-Drahtverhaus die Elektronen ausgesendet und bei den

kommerziellen Röhren mit einem rohrförmigen Blech – der Anode – wieder

eingefangen.

|

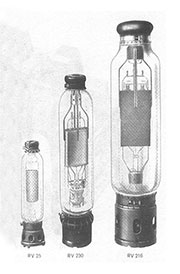

| Bild 1: Die Liebenröhre (Quelle: Elektor) |

|

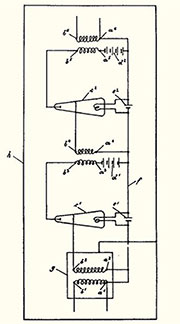

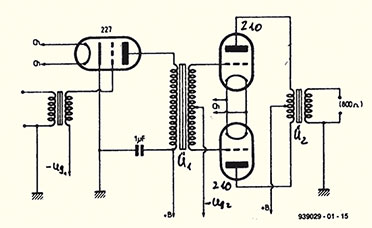

| Bild 2: Schaltbild aus einer Patentschrift eines Eintaktverstärkers von 1918 (Quelle: Elektor) |

|

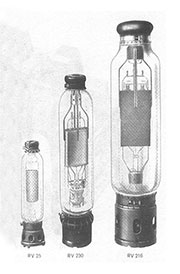

| Bild 3: Einige Röhren der Großverstärkertechnik von 1930 (Quelle: Elektor) |

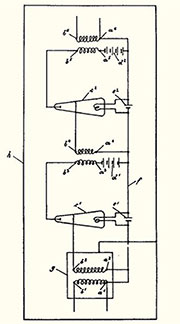

Moderne Technik?

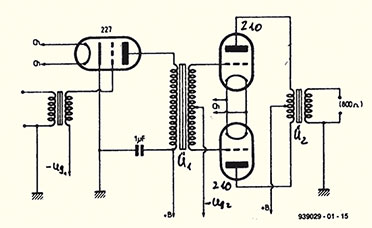

|

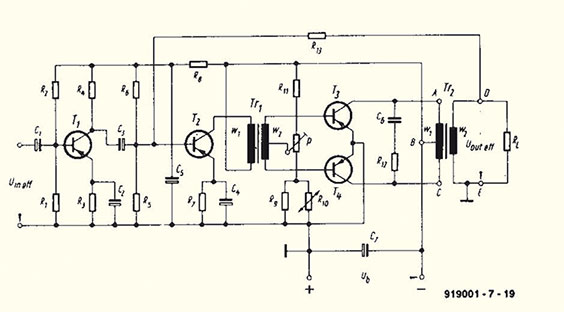

| Bild 4: Schaltbild einer Gegentaktendstufe von 1930 (Quelle: Elektor) |

1947: Die Revolution der modernen Elektronik!

Der

Transistor Im Dezember 1947 gelang es den Herren John Bardeen, Walter

Brattain und William Shockley, in den Bell-Labs den ersten Transistor

herzustellen. Diese bahnbrechende Erfindung wurde 1951 patentiert und

1956 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Mit dem Aufkommen der ersten

Transistorradios 1954 wurde die kleine Firma Texas Instruments als

damals weltweit einziger Großserienhersteller für Transistoren

weltbekannt. Ein paar Meilensteine aus den Anfängen der

Halbleitertechnik:

1948 – Punkt-Kontakt-Transistor

1950 – Einkristall-Germanium

1952 – Einkristall-Silizium

1955 – Diffused Basetransistor

1960 – Planar Transistor

1960 – MOS Transistor

1960 – Epitaxial Transistor

1961 – Integrierte Schaltung

In

den 60ern kamen dann die ersten Transistorverstärker auf, welche

anfangs noch ähnlich wie Röhrenverstärker mit Zwischen- und

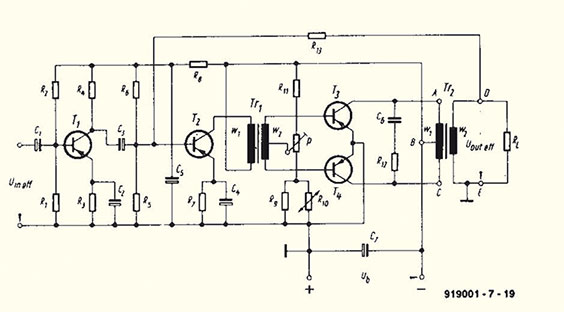

Ausgangsübertrager gebaut waren (Abbildung 5).

|

| Bild 5: Schaltbild einer der ersten kommerziellen Transistorendstufen von Telefunken 1964 (Quelle: Elektor) |

Diese

Endstufenschaltungen waren noch bis in die 80er Jahre hinein in

tragbaren Transistorradios zu finden. Die Techniken der

Transistorverstärker wurden in den 70er und 80er Jahren mit der

Weiterentwicklung der Transistoren zur Perfektion getrieben. Anfang der

70er gab es nur NPNLeistungstransistoren bis 60 V und 15 A Maximalstrom

(z. B. 2N3055), mit denen sich Verstärker bis ca. 200 W Ausgangsleistung

an 4 Ω aufbauen ließen. Die Audioperformance war auch durch die

sonstigen technischen Daten der Transistoren begrenzt. Es gab keine

Komplementärpaare größerer Leistung mit relativ linearer

Stromverstärkung und hoher Transitfrequenz. Diese Transistoren wurden

erst Ende der 70er Jahre entwickelt und auf den Markt gebracht. Dennoch

gelang es einigen Entwicklern, aus diesen langsamen und wenig linearen

Bauteilen beachtliche Tonqualitäten herauszukitzeln. Hier tauchen wieder

die Namen QUAD und McIntosh auf. Mit den neuen Leistungstransistoren

mit Kollektor-Emitter-Spannungen bis über 300 V und Transitfrequenzen

bis 60 MHz sowie mit neuen und teils aufwändigen Schaltungstechniken mit

symmetrischen Differenzverstärkern am Eingang konnten

Ausgangsleistungen bis über 1000 W bei Klirrfaktoren bis unter 0,001 %

erreicht werden. Es war jetzt auch möglich, Lautsprecher mit Impedanzen

unter 1 Ω ohne spezielle Übertrager zu betreiben. Frequenzgänge vom

Gleichstrom bis in den Mittelwellenbereich waren aufgrund der

verfügbaren, sehr schnellen Leistungstransistoren, kombiniert mit

schnellen Vorverstärkerschaltungen, kein Problem mehr.

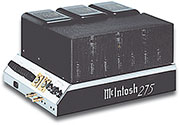

|

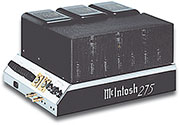

| Bild 6: Die legendäre McIntosh MC 275 kann sich auch heute noch in der Referenzklasse behaupten |

Quellen:

- Rainer zur Linde: Verstärker in Röhrentechnik, Elektor

- Rainer zur Linde: Schaltungen historischer Audio-Röhrengeräte, Elektor

- www.mcintoshaudio.com

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (3 Seiten)

als PDF (3 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Verstärkertechnik in der Audiowelt Teil 1/5: Einleitung und Historie

| weitere Fachbeiträge | Foren | |

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

als Online-Version

als Online-Version als PDF (3 Seiten)

als PDF (3 Seiten)