Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

2x40-W-Verstärker V 42

|  |  |  |

| 1 | 0,75 | OK | 2/2006 |

Technische Daten

Verstärker V 42: | |

| Spannungsversorgung | 6–18 VDC |

| Stromaufnahme (ohne Last) | 115 mA |

| DIN-Ausgangsleistung pro Kanal (bei UB = 15 V) | 40 W (RL = 2 Ω/THD =10 %) 25 W (RL = 2 Ω/THD =0,5 %) 21 W (RL = 4 Ω/THD =10 %) 19 W (RL = 4 Ω/THD =1 %) 15 W (RL = 4 Ω/THD =0,5 %) |

| Eingangspegel | max. 2 Vp-p |

| Eingangswiderstand | 18 kΩ |

| Frequenzgang | 20 Hz bis 20 kHz (-1dB) |

| Verstärkung | 40 dB |

| Abmessungen (Platine) | 100 x 63 mm |

Netzteil V 42N: | |

| Eingang | 12 VAC max. |

| Ausgangsstrom | 7 A |

| Abmessungen (Platine) | 100 x 70 mm |

Ein typisches Sonntagsprojekt ist unsere kompakte Stereoendstufe mit einer Sinus-Leistung (nach DIN) von 2 x 40 Watt (2 Ω) – sie ist inklusive der passenden Netzteilplatine in kurzer Zeit aufgebaut und muss nur noch mit einem passenden Netztransformator ergänzt werden.

Starker Sound vom Chip

Eine kleine NF-Endstufe wird immer wieder einmal gebraucht – zum Beispiel, wenn man eine Lautsprecher-Box zur aktiven Box machen oder einen „Nachbrenner“ für MP3- oder CD-Player bauen möchte. Mit Hilfe moderner, integrierter Endstufen-Schaltkreise ist dies heute sehr einfach möglich, die komplexen Schaltkreise enthalten einschließlich diverser Überwachungs- und Schutzschaltungen alle Schaltungsteile auf einem Chip. Lediglich wenige periphere Bauteile ergänzen die Schaltung, die so bezüglich des Zeitaufwandes zum Aufbau tatsächlich das typische Sonntagnachmittag-Projekt darstellt. Man kann eine solche Endstufe direkt von der Audioquelle aus ansteuern, indem man z. B. einfach deren Kopfhörer- Ausgang mit dem Verstärker verbindet. In diesem Falle werden Lautstärke und Klang am Audiogerät, z. B. dem MP3- Player, eingestellt.

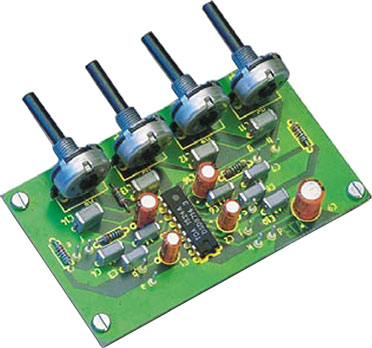

|

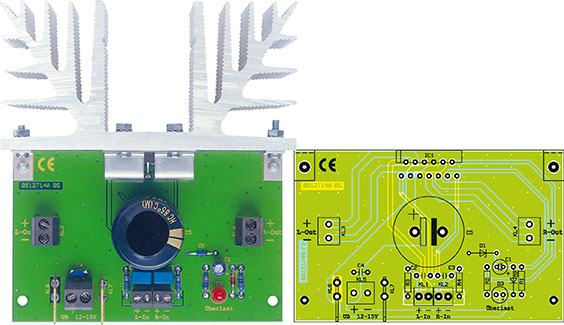

| Bild 1: Solch eine Vorverstärker- und Klangregel-Baugruppe macht den Verstärker universell einsetzbar |

Alternativ bietet sich das Vorschalten eines Vorverstärkers mit Klangregelung an, wie er als Beispiel in Abbildung 1 zu sehen ist. Damit wird die Endstufe zum Vollverstärker und ist universell an die verschiedensten Audioquellen anschließbar. Das kann ein Tuner ebenso sein wie ein CD-Player, ein Fernsehgerät oder wieder der MP3-Player über seinen Line- Ausgang. Als Verstärker-Schaltkreis haben wir für diese Schaltung den TDA 8560Q gewählt, er liefert bis zu 2 x 40 W an Lautsprecherleistung mit Impedanzen von 2 Ω bis 8 Ω. Durch die wenigen peripheren Bauteile kann der Schaltungsaufbau sehr übersichtlich und kompakt gehalten werden. Das voluminöseste Bauteil ist der Kühlkörper, der für das Abführen der Verlustleistungswärme sorgt. Wir haben die Endstufe noch um eine Netzteilplatine ergänzt, die den Gleichrichter und die Siebkondensatoren trägt. Damit ist hier nur noch der Anschluss eines genügend leistungsfähigen Transformators notwendig, und die Endstufe ist komplett. Aufgrund des geringen Aufwandes und des einfachen Aufbaus ist die Schaltung auch sehr gut als Einsteigerprojekt geeignet.

Schaltung

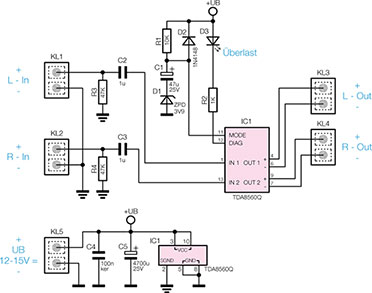

|

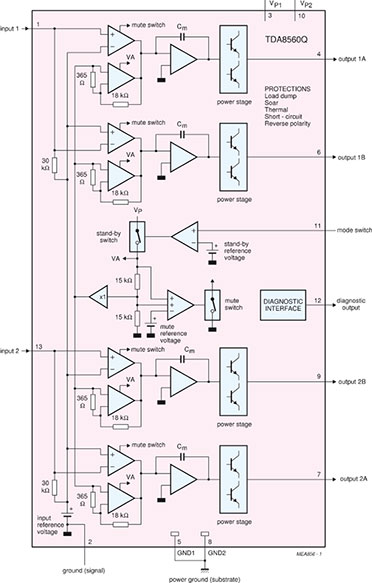

| Bild 2: Das Schaltbild des Verstärkers V 42 |

Das Schaltbild der Verstärkerschaltung ist in Abbildung 2 dargestellt. IC 1, ein TDA 8560Q, ist ein integrierter NF-Stereo- Verstärker mit zwei separaten Endstufen, die in Brückenschaltung betrieben werden.

|

| Bild 3: Das Blockschaltbild des TDA 8560Q |

In Abbildung 3 ist das Blockschaltbild des TDA 8560Q zu sehen. Durch die hohe Integration der Endstufe sind, wie erwähnt, nur wenige externe Bauteile notwendig. Die NF-Signale (L und R) werden an den Klemmen KL 1 und KL 2 zugeführt und gelangen über die Koppelkondensatoren (C 2 und C 3) auf die Eingänge des IC 1 (Pin 1 und Pin 13). Mit Hilfe des „MODE“-Eingangs (Pin 11) von IC 1 kann das NF-Signal „Stumm“ geschaltet werden. Liegt dieser Pin an Masse (Low- Pegel), sind beide Lautsprecherausgänge abgeschaltet. Diese Funktion wird zur Unterdrückung des „Einschalt-Klicks“ benutzt. Die externe Beschaltung mit R 1, C 1, D 1 und D 2 sorgt dafür, dass nach Anlegen der Betriebsspannung die Spannung an Pin 11 für einige Millisekunden auf einem Spannungswert von ca. 3,9 V gehalten wird und somit die Ausgänge für diese Zeit abgeschaltet sind. Der Ausgang „Diag“ (Pin 12) ist ein Open-Collector- Ausgang, der in unserem Fall eine Leuchtdiode (D 3) ansteuert. Tritt ein Fehler auf, wie z. B. ein Kurzschluss an einem der Ausgänge, spricht die interne Schutzschaltung an. Dieser Zustand wird durch Aufleuchten der LED signalisiert. Auch wenn eine Übersteuerung (Clipping) auftritt, wird dies durch die LED angezeigt. Die beiden Lautsprecher mit einer Impedanz im Bereich von 2 Ω bis 8 Ω werden über KL 3 und KL 4 direkt an die Verstärkerausgänge angeschlossen. An KL 5 bzw. KL 6/7 wird die Betriebsspannung, eine ungeregelte Gleichspannung zwischen 12 und 15 V, angeschlossen. C 4 ist für die Störspannungsunterdrückung zuständig, C 5 für die Pufferung der Betriebsspannung.

|

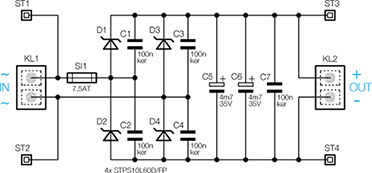

| Bild 4: Das Schaltbild des Netzteils |

Die Schaltung der Netzteilplatine (Abbildung 4) besteht im Wesentlichen aus einem Brücken gleichrichter mit nachgeschalteten Elkos. Die Eingangswechselspannung wird über KL 1 bzw. die 6,3-mm-Stecker ST 1 und ST 2 angeschlossen. Die Dioden D 1 bis D 4 bilden den Brückengleichrichter. Durch die niedrige Flussspannung der hier eingesetzten Schottky-Dioden verringert sich die Verlustleistung gegenüber einer Siliziumdiode etwa um die Hälfte, wodurch ein Dauerstrom von bis zu 7 A möglich ist. Natürlich müssen die Dioden bei diesem Strom gekühlt werden, jedoch reicht hier bereits ein kleiner Alu-Winkel aus. Die parallel zu den Dioden geschalteten Kondensatoren C 1 bis C 4 dienen zur Störunterdrückung. Mit den beiden Elkos C 5 und C 6 wird die gleichgerichtete Spannung geglättet (gepuffert).

Nachbau

Verstärker V 42

Der

Nachbau erfolgt auf einer doppelseitigen Platine. Durch die relativ

große Massefläche der Platine wird der Einfluss von Störeinstrahlungen

vermindert. Die Bestückung erfolgt in gewohnter Weise anhand der

Stückliste und des Bestückungsplans. Wir beginnen mit der Bestückung der

niedrigen Bauteile, also der Widerstände und Dioden, gefolgt von den

nächst höheren Bauteilen. Die Bauteilanschlüsse werden entsprechend dem

Rastermaß abgewinkelt und durch die im Bestückungsdruck vorgegebenen

Bohrungen geführt. Nach dem Verlöten der Anschlüsse auf der

Platinenunterseite (Lötseite) werden die überstehenden Drahtenden mit

einem Seitenschneider sauber abgeschnitten, ohne dabei die Lötstelle

selbst zu beschädigen. Bei den Dioden sowie den gepolten Kondensatoren

(Elkos) ist auf die richtige Einbaulage bzw. die richtige Polung zu

achten (siehe auch Platinenfoto). Die Dioden sind an der Katodenseite

durch einen Farbring, die Elkos typischerweise auf der Minus seite

gekennzeichnet). Der Katodenanschluss (+) der LED D 3 ist durch eine

abgeflachte Gehäuseseite gekennzeichnet. Bei Bedarf kann man die LED

auch abgesetzt von der Platine montieren. Im nächsten Arbeitsschritt

erfolgt das Bestücken der Anschlussklemmen und Steckkontakte. Hierbei

ist darauf zu achten, dass diese exakt plan auf der Platine aufliegen,

bevor man ihre Anschlüsse mit reichlich Lötzinn verlötet. Zum Schluss

wird der Verstärkerchip IC 1 bestückt. Hier kommt es auf den exakten

Abstand des ICs (IC-Rückseite) zum Platinenrand an (in einer Flucht).

Bei der späteren Montage des Kühlkörpers muss die Kühlfläche von IC 1

exakt plan am Kühlkörper, der über Befestigungswinkel an die Platine

montiert wird, anliegen. IC 1 wird zunächst nur lose in die Bohrungen

gesteckt und die Platine senkrecht (90°) auf eine glatte Fläche

gestellt, so dass die Rückseite von IC 1 ebenfalls auf dieser Fläche

aufliegt. Nun wird IC 1 durch Anlöten mehrerer Pins in seiner Position

fixiert. Das Anlöten der restlichen Pins kann dann in der gewohnten

Position der Platine erfolgen.

|

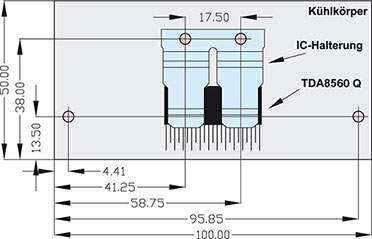

| Bild 5: Bohrplan für die Bearbeitung des Kühlkörpers |

Nachdem damit alle Bauteile bestückt sind, erfolgt die Montage des Kühlkörpers. Dieser sollte einen Wärmewiderstand von kleiner 1,7 K/W aufweisen, wie z. B. der zum Bausatz angebotene Typ SK 88. Für die Befestigung der Platine und von IC 1 am Kühlkörper sind in den Kühlkörper bereits entsprechende Gewindebohrungen eingebracht (Abbildung 5). Die Platine kann mittels zweier Montagewinkel und den entsprechenden Schrauben (M3 x 12 mm) direkt am Kühlkörper befestigt werden.

|

| Bild 6: Der montierte Kühlkörper |

Für die Befestigung von IC 1 am Kühlkörper ist eine IC-Halterung vorgesehen (siehe Abbildung 6). Diese wird mit zwei Gewindeschrauben M3 x 12 mm und jeweils einer Fächerscheibe am Kühlkörper angeschraubt. Zuvor ist die Kühlfläche von IC 1 mit ein wenig Wärmeleitpaste zu versehen. Diese verbessert den Wärmeübergang zwischen IC und Kühlkörper erheblich. Damit ist der Aufbau der Verstärkerplatine abgeschlossen und wir wenden uns der Netzteilplatine zu.

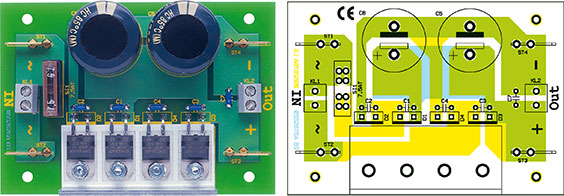

Netzteil V 42N

Beim

Auf bau der Netzteilplatine gelten die gleichen Aufbauhinweise, wie

schon bei der Verstärkerplatine beschrie ben. Zu beachten ist hier

besonders, dass man aufgrund der hohen Ströme alle Lötstellen mit

reichlich Lötzinn versehen sollte. Besondere Sorgfalt ist der Montage

der Gleichrichterdioden zu widmen. Die Dioden sind, nach Abwinkeln ihrer

Anschlüsse um 90 Grad (im Abstand von 6 mm vom Gehäuse), isoliert auf

dem Kühlkörper zu montieren, bevor sie in die Platine eingesetzt und

ihre Anschlüsse verlötet werden. Die Isolation wird durch eine

Glimmerscheibe realisiert, die man zwischen Diode und Kühlkörper

montiert.

|

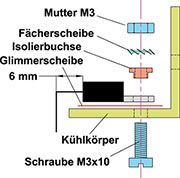

| Bild 7: So erfolgt die Montage der Gleichrichterdioden |

In Abbildung 7 sind alle notwendigen Teile und deren Montagereihenfolge abgebildet. Die Isolierbuchse dient zur Isolation der Montageschraube M3 x 10 mm. Zur Überprüfung der Isolierwirkung kann man nach Abschluss der Montage diese mit einem Ohmmeter bzw. Durchgangsprüfer kontrollieren.

Inbetriebnahme

|

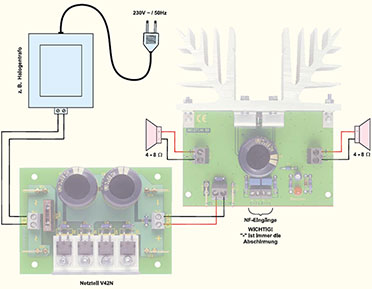

| Bild 8: Ein Standard-Anschlussbeispiel mit Netzteil |

Hinweis: Aufgrund der fehlenden E-Zu lassung ist der Betrieb des Verstärkers in einem Kraftfahrzeug im Bereich der StVZO nicht erlaubt. In Abbildung 8 ist die Standard-Konfiguration mit Netzteil und Trafo dargestellt. Als Netztrafo eignen sich hervorragend handelsübliche Halogentrafos (keine elektronischen Trafos). Diese zeichnen sich zum einen durch eine sehr genaue Ausgangsspannung (11,5 V) und zum anderen durch den günstigen Preis aus. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Gerätesicherheit, denn im Allgemeinen sind Halogentrafos primärseitig (230 V) vergossen und eine Berührung mit der lebensgefährlichen Netzspannung damit ausgeschlossen. Da hier relativ hohe Ströme fließen kön- Bild 7: So erfolgt die Montage der Gleichrichterdioden nen, sollten die Verbindungskabel vom Netzteil zum Verstärker einen minimalen Querschnitt von 1,5 mm² aufweisen. Da sowohl am Verstärker als auch am Netzteil die Anschlüsse für die Betriebsspannung über 6,3-mm-Flachstecker zur Verfügung stehen, können die Verbindungsleitungen auch steckbar ausgeführt werden. Hier werden die Kabelenden mit einer entsprechenden 6,3-mm-Flachsteckerbuchse versehen. Es ist darauf zu achten, dass die Buchsen fest auf dem Flachstecker sitzen. Für die Lautsprecherkabel sind Kabel- Querschnitte von mindestens 0,75 mm² einzusetzen. Es ist strikt darauf zu achten, dass bei der Lautsprecherbeschaltung keine „Sparschaltung“ – also die Zusammenfassung der Minusleitungen zu einer Leitung, z. B. über ein Chassis geführt – eingesetzt wird. Zu jedem Lautsprecher ist ein eigenes, gegen das Chassis isoliertes Leitungspaar zu führen. Die gesamte Baugruppe ist so zu installieren, dass der Kühlkörper mit genügend Frischluft versorgt wird, bei einem Gehäuseeinbau sind deshalb ausreichend große Öffnungen für Zu- und Abluft vorzusehen. Bei der Beschaltung der Eingänge ist zu beachten, dass hier abgeschirmte Leitun gen einzusetzen sind, deren Abschirmung jeweils an die Klemme „-“ von KL 1/2 anzuschließen ist.

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- 2x40-W-Verstärker V 42

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Foren |