Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

DVB-T in Theorie und Praxis Teil 2/2

Inhalt des Fachbeitrags

Während DVB-T-Empfang in den Zentren der Versorgungsgebiete oft schon mit einem Stück „Klingeldraht“ möglich ist, benötigen Teilnehmer in größerem Abstand zum Sender mindestens eine Zimmerantenne. Welche Eigenschaften diese aufweisen muss, um in der beschriebenen komplexen Empfangssituation ein für den Receiver verwertbares Signal zur Verfügung zu stellen, beschreibt der vorliegende 2. Teil des Artikels.

Theorie und Praxis

|

| Bild 13: Nur in den Kernzonen ist Empfang mit der Zimmerantenne möglich |

Am Beispiel der am 4.10.2004 in Betrieb gegangenen DVB-T-Region Frankfurt/ Wiesbaden/Mainz (Abbildung 13) wird ein Problem klar: Nur in eng begrenzten, in der Karte gelb eingefärbten Kerngebieten ist der Indoor-Empfang (also ohne Außenantenne) möglich. In den grün gefärbten Flächen sollte DVB-T-Empfang mit einer Dachantenne möglich sein, da rüber hinaus wohl nur bei einer äußerst günstigen topologischen Situation des Empfangsortes. Aber selbst in den Kernzonen kann nicht mit völliger Gewissheit von zuverlässigem Empfang mit der Zimmerantenne ausgegangen werden. Zu groß sind die lokalen Eigenheiten des Umfelds. Am meisten zu schaffen machen Abschattungen durch ausgedehnte, massive Bauten und Bodenerhebungen. Auch innerhalb eines Gebäudes kann es zu „Geht – geht nicht“-Situationen kommen. Während die Bewohner, deren Wohnungen in Richtung des Senders liegen, problemlos mit einer Zimmerantenne die digitale Programmvielfalt empfangen, ist dies in den abgewandten Wohnungen nur an bestimmten Stellen oder überhaupt nicht möglich.

|

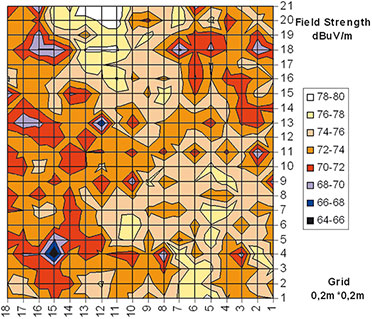

| Bild 14: Feldstärkemessungen in einem Zimmer offenbaren beträcht liche Schwankungen. |

Das Gleiche kann für die Wohnungen in höheren und tieferen Geschossen gelten. Der Grund liegt dann in einem hohen Schirmungsmaß der Wände, insbesondere bei stark eisenbewehrtem Beton, der über 20 dB Dämpfung verursachen kann. Deshalb wird stets an Fenstern und Mauerdurchbrüchen eine Empfangsverbesserung beobachtet (Abbildung 14).

|

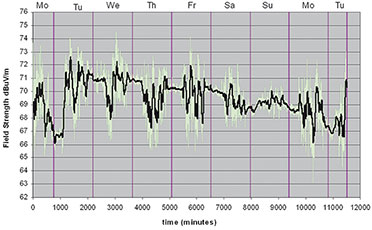

| Bild 15: Feldstärkeschwankungen |

Dazu kommen tageszeitliche Schwankungen der Empfangsfeldstärke (Abbildung 15) und nicht zuletzt starke lokale Feldstärkeeinbrüche im Raum durch umhergehende Personen (Quelle: www.ero.dk/06F5C507-565A-49CA- 9302-5401903554E8). Zwar gibt es ausgefeilte Rechenmodelle für die Feldstärkeverteilung in Gebieten unterschiedlicher Prägung (City, Vorort, Land), z. B. von Okumura (1968), durch Hata vereinfacht (1980) und dadurch aber auf einen Aussageradius von ca. 20 km eingegrenzt. Aber letztlich versagen diese Modelle im Kleinen, weil sie durch Berücksichtigung der Feintopologie zu komplex würden. Merke also: Beim DVB-T-Indoor- Empfang gilt die alte Weisheit: „Probieren geht über Studieren!“

|

| Bild 16: Ausgefeilte Empfangsprognosen können den Einzelfall vor Ort nicht erfassen |

Die Prognose für den DVB-T-Empfang in der Kieler Gegend beruht auch auf Modellrechnungen (Abbildung 16). Man erkennt deutlich, dass über der offenen See die Feldstärke rein von der Entfernung zum Sender abhängt. Im gelben Bereich wird die Empfangbarkeit mit einer Zimmerantenne vorhergesagt, im roten Bereich wird schon eine Außenantenne benötigt, und im grünen Bereich geht nichts ohne eine Dachantenne mit Richtwirkung.

Zimmerantennen

Wer aus analogen Zeiten noch eine alte Zimmerantenne auf dem Dachboden hat, kann diese oft erfolgreich für den DVB-TIndoor- Empfang reaktivieren. Sie ist zwar nicht spezialisiert auf die neue Aufgabe, hat abschreckende Dimensionen und ist meist auch keine Schönheit – aber besser als ein Stück Draht in der Antennenbuchse ist sie allemal. Deshalb hat sich die Antennenindustrie mit modernen Konstruktionsmethoden des Themas Indoor-Empfang unter dem Vorzeichen DVB-T angenommen. Weil ein DVB-T-Empfänger vom Nutzsignal und seinen häufig vielfältigen Echos profitiert, benötigt eine DVB-Antenne keine Richtwirkung. Zur Erzielung eines optimalen Empfangs sollte sie allerdings zur Anpassung an die örtlich überwiegend vorherrschenden Polarisationsverhältnisse schwenk bar sein. Damit Einstrahlungen durch das Handy folgenlos bleiben, ist ein GSM-Filter wünschenswert. Außerdem drängt die Hausfrau als „natürlicher Feind der Zimmerantenne“ auf kleine Abmessungen und ein hübsches, unauffälliges Design. Damit eine solche Antenne aber in allen DVB-T-Regionen zum Einsatz kommen kann, muss sie – entsprechend der bundesweiten Kanalnutzung – breitbandig vom VHF- bis zum UHF-Bereich sein. Für die Entwickler gilt es also, eine Vielzahl von Forderungen unter einen Hut zu bringen!

Antenne mit Verstärker = aktive Antenne ?

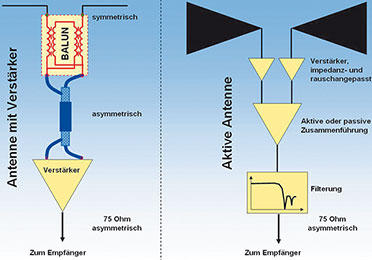

An dieser Stelle soll eine begriffliche Unschärfe ausgeräumt werden, die von vielen Anbietern bewusst werblich eingesetzt wird. Eine klassische Zimmerantenne besteht aus einer passiven Empfangsanordnung mit 75-Ohm-Ausgang. Wenn da ran ein Verstärker angeschlossen wird, haben wir es mit einer „passiven Antenne mit Verstärker“ zu tun.

|

| Bild 17: Bei aktiven Antennen bilden Strahler und aktive Beschaltung eine Einheit |

Das Kennzeichen einer aktiven Antenne liegt dagegen darin, dass die Empfangselemente ohne Impedanztransformation einen entsprechend angepassten Verstärker speisen. Der Verstärker ist also integraler Bestandteil der Antenne, die ohne ihn nicht nutzbar wäre. Die Blockschaltbilder in Abbildung 17 illustrieren dies. Ein derart verstandener aktiver Ansatz dient auch der mechanischen Verkürzung der Antennenstrukturen, eine Voraus setzung für akzeptable Dimensionen bei guten Leistungen.

|

| Bild 18: Unter einem ansprechenden Design versteckt sich anspruchsvolles Engineering |

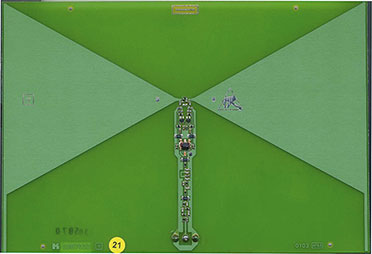

Ein typisches Beispiel einer solchen aktiven Antenne ist die BZD 30 von Kathrein (Abbildung 18).

|

| Bild 19: Strahler und Halbleiterbeschaltung verschmelzen auf einer gemeinsamen Platine |

Sie braucht in Bezug auf Empfangsqualität – ausgedrückt durch optimiertes Rauschverhalten (Rauschanpassung), Breitbandigkeit und Störfestigkeit – den Vergleich mit einem herkömmlichen Entwurf nicht zu scheuen. Der Kunde merkt von den technischen Finessen nichts (Abbildung 19).

Qualitätskriterien von DVB-T-Indoor-Antennen

Zimmerantennen für den DVB-T-Empfang gibt es mittlerweile in großer Zahl. Die grundsätzliche Unterscheidung in passive, passive mit Verstärker und aktive Varianten teilt das Angebot grob. Weiter wird in Stabund Dipolantennen unterschieden. In der Praxis sind auch Mischformen anzutreffen, die weder klar der einen noch der anderen Kategorie zuzuordnen sind. Als potentieller Käufer kann man sich von der Leistungsfähigkeit eines Antennenangebots nur in den seltensten Fällen einen Eindruck verschaffen. Kaum ein Anbieter gibt brauchbare technische Daten seines Produkts heraus. Die Beschreibung der Empfangseigenschaften nur durch den Gewinn erscheint insbesondere bei aktiven Antennen zweifelhaft. Das wird verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass letztlich nur die Güte des Empfangssystems (ähnlich wie bei Satellitenantennen) ein umfassendes Qualitätskriterium darstellt.

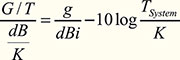

Aus der Definition der Güte in vorstehender Gleichung werden die bestimmenden Größen unmittelbar ersichtlich. Zum einen wird die Güte vom Gewinn g des passiven Empfangselements bezogen auf den fiktiven isotropen Strahler bestimmt. Er ist durch die Abmessungen und die gewünschte Rundstrahlcharakteristik der Antenne weitgehend physikalisch vorgegeben. Vom Strahlergewinn wird ein Term abgezogen, der die Rauschzahl (noise figure) des gesamten auf den Strahler folgenden Systems summarisch repräsentiert. Dabei spielt die Rauschtemperatur des Verstärkers, der mit dem Strahler zu einem aktiven System vereinigt wurde, die ausschlaggebende Rolle. Sie ist zudem vom Konstrukteur nachhaltig beeinflussbar. Wenn man sich nun noch vor Augen hält, dass die Halbierung der Rauschzahl in etwa 25 % mehr Empfangsreichweite zur Folge hat, wird plausibel, dass die Güte ein brauchbares Leistungskriterium für eine DVB-Indoor- Antenne darstellt. Es wäre wünschenswert, wenn die Antennenanbieter es einheitlich als Orientierungsmöglichkeit des Käufers angeben würden. In der Arbeitsgemeinschaft DVB-T der TV-Plattform wird an einer allgemeingültigen Formulierung gearbeitet, die von den Mitgliedern des Fachverbands 29 des ZVEI „Satellit und Kabel“ (ehemals „Empfangsantennen und Breitbandverteiltechnik“) und auf europäischer Ebene der EICTA (European Information and Communication Technology Association) übernommen werden soll. Neben der Systemrauschzahl sind weitere Faktoren für den Empfangserfolg bestimmend:

Breitbandigkeit

Eine DVB-T-Antenne muss den VHFund den UHF-Bereich abdecken. Bei kleinen Strahlerstrukturen wird dies besonders für den VHF-Bereich schwierig, weshalb manche Hersteller ihre Antennen die VHF-Signale über den Mantel des Empfänger- Anschlusskabels aufnehmen lassen. Stabstrahler haben bezüglich der Breitbandigkeit prinzipiell stärkere Probleme.

Welligkeit des Frequenzgangs

Sie sollte innerhalb eines Kanals unter 4 dB liegen. Antennen mit selektiven Gewinneinbrüchen können diese Forderung jedoch verletzen und für bestimmte Kanäle praktisch nicht nutzbar sein.

Ausgangspegel

Er sollte entsprechend den Spezifikationen für das Eingangssignal eines DVB-T-Receivers zwischen 45 und 85 dBμV liegen. Diese Werte basieren auf Netzplanungsdaten nach ETSI TR 101 190 (V1.1.1) und stellen ein ausreichend hohes Signal-Rausch-Verhältnis (C/N) des empfangenen DVB-T-Signals für gängige Modula tionsparameter sicher.

Polarisationsverhalten

DVB-T wird in den verschiedenen Sendegebieten in Deutschland mit horizontaler oder vertikaler Polarisation ausgestrahlt. Aus ausbreitungstechnischen Gründen ist die vertikale Polarisation vorteilhafter. Die Indoor-Antenne sollte sich also so drehen lassen, dass sie für eine bestimmte Vorzugspolarisation ein optimales Ergebnis liefert. In der Praxis ist allerdings oft durch vielfältigste Refle xionen eine derart komplexe Polarisationssituation gegeben, dass die diesbezüglichen Eigenschaften der Antenne zweitrangig sind.

GSM-Filter

Wird in der Nähe der DVB-T-Antenne ein Mobiltelefon (Handy) betrieben, das wegen eines großen Abstandes zur nächsten Zellularstation mit hoher Sendeleistung arbeitet, treten in den oberen UHF-Kanälen möglicherweise Empfangsstörungen auf. Hier kann ein GSM-Filter Abhilfe schaffen. Es muss allerdings qualitativ hochwertig sein, d. h. niedrige Dämpfung im Durchlassbereich, hohe Dämpfung im Sperrbereich, einen steilen Übergangsbereich und niedrige Gruppenlaufzeitverzerrungen aufweisen. Idealerweise sollte das Filter vor dem aktiven Teil der Antenne liegen, damit in diesem erst gar keine Intermodulationsstörungen in den aktiven Elementen der Antenne durch das Handy erzeugt werden. Allerdings verschlechtert sich das Rauschverhalten dann durch die dem Verstärker vorgelagerte Zusatzdämpfung etwas. In der Praxis strahlt ein extrem nahes und leistungsstarkes Handy derart kräftig in die gesamte Antennenstruktur ein, dass die Lage des Filters kaum eine Rolle mehr spielt.

Wie soll man die Auswahl treffen?

Tests, wie sie in der Fachpresse zu lesen waren, beurteilen eine DVB-T-Indoor- Antenne oft so, als sei es eine Antenne für analogen PAL-Empfang. Damit wird man aber den spezifischen digitalen Anforderungen nicht (voll) gerecht. Dementsprechend sind die Testergebnisse mit Vorsicht zu genießen. Die Nagelprobe für jede Antenne ist sicherlich das digitale Signalqualitätskriterium Bitfehlerrate (BER: Bit Error Rate). Je kleiner die BER ist (<10-4), umso besser das Signal. Wenn man nicht gerade in der Kernzone eines DVB-T-Verbreitungsgebiets wohnt (wo ein Stück Klingeldraht als Antenne ausreicht), ist eine Indoor-Antenne für stabilen Empfang notwendig.

Literatur

1. Stott, J. H.: „The How and Why of COFDM“, BBC Research and Development, 1998

2. Schwatlo, C.: Skript zum Praktikum „Multiträgerverfahren“, FH Kiel

3. Projektbüro DVB-T Bayern: „Informationen für Kabelnetzbetreiber, Fachhandwerk und Wohnungswirtschaft“, Stand April 2005

4. Rudolph, D.: „Vielträgermodulation“, TFH Berlin, 2003 http://www.tfh-berlin.de/~rudolph/funksysteme/skripte/DiFuSy/DiFu-Sy_OFDM_WS0405.pdf

5. Forschungsverbund Medientechnik Südwest: „Vergleichende Beurteilung der Versorgungskriterien für DAB und DVB-T“

6. PowerPoint-Vortrag: „DVB-T Indoor Reception, Validation of Coverage“, www.ero.dk/06F5C507-565A-49CA-9302-5401903554E8, Divitron Inc., Finnland

7.

Schlegel, P., Kuhn, T.: Skript für Nachrichtentechnisches Praktikum

„Messungen in digitalen Übertragungs - systemen am Beispiel DVB-T“,

Institut für Nachrichtentechnik an der Universität Braunschweig

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (3 Seiten)

als PDF (3 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- DVB-T in Theorie und Praxis Teil 2/2

- 1 x Journalbericht

| weitere Fachbeiträge | Foren |