Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

USB-Master-Slave UMS 100

Aus ELVjournal 01/2006

0 Kommentare

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 2 | OK | 1/2006 |

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 230 V/50 Hz |

| Leistungsaufnahme | 0,3 W |

| Schaltleistung | Max. 3680 VA (230 V/16 A) |

| USB-Anschluss | USB-Mini-Buchse, USB 1.1/2.0 |

| Abm. (B x H x T) | 56 x 39 x 134 mm (ohne Stecker) |

Die USB-Master-Slave-Schaltsteckdose schaltet abhängig vom Betriebszustand des per USB verbundenen PCs angeschlossene Geräte ein und aus. So kann man z. B. PC-Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, Aktivlautsprecher usw. zusammen mit dem PC schalten. Sehr praktisch und stromsparend ist auch die automatische Abschaltung, wenn sich der USB im Suspend-Modus befindet und die USB-Versorgungsspannung dennoch anliegt, was bei vielen modernen Computern sogar im ausgeschalteten Zustand der Fall ist. Zusätzlich ist der PC, sofern das Betriebssystem dies unterstützt, durch den Taster am UMS 100 aus dem Ruhezustand wieder aktivierbar (Wake-up-Funktion).

Lauscher am Bus

So genannte Master-Slave-Schaltungen sind im Prinzip nichts Neues, man findet sie inzwischen sogar schon als Grundausstattungen bei Steckdosenleisten der gehobenen Preisklasse. Ein Hauptgerät wird geschaltet, die Master-Slave-Schaltung wer tet dessen Stromaufnahme aus und schaltet die angeschlossenen Steckdosen. Komfortable Versionen berücksichtigen die Stand-by-Stromaufnahme des Hauptgerätes und sind entsprechend einstellbar. Eine sehr zuverlässige Art der Fernschaltung im Computerbereich ist die der Auswertung von an den Schnittstellen des PCs liegenden Spannungen, etwa am USB. Sie eröffnet etwa auch nicht netzspan nungsbetriebenen Geräten, wie dem Notebook, die einfache Möglichkeit, die Peripherie fernzuschalten. Allerdings geben zahlreiche moderne Rechner heute auch im ausgeschalteten Zustand die USB-Spannung aus, so kann man etwa USB-Ladegeräte oder andere Geräte, die auch im ausgeschalteten Zustand des PCs wenigstens in einem Stand-by-Zustand betrieben werden sollen, weiter mit Spannung versorgen.Hier

funktionieren jedoch herkömmliche USB-Master-Slave- Schalter, die

allein auf das Vorhandensein der USB-Spannung reagieren, nicht mehr. Die

Lösung in diesem Fall muss also dahin gehen, auszuwerten, ob der

Rechner tatsächlich eingeschaltet ist, das Betriebssystem läuft und die

zu schaltende Peripherie eingeschaltet werden soll. Es ist also

auszuwerten, ob der USB aktiv ist, also Datenverkehr herrscht. Genau

dies tut der neue UMS 100. Er beobachtet via internem USB-Controller den

Datenverkehr auf dem USB und schaltet den optisch getrennten

Leistungsschalter aus, sobald der USB sich im so genannten Suspend-Mode

befindet, das Betriebssystem also abgeschaltet ist bzw. sich im

Ruhemodus befindet. Um eine ungewollte Reaktion auf unerwünschte

Spannungsimpulse, etwa beim Hochfahren des Rechners oder Einschalten

eines USB-Hubs zu vermeiden, ist eine Ausschaltverzögerung von 30 Sek.

eingebaut. Und da wir ohnehin einen USB-Controller zur Auswertung

einsetzen, kommt hier noch eine zusätzliche Komfortfunktion zum Einsatz –

per Taster am UMS 100 kann man den Rechner über den so genannten

Remote-Wake-up-Befehl aus seinem Ruhezustand erwecken, sofern das

Betriebssystem bzw. BIOS/Hardware des Rechners dies unterstützen.

Schließlich ist die Schaltfunktion des UMS 100 bei Bedarf auch vom

Betriebssystem des Rechners aus (de-) aktivierbar.

Inbetriebnahme, Funktion und Bedienung

Der UMS 100 ist im praktischen ELVStecker- Steckdosen-Gehäuse untergebracht. Das Gerät wird in eine Netzsteckdose gesteckt, an die integrierte Steckdose wird die Last, meist via Steckdosenleiste, angeschlossen.Funktionstest

Verbindet man nun die Mini-USB-Buchse des Gerätes über ein USB-Kabel mit einer USB-Schnittstelle des eingeschalteten PCs bzw. mit einem USB-Hub, werden die Steckdose aktiviert und die angeschlossenen Verbraucher eingeschaltet. Gleichzeitig leuchtet die Kontrolllampe am UMS 100 auf. Trennt man nun den USB-Stecker vom PC/Hub, schaltet sich die Kontrolllampe sofort und die Steckdose um 30 Sek. verzögert ab. Ist dieser Funktionstest erfolgreich verlaufen, kann nun nach Wiederanschluss des USB-Kabels die Funktion durch Herunterfahren des PCs, entweder in den Stand-by-Modus /Ruhezustand oder in den Ausschaltzustand, getestet werden. 30 Sek. nach dem Abschalten bzw. Aktivieren des Ruhezustands schaltet sich nun auch die Steckdose des UMS 100 ab. Beim erneuten Einschalten des Computers bzw. Reaktivieren aus dem Ruhezustand schaltet sich die Steckdose sofort wieder ein. Da es beim Hochfahren des Computers je nach Hardware, BIOS und Betriebssystem zum mehrmaligen Ab- und Anschalten des USBs kommen kann, wird hier die bereits erwähnte Ausschaltverzögerung wirksam. Sie ist mit 30 Sek. so gewählt, dass ein üblicher Systemstart problemlos ohne zwischenzeitliches Abschalten der peripheren Lasten ausgeführt wird.Treiberinstallation

Obwohl die bisher genannten Funktionen auch ohne Installation eines Treibers auf dem PC funktionieren, handelt es sich dennoch um ein klassisches USB-Gerät. Das Betriebssystem des Rechners registriert also den Anschluss des UMS 100 und verlangt die Installation eines Treibers. Dieser ist auch nötig, um die erwähnte Remote- Wake-up-Funktion sowie die Fernsteuerung des UMS 100 vom Betriebssystem aus realisieren zu können. Verlangt also das Betriebssystem nach Anschluss des UMS 100 nach einem Treiber, ist dieser von der mit dem Gerät gelieferten CD-ROM aus zu installieren. Dabei muss man lediglich den Anweisungen des Windows-Hardware-Installations-Assistenten folgen. Die zwischenzeitliche Warnung, dass es sich um einen unsignierten Treiber ohne Windows-Logo handelt, ist dabei zu ignorieren. Nach Abschluss der Treiberinstallation sind die folgend aufgeführten Funktionen zugänglich.Remote-Wake-Up

Unterstützen Board, BIOS und Betriebssystem die so genannte Remote-Wake-up- Funktion, kann der PC über die Bedientaste am UMS 100 aus dem Ruhezustand aktiviert werden.Schalten vom Betriebssystem aus

Auch das Schalten über das Betriebssystem ist möglich. Dazu ist über die Windows- Systemsteuerung (MS Windows 2000/XP: System‡Hardware) der Gerätemanager zu öffnen und hier die Gruppe der USB-Controller. Bei ordnungsgemäß installiertem Treiber erscheint hier „ELV USB-Master- Slave-Schaltsteckdose UMS 100“. Soll das Gerät deaktiviert werden, so drückt man nach dessen Anwahl die rechte Maustaste und wählt hier die Option „Deaktivieren“. Nach einer zu bestätigenden Warnmeldung erscheint der Eintrag mit einem roten Kreuzchen. Über den gleichen Weg lässt sich aus diesem Zustand heraus das Gerät wieder aktivieren. Unter MS Windows Me/98SE erfolgt die Aktivierung/Deaktivierung durch einen Doppelklick auf den Treibereintrag sowie das Setzen bzw. Löschen eines Häkchens bei der Option „In diesem Hardwareprofil deaktivieren“ im Menü „Eigenschaften“. Während das Abschalten der an den UMS 100 angeschlossenen Geräte erst nach der bereits diskutierten Abschaltverzögerung erfolgt, geschieht das Einschalten sofort bei der Aktivierung des Gerätes und später, wie bereits beschrieben, beim Hochfahren des PCs.Eine

Besonderheit ist hier zu beachten: Hat man die Funktion deaktiviert,

wird die Schaltsteckdose beim nächsten Rechnerstart dennoch während des

„BIOSStarts“ kurz eingeschaltet, jedoch beim Windows-Start wieder

ordnungsgemäß abgeschaltet.

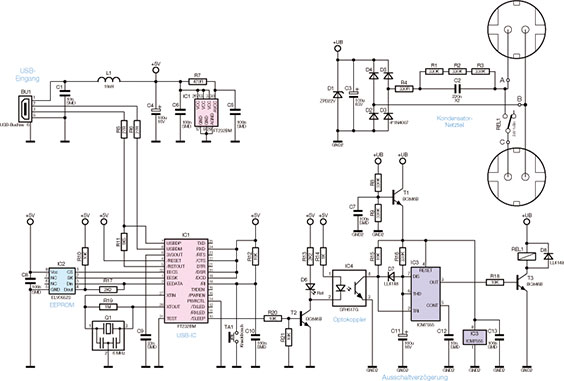

Schaltung

Die in Abbildung 1 gezeigte Schaltung unterteilt sich in den USB-Interface-Teil, den Leistungsschalter mit der Ausschaltverzögerung und das Netzteil für den galvanisch vom USB-Teil getrennten Leistungsschalter-Teil.Beginnen

wir mit dem Netzteil oben rechts. Da der Leistungsschalter sowie die

Ausschaltverzögerung durch einen Optokoppler galvanisch vom USB-Teil und

damit vom PC getrennt sind, reicht hier ein Kondensatornetzteil zur

Spannungsversorgung aus. Die Netzspannung gelangt über den Kondensator C

2 (fungiert als Blindwiderstand, dimensioniert für ca. 12 mA

Betriebsstrom) auf den Brückengleichrichter, bestehend aus D 2 bis D 5. C

3 glättet die erzeugte Gleichspannung und D 1 begrenzt die

Betriebsspannung +UB auf ca. 22 V. Die an ihr entstehende

Verlustleistung bei ausgeschaltetem Relais von etwa 264 mW wird später

über die Durchkontaktierung der Platine und eine daran anschließende

Kupferfläche abgeführt. R 4 begrenzt den Einschaltstrom der Schaltung, R

1 bis R 3 entladen den Kondensator, wenn die Schaltung vom Netz

getrennt wird. Dies verhindert einen elektrischen Schlag, falls man

danach den Netzstecker des Gerätes berührt. GND 2 bedeutet hier, dass

die Betriebsspannung +UB komplett galvanisch vom USB-Teil entkoppelt

ist.

Zur

Spannungsversorgung gehört auch die Transistorstufe mit T 1, sie setzt

die Betriebsspannung von 22 V auf die 10 V herab, die zur Versorgung der

Verzögerungsstufe mit IC 3 dienen. Wenden wir uns damit diesem

Schaltungsteil zu. Er beginnt mit dem Optokoppler IC 4, der die

vollständige galvanische Trennung zwischen USB- und Leistungsteil

realisiert. Der Optokoppler gibt das Schaltsignal auf die

Verzögerungsstufe mit IC 3, die für eine Ausschaltverzögerung von etwa

30 Sek. sorgt. Diese ist notwendig, damit der Schalter auch bei kurzen

USB-Impulsen immer die volle Wartezeit einhält. Die Verzögerungsstufe

ist mit dem Timer-IC ICM 7555 aufgebaut, einem Verwandten des bekannten

Zeitgeber-Schaltkreises NE 555, der sich u. a. durch eine geringere

Stromaufnahme auszeichnet. Das Durchschalten des Optokopplers IC 4

erzeugt einen Low-Pegel am Trigger- Eingang „TRI“ von IC 3, R 15 dient

als Pull-up-Widerstand. Dies führt am Ausgang „OUT“ zu High-Pegel, der

den Schalttransistor T 3 durchsteuert und das Relais REL 1 schaltet. Der

interne Entladetransistor am Anschluss „DIS“, der bis zu diesem

Zeitpunkt den positiven Anschluss von C 11 auf GND2-Potential gehalten

hat, wird gesperrt, so dass sich C 11 über R 16 aufladen kann. Die Zeit,

die diese Aufladung in Anspruch nimmt, ist die gewünschte

Ausschaltverzögerung. Damit C 11 nicht sofort nach dem Durchschalten von

IC 4 aufgeladen wird, sondern erst nach dem Abschalten (es soll ja eine

Ausschaltverzögerung realisiert werden), verhindert die Diode D 7 das

Aufladen von C 11, solange der Optokoppler durchgeschaltet ist. Ist der

Optokoppler hingegen gesperrt (USB „abgeschaltet“), startet der

beschriebene Ladevorgang. Nachdem sich C 11 auf 2/3 der

Versorgungsspannung von IC 3 aufgeladen hat, schaltet IC 3 seinen

Ausgang (OUT) wieder auf Low-Pegel.

Der

Transistor T 3 sperrt und das Relais REL 1 öffnet – die Steckdose wird

abgeschaltet. Außerdem entlädt IC 3 den Kondensator C 11 über den

erwähnten internen Entladetransistor am Anschluss „DIS“, so dass die

Ausschaltverzögerung für den nächsten Zyk lus bereit ist. Der USB-Teil

besteht aus dem USBController IC 1, dem EEPROM IC 2 sowie der

Optokoppler-Stufe T 2/IC 4. Die Spannungsversorgung dieses

Schaltungsteils erfolgt über den USB. Das EEPROM IC 2 enthält den

Herstellercode, den Gerätenamen und die Geräte-Konfiguration. Q 1 sorgt

für die Stabilisierung der Taktfrequenz des USB-Controllers IC 1, der

die Kommunikation am USB übernimmt. TA 1 steuert den /RI-Eingang des

Controllers an. Ist dieser auf „low“ geschaltet, löst er das

Wake-up-Signal auf dem USB aus. Über den /SLEEP-Ausgang des Controllers

wird ein High-Signal ausgegeben, solange die Schaltsteckdose vom PC oder

Hub als aktives USB-Gerät erkannt und betrieben wird. Dieses Signal

schaltet den Transistor T 2 durch, welcher wiederum den Optokoppler IC 4

durchschaltet. Gleichzeitig leuchtet die rote Kontroll- LED D 6 auf.

Der Anschluss des Gerätes an den USB erfolgt über eine Mini-USB-Buchse

(BU 1), die eine besonders platzsparende Montage im Gehäuse erlaubt.

Nachbau

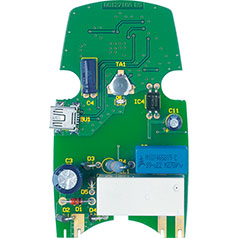

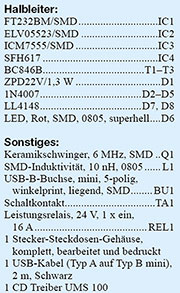

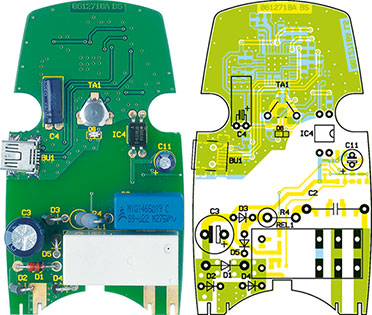

Der Einbau der Schaltung erfolgt in ein Stecker-Steckdosen-Gehäuse mit integriertem Bedientaster. Da alle SMD-Bauelemente bereits vorbestückt sind, beschränkt sich die Bestückung auf die bedrahteten Bauteile. Als Hilfe für eine exakte Bestückung dienen der Bestückungsplan, die Stückliste sowie der Bestückungsdruck der Platine. Die Bestückung beginnt mit den liegend zu montierenden Bauteilen D 1 und IC 4. Bei beiden ist auf polrichtige Einbaulage zu achten. D 1 ist, wie alle Dioden und Gleichrichter, an der Katodenseite mit einem Farbring gekennzeichnet, IC 4 hingegen an Pin 1 mit einer Einkerbung, die mit der Markierung im Bestückungsdruck korrespondieren muss. Es folgen C 4, der liegend zu bestücken ist (siehe auch Platinenfoto, Polarität beachten, Elkos sind am Minuspol gekennzeichnet), sowie TA 1. Dieser ist lediglich an seinem Bestückungsplatz einzusetzen und die beiden Kontakte sind auf der Leiterseite sauber umzubiegen. Die Anschlüsse dürfen nicht verlötet werden! Jetzt folgen die restlichen Dioden und Gleichrichter, diese sind stehend und polrichtig entsprechend des Bestückungsdrucks zu montieren. Dies gilt auch für die nun folgenden C 3 und C 11. Auch die Bestückung von R 4 erfolgt stehend. Danach werden C 2 und REL 1 bestückt. Die Schaltkontakt-Anschlüsse des Relais sind zunächst nicht mit Lötzinn zu versehen. |

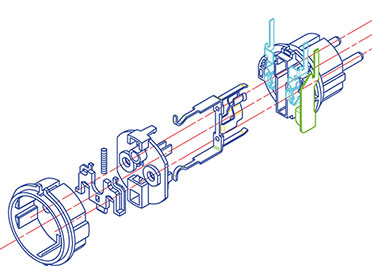

| Bild 2: Zusammenbau des Steckdoseneinsatzes |

Wichtiger Sicherheitshinweis

Aufgrund der im Gerät frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und Inbetriebnahme nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Insbesondere ist es bei der Inbetriebnahme zwingend erforderlich, zur sicheren galvanischen Trennung einen entsprechenden Netz-Trenntransformator vorzuschalten, da beim UMS 100 keine Netztrennung vorhanden ist. |

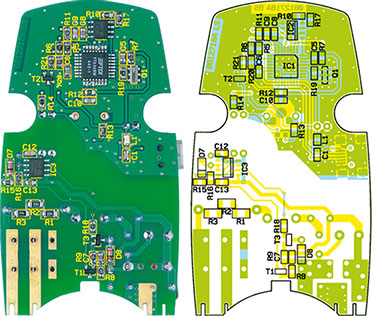

| Ansicht der fertig bestückten Platine des USB-Master-Slave mit zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- USB-Master-Slave UMS 100

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: