Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Bluetooth – Grundlagen, Techniken und Aussichten

Aus ELVjournal 02/2006

0 Kommentare

Inhalt des Fachbeitrags

Bereits im „ELVjournal“ 3/2003 erklärte ein Artikel die Grundlagen des Kurzstreckenfunks Bluetooth. In den letzten drei Jahren hat sich die zugrunde liegende Technik weiterentwickelt und eine Vielzahl neuer Produkte steht bereit. Während 2002 noch etwa 30 Millionen Geräte mit Bluetooth abgesetzt wurden, kündigt die Vorher sage für 2006 schon über 500 Millionen Geräte an. Immer mehr Produkte mit dem vor über einem Jahr verabschiedeten Standard 2.0 zeigen sich auf dem Markt. Die Steigerung der Geschwindigkeit auf 3 MBit/s brutto schafft ausreichend Bandbreite, damit beim kabellosen Telefonieren und drahtlosen Surfen die Maus nicht ruckt.

Was ist Bluetooth?

Der Kurzstreckenfunk Bluetooth lässt elektronische Geräte mittels einer einheitlichen Schnittstelle Daten austauschen. Damit entfallen nicht standardisierte Lösungen. Probleme mit dem Datenaustausch von Geräten mit proprietären Schnittstellen und ebensolcher Software sind bekannt; solche Geräte funktionieren kaum weltweit und erfordern oft teure Spezialsoftware der Hersteller. Eine neue Generation von Geräten mit Bluetooth hat der babylonischen Sprachverwirrung zumindest teilweise ein Ende gesetzt. Bereits 1998 wurde der Standard Bluetooth von den Firmen Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM und Intel ins Leben gerufen, und jede beteiligte Firma brachte ihr Know-how aus ihrem jeweiligen Bereich ein. Weitreichende Kenntnisse aus den Bereichen Funkübertragung, Mobile Computing und Chipfertigung wurden zusammengeführt. Mittlerweile sind über 3000 Firmen aus allen Bereichen der so genannten SIG (Special Interest Group) beigetreten. Ziel der Bemühungen ist es, eine universelle, kostengünstige und für Endbenutzer leicht zu bedienende Schnittstellentechnologie zu entwickeln, mit der sich kleine, drahtlose Netze in den Bereichen Home, Home Office und Small Office aufbauen lassen. Die von den Bluetooth-Geräten angebotenen Daten- und Sprachdienste konfigurieren sich weitgehend automatisch. Mobile Endgeräte vernetzen sich in aller Regel ohne Probleme miteinander und tauschen Daten aus. Die Teilnehmer melden sich im laufenden Betrieb an und ab, ähnlich dem Hot-Plug-Mechanismus von USB.Netzwerke

|

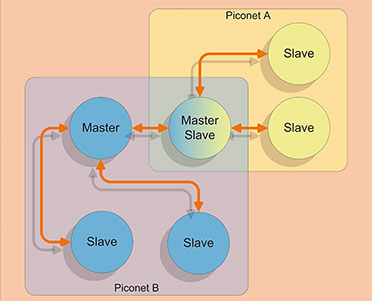

| Bild 1: Topologie vernetzter Bluetooth-Geräte |

Sicher ist sicher

Mehr als 281 Billionen verschiedene Geräteadressen (48 Bit) lässt der Adressraum von Bluetooth zu. Dadurch hat jedes Gerät eine einmalige Adresse, welche ebenso zur Sicherheit beiträgt wie ein 128 Bit langer Schlüssel zur Authentifizierung. Zusätzlich kann der Datenstrom selbst noch verschlüsselt werden. Auch begrenzt ein adaptives Regeln der Sendeleistung die Reichweite – doch Vorsicht, mit einem herkömmlichen Bluetooth-USB-Adapter und Richtfunkantenne wurden schon Distanzen von über einem Kilometer überwunden. Die Spezifikation des Funkstandards ist offen gelegt. Auf der offiziellen Internetseite www.bluetooth.org kann jeder sich das aktuell 1230 Seiten umfassende Dokument herunterladen. Auch für Programmierer ist dieses Dokument interessant, weil jeder Aspekt detailliert beschrieben wird.Turbofunker

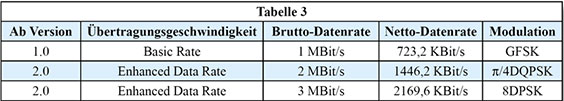

Der neue Standard 2.0, genauer 2.0+EDR (Enhanced Data Rate), bringt eine Verdreifachung der Datenrate bei unverändertem Protokoll auf Anwendungsebene. Bestehende Programme müssen also nicht einmal neu geschrieben werden, um von der höheren Geschwindigkeit zu profitieren. Viele kleine Details verbessern die Funktechnik weiter. Die Übertragungsgeschwindigkeit wird abhängig von der Fehlerrate gewählt, die neuen 2.0-Chips arbeiten anstandslos (allerdings nur mit herkömmlicher Geschwindigkeit) mit den bisherigen Modulen zusammen. Statt wie bisher 723,2 KBit/s sind jetzt auch Datenraten von 1446,4 und 2169,6 KBit/s netto erlaubt. Eine einzelne Anwendung schöpft normalerweise selbst die bisherige maximale Rate von 723,2 KBit/s nicht aus. Da jedoch vermehrt die verschiedensten Anwendungen gleichzeitig benutzt werden, steigt der Gesamtbedarf an Bandbreite. Braucht man einmal mehr Bandbreite als 1 MBit/s, war man bisher bei einem Windows-Rechner dazu gezwungen, mehrere Bluetooth-Adapter mit verschiedenen Treiber-Stacks einzusetzen, da die bisherigen Treiber immer nur einen Adapter gleichzeitig unterstützen. Allerdings verkompliziert dieser Lösungsansatz die Geräteverwaltung enorm. Benutzer des Betriebssystems Linux sind besser dran, da der BlueZ-Stack von sich aus bereits mehrere Adapter gleichzeitig bedient. Vernetzt man zwei Bluetooth-Geräte nach dem Standard 2.0+EDR in einem PAN (Personal Area Network) erreicht man auch statt der sonst üblichen 90 KByte/s einen Durchsatz von 270 KByte/s – theoretisch jedenfalls. Praktisch kann dieser Wert nicht erreicht werden, da die Fehlerkorrektur auch noch einen kleinen Teil der Bandbreite verbraucht.Aus eins mach drei

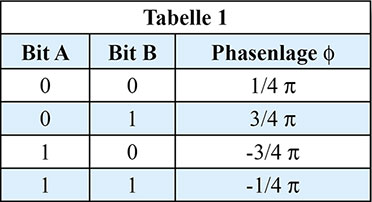

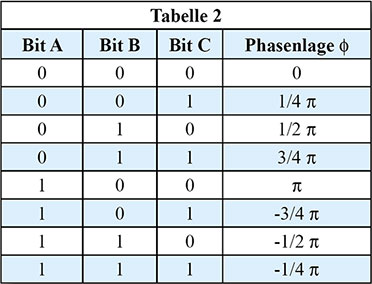

Bemerkenswert ist das Verfahren, welches die höheren Geschwindigkeiten in der Betriebsart EDR generiert. Jeder Bluetooth- Chip – ob mit Version 1 oder 2 – sendet mit einer Million Symbolen pro Sekunde. Bis zur Version 1.2 wurde ausschließlich das GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) zur Codierung der Informa tion in den Funkwellen eingesetzt. In jedem Symbol wird genau ein Bit codiert. Die doppelte oder dreifache Bandbreite wird nicht über eine Steigerung der Symbolrate, also der Tastvorgänge pro Sekunde, erreicht, sondern es werden statt einem gleich zwei oder drei Bits in ein Symbol gepackt. Da die Anmeldeprozedur und die organisatorischen Informationen weiterhin nur in dem GFSK-Verfahren übertragen werden, bleiben die neuen Datenraten zur vorherigen Version kompatibel. Nur wenn beide Gegenstellen erklären, dass sie EDR-kompatibel sind, schalten die Controller in einen Betriebsmodus mit höherer Bandbreite um. Im EDR-Modus wird π/4DQPSK (π/4 Differential Quaternary Phase-Shift Keying) für Übertragungen mit 2 MBit/s und 8DPSK (8 Differential Phase-Shift Keying) für eine Übertragung mit 3 MBit/s eingesetzt. Die Tabelle 1 zeigt, wie zwei Bits in vier verschiedenen Phasenlagen codiert werden, während die Tabelle 2 darstellt, wie drei Bits die acht verschiedenen Phasenlagen des Sig-nals codieren. Da eine Phasendifferenz von 45 Grad selbst bei kleinen Störungen zu Decodierfehlern führt, ist die Betriebsart 2 MBit/s robuster gegenüber Störungen als der Modus bei 3 MBit/s.Der

Funk-Controller schaltet ab einem gewissen Störpegel automatisch auf

die langsamere Betriebsart um. Ein Überblick über die verschiedenen

Datenraten und deren Modulation zeigt Tabelle 3.

Schnelle Aussichten

Das Ende der Fahnenstange ist damit noch lange nicht erreicht. In zwei Jahren soll Bluetooth auf das Ultrawideband (UWB) als Übertragungsstandard wechseln. Die erste Spezifikation soll 2007 fertig gestellt sein, erste Prototypen erwartet man für das dritte Quartal 2007. Diese Variante steigert die Geschwindigkeit von 3 auf 480 MBit/s. Damit werden drahtlose Festplatten als zentrale Datenspeicher interessant.Was kannst du?

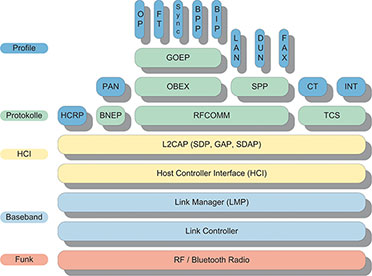

Ein Profil ist in der Sprache von Bluetooth so etwas wie eine Fähigkeit zum Lösen einer bestimmten Aufgabe. Damit zwei Geräte miteinander kommunizieren, müssen sie die Geräteart (z. B. Drucker, Kopfhörer, …) und das Übertragungsprotokoll kennen; dies wird zusammenfassend als Profil bezeichnet. Auch die Rollen innerhalb eines Profils müssen zusammenpassen. Ein Mobiltelefon mit dem Profil BPP (Basic Printing Profil) kann mit der eingebauten Kamera aufgenommene Fotos versenden, während ein Drucker mit diesem Profil solche Fotos empfängt und ausdruckt. Ein Kopfhörer wird nicht mit einem Drucker kommunizieren können, ebenso wenig wie eine Maus mit einem ISDN-Adapter. Meldet sich ein Bluetooth-Gerät bei einem anderen an, tauschen beide Geräte Informationen darüber aus, welche Profile sie beherrschen. In der Tabelle 4 sind einige Profile aufgelistet.Die

Firmware eines Bluetooth-Gerätes legt fest, welche Profile es

beherrscht. Bei einem Bluetooth-Adapter an einem PC hingegen sorgt

dessen Treiber für die Profilvielfalt. In der Bluetooth- Sprache wird

der Treiber für den PC auch Bluetooth-Stack genannt.

Architektur

|

| Bild 2: Anwendungsprofile und der Weg zur Hardware |

Bluetooth für ELV-Geräte

Für eigene Anwendungen mit Bluetooth ist das Profil SPP (Serial Port Profile) von Interesse. Dieses Profil macht eine serielle Verbindung drahtlos. Fast alle Bluetooth- Erweiterungen für den PC unterstützen dieses Profil; oft bringen die Sticks gleich mehrere virtuelle COM-Ports mit. Die Gegenstelle nimmt serielle Signale mit TTL-Pegel entgegen und setzt diese auf Bluetooth um. Steuersignale werden meist nicht ausgewertet, auch entstehen natürlich viel größere Latenzzeiten, als wenn eine direkte Kabelverbindung besteht. Idealerweise lässt sich der Seriell-Bluetooth-Umsetzer auch gleich direkt drahtlos konfigurieren. Der Vorteil: Auf dem PC wird eine ganz normale serielle Schnittstelle simuliert, damit laufen bestehende Programme ohne spezielle Anpassung. Allerdings bietet der Bluetooth-Treiber oft serielle Schnittstellen größer als COM9, also z. B. COM18 oder ähnlich, an. Leider trifft man immer wieder auf schlampig programmierte Software, welche nur zu den COM-Schnittstellen 1 bis 9 verbinden kann. Die drahtlose Verbindung zwischen dem Seriell-Bluetooth-Umsetzer und dem PC ist dabei sogar verschlüsselt und erfordert eine PIN zur Authentifizierung. Im weiteren Verlauf der Artikelserie über Bluetooth stellen wir einen solchen Adapter zum Selbstbau vor. Dieser Umbau ist insbesondere lohnenswert für Geräte, welche nicht unmittelbar in der Nähe zu einem PC betrieben werden, wie z. B. dem ELV-Akku-Ladegerät ALC 8500 Expert und ähnlichen. Praktische Umbauanleitungen für einige Geräte von ELV und Tipps zur Programmierung runden die Artikelserie ab.Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Bluetooth – Grundlagen, Techniken und Aussichten

- 1 x Journalbericht

| Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: