Türklingel-Multiplexer TKM 1

Aus ELVjournal

02/2006

0 Kommentare

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 6–8 VAC oder 6–12 VDC |

| Stromaufnahme (Leerlauf) | 8 m A |

| Mit vier Tastereinheiten | 65 mA |

| Schaltausgänge | potentialfrei max. 40 V/1 A |

| Max. Kabellänge | bis 50 m (je nach Leitungsquerschnitt) |

| Abmessungen Basisplatine | 72 x 47 mm |

| Abmessungen Tasterplatine | 24 x 8 mm |

Der

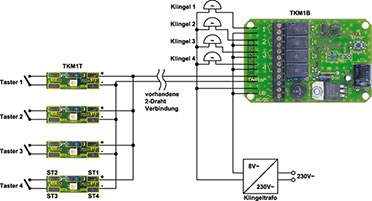

Türklingel-Multiplexer erweitert eine vorhandene Hausklingelanlage in

2-Draht-Technik, die in der Regel nur mit einem Taster ausgestattet ist,

auf bis zu vier „Klingelkanäle“, ohne dass zusätzliche Leitungen

verlegt werden müssen. Jedem Taster steht ein separater Relaisausgang

zur Verfügung, mit dem z. B. ein Gong oder Summer geschaltet werden

kann. Zusätzlich wird jede Tastereinheit mit einer LED beleuchtet, und

es ist eine Sturm-Klingelsperre verfügbar.Aus eins mach vier

Anlässe,

eine vorhandene einfache Klingelanlage zu erweitern, gibt es viele. Der

wohl typischste Fall ist der der Wohngemeinschaft (WG), aber auch in

Familien, die mit mehreren Generationen in einem Haus wohnen, ist solch

ein Wunsch immer wieder da. Spätestens dann, wenn der Besuch des

Nachwuchses öfter klingelt, wird wohl der Wunsch nach einer eigenen

Klingel für diesen laut. Derartige Szenarien gibt es viele, auch etwa im

beruflichen Bereich, wenn z. B. eine Gemeinschaftspraxis in ein zuvor

als Einfamilienhaus genutztes Objekt zieht, Werkstatt/Laden/Büro sich

mit im Haus befinden usw. Statt nun eine Vielzahl neuer Leitungen zu

legen oder zu einer teuren Fertiganlage zu greifen, kann man eine

vorhandene 2-Draht-Anlage auch mehrfach nutzen. Die Lösung heißt

„Multiplex-Betrieb“ – durch eine Art „Codierung“ kann man auf einer

Leitung gezielt mehrere Informationen übertragen, die auch genau nur vom

zugeordneten Empfänger ausgewertet werden. Nach diesem Prinzip arbeitet

unser Türklingel- Multiplexer. Er erweitert eine (vorhandene)

2-Draht-Anlage auf bis zu vier Teilnehmer. Auf der Klingeltaster-Seite

ist dabei lediglich eine kleine Platine nachzurüsten, die in nahezu

jedes Klingeltaster- Gehäuse, zumindest aber in den zugehörigen

UP-Kasten, passt und dazu noch eine angenehm dezente, aber helle

LEDBeleuchtung, z. B. für das Namensschild im Klingeltaster, trägt. Die

Steuerelektronik bietet vier Relais- Schaltausgänge, die Klingeln, Gongs

oder Lichtsignalisationsanlagen aktivieren können. Um auch innen

Verkabelungsaufwand sparen zu können (schließlich wird man nicht immer

mehrere verschiedene Türgongs o. Ä. gleichzeitig im Flur montieren

wollen), bietet sich hier die Anbindung eines FS20-Funksenders, z. B.

des FS20 S4A, an, der wiederum den beliebig im Sendebereich

platzierbaren Signalgeber FS20 SIG aktiviert. Den kann der Junior dann

mit seinem Lieblings-MP3-File laden und wird in seinem Reich diskret

„angeklingelt“. Der erwähnte Funksender bereitet keinerlei

Anpassungsprobleme, da er über eine eigene Spannungsversorgung per

Batterie verfügt. Die Steuerung ist in der Nähe des vorhandenen Türgongs

bzw. des Klingeltrafos installierbar und kann auch durch Letzteren mit

Spannung versorgt werden. Sie bietet außerdem, auswählbar über einen

Jumper, die Option einer „Sturmklingelsperre“: Zwischen zwei

Tasterbetätigungen müssen min. 5 Sekunden vergangen sein, wodurch ein

„Dauerklingeln“ verhindert wird.Schaltung

|

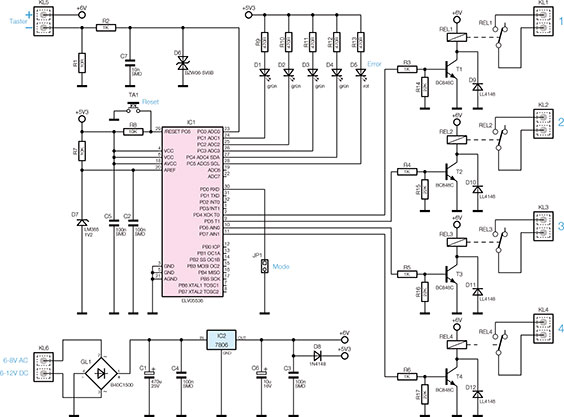

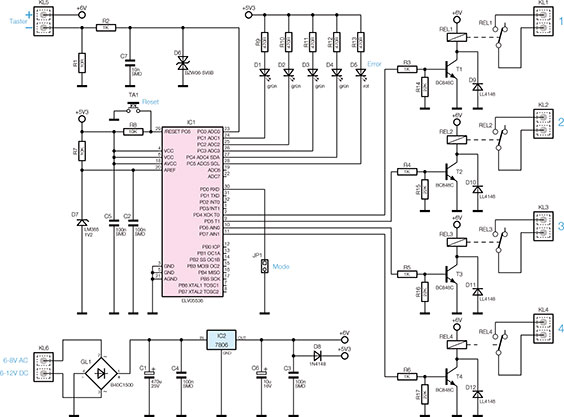

| Bild 2: Schaltbild der Basisplatine |

|

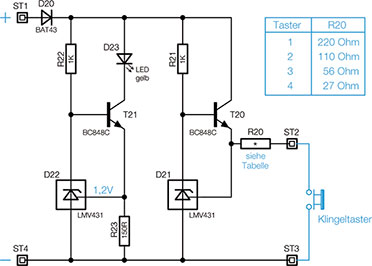

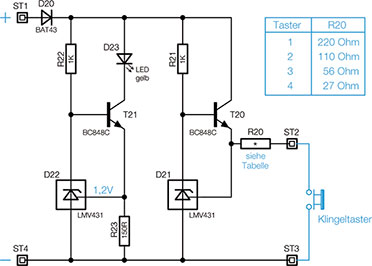

| Bild 1: Schaltbild der Tasterplatine |

|

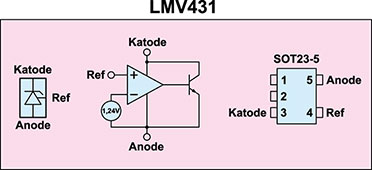

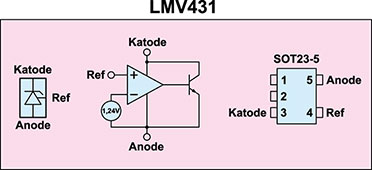

| Bild 3: Das Blockschaltbild der LMV431 |

Nachbau

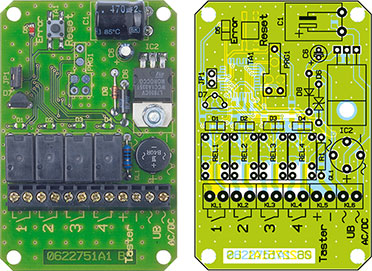

Die

Platinen werden bereits mit SMDBauteilen bestückt geliefert, so dass

nur die bedrahteten Bauteile bestückt werden müssen und der mitunter

mühsame Umgang mit den kleinen SMD-Bauteilen somit entfällt. Hier ist

lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf

Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw.

notwendig. Wir beginnen zunächst mit der Basisplatine. Die Bestückung

der bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand der

Stückliste und des Bestückungsplans. Die Bauteilanschlüsse werden

entsprechend dem Rastermaß abgewinkelt und durch die im Bestückungsdruck

vorgegebenen Bohrungen geführt. Nach dem Verlöten der Anschlüsse auf

der Platinenunterseite (Lötseite) werden überstehende Drahtenden mit

einem Seitenschneider sauber abgeschnitten, ohne die Lötstelle selbst

dabei zu beschädigen. Beim Einsetzen der beiden Elkos sowie der Dioden,

mit Ausnahme der Diode D 6, ist auf die richtige Einbaulage bzw. die

richtige Polung zu achten. Die Elkos sind dabei in der Regel am

Minus-Anschluss und die Katode der Dioden durch eine Strichmarkierung

gekennzeichnet. Die Einbaulage von D 7 ergibt sich durch den

Bestückungsaufdruck. Eine gute Hilfestellung gibt hier auch das

Platinenfoto. Der Kondensator C 1 und der Spannungsregler IC 2 werden

liegend montiert, wobei IC 2 mit einer Schraube M3 x 8 mm, Fächerscheibe

und Mutter M 3 auf der Platine befestigt wird. Die Anschlussbeine sind

zuvor im Abstand von 2 mm zum IC-Gehäuse um 90° abzuwinkeln. Als

Nächstes werden die mechanischen Bauteile (Relais und Klemmleisten)

bestückt und verlötet. Für den optionalen Gehäuseeinbau steht ein

unbearbeitetes Gehäuse zur Verfügung, in das noch die Bohrungen für die

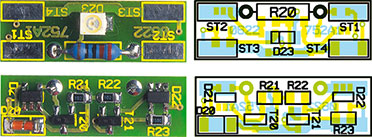

Kabelzuleitungen eingebracht werden müssen. Bei der Tasterplatine ist

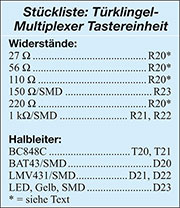

lediglich der Widerstand R 20 zu bestücken, dessen Wert der Tabelle im

Schaltbild entnommen wird.Installation

|

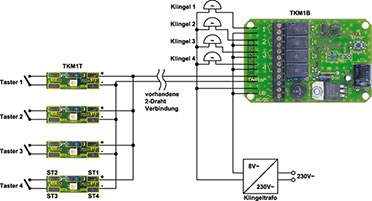

| Bild 4: Anschlussplan für eine komplette Installation |

|

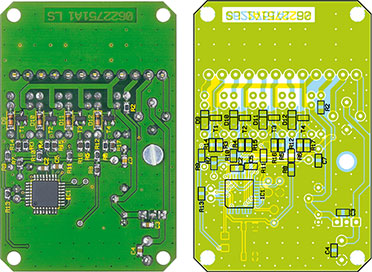

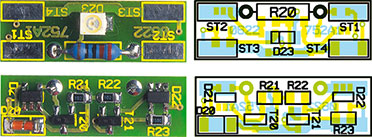

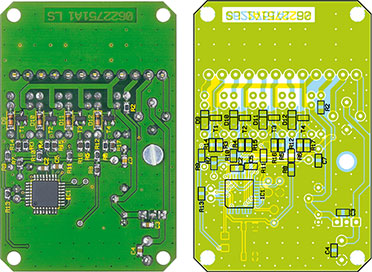

| Ansicht

der fertig bestückten Basisplatine des Türklingel-Multiplexers mit

zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von

der Lötseite |

|

| Ansicht

der fertig bestückten Tasterplatine des Türklingel-Multiplexers mit

zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von

der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Türklingel-Multiplexer TKM 1

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)