Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Echo-Schaltung DE 100

Aus ELVjournal 04/2006

2 Kommentare

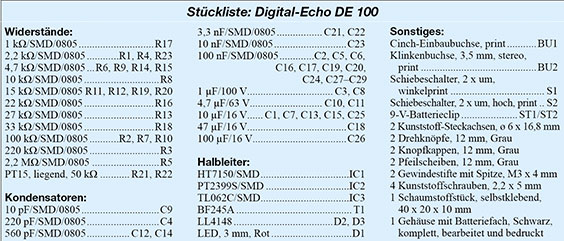

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 1 | 0,5 | OK | 4/2006 |

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 9-V-Blockbatterie |

| Stromaufnahme | 25 mA |

| Anschlüsse: | |

| Eingang | Mikrofon 3,5-mm- Klinke |

| Ausgang | Line/Cinch |

| Verzögerungszeit | 40 ms bis 400 ms |

| Sonstiges | Automatische Lautstärkeregelung (ALC) |

| Abmessungen (Gehäuse) | 115 x 64 x 28 mm |

Wohl kein Toneffekt ist in der Audiotechnik so beliebt wie der Echo-Effekt. Durch Einsatz eines digitalen Audio-Prozessors können heute Echo-Effekte in sehr hoher Qualität und mit relativ geringem Aufwand erzeugt werden. Unsere batteriebetriebene Echo-Schaltung arbeitet mit einem solchen Audio-Prozessor und besitzt dazu einen Mikrofoneingang mit einer automatischen Verstärkungsregelung (ALC), die eine optimale Aussteuerung erlaubt bzw. ein Übersteuern verhindert.

Echo für alle Fälle

Kein Fahrgeschäft auf der Kirmeswiese ohne Echo-Effekt in der Soundanlage, keine Diskothek, kein Studio kommt ohne aus, und die beliebten Karaoke-Partys schon gar nicht. Und selbst so manches Spielzeug verfügt über eine Echo-Schaltung … Während noch vor wenigen Jahren einiger Aufwand getrieben werden musste, um diesen Effekt in guter Qualität elektronisch zu erzeugen (ältere Leser werden sich noch an die legendäre Echo-Technik mittels spezieller Mehrkopf-Tonbandmaschinen erinnern), erledigen dies heute schon sehr preiswerte, kleine Audio-Prozessoren, die Preis und Herstellungsaufwand deutlich sen ken und ein solches Effektgerät auch im Selbstbau für jedermann zugänglich machen. Der in unserer Echo-Schaltung eingesetzte Audio-Prozessor PT 2399 sticht durch die sehr guten technischen Daten, vor allem den sehr guten Signal-Rausch-Abstand von 90 dB, hervor, und mit ihm kann preisgünstig mit relativ geringem Schaltungsaufwand eine qualitativ hochwertige Echo-Schaltung realisiert werden. |

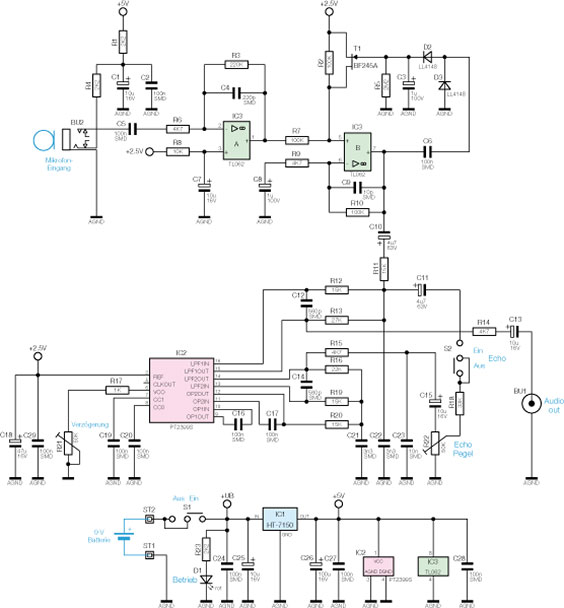

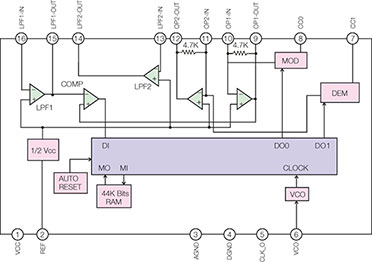

| Bild 2: Das Blockschaltbild des PT 2399 |

|

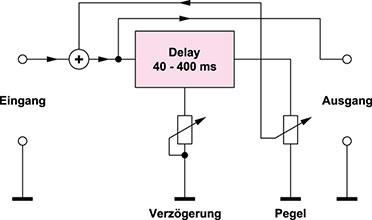

| Bild 3: So entsteht das Echo |

Ein

Echo entsteht dann, wenn das verzögerte Signal wieder mit dem

Eingangssignal gemischt wird (siehe Abbildung 3). Die „Stärke“ des Echos

lässt sich mit dem Poti „Echo-Pegel“ (R 22) einstellen. Die

Rückkopplung zum Eingang kann mit dem Schalter S 2 (Echo Ein/Aus)

komplett unterbrochen werden, ohne dabei die Stellung von R 22 verändern

zu müssen. Die weitere Außenbeschaltung (Widerstände und Kondensatoren)

von IC 2 sind externe Komponenten der integrierten Operationsverstärker

von IC 2, mit denen z. B. auch die Grenzfrequenz des Tiefpassfilters

(LPF-OUT) festgelegt wird. Dieses Tiefpassfilter am Ausgang des

A/D-Wandlers ist notwendig, um Anteile der Taktfrequenz des VCO zu

unterdrücken. Über R 14 und C 13 gelangt das NFSignal schließlich zur

Ausgangsbuchse BU 1. Für die Spannungsversorgung der Schaltung kommt

eine 9-V-Batterie zum Einsatz, die über ST 2 (+) und ST 1 (–)

angeschlossen wird. Der Spannungsregler IC 1 erzeugt eine für IC 2

notwendige stabile Spannung von 5 V.

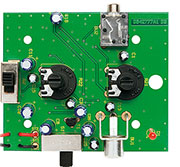

Nachbau

Die Platine wird bereits mit SMD-Bauteilen bestückt geliefert, so dass nur die bedrahteten Bauteile bestückt werden müssen, so entfällt der mitunter mühsame Umgang mit den kleinen SMD-Bauteilen. Hier ist lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw. notwendig. Die Bestückung der bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand der Stückliste und des Bestückungsplans. Die Bauteilanschlüsse werden entsprechend dem jeweiligen Rastermaß abgewinkelt und durch die im Bestückungsdruck vorgegebenen Bohrungen geführt. Nach dem Verlöten der Anschlüsse auf der Platinenunterseite (Lötseite) werden überstehende Drahtenden mit einem Seitenschneider sauber abgeschnitten, ohne die Lötstelle selbst dabei zu beschädigen. Beim Einsetzen der Elkos ist unbedingt auf die richtige Einbaulage bzw. die richtige Polung zu achten, wobei in der Regel der Minus-Anschluss am Elko gekennzeichnet ist. Die Einbauhöhe der Leuchtdiode D 1 (gemessen zwischen LED-Oberkante und Platine) muss genau 18 mm betragen. Die Polung der LED ist durch den etwas längeren Anoden-Anschlussdraht (+/Anode) erkennbar.Als

nächstes werden die Buchsen, Schalter und die beiden Potis bestückt und

verlötet. Die Potis werden mit Steckachsen versehen, auf die dann

später bei geschlossenem Gehäuse die Drehknöpfe aufsteckt werden. Zum

Schluss ist noch das Anschlusskabel für die Batterie anzulöten. Das

Kabel wird, wie im Platinenfoto zu erkennen, durch die Bohrungen in der

Platine gefädelt, wobei die rote Zuleitung mit dem Anschluss „+“ und die

schwarze Leitung mit dem Anschluss „–“ verlötet wird. Nachdem die

Platine so weit aufgebaut ist, erfolgt nach einer sorgfältigen

Endkontrolle auf Bestückungs- und Lötfehler der Einbau in das Gehäuse.

Hierzu wird die Platine zunächst mit vier Kunststoffschrauben 2,2 x 5 mm

im Gehäuseunterteil befestigt. Nachdem man das Gehäuseoberteil mit dem

Gehäuseunterteil verschraubt hat, sind die Drehknöpfe mit Pfeilscheibe

und Kappe zu versehen, lagerichtig (Pfeil muss mit Skala

korrespondieren) auf die Steckachsen aufzustecken und seitlich jeweils

mit der zugehörigen Madenschraube zu fixieren. Damit die Batterie später

spielfrei im Gehäuse liegt, wird in das Batteriefach ein Stück

Schaumstoff geklebt.

Inbetriebnahme und Bedienung

|

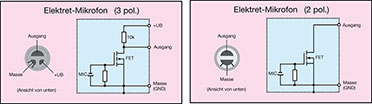

| Bild 4: Anschlussbelegung von 2- und 3-poligen Elektret-Mikrofonen |

|

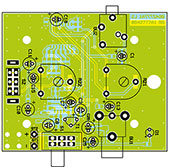

| Ansicht der fertig bestückten Platine des DE 100 mit zugehörigem Bestückungsplan, die oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Echo-Schaltung DE 100

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Foren |

Kommentare:

01.09.2014 schrieb Ulrich Jäggi:

„Möchte gerne diesen Beitrag lesen Echo-Schaltung DE 100 Danke”

„Möchte gerne diesen Beitrag lesen Echo-Schaltung DE 100 Danke”

Hinterlassen Sie einen Kommentar: