Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Hausschaltsystem HS485 Lux-Sensor HS485 LX1

Aus ELVjournal 04/2006

0 Kommentare

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 2 | 3 | ja | 6/05 |

Inhalt des Fachbeitrags

Technische Daten

| Messbereich | 0–200.000 Lux |

| Einstellbare Schaltschwellen | 4 (mit Konfigurationssoftware und PC-Interface) |

| Speicherbare Aktor-Adressen | 64 |

| Kommunikation | RS485-Bus, max. 127 Module pro Bus |

| Spannungsversorgung | 10–30 VDC |

| Stromaufnahme | max. 10 mA |

| Abmessungen (B x H x T) | 65 x 136 x 45 mm |

Das programmierbare Haussteuersystem HS485 mit seinen per Datenbus vernetzbaren Komponenten wird mit dem HS485 LX1 um einen Helligkeitssensor erweitert, der es ermöglicht, Aktoren des Systems in Abhängigkeit von der Helligkeit zu steuern.

Intelligent steuern

Das Haussteuersystem HS485 basiert auf per RS485-Bus vernetzbaren Modulen für die Hutschienen-Installation in Unterverteilungen. Über diese Module kann die gesamte Gebäudeelektrik intelligent gesteuert werden. Die einzelnen Module sind sowohl vor Ort als auch über das System-Interface HS485 PCI von einem PC aus programmierbar und durch ihre Adressierung und individuelle Konfiguration sehr flexibel einsetzbar. Natürlich gehören zu einem solchen Haussteuersystem Sensoren, die bestimmte Umwelteinflüsse erfassen und Reaktionen bei den System-Aktoren auslösen können. Einer der wichtigsten Sensoren ist der klassische Dämmerungsschalter. Diesen haben wir in Form des neuen Lux-Sensors HS485 LX1 zu einem intelligenten Steuerungsorgan fortentwickelt, das mehrere programmierbare Aufgaben innerhalb des Systems erfüllen kann. Global gesehen, kann der HS485 LX1 zunächst „einfach“ beliebige Aktoren des Systems in Abhängigkeit von der gemessenen Helligkeit schalten. Ab hier beginnen aber bereits die Besonderheiten des intelligenten Sensors!Zunächst

können insgesamt bis zu 64 verschiedene Aktoren auf 4 verschiedenen Ka

nälen geschaltet werden. Vier Kanäle be deutet in diesem Fall, dass der

Lux-Sensor über vier einstellbare Schaltschwellen verfügt, die

unabhängig voneinander konfigurierbar sind. Somit können z. B. bei der

Außenbeleuchtung bei zunehmender Dunkelheit nach und nach Gruppen von

Leuchten zugeschaltet werden. Weiterhin wäre es denkbar, dass mit einem

Kanal die Beleuchtung bei Dunkelheit eingeschaltet wird, ein weiterer

Kanal bei starker Sonneneinstrahlung zur Klimatisierung die Rollläden

schließt und einer bei einsetzender Dämmerung die Markise einfährt …

Hinzu kommt, dass der Sensor zusätzlich in seinem Schaltverhalten

programmierbar ist, etwa, um unnötige Schaltvorgänge durch kurz

auftretende Helligkeit (z. B. durch vorbeifahrende Autos) oder

kurzzeitige Wettererscheinungen zu vermeiden. Diese erweiterten

Konfigurationsmöglichkeiten sind bequem und übersichtlich über die

Konfigurationssoftware des PC-Interfaces HS485 PCI zugänglich.

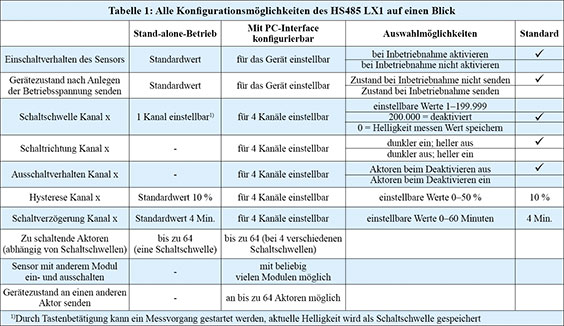

Konfiguration

Da die Konfiguration des Lux-Sensors mit einem Computer und dem PC-Interface, wie gesagt, einfach und bequem vorzunehmen ist, der Lux-Sensor aber auch in seinen Grundfunktionen bereits ohne PCInterface nutzbar ist, werden wir die beiden unterschiedlichen Konfigurationsarten im Folgenden einzeln betrachten. Tabelle 1 gibt eine komplette Übersicht über die jeweiligen Möglichkeiten.Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand sind die Schaltschwellen aller Kanäle deaktiviert, es werden also keine Schaltbefehle in Abhängigkeit von der Helligkeit gesendet.Konfiguration ohne PC-Interface

Auch beim Betrieb ohne PC-Interface sind bereits entsprechend der Philosophie des HS485-Systems die Grundfunktionen des HS485 LX1 nutz- und konfigurierbar. Zwar steht hier lediglich ein Kanal zur Verfügung, es ist also nur eine Schaltschwelle einstellbar, mit der aber dennoch die gesamte Anzahl von bis zu 64 Aktoren angesteuert werden kann.Zuordnung von Aktoren

Um dem Lux-Sensor die Aktoren zuzuordnen, die er schalten soll, sind die gewünschten Aktoren in den Lernmodus zu bringen, wie es in deren jeweiliger Bedienungsanleitung beschrieben ist. Betätigt man nun den Taster am Lux- Sensor, so werden die so aktivierten, d. h. eine Adresszuweisung erwartenden Aktoren dem Lux-Sensor zugeordnet. Man kann die Zuordnung unmittelbar überprüfen, indem man den Taster am Lux-Sensor betätigt, der Aktor muss nun entsprechend seiner Konfiguration auf die Tastendrücke reagieren.Einstellung der Schaltschwelle

Das Einstellen der Schaltschwelle erfolgt durch die Messung der aktuellen Helligkeit über den Sensor, die dann als Schaltschwelle gespeichert wird. Man muss also dafür sorgen, dass in der Umgebung die Helligkeit herrscht, bei der geschaltet werden soll. Das heißt z. B., wenn der Lux-Sensor als Dämmerungsschalter verwendet werden soll, muss man in diesem Falle abwarten, bis es so dunkel geworden ist, wie man es wünscht. Ist die gewünschte Helligkeit erreicht, hält man die Taste des Lux-Sensors für 10 Sekunden gedrückt – die LED am Sensor beginnt schnell zu blinken. Wird nun die Taste losgelassen, blinkt die LED langsamer. Ab diesem Moment läuft eine Wartezeit von 60 Sekunden ab. In dieser Zeit ist der Deckel des Gerätes zu schließen. Nach Ablauf der 60 Sekunden führt der Lux-Sensor eine Messung durch und speichert die zu diesem Zeitpunkt gemessene Helligkeit als Schaltschwelle. Von diesem Moment an sendet der HS485 LX1 helligkeitsabhängige Schaltbefehle unmittelbar, nachdem das entsprechende Ereignis, hier also das Unter- bzw. Überschreiten des eingestellten Helligkeitswertes, aufgetreten ist, an alle adressierten Aktoren.Konfiguration mit PC-Interface

|

| Bild 1: Konfigurationsbeispiel in der mit dem PCInterface gelieferten Konfigurationssoftware |

Einschaltverhalten des Sensors:

Hier kann man einstellen, ob der Sensor beim Einschalten der Betriebsspannung unmittelbar aktiv sein soll. Diese Funktion sollte in der Software nur auf „Bei Inbetriebnahme deaktivieren“ gesetzt werden, wenn ein Taster zum Ein- und Ausschalten des Sensors vorgesehen ist. Dieser kann wie ein normaler (Fern-) Bedientaster an einem beliebigen, am Bus befindlichen Aktor angeschlossen und dem Lux-Sensor zugewiesen werden (siehe „Lux-Sensor als Aktor zuordnen“). Ist ein solcher Taster vorhanden, ist diese Einstellung entsprechend den eigenen Anforderungen vorzunehmen. So kann man je nach Anwendung sicherstellen, dass der Sensor nach einem Stromausfall seine Funktion sofort wieder aufnimmt oder erst mit dem Taster wieder eingeschaltet werden muss.Gerätezustand nach dem Einschalten senden:

Diese Option legt fest, ob der Lux-Sensor seinen Zustand (aktiviert oder deaktiviert) auch nach dem Einschalten der Betriebsspannung sendet oder nur nach einem Wechsel des Zustands durch den bereits erwähnten Taster. Voraussetzung für das Senden des Zustands ist, dass einem Ziel- Aktor als Eingang der Punkt „Gerätezustand senden“ zugeordnet wird. Diese Einstellung macht jedoch nur Sinn, wenn ein Aktor dazu benutzt wird, den Zustand des Lux-Sensors anzuzeigen. Wird der Einschaltzustand nach dem Anlegen der Betriebsspannung nicht gesendet, kann der zugehörige Aktor den richtigen Zustand des Lux-Sensors erst anzeigen, wenn dieser das nächste Mal mit einem Taster ein- oder ausgeschaltet wurde.Schaltschwelle

Wenn die gemessene Helligkeit den gewählten Wert überschreitet, sendet der Lux- Sensor einen Schaltbefehl über den Bus.Hysterese:

Mit diesem Wert wird eine Schalthysterese erzeugt, damit bei einer Helligkeit, die nahe an der eingestellten Schaltschwelle liegt, kein ständiges Ein- und Ausschalten erfolgt. Die Angabe der Hysterese erfolgt in Prozent. Der Lux-Sensor sendet einen Schaltbefehl, wenn die gemessene Helligkeit die Schaltschwelle abzüglich der Hysterese unterschreitet.Schaltrichtung:

Hiermit legt man fest, ob beim Überschreiten der eingestellten Schaltschwelle ein Ein- oder Ausschaltbefehl gesendet wird. Je nach Einstellung sendet der Lux-Sensor dann beim Unterschreiten der Schaltschwelle abzüglich der Hysterese einen Aus- bzw. einen Einschaltbefehl.Ausschaltverhalten:

Diese Option definiert, ob von diesem Kanal angesteuerte Geräte beim Deaktivieren des Lux-Sensors (mittels des erwähnten Tasters) ein- oder ausgeschaltet werden sollen.Schaltverzögerung:

Der Wert für die Schaltverzögerung gibt an, wie lange die gemessene Helligkeit dauerhaft oberhalb bzw. unterhalb der eingestellten Schaltschwelle liegen muss, bevor der Lux-Sensor einen Schaltbefehl sendet. Steuert man z. B. mit dem Lux- Sensor seine Außenbeleuchtung, so verhindert eine entsprechend hoch eingestellte Schaltverzögerung, dass die Beleuchtung ausgeschaltet wird, wenn der Lux-Sensor kurzzeitig einen hohen Helligkeitswert, z. B. von einem Autoscheinwerfer, misst.Aktor-Zuordnung:

Für jeden Aktor, der vom Lux-Sensor geschaltet werden soll, sind drei Einstellungen zu treffen: welcher Kanal soll die Schaltvorgänge auslösen, welcher Aktor in einem Modul (z. B. Relais 1 oder Relais 2) soll geschaltet werden und die Moduladresse des Aktors (ist auf dem jeweiligen Modul zu finden). Module mit den zu schaltenden Aktoren sollten während der Konfiguration in Betrieb und an den Bus angeschlossen sein, dann sind die Adresse und der Aktor bequem über eine Liste der vorhandenen Geräte in der Software auswählbar.Lux-Sensor als Aktor zuordnen

Der Lux-Sensor selbst kann auch, wie bereits erwähnt, einem anderen Modul als Aktor zugeordnet werden. Dies ist erforderlich, wenn der Lux-Sensor mit einem an diesem Aktor angeschlossenen Taster ein- und ausgeschaltet werden soll. Hierzu wählt man die Adresse des Lux-Sensors als Zieladresse bei einem anderen Modul aus, als Ziel-Aktor kann dann der Eintrag „Gerät Ein/Aus“ gewählt werden. Hat man ein Modul so konfiguriert, dass es den Lux-Sensor aktivieren und deaktivieren kann, so ist eventuell schwierig zu erkennen, in welchem Schalt-Zustand er sich momentan befindet. Beispiel: Der Lux-Sensor soll eine Lampe bei Dunkelheit einschalten. Im Augenblick ist es hell, betätigt man den Taster, der den Lux-Sensor aktiviert bzw. deaktiviert, so kann man die Änderung nicht unmittelbar quittiert sehen. Um dieses Problem zu lösen, sollte man am Lux-Sensor einen Aktor als Ziel auswählen, dem der Eingang „Gerätezustand senden“ zugeordnet wird. Anbieten würde sich in diesem Fall natürlich, sowohl den Taster für das Ein- und Ausschalten des Lux-Sensors als auch eine LED zur Zustandsanzeige des Lux-Sensors an das 4fach-I/O-Modul (HS485 IO4 UP) anzuschließen. Bei Verwendung eines Tasters mit integrierter LED oder einem Sichtfenster für eine integrierte Signalleuchte kann man dann idealerweise direkt am Taster den Zustand des Lux-Sensors kontrollieren.Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

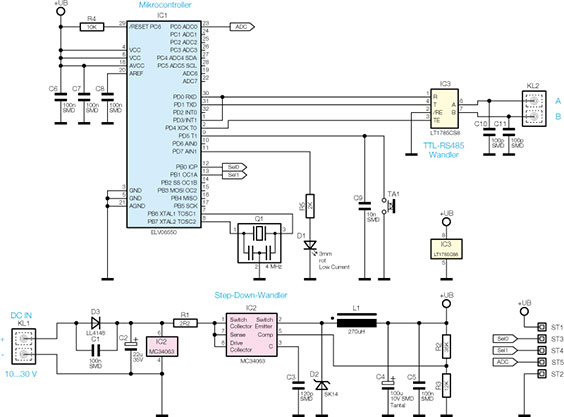

Um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, ist die Taste am Gerät gedrückt zu halten. Nach 10 Sekunden beginnt die LED schnell zu blinken. Die Taste ist für weitere 10 Sekunden gedrückt zu halten, bis die LED dauerhaft leuchtet. Nun lässt man die Taste los, die LED erlischt, und alle Einstellungen sind zurückgesetzt. Im Folgenden wollen wir nun die Schaltung des Lux-Sensors betrachten. |

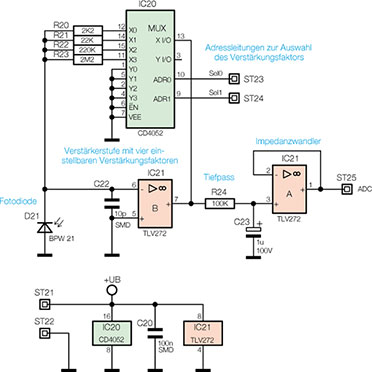

| Bild 3: Schaltbild des Sensorteils |

Dabei

wird der Pin 2 von IC 2 sehr schnell ein- und ausgeschaltet. Der

Kondensator C 3 bestimmt dabei die Schaltfrequenz. In den Puls-Zeiten

fließt Strom über die Spule in den Kondensator C 4. Dieser und die Spule

L 1 nehmen Energie auf. In den Pausen-Zeiten wird der Strom von der

Spule L 1 aufrechterhalten. Der Stromkreis ist dann über die Diode D 2

geschlossen. Die Spannung am Kondensa tor C 4 wird durch den

Spannungsteiler aus R 2 und R 3 geteilt und über Pin 5 von IC 2

gemessen. Der Schaltregler regelt so durch Veränderung des

Puls-Pause-Verhältnisses die Ausgangsspannung. Der Mikrocontroller IC 1

(ATmega168) arbeitet mit einer Taktfrequenz von 4 MHz, die durch den

Keramikschwinger Q 1 stabilisiert wird. Der Mikrocontroller übernimmt in

der Schaltung die Auswertung des Signals der Sensoreinheit, hierzu kann

die Verstärkung der Sensoreinheit über die Anschlüsse Sel0 und Sel1 in 4

Stufen eingestellt werden, und die von der Sensoreinheit gelieferte

Ausgangsspannung wird über den internen A/D-Wandler des Mikrocontrollers

erfasst und ausgewertet. Weiterhin übernimmt der Controller die

Kommunikation über den HS485-Bus, dabei werden die Pegel der seriellen

Schnittstelle des Mikrocontrollers mit IC 3 auf RS485-Pegel umgesetzt.

Neben diesen Aufgaben übernimmt der Controller auch die Auswertung des

Bedientasters TA 1 und die Ansteuerung der Leuchtdiode D 1. Auf der

Sensorplatine befindet sich die Fotodiode D 21, die einen Fotostrom,

proportional zur Helligkeit, erzeugt. Mit dem Operationsverstärker IC 21

B und dem mit dem Vierkanal-Multiplexer (IC 20) ausgewählten

Gegenkopplungswiderstand (R 20 bis R 23) wird der Fotostrom in ein

Spannungssignal umgewandelt, das am Ausgang (Pin 7 von IC 21) über einen

Tiefpass, bestehend aus R 24 und C 23, und einen Impedanzwandler IC 21 A

abgegriffen und zum A/D-Wandler des Mikrocontrollers geführt wird.

Nachbau

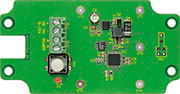

Der Nachbau erfolgt auf zwei Platinen, der 105 x 55 mm großen Grundplatine und der 50 x 44 mm großen Sensorplatine. Die weitaus meisten Bauelemente sind SMD-Bauteile und bereits vorbestückt. So entfällt der mitunter komplizierte Umgang mit diesen Bauelementen. Die Bestückung der restlichen, bedrahteten Bauteile erfolgt anhand des Schaltbildes, des Bestückungsdrucks, der Stückliste und unter Zuhilfenahme der Platinenfotos. Die bereits erfolgte Vorbestückung der SMD-Bauteile ist dennoch, wie üblich, im Rahmen der abschließenden Bestückungskontrolle der gesamten Bestückung auf Bestückungs- und Lötfehler zu kontrollieren.Grundplatine

Auf der Grundplatine ist zunächst Taster TA 1 einzusetzen und dessen Anschlüsse sind an der Unterseite der Platine zu verlöten. Das Bestücken der Anschlussklemmen KL 1 und KL 2 erfordert besondere Sorgfalt: Sie werden zunächst zusammengesteckt und dann in die Platine eingesetzt. Die Kunststoffkörper der Klemmen müssen plan aufliegen und mit den Arretierstiften in die entsprechenden Bohrungen (Verdrehschutz) fassen, bevor ihre Anschlüsse dann mit reichlich Lötzinn von der Unterseite der Platine her zu verlöten sind. Nun folgt die Leuchtdiode D 1, hier ist das polrichtige Einsetzen der Anschlüsse zu beachten: Der längere Anschluss der LED ist die Anode (+). Die Einbauhöhe der LED spielt dabei keine große Rolle, allerdings sollte sie möglichst tief eingesetzt werden, damit sie später nicht die Betätigung des Tasters behindert. Als Letztes wird die 18 mm lange Tastkappe auf den Taster TA 1 gesetzt und durch ein kräftiges Drücken eingerastet.Sensorplatine

Hier ist zunächst die Fotodiode polrichtig entsprechend der Polungs- und Gehäusemarkierung im Bestückungsdruck einzusetzen. Das Gehäuse der Fotodiode muss plan auf der Platine aufliegen, bevor auf der Unterseite die Anschlüsse verlötet und gekürzt werden. Als weiteres Bauteil ist hier der Elko C 23 polrichtig und liegend zu bestücken. Dazu sind dessen Anschlüsse unmittelbar am Kondensatorgehäuse um 90 Grad abzubiegen, bevor sie polrichtig (Minus am Kondensator markiert) durch die entsprechenden Bestückungsbohrungen geführt, auf der Rückseite verlötet und mit einem Seitenschneider gekürzt werden. Zum Abschluss der Bestückungs- und Lötarbeiten sind beide Platinen auf Bestückungsfehler, Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw. zu überprüfen.Montage der Platinen

Danach werden die beiden Platinen mit den fünf Stiftleisten verbunden. Hierzu ist jeweils eine Stiftleiste von der Bestückungsseite durch die Anschlüsse ST 1 bis ST 5 der Grundplatine zu führen und auf der Unterseite zu verlöten. Hierbei ist zu beachten, dass die Abstandhalter aus Kunststoff direkt auf der Platine aufliegen und dass die Stiftleisten senkrecht zur Platine stehen, damit die Sensorplatine später einfach aufgesetzt werden kann. Sind alle Stiftleisten auf der Grundplatine befestigt, wird die Sensorplatine so aufgesetzt, dass die Enden der Stiftleisten aus den Anschlüssen ST 21 bis ST 25 der Sensorplatine herausragen. Die Einbauhöhe der Sensorplatine ergibt sich dabei automatisch durch die Abstandhalter an den Stiftleisten. Jetzt kann die Platine lagerichtig (Anschlussklemmen weisen zur Bohrung im Gehäuse) in das Gehäuseunterteil eingesetzt und mit den vier Schrauben M3 x 5 mm befestigt werden. Nach dem Einbau der Platine wird die Kabeldurchführung in das Gehäuse eingesetzt und von innen mit der Gegenmutter verschraubt. Als Letztes legt man nun die Neopren- Dichtung in die Nut des Gehäuseoberteils ein und kürzt sie auf die richtige Länge. Damit ist der Aufbau abgeschlossen und das Gerät kann an seinem Einsatzort montiert, an den Bus angeschlossen und in Betrieb genommen werden.Montage

Das Gehäuse des Lux-Sensors verfügt über zwei Löcher für Befestigungsschrauben, mit denen das Gerät an eine Wand montiert werden kann. Wenn der Lux-Sensor im Freien oder in feuchten Räumen betrieben wird, sollte er so angebracht werden, dass sich kein Wasser in der Gehäuseöffnung für die Filterscheibe sammeln kann (richtige Einbaulage: Filterscheibe vorn, parallel zur Wand, Anschlussleitung zeigt nach unten). Nachdem der HS485 LX1 am Montageort befestigt wurde, können die Leitungen für die Betriebsspannung und die Busleitungen nach Durchführen durch die Kabelverschraubung und Fixieren durch Festschrauben der Hutmutter an die Klemmen KL 1/2 angeschlossen werden. Nach dem Anlegen der Betriebsspannung blinkt die LED für etwa 5 Sekunden. Danach ist das Gerät betriebsbereit. Wenn die Konfiguration mit dem PCInterface vorgenommen wird, kann jetzt bereits der Gehäusedeckel aufgesetzt und verschraubt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Filterscheibe über dem Sensor platziert wird und nicht versehentlich der Deckel falsch herum montiert wird. Ist kein PC-Interface vorhanden, ist vor dem Schließen des Deckels die Konfiguration, wie im Abschnitt „Konfiguration ohne PC-Interface“ beschrieben, durchzuführen.Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Hausschaltsystem HS485 Lux-Sensor HS485 LX1

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: