Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Funk-Energiemonitor mit Datenlogger EM 1010 PC Teil 1/3

|  |  |  |

| 2 | 1,5 | OK | 3/06 |

Inhalt des Fachbeitrags

Technische Daten

| Anzahl der Anzeigeebenen | 2 |

| Anzahl der externen Sensoren | max. 12 |

| Sensoren EM 1000-S/IR: | 4 |

| Sensoren EM 1000-GZ | 4 |

| Sensoren EM 1000-EM/DCM/HSM | 4 |

| Übertragungsintervall der Sensoren | 5 Minuten |

| Empfangsfrequenz | 868,35 MHz |

| Reichweite im Freifeld | bis zu 100 m |

| Mehrverbrauchsalarm | für alle Sensoren getrennt aktivierbar |

| Wertebereich Mehrverbrauchsalarm | 1 W – 4000 W (EM 1000-EM/DCM/ HSM) 10 W – 40 kW (EM 1000-S/IR) |

| Kostenfaktor | für alle Sensoren getrennt einstellbar |

| Kostenfaktor-Wertebereich | 0,0001 €/kWh bis 0,9999 €/kWh |

| Zählerkonstante | für alle EM 1000-S/IR getrennt einstellbar |

| Zählerkonstante-Wertebereich | 1,0 U/kWh bis 6000 U/kWh |

| Spannungsversorgung | 3 x LR6/AA – Mignon |

| Umgebungstemperaturbereich | 0 °C bis 50 °C |

| Display-Abmessungen (B x H) | 56 x 40,5 mm |

| Montageart | Aufstellfuß oder Wandmontage |

| Gehäuse-Abmessungen (B x H x T) | 104 x 145 x 55 mm (mit Fuß), 104 x 128 x 33 mm (ohne Fuß) |

Der EM 1010 PC ist ein komfortables Anzeigegerät zum ELV-Funk-Energie-Messsystem. Der Energiemonitor zeigt neben den übermittelten Messwerten wie Energieverbrauch, Momentanleistung, Spitzenleistung, Gasverbrauchsmenge auch die zugehörigen Kosten an und führt intern bereits verschiedene Auswertungen durch. So lassen sich z. B. Durchschnittsverbräuche darstellen und auch Verbrauchs- und Kostenvorhersagen abrufen. Die Messwerte werden intern gespeichert und können für weitere Auswertungen am PC ausgelesen werden.

Allgemeines

Das gesamte ELV-Energie-Messsystem dient zur Erfassung und Anzeige verschiedener Energie-Verbrauchsdaten im Haus. Für den Bereich der elektrischen Energie stehen verschiedene Sensoren zur Verfügung. So erfasst der Stromzählersensor den Gesamt-Energieverbrauch des Hauses direkt am Energiezähler in der Hausverteilung. Zur Messung des Verbrauchs einzelner Geräte stehen mobile Energiemessstellen im Stecker-Steckdosen-Gehäuse zur Verfügung. Sollen bestimmte „Stränge“ einer Hausinstallation erfasst werden, so kann dies mit einer Energiemessstelle im Hutschienengehäuse erfolgen. Besonders für Solaranlagen-Besitzer ist die Energiemessstelle für Gleichstromanlagen bis 1000 V interessant. Um die Energieverbrauchserfassung für Privathaushalte abzurunden, besteht die Möglichkeit, den Gasverbrauch über eine Gaszähler-Messstelle zu erfassen.Energie sparen! – Aber wie?

Um Maßnahmen zur Energieeinsparung zu treffen, ist eine vorherige Analyse des aktuellen Energieverbrauches unumgänglich. Wichtig ist hier neben den reinen Verbrauchsdaten auch der zeitliche Verlauf des Verbrauches. Somit ist es zunächst wichtig, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Sinnvollerweise erfolgt dies direkt am Hauptstromzähler. Beobachtet man den Verbrauch Stunde für Stunde über einen Tag, kann man z. B. über die Differenz zwischen den Tagwerten und den Nachtwerten Rückschlüsse auf „stille“ Verbraucher ziehen, die ständig und oft unbemerkt arbeiten. In den Nachtwerten findet man dann z. B. den Kühlschrank, den Untertisch-Warmwasserspeicher, die Umwälzpumpe der Heizung, die Telefonanlage usw. als „stille“ Verbraucher wieder. Und diese Verbraucher sind es meist, die für den Löwenanteil der Stromkosten verantwortlich sind, und bei diesen Verbrauchern findet man auch das größte Einsparpotential. Welcher Verbraucher konkret mit welchem Anteil „zuschlägt“, lässt sich dann mit einer mobilen Messstelle leicht ermitteln. Erfasst man hier z. B. nächteweise wechselnd den Verbrauch verschiedener Verbraucher (Kühlschrank, Telefonanlage etc.), kann über die Vorhersagefunktion des EM 1010 PC gleich eine Hochrechnung auf den Anteil am Gesamt-Energieverbrauch gemacht werden. Damit lässt sich feststellen, welcher Verbraucher den meisten „Strom frisst“, und anhand dieser Daten kann man dann entscheiden, ob sich z. B. die Anschaffung eines sparsameren Kühlschrankes lohnt, ob man den Untertisch- Warmwasserspeicher nachts über eine Zeitschaltuhr ausschaltet usw. Ein Vergleich mit den technischen Daten des Gerätes kann aber beispielsweise auch einen versteckten Defekt entlarven, der sich „nur“ in einem zu hohen Stromverbrauch äußert. Die Möglichkeiten zur Analyse sind mit dem EM 1010 PC sehr vielfältig.Verfügbare Sensoren

Der Energiemonitor EM 1010 PC arbeitet als Anzeigeeinheit mit folgenden Sensoren des ELV-Energie-Messsystems zusammen:

Zählersensor:

- EM 1000-S/IR

- maximal 4 Geräte anschließbar

- Adressbereich: 1…4 • Einsatz: Energiemessung am Hauptzähler, an Nebenzählern für Einliegerwohnungen, als Einspeisezähler einer Solaranlage usw.

Mobiler Energiezähler:

- EM 1000-EM (Stecker- Steckdosen-Einheit)

- maximal 4 Geräte anschließbar • Adressbereich: 5…8

- Einsatz: Energiemessung an „Steckdosen-Verbrauchern“ wie Kühlschrank, TV-Gerät usw.

Stationärer Energiezähler (Hutschienen-Montage):

- EM 1000-HSM

- maximal 4 Geräte anschließbar

- Adressbereich: 5…8

- Einsatz: Energiemessung an einzelnen Strängen der Hausverteilung etc. -

Stationärer Gleichstrom-Energiezähler:

- EM 1000-DCM

- maximal 4 Geräte anschließbar

- Adressbereich: 5…8

- Einsatz: Energiemessung an Gleichstromverbrauchern bis 1000 V, Leistungsmessung an Solarpanels etc.

Gaszähler:

- EM 1000-GZ/GZS

- maximal 4 Geräte anschließbar

- Adressbereich: Volumensensor 1…4

- Gasmengenmessung am Haupt- Gaszähler, an Nebenzählern für Einliegerwohnungen usw.

Für jeden einzelnen Sensor lassen sich unterschiedliche Parameter einstellen. So errechnet der EM 1010 PC beispielsweise über den Parameter „Kostenfaktor“ die aus dem Verbrauch resultierenden Strom- bzw. Gasverbrauchskosten für jeden Sensor getrennt. Der Wert wird in Ct/kWh bzw. in Ct/m³ (für Gassensoren) angegeben. Diese Werte entnimmt man üblicherweise der Strom- und Gasrechnung. Mit der Möglichkeit, jedem einzelnen Sensor einen eigenen Kostenfaktor zuzuordnen, kann z. B. auch direkt der „Ertrag“ einer Solaranlage ermittelt werden. Ist z. B. der Zählersensor 1 am Verbrauchszähler installiert und mit dem Strompreis des Energieversorgers programmiert und der Zählersensor 2 am Einspeisezähler der Solaranlage installiert und mit der Einspeisevergütung für Solarstrom programmiert, lässt sich aus den beiden Kosten-Werten für die Zähler schnell der Reingewinn der Solaranlage ermitteln.

Erfasste und dargestellte Messwerte

Standardmäßig übertragen die Sensoren des ELV-Energie-Messsystems die Daten Energieverbrauch (bzw. Verbrauchsmenge beim Gaszähler) und Spitzenleistung während des letzten Messintervalls (5 Minuten). Die Anzeigeeinheit EM 1010 PC bereitet diese Daten auf und stellt prinzipiell folgende Daten und Messwerte zur Verfügung.Leistung

Die Leistung [P] wird in Kilowatt (kW) bzw. Megawatt (MW) (nur bei Sensoren für elektrische Energie) dargestellt. Folgende Werte können abgerufen werden:

- Wert des letzten Messintervalls (aktueller Wert)

- Spitzenwert des letzten Messintervalls

- Durchschnittswerte der letzten Stunde, des letzten Tages, der letzten Woche, des letzten Monats, des letzten Jahres, seit Reset

- Spitzenwerte der letzten Stunde, des letzten Tages, der letzten Woche, des letzten Monats, seit Reset

Als weiteres Feature ist ein Mehrverbrauchsalarm implementiert. Überschreitet die Leistungsaufnahme des dargestellten Sensors einen vom Benutzer wählbaren Alarmwert, gibt das Gerät einen akustischen Alarm aus. Damit erhält man auf Wunsch auch eine akustische Rückmeldung über aktuelle Verbrauchsspitzen.

Energie/Volumen

Die Energie [W] wird in Kilowattstunden (kWh) bzw. Megawattstunden (MWh) (bei Sensoren für elektrische Energie) dargestellt. Bei Volumenzählern (z. B. beim Gaszähler) erfolgt die Anzeige des verbrauchten Volumens (Menge) [V] in Kubikmeter (m³). Folgende Werte können abgerufen werden:

- Wert des letzten Messintervalls (aktueller Wert)

- summierter Wert der letzten Stunde, des letzten Tages, der letzten Woche, des letzten Monats, des letzten Jahres, seit Reset

- Energieverbrauchsvorhersage

(EVS): Liegen keine (vollständigen) Daten für den angeforderten

Zeitraum vor, so erfolgt eine Hochrechnung auf der Basis der bisherigen

Messwerte. Die Kennzeichnung der Hochrechnung erfolgt durch „forecast“

im Display. Beispiel: Es liegen Daten für 10 Tage vor.

Auf der Basis kann der „Energieverbrauch letzte Woche“ exakt bestimmt werden, „Energie letzter Monat“ wird aber auf Basis der 10 Tage auf 30 Tage (= 1 Monat) hochgerechnet.

Kosten

Die Verbrauchskosten [K] werden in Euro (€) bzw. Kilo-Euro (k€) dargestellt. Diese Verbrauchskosten bestimmt der Energiemonitor aus dem eingegebenen Kostenfaktor und den gemessenen bzw. hochgerechneten Verbrauchsdaten. Folgende Werte können abgerufen werden:

- Wert des letzten Messintervalls (aktueller Wert)

- summierter Wert der letzten Stunde, des letzten Tages, der letzten Woche, des letzten Monats, des letzten Jahres, seit Reset

- Kostenvorhersage (KVS): Wie bei der Ermittlung der Energiedaten für Zeiträume ohne gültigen Datenstamm, erfolgt auch hier eine Hochrechnung auf der Basis der bisherigen Messwerte. Die Kennzeichnung der Hochrechnung erfolgt durch „forecast“ im Display.

Datenlogger

Sollen Analysen und Betrachtungen über längere Zeiträume durchgeführt werden, so ist dies komfortabel nur noch mit einer entsprechenden Auswertung am PC möglich. Hierfür arbeitet der Energiemonitor EM 1010 PC auch als Datenlogger, der neben den gesamten internen Berechnungen auch jeden (!) von den Sensoren empfangenen Messwert intern abspeichert. So können dann Jahresprofile verschiedener Verbraucher ermittelt werden. Interessant ist dies z. B. beim Gasverbrauch, um festzustellen, in welchem Monat, in welcher Woche und an welchem Tag der höchste Gasverbrauch vorlag. Vergleicht man diese Werte dann ggf. noch mit den gleichzeitig aufgezeichneten Wetterdaten einer ELV-Wetterstation, kann man sogar einen Bezug zwischen Gasverbrauch und Außentemperatur herstellen. Trotz all den aufgeführten Features und Funktionen ist die im Folgenden beschriebene Schaltung recht übersichtlich.Nachbau

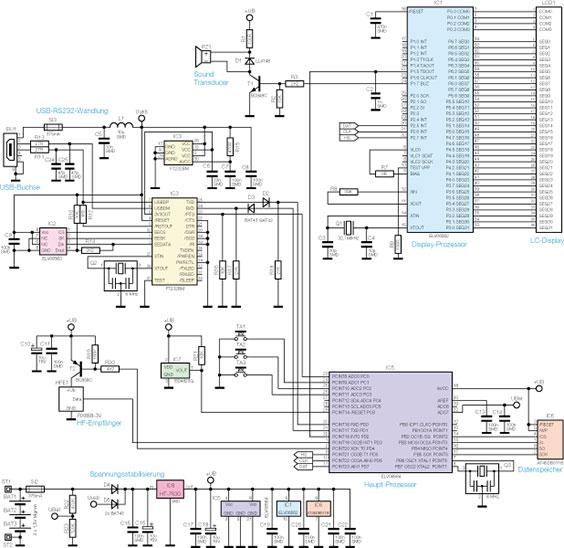

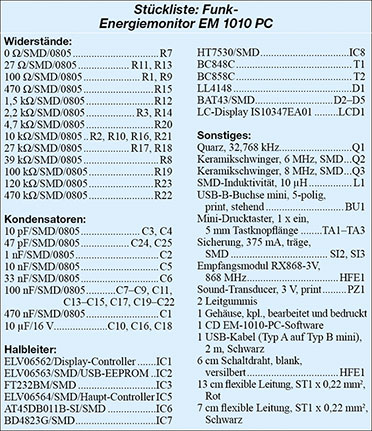

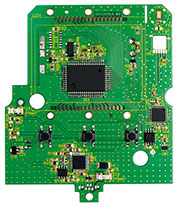

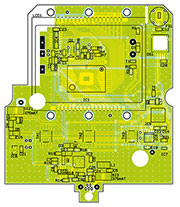

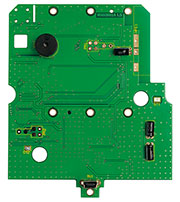

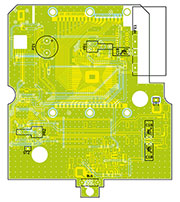

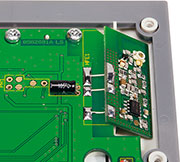

Die gesamte Schaltung des EM 1010 PC ist auf der 88 x 104 mm messenden Platine untergebracht. Der Nachbau der Schaltung beschränkt sich auf die Bestückung der bedrahteten Bauelemente und den Einbau der Platine ins Gehäuse. Alle oberflächenmontierten Bauteile sind bereits auf der Lötseite vorbestückt. Da die Platine auch für andere Gerätevarianten verwendet wird, sind im Bestückungsdruck (sowohl auf der Platine als auch in der Bauanleitung) einige Bauteile eingezeichnet, die nicht bestückt werden bzw. auch nicht SMD-bestückt sind und somit auch nicht im Schaltbild auftauchen (z. B. IC 4 und FS 1). Daher muss man sich beim Nachbau streng an die Stücklistendaten halten. Die jeweiligen Platinenfotos zeigen ggf. hilfreiche Zusatzinformationen in Detailfragen. Die Bestückung der noch verbleibenden bedrahteten Bauelemente erfolgt anhand der Stückliste und des Bestückungsdruckes. Im ersten Schritt werden die Elektrolyt- Kondensatoren unter Beachtung der korrekten Polung eingesetzt und verlötet. Damit es beim Gehäuseeinbau nicht zu Kollisionen kommt, sind diese Kondensatoren, wie gezeichnet, liegend zu montieren. Auch der dann zu montierende Summer (Sound-Transducer) muss polrichtig montiert werden. Das im Gehäuseaufdruck vorhandene Pluszeichen, das auch im Bestückungsdruck dargestellt ist, gibt die korrekte Lage an. |

| Bild 2: Gehäusemontage: Displayscheibe und Tastatur eingesetzt |

|

| Bild 3: Gehäusemontage: Display eingesetzt |

|

| Bild 5: Detailansicht zur Montage des HF-Empfängers |

Test- und Inbetriebnahme

Der Test des Gerätes beschränkt sich auf einen kurzen Funktionstest. Da das Gerät keine Abgleichpunkte besitzt und komplett durch die Taster konfigurierbar ist, entfällt eine separate Inbetriebnahme. Zum Funktionstest sind drei Batterien vom Typ LR6 (Mignon/AA) polrichtig einzulegen. Nach ca. 2 Sekunden erscheint dann der Segmenttest, bei dem alle Segmente des LCDisplays für ca. 2 Sekunden aufleuchten. Hierbei ist zu kontrollieren, ob alle Segmente erscheinen. Anschließend werden die Versionsnummern der geräteinternen Mikrocontroller- Firmware dargestellt – nach ca. 2 Sekunden geht das Gerät dann in den Modus zur Uhrzeiteinstellung. In der obersten Zeile erscheint die Uhrzeit, wobei die Stunden bereits für die Einstellung blinken. Mit der „Power“-Taste werden die Stunden entsprechend hochgezählt. Die Taste „Energy“ schaltet zum nächsten Parameter weiter, wobei auch hier jeweils mit der „Power“-Taste die Einstellung des Wertes erfolgt. Die Zeit und Datumseinstellung erfolgt in folgender Reihenfolge:

- Stunden

- Minuten

- Jahr

- Monat

- Tag

Nach dem Eingeben des Tages wird durch eine weitere Betätigung der „Energy“- Taste der Modus der Uhrzeiteinstellung verlassen und automatisch der Synchronisations- Modus, in dem alle innerhalb der Funkreichweite liegenden Energiemessstellen erfasst werden, aufgerufen. Damit ist das Gerät betriebsbereit. Die detaillierte Beschreibung der Bedienung erfolgt im nächsten Teil des Artikels.

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (7 Seiten)

als PDF (7 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Funk-Energiemonitor mit Datenlogger EM 1010 PC Teil 1/3

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| weitere Fachbeiträge | Foren |