Hausschaltsystem HS485 – Hutschienen-Multi-I/O-Modul IO127 Teil 1/2

Aus ELVjournal

05/2006

0 Kommentare

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 24 VDC |

| Ruhestromaufnahme | 14 mA |

| Max. Stromaufnahme | 150 mA |

| Schaltleistung | 230 V, 16 A |

| Rasterbreite | 72 mm (4 TE) |

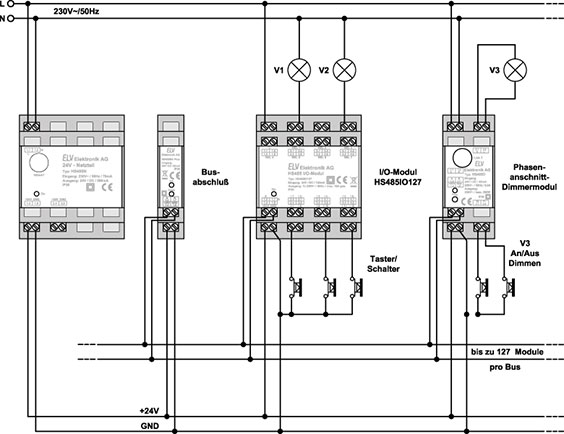

Mit

dem Multi-I/O-Modul steht eine sehr universell einsetzbare Komponente

für das HS485-Hausschaltsystem zur Verfügung. Es verfügt über 12

digitale Eingänge und 7 Relais- Schaltausgänge, die für eine

Gesamtbelastung von bis zu 16 A ausgelegt sind. Die Konfiguration des

vielseitigen Moduls erfolgt über die HS485-Konfigurationssoftware und

das PC-Interface des Systems.Tausendfüßler am HS485-Bus

Bei

einer komplexen Haussteuerung, wie sie das HS485-System inzwischen

darstellt, können an manchen Stellen gar nicht genug Schnittstellen für

Bedienung und Ausgabe zur Verfügung stehen. Mit dem neuen Modul, das

sich selbstverständlich nahtlos in die bisherige Riege der

HS485-Bausteine einreiht, steht ein multifunktionales Modul zur

Verfügung, das genau diesem Wunsch entgegenkommt. Es ist für den Aufbau

auf DIN-Hutschienen geeignet und besitzt 12 digitale Eingänge und 7

Relaisausgänge. Ausgangsseitig können insgesamt bis zu 16 A geschaltet

werden, und dank der gemeinsamen Spannungsquelle auf der Aus gangsseite

wird der installationsseitige Verdrahtungsaufwand minimiert. Alle Aus

gänge sind mit Timer-Funktionen ausgerüstet und vollständig kompatibel

zu den bisherigen Systemkomponenten. Die Eingänge sind galvanisch von

den Ausgängen getrennt. Die Konfigurationssoftware in Verbindung mit dem

HS485-PCI-Modul ermöglicht eine einfache Konfiguration des Moduls.

Ergebnis ist eine kompakte Steuer- und Schaltzentrale, die dank der

Programmierbarkeit die unterschiedlichsten Aufgaben lösen kann.Bedienung und Funktion

Die

Konfiguration des HS485-IO127- Moduls erfolgt vollständig über den PC.

Dazu wird das HS485-PC-Interface mit der Konfigurationssoftware sowie

die Konfigurationsdatei für das HS485-IO127- Modul benötigt. Diese steht

im Internet auf der ELV-Homepage zum Download zur Verfügung. Nach dem

Start der Konfigurationssoftware wird die Verbindung mit den Modulen

hergestellt. Die Konfiguration der Module gestaltet sich sehr einfach,

da es hier nur einen Ein- und einen Ausgangstyp gibt.Für

jeden Eingang ist der Eingangstyp und der Sensortyp einstellbar. Die

möglichen Eingangstypen und ihre Reaktion auf die Änderung des

Eingangszustands sind in Tabelle 1 beschrieben. Tabelle 2 beschreibt die

möglichen Sensortypen und gibt an, bei welchen Ereignissen Nachrichten

gesendet werden. Je nach Kombination von Eingangs- und Sensortyp ergeben

sich unterschiedliche Events (Ereignisse) in den gesendeten

Key-Event-Nachrichten. Die Events, die beim Sensortyp „Taster- Eingang“

gesendet werden, zeigt Tabelle 3. Ist

der Sensortyp „Schalter- Eingang“ gewählt, so verhalten sich die Events

wie in Tabelle 4 beschrieben. Wie man erkennen kann, werden bei einem

Schalter am Eingang des HS485 IO127 immer zwei Key-Event- Nachrichten

gesendet. Die verschiedenen Nachrichten wurden bereits im „ELVjournal“

2/06 be schrieben, deswegen gehen wir hier nicht näher darauf ein. Ausgänge

Für

die Ausgänge können Schaltzeiten im Bereich von 0 bis 65.000 Sekunden

eingestellt werden. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Timer-Modes, die

äquivalent zu denen des HS485 S und HS485 IO4UP sind. Hier stehen

„Treppenhaus“ und „automatisch ausschalten“ zur Auswahl. Will man keinen

Timerbetrieb, so wird „Kein Timer“ gewählt. „Treppenhaus“ bedeutet,

dass bei jedem Schaltbefehl die Zeit neu gestartet wird. „Automatisch

ausschalten“ bedeutet, dass nach Ablauf der Zeit der Aktor abschaltet.

Er kann aber auch durch einen erneuten Schaltbefehl ausgeschaltet

werden. Dies ist z. B. im Keller oder Abstellraum sinnvoll. Jeder

Eingang an jedem beliebigen Modul besitzt ein Bit, das bei jedem

Tastendruck seinen Zustand ändert. Dieses Bit wird mit dem Key-Event an

den programmierten Ausgang übertragen. Das Toggle-Bit sollte für jeden

Ausgang je nach Anwendungsfall individuell gesetzt werden. Ist für den

Ausgang das Toggle-Bit gewählt, so nimmt der Ausgang den Zustand des

übertragenen Bits an. Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn man mit einem

Taster mehrere Aktoren gleichzeitig ein- oder ausschalten möchte. Wird

das Toggle-Bit ausgeschaltet, so wechselt der Ausgang nur seinen Zustand

(z. B. von An nach Aus). Dies ist z. B. in einem Treppenhaus sinnvoll,

bei dem die verschiedenen Taster an unterschiedliche Module

angeschlossen sind.Zuordnung von Ein- und Ausgängen

Zur

Zuordnung von Eingängen zu den Ausgängen an diesem oder einem

beliebigen anderen Ausgang im Bus-System stehen 64 Ziele zur Verfügung.

Soll ein Eingang dieses Moduls programmiert werden, so ist unter

„Ziel-x-Eingang“ der gewünschte Eingang auszuwählen. Die Adresse des

Zielaktors wird unter „Ziel-x- Adresse“ ausgewählt und der zugehörige

Aktor mit „Ziel-x-Aktor“ selektiert.Schaltung

|

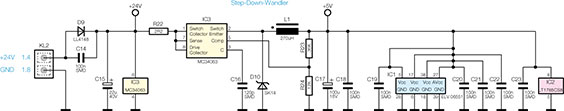

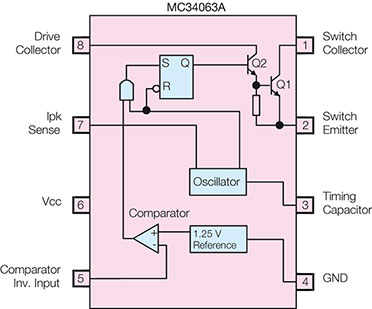

| Bild 1: Der Schaltplan des Step-down-Wandlers |

|

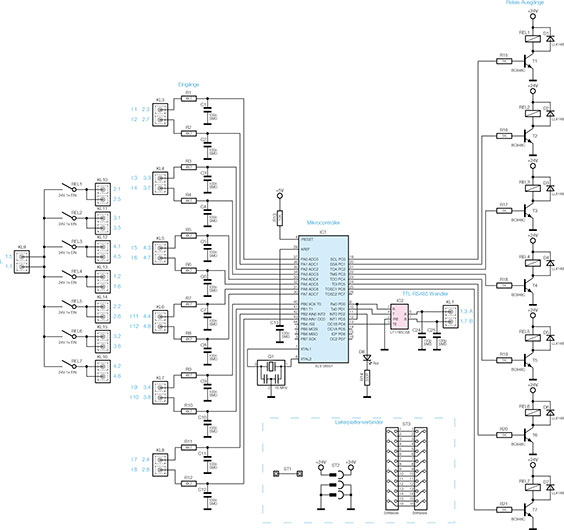

| Bild 2: Schaltplan der Mikrocontroller-Steuerung mit Eingangs- und Leistungsteil |

Die

Schaltung des HS485 IO127 setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der

Stepdown- Wandler (Abbildung 1) erzeugt die nötige 5-V-Betriebsspannung

und der Mikrocontroller samt Peripherie (Abbildung 2) ermöglicht die

Bus-Kommunikation und die Abfrage/Steuerung der Eingänge und Ausgänge

des Moduls. Die 5-V-Spannungsversorgung wird über einen

Step-down-Wandler aus der 24-V-Betriebsspannung erzeugt. Er arbeitet in

einem weiten Spannungsbereich von 10 bis 30 V und liefert einen Strom

von bis zu 100 mA. Die Diode D 9 dient als Schutzdiode und sichert die

Schaltung gegen Verpolung der Versorgungsspannung. Diese wird mit dem

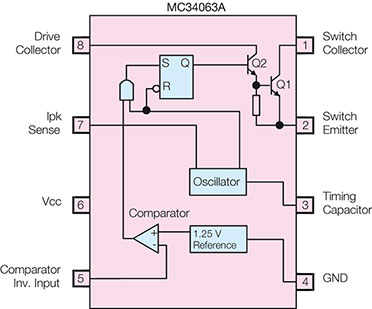

Elko C 15 gepuffert und versorgt den Schaltregler. Als Regler kommt hier

der MC34063A zum Einsatz.

|

| Bild 3: Das Blockschaltbild des MC34063A |

Die

Ausgangsrelais werden über einen Transistor vom Typ BC848C vom

Controller aus angesteuert. Der 1-kΩ-Widerstand am Basis-Eingang

begrenzt den Basis strom. Die Dioden, die den Relais parallel geschaltet

sind, dienen hierbei als Freilaufdioden, um die von den Relaisspulen

aufgenommene Energie beim Abschalten abzuführen. Dies ist notwendig, um

Schäden an der Elektronik zu verhindern, da im Abschaltmoment hohe

Spannungen auftreten können. Alle Relais werden ausgangsseitig über die

Klemme KL 9 mit Phase verbunden. Die geschaltete Spannung ist über

jeweils zwei Klemmen abgreifbar. Der maximale Gesamt-Strom über die

Eingangsklemmen darf 16 A nicht überschreiten, da sonst eine Überlastung

der Leiterbahnen auf der Platine eintritt. Die Verbindung mit dem

RS485-Bus wird über die Klemme KL 1 hergestellt. Dabei muss das Signal

noch über das IC 2 von RS485- in TTL-Pegel umgewandelt werden. Dieses IC

vom Typ LT1785CS8 hat den Vorteil, selbst Fehlerspannungen an der A-

und B-Ader von bis zu 60 V ohne Schaden kompensieren zu können. Eine

versehentliche Verbindung der 24-V-Betriebsspannung mit der Busleitung

führt daher zu keiner Zerstörung des TTL-RS485- Wandlers. Da die

Schaltung auf zwei Leiterplatten aufgebaut ist, müssen die Signale über

Stiftleisten geführt werden. Dazu dienen die Leiterplattenverbinder ST 1

bis ST 3. RS485-Bus

An

dieser Stelle einige Erläuterungen zum RS485-Bus: Die

RS485-Schnittstelle ist für die störungsfreie serielle Datenübertragung

über große Entfernungen entwickelt worden und wird wegen dieser Vorteile

zunehmend im industriellen Bereich eingesetzt. RS485 ist ein

bidirektionales Bus-System und ist für bis zu 32 Teilnehmer konzipiert.

Aufgrund der bei uns eingesetzten Bus-Treiber können allerdings auch bis

zu 127 Teilnehmer an einen Busstrang angeschlossen werden. RS485 kann

sowohl als 2-Draht- wie auch als 4-Draht-System aufgebaut werden. Je

nach Technik ist das System halb- oder vollduplexfähig. Aber nur das

2-Draht-System ist multimasterfähig, das bedeutet, jeder Teilnehmer kann

mit jedem Teilnehmer kommunizieren. Bei einem nicht multimasterfähigen

System gibt es immer nur einen einzigen Master, der mit den Slaves

kommuniziert. Aus diesem Grund wird beim HS485-Haussteuersystem der

2-Draht-Bus eingesetzt. Laut Norm ist eine Buslänge von bis zu 500 m

vorgesehen. Durch moderne Kabel und Leitungen ist die mögliche

Kabellänge mittlerweile auf bis zu 1,2 km gestiegen. Physikalisch werden

die Daten im Differenzspannungsverfahren übertragen. Dabei gibt es eine

invertierte und eine nicht invertierte Leitung. Es gibt also keinen

Massebezug des Datensignals. Die invertierte Leitung wird in der Regel

als „A“- Leitung bezeichnet, die nicht invertierte als „B“. Der

Empfänger wertet immer die Differenz zwischen den beiden Leitungen aus,

so dass Störungen, die auf beiden Leitungen liegen, sich nicht auf das

Datensignal auswirken. Durch diese Eigenschaft führt die Verlegung von

verdrillten Adern zu einer erhöhten Reichweite, da Störungen immer auf

beiden Adern gleichzeitig auftreten. Die Empfängerbausteine erkennen

eine Differenzspannung von ±200 mV noch als gültiges Signal an. Daraus

ergeben sich die folgenden Zustände:Daraus

folgt, das eine Vertauschung der Busleitungen eine fehlerhafte

Signalübertragung zur Folge hat. Eine Vertauschung sollte man daher

unbedingt vermeiden. Der Bus ist immer mit einem Busabschluss

abzuschließen, um in Sendepausen, in denen kein Teilnehmer Daten sendet,

ein definiertes Signal auf dem Bus zu erhalten. Das Protokoll ist nicht

fest vorgegeben, muss aber verhindern, dass zu einem bestimmten

Zeitpunkt mehrere Sender gleichzeitig Daten senden. Alle anderen

Teilnehmer am Bus müssen sich in einem hochohmigen Zustand befinden. Sie

sind im Allgemeinen auf Datenempfang geschaltet. Im zweiten Teil des

Artikels werden wir uns mit dem Aufbau der Schaltung und der

Inbetriebnahme des Moduls beschäftigen.

|

| Schaltungsbeispiel für die Einbindung des HS485 IO127 in das HS485-System |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Hausschaltsystem HS485 – Hutschienen-Multi-I/O-Modul IO127 Teil 1/2

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| weitere Fachbeiträge | Foren | |

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)