Schneller, weiter, kabelloser – Neues aus der PC-Welt

Aus ELVjournal

06/2006

0 Kommentare

PCI-Express – der Erbe von AGP und PCI

Das

PCI-Bussystem, wie wir es seit Beginn der 90er Jahre kennen, war damals

schnell, sogar sehr schnell. Mit 33 MHz Takt und 133 MByte/s Bandbreite

sowie 32 Bit Busbreite genügte es immerhin über 10 Jahre lang den

Anforderungen der PC-Nutzer. Allerdings muss man bedenken, dass diese

Bandbreite nur auf einem parallel arbeitenden Bus zur Verfügung steht

und unter allen Peripheriebausteinen des Rechners aufgeteilt werden

muss. Allein die Sound-Option „frisst“ enorm Bandbreite, dann kommen da

noch Komponenten wie LAN, USB, IDE und vor allem Grafik. Besonders im

Zuge der Entwicklung von Computerspielen, 3D-CAD-Programmen und der

Videoverarbeitung auf dem PC tat sich bald der erste PCI-Engpass auf –

der Datentransport zur Grafikkarte wurde zum Flaschenhals. Deshalb wurde

für die Grafikkarte der AGP-Standard entwickelt, ein vom PCI-Bus

unabhängiger Grafik-Port, der direkt mit dem Chipsatz des Motherboards

kommuniziert (Abbildung 1). Moderne AGP-8x-Karten erreichen darüber

immerhin beeindruckende Bandbreiten von 2,133 GBit/s.

|

| Bild 1: Der Aufbau eines PCI-Systems. |

Seriell statt parallel

Gegenüber

den früheren Parallel-Standards ISA und PCI ging man hier einen neuen

Weg – die Daten werden nicht mehr parallel, sondern seriell über den Bus

geschickt, so, wie es beispielsweise beim inzwischen etablierten

SATA-Standard für den Anschluss von Festplatten geschieht. Damit muss

man nicht mehr Rücksicht auf die exakte Synchronisation der Bits auf

einem 32 Bit breiten Bus nehmen, sondern die Daten werden seriell mit

einem Takt von 2,5 GHz übertragen. Heraus kommt dabei eine Datenrate von

250 MByte/s je Richtung. Der Host des PC-Chipsatzes nimmt also zu jedem

per PCI-Express angeschlossenen Gerät eine direkte

Punkt-zu-Punkt-Verbindung auf, schnelle Switches sorgen für die

hierarchieabhängige Anbindung von Peripheriekomponenten. Die

Daten-übertragung erfolgt nach dem LVDS-Prinzip (störsichere

Signalübertragung über sehr geringe Differenzspannungen) über so

genannte Lanes (Straßen), die jeweils aus einem Leitungspaar für Senden

und Empfangen bestehen (Abbildung 2).

|

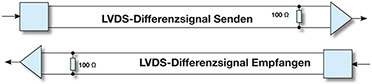

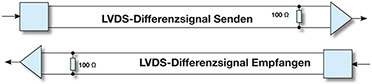

| Bild

2: Eine Lane besteht aus zwei Leitungspaaren, jeweils mit den

zugehörigen Treibern für jede Richtung und einem Leitungsabschluss. |

|

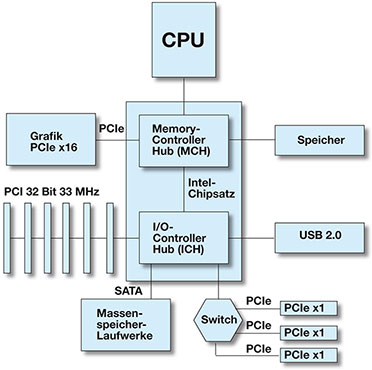

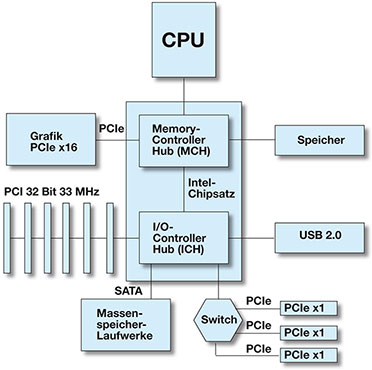

| Bild 3: Der Aufbau eines PCI-Express-Systems. |

|

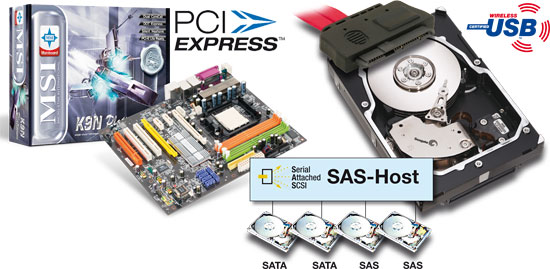

| Bild 4: Ein modernes Motherboard verfügt heute mindestens über PCIe-x1- und -x16-Slots. Bild: MSI-Computer |

PCI-Express für Normalverbraucher

Im

Consumerbereich findet man hauptsächlich PCIe-x1- und -x16-Slots.

Erstere sind für „normale“ PCI-Komponenten wie Netzwerk oder externe

Geräte bestimmt, Letztere aufgrund des enormen Datendurchsatzes von 4

GByte/s für PCIe-Grafikkarten (PEG-Slot), die hier übrigens immerhin mit

bis zu 75 W direkt über den Bus, also ohne direkten Netzteilanschluss

der Karte, versorgt werden können. Sind entsprechende Steckplätze

vorhanden, sind auch mehrere Grafikkarten auf einem Board betreibbar.

Alle Slot-Typen sind abwärtskompatibel, man kann also durchaus eine

x1-Karte in einen x16-Slot stecken. Und im Gegensatz zu PCI-Karten

beeinflussen sich hier langsame und schnelle PCI-Express-Komponenten

nicht.

Wer übrigens seinen Computer mit einem neuen PCI-Express-Board aufrüsten

möchte, aber seine teuer erworbene, schnelle AGP-Grafikkarte vorerst

behalten will, für den gibt es AGP-zu-PCIe-Adapter. Neuentwicklungen

leistungsfähiger Grafikkarten bauen jedoch ausschließlich auf

PCIe-Chipsätzen auf. Die Marktführer ATI und Nvidia stellen hierzu eine

beeindruckende Palette von hochwertigen Grafikkarten zur Verfügung.

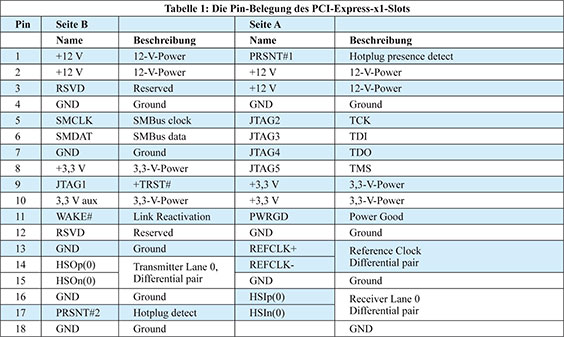

Tabelle 1 zeigt die Pin-Belegung des x1-Slots. Hier fällt Pin 17 (B) auf

– Hotplug detect. Ja, PCI-Express ist Hotplug-fähig, eine wichtige

Forderung der PCI-SIG, deren Mitglieder ja alle auch stark im

Serverbereich engagiert sind und hier seit langem die Forderung nach

verbesserter Servicefreundlichkeit im laufenden Betrieb auf dem Tisch

lag. Die Komponenten sind also wie USB auch im laufenden Betrieb

abtrenn- oder ansteckbar, ohne das System zu stören.Voll kompatibel und universell

Ein

weiterer Vorteil des neuen Systems ist die Software-Kompatibilität zu

PCI – auf der Softwareseite muss nichts verändert werden, die Programme

nutzen PCIe genauso wie PCI.

PCI-Express ist so konzipiert, dass es auf verschiedenen

Anwendungsplattformen – also Desktop-Rechnern, Notebooks oder Servern,

PCs oder Macs – anwendbar und so sehr universell einsetzbar ist. Dazu

kommt eine neue PCMCIA-Steckplatz-Architektur. Auch hier steht nun eine

PCI-Express-Schnittstelle für den Anschluss mobiler Komponenten zur

Verfügung.

Fazit: AGP ist tot und PCI auf dem Rückzug. Gegen den neuen

PCI-Express-Standard haben beide keine echte Chance mehr, will man

moderne und vor allem schnelle Hardware nach Industriestandard

einsetzen.Aus SCSI wird SAS

Auch

beim Anschluss von Massenspeichern wie Festplatten kamen die Entwickler

bei immer größeren Busbreiten in Not. Bei einer Datenübertragungsrate

von 320 MBit/s stießen selbst die schnellsten SCSI-Systeme an

physikalische Grenzen der parallelen Busarchitektur, die zudem ohnehin

nur im Halb-Duplex-Betrieb arbeiten kann, also jeweils in der Richtung

umgeschaltet werden muss.

Auch hier erkannte man das LVDS-Prinzip mit seinen geringen Signalpegeln

und Spannungshüben als Lösungsmöglichkeit. Die Datenübertragung erfolgt

wie bei PCI-Express über serielle Lane-Strukturen und geschaltete

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Dass dabei sehr schnelle

Datenübertragungsraten zustande kommen, wissen wir ja schon. Bereits die

inzwischen allgemein genutzte Nachfolge des parallelen ATA-Bus-Systems,

SATA, arbeitet mit diesem Verfahren und realisiert Übertragungsraten

bis 1,5 GBit/s, allerdings immer noch im Halb-Duplex-Verfahren.

SCSI galt hingegen in der PC-Welt schon immer als elitärer Standard, der

mit höchster Performance, der Erweiterung auf bis zu 16 Geräte am Bus

und einem umfangreichen Befehlssatz glänzte. Sein serieller Nachfolger

ist SAS. SAS baut auf der seriellen Technik von SATA auf, verwendet also

die üblichen, einfach zu handhabenden und auch mechanisch einfach

aufgebauten Anschlusskabel, arbeitet wie SATA als

Punkt-zu-Punkt-Verbindung, umgeht aber die umständliche, SCSI-typische

Handhabung wie ID-Vergabe, Terminierung usw. Und SAS beherrscht den

kompletten SCSI-Kommandosatz mit 256 Kommandos, der z. B. Festplatten

veranlasst, Lese- und Schreibvorgänge intelligent zu verwalten und so

das gesamte Transferverhalten schneller zu machen. Für den Anwender

heißt dies auch, dass er SCSI-Systeme softwareseitig nicht umzustellen

braucht – es wird lediglich die Hardware ersetzt.Bis 12 GBit/s angepeilt

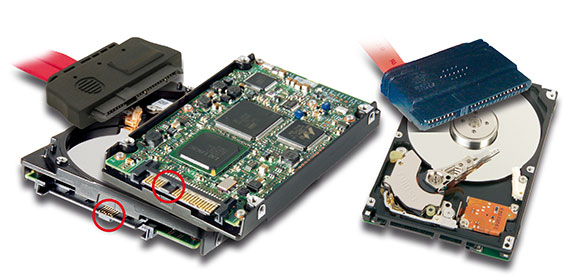

|

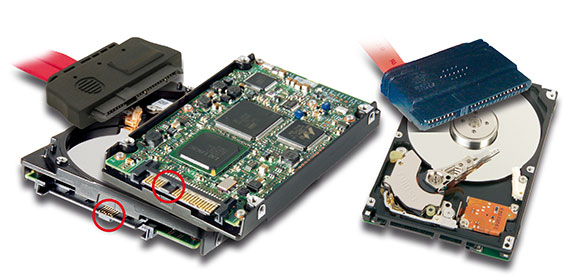

| Bild

5: Hier erkennt man gut die SAS-Schnittstelle mit ihrem doppelseitig

belegten Steg, rechts zum Vergleich die SATA-Schnittstelle. Bild:

Fujitsu/Seagate |

|

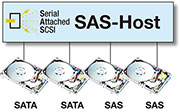

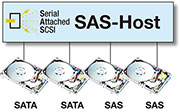

| Bild 6: An einem SAS-Host kann man SATA- und SAS-Geräte gemischt betreiben. |

Skalierbar bis auf 16.384 Geräte

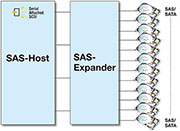

|

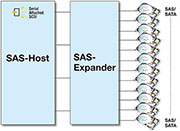

| Bild 7: Ein SAS-Host-System ist mit Expandern auf bis zu 16.384 Geräte ausbaubar. |

|

| Bild 8: SAS erlaubt die gemeinsame Nutzung einer Festplatte an zwei Rechnern. |

USB ohne Kabel – WUSB

Dass

selbst die so praktischen USB-Kabel im Alltag lästig werden können,

sobald man mehrere davon hat, hat sicher schon jeder erfahren müssen.

Bluetooth und WLAN schaffen hier für viele Einsatzzwecke per bequemer

Funkverbindung Abhilfe, stoßen jedoch trotz Verschlüsselungsalgorithmen

auf ihren bereits dicht belegten Frequenzbereichen auf Begrenzungen, vor

allem in der Datentransfergeschwindigkeit. Das „USB Implementers Forum“

hat nun einen Standard anwendungsreif gemacht, der es ermöglicht, den

schnellen USB 2.0 „in die Luft“ zu bringen, d. h., bis zu 480 MBit/s

drahtlos über bis zu 3 m zu übertragen – WUSB. Bei einer eingeschränkten

Datenrate von bis zu 110 MBit/s sind sogar bis 10 m überbrückbar.

Die Übertragung erfolgt dabei im Frequenzbereich zwischen 3,1 und 10,6

GHz (Breitband-Kurzstreckenfunk – UWB), der in den meisten Ländern

lizenzfrei ist. 3 m klingt nach nicht besonders viel, löst aber wohl

weitgehend die meisten Aufgaben, die bisher USB-Kabeln vorbehalten waren

– natürlich außer der bequemen Spannungsversorgung via USB. Aber schon

sind erste Chipsätze avisiert, die sogar bis zu 40 m Reichweite bei

einem Datendurchsatz von mehr als 880 MBit/s realisieren sollen.

Der zugehörige Standard zu diesem System heißt IEEE 802.15.3a, die

ersten marktreifen Geräte sind für Ende 2006 avisiert, übrigens nicht zu

verwechseln mit den derzeit vielfach angebotenen

WUSB-Übertragungsgeräten mit dem Zusatz „G“. Die sind nichts anderes als

WLAN und „schaffen“ die üblichen WLAN-Raten von bis zu 54 MBit/s.

Zu den Geräten hin verhalten sich die zunächst meist wie USB-Sticks

aussehenden WUSB-Sender/Empfänger wie normale USB-2.0-Geräte, sie sind

also zum bisherigen drahtgebundenen System voll kompatibel.

Das heißt, auch hier gelten die üblichen USB-Konventionen mit bis zu 127

simultan betreibbaren Geräten an einem Host, der

Punkt-zu-Punkt-Verbindung, einfacher Handhabung,

Plug-&-Play-Funktionalität usw.

Und natürlich merkt man auch auf der Softwareseite nichts von der

Funkstrecke, da der Host im Rechner den WUSB-Stick wie ein normales

USB-Gerät behandelt. Lediglich ein Treiber wie für jedes USB-Gerät wird

benötigt. Der soll im neuen Microsoft-Betriebssystem „VISTA“ bereits

implementiert sein.Neue Geräte mit integriertem WUSB

So

kann man mit WUSB ausgerüstete Festplatten genauso per Funk erreichen

wie Digitalkameras, Drucker, Scanner, MP3- und Videoplayer usw.

Die Industrie plant, mit dem Einstieg in das neue Medium z. B.

Digitalkameras oder Fotodrucker gleich mit einer integrierten

WUSB-Schnittstelle auszurüsten, so dass man hier nichts mehr zusätzlich

anstecken muss.

Mit der erreichbaren hohen Datenrate ist es also auch kein Problem mehr,

etwa Videodaten über einige Meter zu übertragen – das Datenkabel zum

Beamer könnte dann also in Zukunft entfallen. Und auch andere

Anwendungsbereiche sind denkbar.

Der Wermutstropfen zu dieser schönen neuen Technik ist für uns in

Deutschland allerdings auch schon gefunden – wann wir diese Technik

trotz aller Ankündigungen real nutzen können, steht noch in den Sternen.

Derzeit prüft die Bundesnetzagentur die Freigabe der benötigten

Frequenzbereiche, da die bei uns bereits von allerlei Diensten,

einschließlich Polizei und Militär, genutzt werden.

Die beteiligte Industrie wie Intel, Philips, Realtek, Seagate und andere

ist dennoch optimistisch, dass es nach dem Weihnachtsverkauf in den USA

Anfang 2007 auch bei uns losgehen wird – dann ziehen allerdings auch

die vielfach durch das kabelgebundene USB eliminierten Netzteile zu den

USB-Geräten wieder ein …Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Schneller, weiter, kabelloser – Neues aus der PC-Welt

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)