Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

10-MHz-DDS-Funktionsgenerator DDS 110 Teil 1/2

|  |  |  |

| 2 | 1 | OK | 1/07 |

Inhalt des Fachbeitrags

Technische Daten

| Frequenzbereich | 0,1 Hz bis 10 MHz (Sinus), 0,1 Hz bis 1 MHz (Dreieck, Rechteck) |

| Schrittweite | 0,1 Hz |

| Genauigkeit | 25 ppm, kalibrierbar |

| Signal-Ausgang: | |

| Pegel (Sinus/Dreieck) | 0 Vss bis ca. 1,1 Vss |

| Grenzfrequenz (-3 dB) | 0,1 Hz … 9,3 MHz (DC-Kopplung), 8,0 Hz … 9,3 MHz (AC-Kopplung) |

| Pegel (Rechteck) | 0 Vss bis ca. 3,0 Vss |

| Modulationsarten | FSK (Frequency Shift Keying), PSK (Phase Shift Keying), ASK (Amplitude Shift Keying), AM (Amplitude Modulation) |

| Frequenz-/Phasenhub | ±0,1 Hz bis ±10 MHz/1° bis 359° |

| Modulationsfrequenz | 1 Hz bis 5 kHz |

| Modulationsquelle | intern, extern |

| Wobbelbereich | 0,1 Hz bis 10 MHz |

| Wobbelfrequenz | 0,1 Hz bis 20 Hz |

| PLL-Faktor | 1 bis 2048 |

| ZF-Korrektur | -2 GHz bis 2 GHz |

| Spannungsversorgung | USB-Bus-powered 5 VDC/300 mA |

| Abmessungen | 170 x 97 x 30 mm |

Der DDS 110 ist ein programmierbarer Funktionsgenerator, der nach dem DDS-Prinzip (direct digital synthesis) arbeitet, bei dem ein Sinussignal digital generiert wird. Neben dem so erzeugten Sinussignal kann er aber auch ein Dreieck- und ein Rechtecksignal liefern. Die gesamte Bedienung des DDS 110 erfolgt via USB über eine PC-Software. Die Ausgangsfrequenz lässt sich im Bereich von 0,1 Hz bis 10 MHz in 0,1-Hz-Schritten einstellen, auch eine Einstellung der Amplitude ist mit der PC-Software möglich. Schließlich stellt er auch eine Wobbel- und Modulationsfunktion zur Verfügung und ermöglicht automatisierte Signalausgaben.

Vom Labor-Generalisten zum PLL-Empfänger-Herzstück

Ja, der Einsatzbereich dieses neuen DDSSignalgenerators, der die erfolgreiche Serie der DDS-Funktionsgeneratoren von ELV fortsetzt, ist traditionell weit gefächert. Er bildet, um einige Funktionen erweitert und mit verbesserten technischen Daten, das rein PC-gesteuerte Pendant zum Standalone- DDS-Generator DDS 10. Damit reiht sich der DDS 110 erfolgreich und gleichwertig in moderne PC-Labortechnik ein, wie wir sie etwa bereits weit verbreitet in Form der PC-Digitaloszilloskope und PC-DMMs finden. Gegenüber vielen verfügbaren DDSGeneratoren sticht dieser hier besonders durch die zusätzlich zum Sinussignal vorhandene Ausgabe von Dreieck- und Rechtecksignalen sowie die umfangreichen Modulations- und Wobbelmöglichkeiten hervor. Und natürlich lässt sich auch dieser Baustein als Zeitbasis für PLL-Systeme bzw. als frequenzbestimmendes Herzstück von hochwertigen Empfänger-Eigenbauten nutzen. Gerade für diese Anwendungsgebiete ist die Ausführung des DDS 110 als bedienelemente- und displaylose Baugruppe ideal für eine Integration in Empfängerkonzepte und kommt dabei etwa den selbst bauenden Funkamateuren (bei denen sich die Vorgängermodelle höchster Beliebtheit erfreuten) sehr entgegen. Zudem erobern sich die Software-definierten Empfängerkonzepte mit komplettem Frontend auf dem PC-Bildschirm immer mehr das Feld bei Kurzwellenhörern, Funkamateuren und im professionellen Bereich.Bedienung

Die Bedienung des DDS 110 erfolgt wie gesagt komplett über die mitgelieferte PCSoftware. Mit ihr ist ein komfortables und schnelles Einstellen aller Funktionen möglich. Die Hardware-Verbindung zwischen PC und dem DDS-Board wird via USB hergestellt. Hierüber erfolgt im Übrigen auch die Spannungsversorgung des DDS 110.Das Hauptfenster und die Grundfunktionen

|

| Bild 1: Hauptfenster der PC-Software „DDS 110“ |

Frequenzeinstellung

Im oberen Bereich des Fensters erfolgt die Anzeige der aktuell vom DDS-Board ausgegebenen Frequenz. Um diese zu verändern, gibt es drei Möglichkeiten:

1. Durch Anklicken einer Ziffer mit der linken Maustaste wird diese um eins erhöht. Ein Klick mit der rechten Maustaste verringert die Ziffer um eins.

2.

Auch mit Hilfe des Mausrads lässt sich die Frequenz einstellen:

Unterhalb der einzelnen Ziffern befinden sich kleine Auswahlfelder. Nach

Selektieren der gewünschten Ziffer über dieses Auswahlfeld bewirkt nun

das Rollen des Mausrades eine Änderung dieser Ziffer. Ein Rollen nach

oben erhöht die Frequenz, ein Rollen nach unten bewirkt das Gegenteil.

3.

Schließlich ist es auch möglich, die Frequenz (in Hz) auch direkt

einzugeben. Dazu ist der gewünschte Wert in das Textfeld „aktuelle

Frequenz“ einzutragen, mit Drücken der Eingabetaste wird die Frequenz

übernommen.

Einstellung der Signalamplitude

Unterhalb

der Frequenzanzeige befindet sich die Amplitudenanzeige, sie zeigt den

momentanen Spitze-Spitze-Wert eines kalibrierten Sinus- bzw.

Dreieck-Ausgangssignals an. Die Ausgangsspannung ist in vier Varianten

einstellbar:

1. Durch einen Klick mit der

linken Maustaste direkt auf eine Ziffer in der Amplitudenanzeige wird

diese wie bei der Frequenzeinstellung um eins erhöht. Der Klick mit der

rechten Maustaste lässt die Ziffer um eins herunterzählen.

2. Auch hier kann man mit dem Mausrad arbeiten, die Vorgehensweise ist identisch zu der der Frequenzeinstellung.

3. Durch die Eingabe in das Textfeld „Amplitude“ kann die Ausgangsspannung direkt definiert werden.

4. Die vierte Möglichkeit der Amplitudeneinstellung ist der Schieberegler am rechten Fensterrand.

Signalform wählen

Im Fenster „Signalform“ ist die Art der Ausgangsspannung einstellbar. Dazu stehen die Auswahlfelder „Sinus“, „Dreieck“, „Rechteck“ und „Rechteck f/2“ zur Verfügung. In der Einstellung „Sinus“ wird automatisch das Sinusfilter zur Verbesserung der Signalqualität eingeschaltet. Jedoch besteht auch die Möglichkeit, das Sinusfilter manuell zu deaktivieren.Betriebsart

Die Betriebsart kann zwischen „Standard“ (einfache, kontinuierliche Ausgabe des eingestellten Signals), „Wobbeln“ und „Modulation“ umgeschaltet werden. Die letzteren Betriebsarten werden im Folgenden noch ausführlich erläutert.Einstellung speichern

Es besteht die Möglichkeit, eine fertige Einstellung als Profil zu speichern. Hierfür muss im Eingabefeld „Profilname“ im Fenster „Profil laden/speichern“ eine eindeutige Bezeichnung vergeben werden. Ferner ist in der darunter liegenden Auswahlbox ein Speicherplatz zu wählen. Mit dem Klicken auf den Button „Speichern“ werden alle Einstellungen in einer vom Programm angelegten Datei gespeichert. Um ein bereits gespeichertes Profil wieder zu laden, muss dieses in der Auswahlbox markiert und anschließend mit dem Button „Laden“ bestätigt werden.Erweiterte Einstellungen

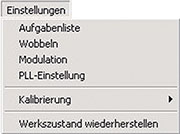

|

| Bild 2: Geöffneter Menüpunkt „Einstellungen“ |

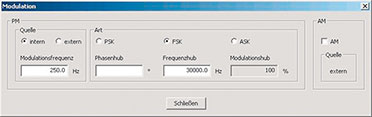

Modulation

|

| Bild 3: Erweiterte Einstellungen für die Betriebsart „Modulation“ |

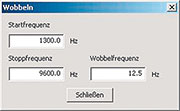

Wobbeln

|

| Bild 4: Die Einstellmöglichkeiten für den Wobbelbetrieb |

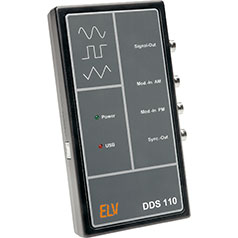

PLL-Einstellung

Das DDS 110 ist, wie bereits eingangs beschrieben, in der Lage, als Zeitbasis für PLL-Systeme oder Empfänger in Selbstbauprojekten zu dienen. Dies sei an einem Beispiel erläutert: Ein Doppel-Superhet-Kurzwellenempfänger soll im Frequenzbereich von 0 bis 30 MHz empfangen, die Zwischenfrequenzen betragen 45 MHz und 455 kHz. Um den genannten Empfangsbereich zu gewährleisten, muss der erste Lokaloszillator einen Frequenzbereich von 45 MHz bis 75 MHz überstreichen (45 MHz - 45 MHz = 0 MHz, 75 MHz - 45 MHz = 30 MHz). Der dem VCO nachgeschaltete Frequenzteiler habe ein Teilerverhältnis von 8, womit die Zeitbasis (DDS-Board) im Frequenzbereich von 5,625 MHz bis 9,375 MHz arbeiten muss. Somit ergibt sich für einen derartigen Empfänger als kleinster Frequenz- Einstellschritt 0,8 Hz (0,1 Hz • 8 = DDS-Board-Auflösung • PLL-Faktor). |

| Bild 5: Parameter-Einstellung für den PLL-Betrieb |

Aufgabenliste

|

| Bild 6: Aufgabenliste, die so genannte „Playlist“ |

Werkszustand herstellen

Das DDS-Board kann über den Menüpunkt „Einstellungen ➔ Werkszustand“ in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Anschließend sind folgende Einstellungen im Gerät hinterlegt:

- Frequenzeinstellung:

- aktuelle Frequenz: 1 kHz

- Minimalfrequenz: 0,1 Hz

- Maximalfrequenz: 10 MHz

- Schrittweite: 0 Hz

- Signalform: Sinus

- Sinusfilter: ein

- Amplitude: 500 mV

- Betriebsart: Standard

- Modulation:

- Quelle/Art: intern/FSK

- Hub: 100 kHz

- Frequenz: 1 kHz

- AM: deaktiviert

- Wobbelfunktion:

- Startfrequenz: 0,1 Hz

- Stoppfrequenz: 10 MHz

- Wobbelfrequenz: 10 Hz

- PLL-Referenz:

- Teilungsfaktor: 1

- Offset: 0 Hz

- Kalibrierung:

- Die Kalibrierung der Oszillatorfrequenz und der Amplitude sind zurückgesetzt.

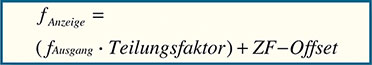

DDS-Chip und Oszillator

Zentrales Element dieser Schaltung ist der DDS-Schaltkreis IC 5 vom Typ AD9833. Dieser wird über seine drei Steuersignal-Eingänge „SCLK“, „SDATA“ und „FSYNC“ vom Mikrocontroller IC 1 gesteuert und benötigt nur wenige externe Bauteile zum Betrieb. Die wichtigste externe Komponente ist der Quarz-Oszillator, der den Mastertakt zur Verfügung stellt. Um den maximalen Frequenzbereich, den der DDS-Chip zulässt, auszunutzen, ist eine Taktfrequenz von 25 MHz notwendig. Da die Qualität des Taktsignals direkten Einfluss auf die Genauigkeit und Stabilität des Ausgangssignals des DDS-Bausteins hat, wird hier ein integrierter Quarz-Oszillator Q 2 verwendet, der eine maximale Toleranz von ±25 ppm (ppm = parts per million = 10-6) und auch eine Temperaturstabilität von ±25 ppm besitzt. Bei der Frequenzstabilität ist noch zu bedenken, dass sich das Gerät bzw. der Oszillator erst auf Betriebstemperatur erwärmen muss. Daher ist im Einschaltmoment mit einer erhöhten Frequenzdrift zu rechnen. Nach ca. drei Minuten ist diese Drift jedoch schon unter 10 ppm gesunken. Das 25-MHz-Taktsignal von Q 2 wird über das nachgeschaltete Filter aus R 30 und C 49 an den Takteingang des DDS-Chips gelegt. Um die Störungen, die der Quarz-Oszillator in der Versorgungsspannung erzeugt, zu minimieren, wurde mit der Spule L 2 eine Entkopplung zur +5-V-Betriebsspannung realisiert. Zusätzlich sind die Kondensatoren C 35 bis C 38 zum Abblocken und zur Stabilisierung eingesetzt. Die weiteren externen Komponenten sind die Kondensatoren C 29 bis C 31 und C 39 bis C 43. Diese dienen alle zur Entkopplung bzw. zum Abblocken der Referenz- und Betriebsspannung und sind als Staffelblockung aus verschiedenen Kapazitätswerten beschaltet. Somit wird außerdem die elektromagnetische Ausstrahlung des DDS-Chips verringert. Über „VOUT“ (Pin 10) steht das Ausgangssignal des DDS-Bausteins IC 5 zur Verfügung. Je nach Einstellung durch den Mikrocontroller wird an diesem Ausgang ein Sinussignal, ein Dreieck- oder ein Rechtecksignal vom AD9833 bereitgestellt.Sinusfilter

Direkt nach dem Signal-Ausgang „VOUT“ befindet sich ein Filter, das aus den Bauteilen L 3, C 32, L 4, C 33, L 5, C 34 aufgebaut ist. Das Filter besitzt eine Grenzfrequenz von ca. 11 MHz und sorgt für eine Filterung von „ungewollten“ Signalanteilen auf dem Ausgangssignal. Da es sich beim DDS-Verfahren im Prinzip um eine digitale Signalerzeugung mittels Digital-Analog-Wandlung handelt, ist das Ausgangssignal beispielsweise mit entsprechenden „Rückständen“ des Taktsignals verunreinigt. Jedoch wird das Filter nur bei der Erzeugung eines Sinussignals benötigt, bei den Signalformen Dreieck und Rechteck würde das Filter zu erheblichen Signalverzerrungen führen. Aus diesem Grund wird das Filter bei diesen Signalformen mit Hilfe des Relais REL 1 überbrückt.Endstufe

Nach dem Sinusfilter wird das Ausgangssignal über den Spannungsteiler aus R 21 und R 27 an die Endstufe IC 6 vom Typ LMH6503MA weitergeleitet. Der Verstärkungsfaktor dieser Endstufe lässt sich mittels einer an Pin 2 angelegten Spannung steuern. Die Diode D 15 schützt den Endstufeneingang vor Spannungen größer 720 mV. Mit der im Eingangsbereich der Endstufe liegenden Lötbrücke JP 1 kann man auswählen, ob das vom DDSChip kommende Ausgangssignal mit einem DC-Offset versehen sein oder als reines AC-Signal anliegen soll. Wird diese Brücke geschlossen, hat das Ausgangssignal zwar einen DC-Offset, jedoch ist nun der gesamte Frequenzbereich bis hinunter zu 0,1 Hz nutzbar. Im geöffneten Zustand der Brücke erfolgt eine kapazitive Entkopplung des Ausgangssignals über C 28. Der DC-Anteil des Signals wird dadurch eliminiert, allerdings liegt nun die untere Grenzfrequenz bei 8 Hz, d. h., dass Signale mit einer Frequenz von unter 8 Hz entsprechend gedämpft werden. Mit den beiden Widerstandstrimmern R 15 und R 25 und den Spannungsteilern R 19, R 20 bzw. R 28, R 29 kann an der Endstufe LMH6503MA ein Offsetabgleich durchgeführt werden. Auf diesen Abgleich wird noch im Abschnitt „Inbetriebnahme und Kalibrierung“ näher eingegangen werden. Um eine definierte Ausgangsimpedanz von 50 Ohm zu erhalten, sind zwischen dem Ausgang von IC 6 (Pin 10) und der Buchse BU 5 die beiden 100-Ω-Widerstände R 24 und R 26 parallel eingesetzt. Im nächsten Teil wird die Schaltungsbeschreibung fortgesetzt sowie der Nach bau, die Inbetriebnahme und Kalibrie rung, die Endmontage, der Anschluss und Einbau beschrieben.Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- 10-MHz-DDS-Funktionsgenerator DDS 110 Teil 1/2

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| weitere Fachbeiträge | Foren |