LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder PIRS 54

Aus ELVjournal

01/2007

0 Kommentare

Technische Daten

| Funktionsprinzip | Passiv-Infrarot-Detektion |

| PIR-Sensorcharakteristik - Reichweite/Öffnungswinkel | ca. 3 m/ca. 86° |

| Timerzeit | 30 s bis 240 s, einstellbar |

| LED-Beleuchtung | integriert, 3 LEDs, Weiß |

| Schaltleistung | 3600 VA |

| Spannungsversorgung | 230 V/50 Hz/35 mA |

| Leistungsaufnahme | max. 0,8 W |

| Gehäuse-Abmessungen (B x H x T) | 59 x 39 x 134 mm |

Der

neue Bewegungsmelder im Stecker-Steckdosen-Gehäuse ist ideal für den

Einsatz in Bereichen, in denen kurzzeitig Licht benötigt wird, ohne

einen Schalter zu betätigen. Die energiesparende und wartungsfreie

LED-Beleuchtung reicht aus, um eine Orientierung im Raum

sicherzustellen. Mit der gleichzeitig geschalteten Steckdoseneinheit

lassen sich parallel zur LED-Beleuchtung weitere Lasten bis zu einer

Leistung von 3600 VA schalten.Allgemeines

Ein

so genanntes Nachtlicht kommt immer dann zum Einsatz, wenn es darum

geht, durch eine leichte Beleuchtung eine Orientierung im Raum zu

ermöglichen. So kennzeichnet das allseits bekannte Standard- Nachtlicht

im Kinderzimmer üblicherweise den Weg zur Tür bzw. zum „großen

Lichtschalter“. In Fluren kennt man eine solche Beleuchtung als

„Notbeleuchtung“, wenn z. B. der eigentliche Lichtschalter nicht

unmittelbar erreichbar ist. Nachteil der immer leuchtenden Varianten

ist, dass der Raum stets leicht erhellt ist, was viele vor allem im

Schlafzimmer als störend empfinden, und dass diese Varianten auch

ständig Energie verbrauchen. Daher liegt es nahe, auch ein solches

Nachtlicht nur dann einzuschalten, wenn sich jemand im Raum aufhält bzw.

sich im Erfassungsbereich bewegt. Hier bietet sich eine Lösung mit

einem Bewegungsmelder an. So kann eine solche Funktion z. B. mit dem

ELVBewegungsmelder FS20 PIRI-2 (Best.-Nr.: 71-654-98) und einem

entsprechenden Funk-Schalter (z. B. FS20 ST-2, Best.-Nr.: 71-577-89),

der wiederum eine Lampe schaltet, realisiert werden. Für ein „einfaches

Nachtlicht“ ist diese Kombination aber leicht überdimensioniert; deren

Stärken liegen im Bereich der vielfältigen Konfiguration und der

universellen Einsetzbarkeit. Die Anforderungen des automatischen

Einschaltens der Beleuchtung und der universellen und vor allem

schnellen Installation erfüllt der neue ELV-Bewegungsmelder im

Stecker-Steckdosen-Gehäuse PIRS 54 in nahezu idealer Weise. Das Gerät

wird in eine freie Schuko-Steckdose eingesteckt und ist quasi sofort

betriebsbereit. Durch diese leichte Installation ist das Gerät z. B.

auch im Urlaub überall installierbar. Durch die gleichzeitig mit dem

Licht geschaltete Steckdoseneinheit sind weitere Einsatzgebiete denkbar.

Wird über die Steckdose z. B. gleichzeitig eine Klingel etc.

geschaltet, kann man mit dem PIRS 54 auch eine mobile

„Alarmierungsanlage“ aufbauen, die dann z. B. das Betreten von

„unerwünschtem Besuch“ im Hotelzimmer meldet. Das Gerät ist ideal für

den Einsatz in Räumen, in denen kurzfristig Licht benötigt wird, ohne

den Lichtschalter zu betätigen. Der PIRS 54 reagiert auf Bewegungen im

Erfassungsbereich und aktiviert die eingebaute LED-Beleuchtung

entsprechend. Parallel dazu wird die Steckdoseneinheit des Gerätes

aktiviert, womit sich dann 230-V-Verbraucher, wie z. B. größere

Leuchten, Klingeln und Sirenen etc., einschalten lassen. Das neue

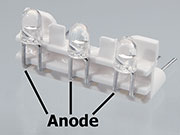

ELV-LED-Nachtlicht ist mit 3 hell leuchtenden LEDs bestückt, die durch

die spezielle Abdecklinse ein diffuses, nicht blendendes Licht erzeugen.

Durch den Einsatz von LEDs ist das Gerät auch im eingeschalteten

Zustand sehr energiesparend und aufgrund der Langlebigkeit der LEDs

quasi wartungsfrei.Bedienung

Das

ELV-LED-Nachtlicht zeichnet sich auch dadurch aus, dass keinerlei

Bedienung zum Betrieb des Gerätes erforderlich ist. Das Gerät ist (je

nach Konfiguration) spätestens 4 Minuten nach dem Einstecken in die

Steckdose betriebsbereit. Während der 4-minütigen Initialisierungszeit

leuchten die LEDs als Einschaltkontrolle. Nach der Initialisierung wird

die Beleuchtung abgeschaltet, und das Nachtlicht ist betriebsbereit.

Alle Bewegungen innerhalb des ca. 3 m weiten Erfassungsbereiches werden

erkannt und daraufhin die LEDBeleuchtung und die 230-V-Steckdose für die

festgelegte Einschaltdauer (z. B. 3 Minuten) eingeschaltet. Werden

weitere Bewegungen innerhalb dieser Zeit erkannt, so verlängert sich die

Einschaltzeit wieder entsprechend, d. h. die Beleuchtung wird z. B. 3

Minuten nach der letzten Bewegung abgeschaltet. Dies heißt aber auch,

dass das Licht ständig eingeschaltet bleibt, wenn sich fortwährend

jemand im Erfassungsbereich bewegt. Die Einschaltdauer wird während des

Zusammenbaus des Gerätes mittels DIP-Schalter festgelegt (siehe

Abschnitt „Gehäuseeinbau und Endmontage“, Tabelle 1) und ist

nachträglich nicht mehr vom Bediener veränderbar. Der Erfassungsbereich

hat eine Reichweite von ca. 3 m und einen Öffnungswinkel von ca. 86°.

Man kann sich diesen als eine Art „Lichtstrahl“ vorstellen, der, von der

Erfassungslinse aus gesehen, die oben beschriebene Form hat. Zu

bedenken ist, dass hier, wie bei allen Bewegungsmeldern auf der Basis

der Passiv-Infrarot-Strahlungsmessung (PIR), das Erkennen der Bewegung

darauf beruht, dass sich ein Körper mit einer Temperatur ungleich der

Umgebungstemperatur im Erfassungsbereich bewegt. Je mehr sich die

Temperatur des bewegten Körpers von der Umgebungstemperatur

unterscheidet und je größer die Masse des bewegten Körpers ist, desto

besser wird auch dessen Bewegung erkannt. Im Umkehrschluss heißt dies z.

B., dass sich ein menschlicher Körper in einer warmen Umgebung

(Wohnzimmer) schlechter erkennen lässt als in kalter Umgebung (Garage)

und ein Erwachsener besser detektiert wird als ein Kind. Diese Parameter

wirken sich natürlich auf die Erfassungsreichweite aus. Daher kann als

Reichweite auch nur ein „Ungefährwert“ von 3 m angegeben werden – der

Wert schwankt je nach Umgebungsbedingungen zwischen 2 m und 5 m.Schaltung

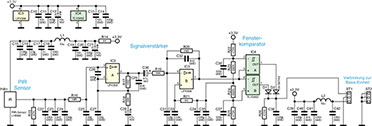

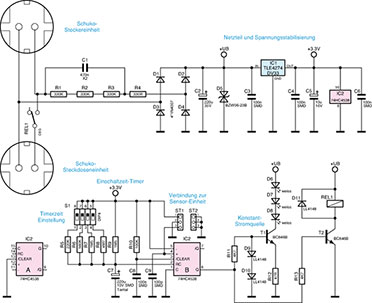

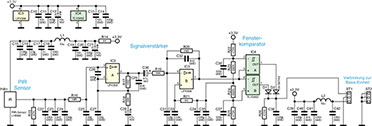

|

| Bild 1: Schaltbild der PIRS-54-Sensorplatine |

|

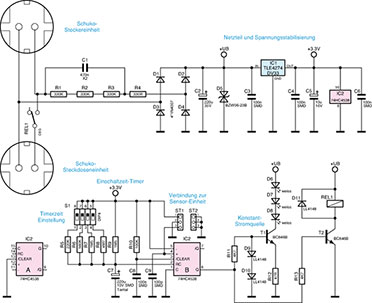

| Bild 2: Schaltbild der PIRS-54-Basisplatine |

Der

Wert von C 7 ist mit 220 μF fest vorgegeben, wogegen der Wert von Rx

abhängig ist von der Schalterstellung des DIP-Schalters S 1. In

Tabelle 1 sind die Zeiten in den 5 wesentlichen Schalterstellungen

(alle „Aus“, Schaltebene 1 bis 4 „Ein“) aufgelistet. Wird während der

Timerzeit eine erneute Bewegung detektiert, d. h. liegt während dieser

Zeit eine weitere Signalflanke am Eingang des Monoflops an, so beginnt

der Ladevorgang des RC-Gliedes – und damit auch die Timerzeit – von

neuem. Ist das Monoflop aktiv, so ist sein Ausgang „Q“ auf

High-Potential. Damit wird zum einen die LED-Beleuchtung eingeschal tet,

zum anderen auch das Last relais zur Steue rung der Steckdoseneinheit

geschaltet. Die drei LEDs der integrierten Beleuchtung sind hier in

Reihe geschaltet und über eine Konstantstromquelle in der Helligkeit

stabilisiert. D 9 und D 10 sorgen in Verbindung mit dem Transistor T 1

und der Stromgegenkopplung R 12 dafür, dass sich ein LED-Strom von ca.

11 mA ergibt. Damit sind die LEDs ausreichend hell ohne zu blenden. Eine

solche Stromsteuerung ist bei der Relaisansteuerung nicht notwendig,

hier arbeitet T 2 als Schalter. Die Spannungsversorgung des Gerätes

erfolgt über ein so genanntes Kondensatornetzteil. Dabei arbeitet der

Folienkondensator C 1 in Verbindung mit dem Widerstand R 4 und der

Transil-Diode D 5 prinzipiell als Spannungsteiler. Der Kondensator sorgt

in diesem Fall dafür, dass die durch den Laststrom hervorgerufene

Leistung größtenteils als Blindleistung anfällt und nicht „bezahlt“

werden muss (die Wirkleistungsaufnahme liegt bei <1 W). Durch die

hier gegebene Dimensionierung ergibt sich für die Gleichspannung „UB“

ein Wert von 18 V bis 26 V, je nach Lastfall. Um für die Zeitsteuerung

und für den Sensorteil der Schaltung definierte Verhältnisse zu

bekommen, stabilisiert der Spannungsregler IC 1 die Betriebsspannung

hierfür auf 3,3 V. Damit ist die Schaltung ausführlich erläutert und es

folgen die Anweisungen zum Aufbau des Gerätes. Nachbau

Der

Nachbau des LED-Nachtlichtes gliedert sich in den Aufbau der Platinen

(Sensorplatine und Basisplatine) und den Gehäuseeinbau. Zum Nachbau ist

folgender Sicherheitshinweis zu beachten: Achtung! Aufgrund der im Gerät

frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und Inbetriebnahme

ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer

Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und

VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Außerdem ist bei allen

Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur, ein

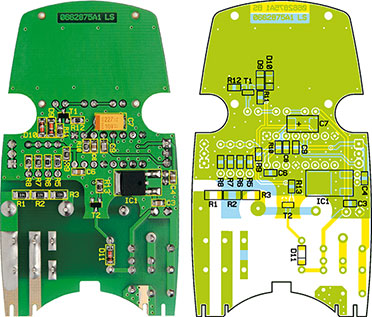

Netztrenntransformator zu verwenden. Der Aufbau der Platinen erfolgt in

gewohnter Weise anhand der Stückliste, des Bestückungsdruckes und des

Schaltbildes. Die jeweiligen Platinenfotos zeigen hilfreiche

Detailinformationen. Auf beiden Platinen sind die gesamten SMD-Bauteile

bereits vorbestückt. Somit beschränkt sich der Nachbau auf die

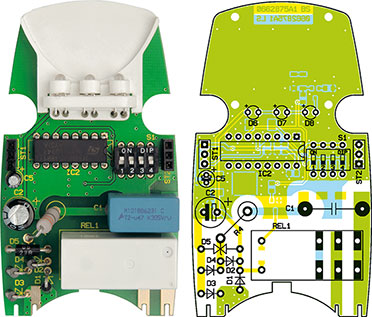

Bestückung der bedrahteten Bauelemente und den Einbau ins Gehäuse.Basisplatine

Zum

Aufbau der Basisplatine sind zunächst der Monoflop IC 2 und der

DIPSchalter S 1 zu bestücken. Hier ist beim Einbau des ICs die korrekte

Polung, die durch die Gehäusekerbe am IC und die entsprechende

Markierung im Bestückungsdruck festgelegt ist, sicherzustellen. Auch der

DIP-Schalter ist entsprechend des Bestückungsdruckes einzusetzen.

Anschließend folgt der Einbau der Kondensatoren – bei den

Elektrolyt-Typen ist die korrekte Polung durch die Kennzeichnung des

Minuspols am Bauteil markiert. Aus Platzgründen sind die nun zu

montierenden Dioden D 1 bis D 4 und der Widerstand R 4 stehend

einzusetzen. Auch hier ist bei den Dioden die korrekte Polung zu

beachten. Einzelheiten zum Einbau sind dem Platinenfoto zu entnehmen.

Die Transil-Diode D 5 wird zwar wie gewohnt liegend montiert, muss aus

thermischen Gründen aber so eingelötet werden, dass sich zwischen

Diodenkörper und Platine ein Abstand von ca. 3 mm ergibt. In die

Positionen der Steckverbinder ST 1 und ST 2 sind hier die 3-poligen

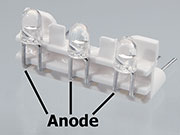

Buchsenleisten einzusetzen. Vor dem nun folgenden Einbau der LEDs ist

noch das Relais zu bestücken. Um hier den späteren Anschluss der

Steckdoseneinheit zu vereinfachen, sollten die vier Schaltkontakte des

Relais noch nicht an die dafür vorgesehenen Lötflächen angelötet werden.

Die LEDs sind vor der Montage auf der Platine in den dafür vorgesehenen

Halter zu setzen. Hierzu geben die Abbildungen 3 bis 6 hilfreiche

Zusatzinformationen.

|

| Bild 3: Einsetzen der LEDs in die LED-Aufnahme |

|

| Bild 4: Aufsetzen des Reflektors |

|

| Bild 5: Fertig montierter LED-Reflektor, Ansicht von schräg oben |

|

| Bild 6: Fertig montierter LED-Reflektor |

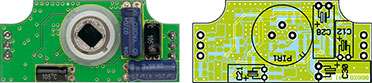

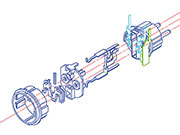

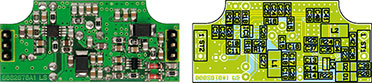

Sensorplatine

Auch

der Aufbau dieser Platine beschränkt sich auf die Montage der bedrah

teten Bauelemente. Bis auf die beiden Stiftleisten, die in die

Positionen der Steckverbinder ST 1 und ST 2 auf der Lötseite (!) zu

montieren sind, werden alle Bauteile auf der Bestückungsseite

entsprechend des Bestückungsdruckes eingesetzt. Besondere Vorsicht muss

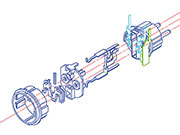

man beim Einbau des PIR-Sensors PIR 1 walten lassen: Um eine optimale

Positionierung der optischen Einheit Sensor und Lin se zu gewährleisten,

wird der Sensor quasi in der Linse montiert. Dazu muss der PIRSensor

zunächst so tief wie möglich in das Linsenunterteil eingesetzt werden

(Achtung: Sensoroberfläche nicht berühren). Die korrekte Orientierung

legt dabei die Nut am Linsenträger fest, in die die „Nase“ des

Sensorgehäuses eintaucht. Anschließend wird diese Einheit so auf der

Platine positioniert, dass sich kein Spalt zwischen Sensor bzw.

Linsenträger und Platine ergibt – die korrekte Polung ergibt sich

automatisch durch die Pin-Anordnung. Nach der Montage ist das Oberteil

der Linse aufzusetzen. Die korrekte Orientierung ist hier durch

verschiedene Einkerbungen und Rastungen an beiden Linsenteilen gegeben.

Die weiterhin noch zu bestückenden Elektrolyt-Kondensatoren sind

entsprechend ihrer Polung liegend zu montieren. Auch hier zeigt das

Platinenfoto Details zum Aufbau. Damit sind die Aufbauarbeiten an den

Platinen abgeschlossen und es erfolgt der Einbau ins Gehäuse.Gehäuseeinbau und Endmontage

|

| Bild 7: Zusammenbau des Steckdoseneinsatzes |

|

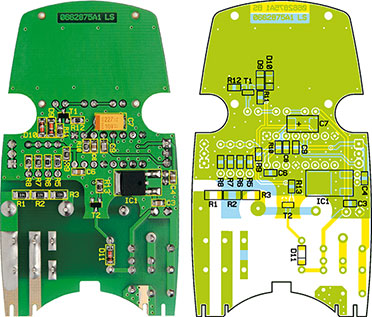

| Ansicht

der fertig bestückten Basisplatine des PIRS 54 mit zugehörigem

Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |

|

| Ansicht

der fertig bestückten Sensorplatine des PIRS 54 mit zugehörigem

Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder PIRS 54

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)