Toslink-Signale über Infrarot TIR 100

Aus ELVjournal

01/2007

0 Kommentare

Technische Daten

| Bandbreite | 100 kHz bis 6 MHz |

| IR-Reichweite | bis 3 m |

| Sendeeinheit TIR 100T | |

| Signal-Eingang | S/PDIF (optisch) |

| Signal-Ausgang | 4 IR-Sendedioden |

| Spannungsversorgung | 11–14 VDC |

| Stromaufnahme | 160 mA |

| Platinenabmessungen | 40 x 34 mm |

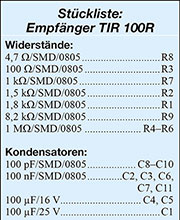

| Empfangseinheit TIR 100R | |

| Signal-Eingang | 2 IR-Empfangsdioden |

| Signal-Ausgang | S/PDIF (optisch) |

| Spannungsversorgung | 8–16 VDC |

| Stromaufnahme | 80 mA |

| Platinenabmessungen | 45 x 42 mm |

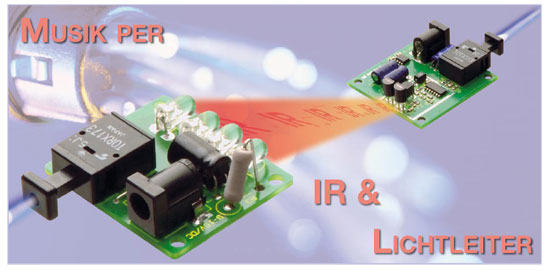

Die

Verkopplung digitaler Audiogeräte erfolgt entweder mit Koax-Kabeln oder

mit Lichtwellenleitern. Mit der hier vorgestellten kleinen Schaltung

kann nun auch eine Strecke ohne physikalische Verbindung mit Hilfe von

Infrarotlicht überwunden werden.Allgemeines

Um

Verluste und Signalbeeinträchtigungen zu vermeiden, ist es sinnvoll,

Audiogeräte digital miteinander kommunizieren zu lassen. Als Standard

für digitale Audio- Signale hat sich das S/PDIF-Format seit vielen

Jahren durchgesetzt, wobei die Signale entweder direkt über Koax-Kabel

übertragen werden oder es erfolgt eine Umwandlung in Lichtsignale, wobei

dann als Übertragungsmedium Kunststoff-Lichtwellenleiter eingesetzt

werden. Zur Signal- Ein- und -Auskopplung werden dabei nahezu

ausschließlich die so genannten Toslink-Steckverbinder genutzt. Die

meisten Geräte der Unterhaltungselektronik wie CD-Player, DVD-Player,

Sat-Receiver, Surround-Anlagen usw. sind bereits mit

Toslink-Schnittstellen ausgerüstet. Lichtwellenleiter mit fertig

konfektionierten Steckverbindern sind in Längen bis zu 10 m erhältlich.

Geräteseitig ist in den Steckverbindern bereits die Sende- und

Empfangselektronik integriert. Toslink- Module sind daher vielseitig

einsetzbar, wobei die optimale Ankopplung der Sendeund Empfangsdioden an

den Lichtwellenleiter durch die mechanische Konstruktion sichergestellt

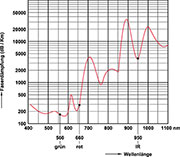

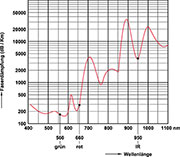

ist.Kunststoff-Lichtwellenleiter haben das Dämpfungsminimum im

sichtbaren Lichtbereich, bei ca. 570 nm.

|

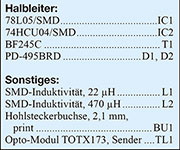

| Bild 1: Dämpfung von Kunststoff-LWL in dB/km in Abhängigkeit von der Wellenlänge der Strahlung |

Eine

Herausforderung ist dabei die Übertragungsbandbreite des

S/PDIF-Signals, die mit 100 kHz bis 6 MHz spezifiziert ist, und die

damit verbundenen kurzen Schaltzeiten. Bei 48 kHz Abtastfrequenz beträgt

die Signal-Bitrate 3,1 MHz, womit 160-ns-Impulse zu übertragen sind. Da

Standard-Infrarot-Sendedioden nicht in der Lage sind, Signale mit

derart kurzen Schaltzeiten zu übertragen, wurden sehr schnelle

Spezial-IR-Sendedioden ausgewählt. Die Anstiegs- und Abfallzeiten der

eingesetzten Typen von Avago betragen nur 40 ns. Die Dioden des Typs

HDSL 4230 haben eine sehr hohe Strahlungsintensität und mit 17° einen

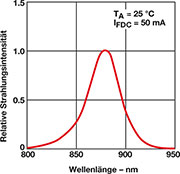

engen Abstrahlwinkel. Im Gegensatz zu den meisten IR-Sendedioden liegt

das Maximum der Strahlung nicht bei 950 nm, sondern bei 875 nm.

|

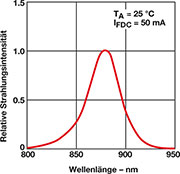

| Bild 2: Strahlungsmaximum der Sendediode in Abhängigkeit von der Wellenlänge der Strahlung |

|

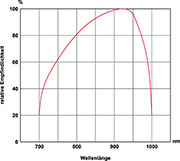

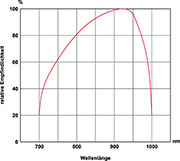

| Bild 3: Spektrale Empfindlichkeit der IR-Empfangsdiode PD-495BRD |

IR-Sender

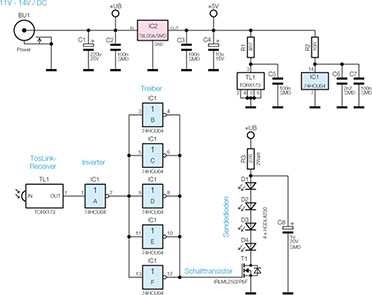

|

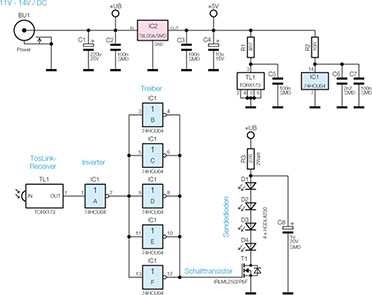

| Bild 4: Schaltbild des Sendemoduls TIR 100T |

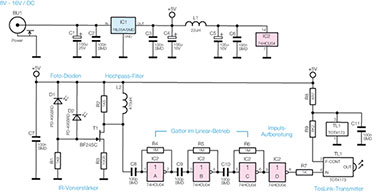

IR-Empfänger

|

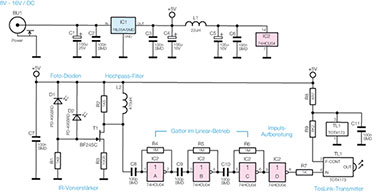

| Bild 5: Schaltbild der Empfangseinheit TIR 100R |

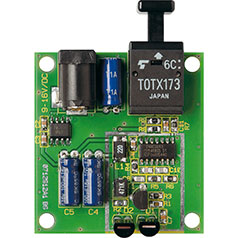

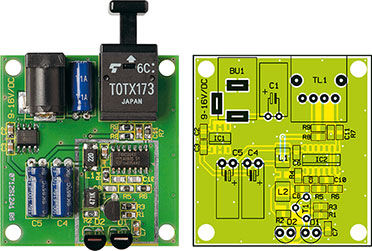

Nachbau

Da

bereits alle SMD-Komponenten werkseitig vorbestückt sind, ist der

praktische Aufbau einfach und schnell erledigt. Von Hand sind somit nur

noch die konventionellen, bedrahteten Bauteile zu verarbeiten. Den

Nachbau beginnen wir mit der Empfängerplatine, wo zuerst das Toslink-

Transmittermodul TOTX 173 eingesetzt wird. Beim Verlöten ist darauf zu

achten, dass das Bauteil plan auf der Platinenoberfläche aufliegt. Die

Verarbeitung der DC-Buchse BU 1 erfolgt in derselben Weise. Beim Einbau

der Elektrolyt-Kondensatoren in liegender Postition ist unbedingt die

korrekte Polarität zu beachten. Falsch gepolte Elkos können sogar

explodieren. Nach dem Verlöten werden die überstehenden Drahtenden

direkt oberhalb der Lötstellen mit einem scharfen Seitenschneider

abgeschnitten. Die Anschlüsse des Transistors T 1 sind vor dem Verlöten

so weit wie möglich durch die zugehörigen Platinenbohrungen zu führen

und nach dem Verlöten werden die überstehenden Drahtenden abgeschnitten.

Jetzt bleiben nur noch die beiden Infrarot- Empfangsdioden zu

bestücken. Diese werden, wie auf dem Platinenfoto zu sehen, eingelötet

und die überstehenden Drahtenden an der Platinenunterseite

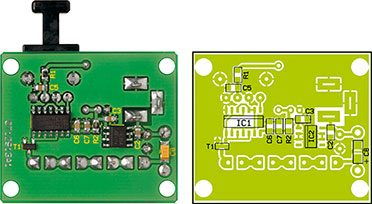

abgeschnitten. Bei der jetzt zu bestückenden Infrarot- Sendeeinheit ist

zuerst eine Brücke aus versilbertem Schaltdraht einzulöten. Danach sind

der Toslink-Receiver TORX 173 und die DC-Buchse BU 1 an der Reihe. Die

Bauteile müssen, wie die vergleichbaren Bauteile bei der

Empfangseinheit, vor dem Verlöten plan auf der Platinenoberfläche

aufliegen. Auch bei der Senderplatine werden die Elkos liegend, unter

Beachtung der korrekten Polarität, bestückt. Wie auf dem Platinenfoto zu

sehen ist, ist der Widerstand R 3 in stehender Position einzulöten. Bei

den Sendedioden ist die Anodenseite des Bauteils durch einen längeren

Anschluss gekennzeichnet und die Katodenseite des Gehäuses ist

abgeflacht. Die Bauteile sind wie auf dem Platinenfoto gezeigt

abzuwinkeln und die Anschlüsse von oben durch die zugehörigen

Platinenbohrungen zu führen. Nach dem Verlöten an der Platinenunterseite

sind alle überstehenden Drahtenden direkt oberhalb der Lötstellen

abzuschneiden. Nachdem nun beide Baugruppen fertig bestückt sind, steht

dem Einsatz nichts mehr entgegen. Eine sorgfältige Ausrichtung der

Sende- und Empfangsdioden sorgt für die bestmögliche Reichweite.

|

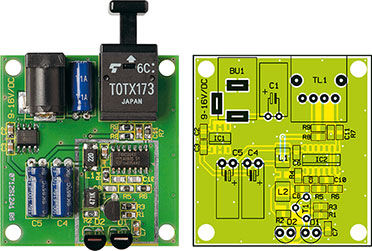

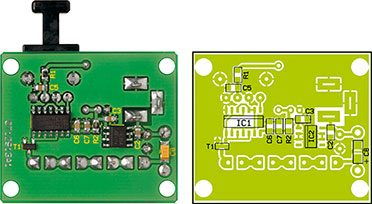

| Ansicht der fertig bestückten Empfangsplatine mit zugehörigem Bestückungsplan |

|

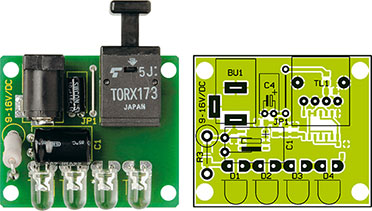

| Ansicht

der fertig bestückten Senderplatine mit zugehörigem Bestückungsplan,

oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Toslink-Signale über Infrarot TIR 100

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)