10-MHz-DDS-Funktionsgenerator DDS 110 Teil 2/2

Aus ELVjournal

02/2007

0 Kommentare

Alles rund um den Controller

Die

Steuerung der gesamten Schaltung und die Kommunikation mit dem

angeschlossenen PC übernimmt der Mikrocontroller IC 1.

Für den Betrieb des Mikrocontrollers wird neben dem Keramikschwinger Q 1

zur Takterzeugung die Reset-Schaltung aus R 5, C 2 und D 11 benötigt.

Wie beim 25-MHz-Quarzoszillator, wurde auch hier eine Entkopplung zur

Versorgungsspannung umgesetzt, um eventuelle Störungen des

Mikrocontrollers zu minimieren. Dazu wird die Spule L 1 in Verbindung

mit den Kapazitäten C 17 bis C 20 genutzt.

Neben der Steuerung des DDS-Bausteins übernimmt der Mikrocontroller IC 1

auch die Steuerung des Relais REL 1 mit Hilfe des Transistors T 1.

Damit beim Ausschalten des Relais keine hohen Spannungsspitzen

entstehen, ist die Diode D 12 parallel zum Relais angeordnet. Am

Port-Pin PC 6 von IC 1 befindet sich der externe Modulationseingang

„Mod.-in PM“. Der Synchronisationsausgang „Sync.-out“ für die

Betriebsart „Wobbeln“ wird durch den Port-Pin PC 5 angesteuert.

Mit den drei Datenleitungen PD 5, PD 6 und PD 7 des Mikrocontrollers

wird der Digital-Analog-Wandler IC 2 vom Typ LTC1658 gesteuert. Dieser

D/A-Wandler besitzt eine Auflösung von 14 Bit und

erhält am Pin 6 (REF) eine Referenzspannung von 2,5 V. Diese

Referenzspannung wird mit der Spannungsreferenzdiode D 14 erzeugt. Je

nach Einstellung durch den Mikrocontroller steht nun am Ausgang „Vout“

des DA-Wandlers eine Spannung zwischen 0 V und 2,5 V zur Verfügung.

Diese Spannung wird auf den Eingang (Pin 6) des als summierenden

Inverter arbeitenden Operationsverstärkers IC 3 B vom Typ TLC277C

gegeben.

Mit Hilfe dieses Verstärkers und der entsprechenden Beschaltung aus R

10, R 12, R 8, R 3, C 3 entsteht am Ausgang (Pin 7) die Steuerspannung

für die Endstufe im Bereich von -1 V bis +1 V. An der BNC-Buchse

„Mod.-in AM“ befindet sich ein zweiter Operationsverstärker, der als

reiner Impedanzwandler eingesetzt ist. An seinem Eingang befindet sich

der Kondensator C 1, über den der DC-Anteil des eingespeisten

Modulationssignals eliminiert wird. Falls die BNC-Buchse extern

unbeschaltet ist, wird der Eingang des OPs über den Widerstand R 4

definiert auf Masse gezogen. Das Ausgangssignal am Pin 1 des

Operationsverstärkers gelangt über den Widerstand R 2 ebenfalls auf die

oben beschriebene Addierstufe IC 3 B und wird

so dem Steuersignal überlagert. Das inver-

tierte Signal der aufsummierten Spannungen

(Pin 7) wird über den Widerstand R 7 auf den Eingang „VG“ (Pin 2) der

Endstufe LMH6503MA gelegt. Dieses Signal wird, wie in Teil 1 erwähnt,

genutzt, um den Verstärkungsfaktor der Endstufe zu ändern.USB-Wandler

Die

Datenverbindung zwischen dem PC und dem DDS-Board erfolgt über die

USB-Schnittstelle. Um die Kommunikation zwischen USB-Schnittstelle und

Mikrocontroller zu ermöglichen, ist der USB-TTL-Wandler IC 4

zwischengschaltet. Zwischen dem Mikrocontroller IC 1 und dem IC 4

besteht eine serielle Datenverbindung via „RxD“ und „TxD“.

Da der USB-TTL-Wandler intern mit einer Spannung von 3,3 V arbeitet,

sind

am Datenausgang „TxD“ zwei Schmitt-Trigger von Typ 74HCT14 in Reihe

geschaltet. Sie sorgen unter Berücksichtigung der Signalinvertierung für

eine Anhebung des Signalpegels auf 5 V. Die Kondensatoren C 4 bis C 6

werden zur Entstörung und Stabilisierung genutzt, als Reset-Schaltung

benötigt man hier nur den Widerstand R 1.

Der Mikrocontroller steuert über den Port-Pin PB 0 die rote „USB“-LED D

13 an und signalisiert so, dass die serielle Datenverbindung aufgebaut

wurde.

|

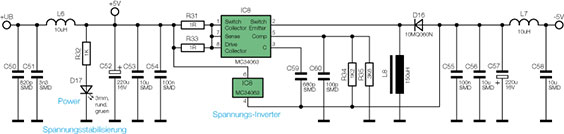

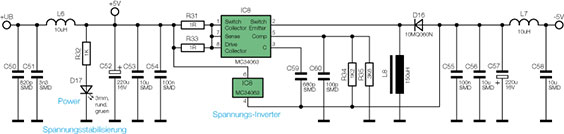

| Bild 8: Schaltbild der Spannungsversorgung |

Nachbau

Die

Platine wird bereits mit SMD-Bauteilen bestückt geliefert, so dass nur

die bedrahteten Bauteile zu bestücken sind. Die Bestückung der

bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand der Stückliste

und des Bestückungsplans.

Zuerst sind der 25-MHz-Quarzoszillator Q 2 und das Relais REL 1 zu

bestücken. Anschließend werden die vier Lötstifte an den Buchsen BU 2

bis BU 5 eingesetzt und sorgfältig von der Lötseite her angelötet. Im

nächsten Schritt erfolgt der Einbau der Elkos C 13, C 21, C 52 und C 57.

Beim Einsetzen der Elektrolyt‑Kondensatoren ist auf die richtige

Einbaulage bzw. die richtige Polung zu achten. Sie sind in den meisten

Fällen am Minus-Anschluss gekennzeichnet.

Anschließend wird nun die USB-Buchse BU 1 eingesetzt, hierbei ist darauf

zu achten, dass auch das Gehäuse der USB-Buchse an die Platine

angelötet wird.

|

| Bild 9: So erfolgt das Verlöten der BNC-Buchsen. |

Inbetriebnahme und Kalibrierung

Nutzer

des Betriebssystems Windows XP und Windows 2000 können nun das

DDS-Board zur ersten Inbetriebnahme an einen USB-Port des Computers

anschließen, die grüne „Power“-LED sollte nun leuchten.

Der PC erkennt die neu angeschlossene Hardware und verlangt nach kurzer

Zeit einen USB-Treiber.

Dieser Treiber (DDS110.inf) befindet sich auf der mitgelieferten

Programm-CD im Ordner „ELV_DDS110_Drivers“. Die zwischenzeitliche

Warnung, dass es sich um einen unsignierten Treiber ohne Windows-Logo

handelt, ist dabei zu ignorieren.

Unter Windows 98 SE bzw. Windows Me

ist vor dem Anschließen des DDS 110 die Datei „Preinstaller.exe“

auszuführen. Sie befindet sich ebenfalls im Ordner „ELV_DDS110_Drivers“.

Anschließend kann das DDS-Board mit dem PC verbunden werden.

Nach der Installation des Treibers kann die ebenfalls auf der CD

befindliche PC-Software installiert und gestartet werden. Um die

Software optimal bedienen zu können, ist eine Bildschirmauflösung von

mindestens 1024 x 768 Bildpunkten notwendig.

|

| Bild 10: Geöffneter Menüpunkt „Kalibrierung“ |

Als

Erstes wird hier der Menüpunkt „Offset“ ausgewählt, um einen eventuell

auftretenden Offset zu kompensieren. Das sich öffnende Fenster

(Abbildung 12) beinhaltet eine Anleitung, in der alle notwendigen

Schritte aufgelistet sind. Um die Kompensierung des Offset umsetzen zu

können, muss die Lötbrücke JP 1 geöffnet sein (Abbildung 11).

Mit einem Multimeter wird die am Signal-Ausgang „Signal-out“ anliegende

Gleichspannung gemessen. Nachdem die Schaltfläche „minimale Amplitude“

betätigt worden ist, wird mit Hilfe des Trimmers R 15 der

Gleichspannungsanteil auf 0 V eingestellt. Anschließend wird die

Schaltfläche „maximale Amplitude“ gedrückt und der jetzt gemessene

Gleichspannungsanteil mit dem Trimmer R 25 wieder auf 0 V eingestellt.

Die Einstellung wird mit dem Button „Schließen“ beendet.

|

| Bild 11: Lage der Lötbrücke |

|

| Bild 12: Offset-Kalibrierung |

|

| Bild 13: Kalibrierung der Amplitude |

Mit

einem Multimeter wird die am Signal-Ausgang „Signal-out“ anliegende

Gleichspannung gemessen. Nachdem die Schaltfläche „minimale Amplitude“

betä-tigt worden ist, wird mit Hilfe des Trimmers R 15 der

Gleichspannungsanteil auf 0 V eingestellt. Anschließend wird die

Schaltfläche „maximale Amplitude“ gedrückt und der jetzt gemessene

Gleichspannungsanteil mit dem Trimmer R 25 wieder auf 0 V eingestellt.

Die Einstellung wird mit dem Button „Schließen“ beendet.

Der nächste Punkt ist die Kalibrierung der Signalamplitude, Abbildung 13

zeigt das geöffnete Fenster, nachdem dieser Menüpunkt angewählt ist.

Auch in diesem Fenster ist eine Anleitung mit den notwendigen Schritten

zu sehen. Für die Kalibrierung der Amplitude muss im Hauptfenster eine

Frequenz von 1 kHz eingestellt und am Signal-Ausgang eine Last in Form

eines 50-Ω-Abschlusswiderstands angeschlossen werden. Zudem wird ein

Messgerät benötigt, mit dem Spitze-Spitze-Spannungen gemessen werden

können, z. B. ein Oszilloskop.

Mit dem Schieberegler wird eine Ausgangsspannung von 0,2 Vss bzw. 0,8

Vss eingestellt und mit dem dazugehörigen Button quittiert. Danach

erfolgt die Bestätigung der eigentlichen Kalibrierung mit dem Klick auf

„Kalibrierdaten senden“. Mit dem Befehl „Schließen“ wird das Fenster

geschlossen.

Als Letztes erfolgt die Kalibrierung der Ausgangsfrequenz. Falls jedoch

die von Quarzoszillator Q 2 gegebene Genauigkeit von 25 ppm ausreicht,

kann dieser Schritt übersprungen werden.

|

| Bild 14: Kalibrierung der Frequenz |

Endmontage, Anschluss und Einbau

|

| Bild 15: Montiertes Abschirmgehäuse |

Wichtig:

Um für das DDS-Board einen ausreichenden ESD-Schutz zu gewährleisten, muss es in das dafür vorgesehene Gehäuse eingebaut werden.

Datenblatt AD9833: :

Internetseite des Herstellers: http://www.analog.comFachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- 10-MHz-DDS-Funktionsgenerator DDS 110 Teil 2/2

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| weitere Fachbeiträge | Foren | |

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)