Intervall-Schalter IVS 53

Aus ELVjournal

02/2007

0 Kommentare

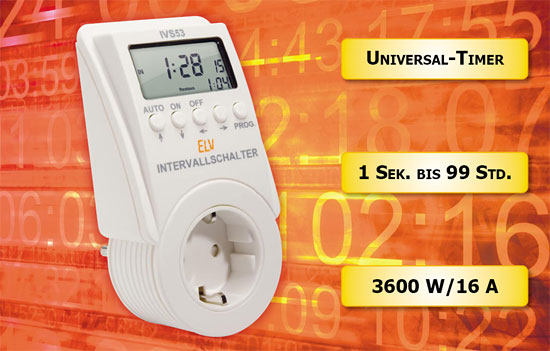

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 230 V/50 Hz/

0,5 W |

| Schaltausgang | 3600 W/16 A |

| Schaltzeiten | 1 Sek. bis 99 Std. |

| Abm. (B x H x T) | 131 x 77 x 68 mm |

Der

universell einsetzbare Timer, wenn es darum geht,

Geräte in einem bestimmten Zeitintervall ein- und auszuschalten! Die

Ein- und Ausschaltzeiten sind in einem Bereich von 1 Sekunde bis 99

Stunden einstellbar. Die Bedienung des praktischen Gerätes wurde bewusst

einfach gehalten, so das z. B. keine Uhrzeiten, sondern lediglich die

Zeitintervalle für das Ein- und Ausschalten eingestellt werden.Intervalle – einfach und praktisch

Jeder

Autofahrer kennt den praktischen Wert eines Intervall-Schalters –

einmal aktiviert und das Intervall gewählt, entlastet der uns vom

lästigen Ein- und Ausschalten der Scheibenwischer bei leichtem

Niederschlag, Nebel usw.

Solch eine Schaltung kann man aber auch woanders einsetzen, einfach

überall da, wo man für eine gewisse Zeit irgendetwas automatisch ein-

und ausschalten will. Einsatzfälle gibt es viele – der Auslöser für

unseren Entwickler war die Installation einer kleinen Pool-Anlage. Das

Badewasser wollte er mit einem in der prallen Sonne platzierten

schwarzen Gartenschlauch erwärmen (das kann im Garten selbst, auf dem

Garagen- oder Schuppendach oder ähnlichen, gut beschienenen Orten sein,

einfach mäanderförmig möglichst viel Schlauchlänge auslegen) und mit

einer Umwälzpumpe immer wieder das erwärmte Wasser in den Pool und von

dort abgekühltes Wasser zurück in das Schlauchsystem pumpen. So weit, so

gut. Aber ein ständiger Umwälzbetrieb kostet viel Strom und der

Erwärmungseffekt geht durch das ständige Durchpumpen schnell verloren.

Also musste eine gewisse Zeit gewartet werden, bis sich das Wasser in

dem schwarzen Schlauch schön erwärmt hat, um erst dann für eine kurze

Zeit eine Zirkulation auszulösen, die gerade ausreicht, das komplette

Flüssigkeitsvolumen im Schlauch einmal auszutauschen. Hierfür stieß eine

normale Schaltuhr systembedingt an ihre Grenzen – verfügt sie doch nur

über wenige Schaltzeiten je Tag, ist somit für diesen Zweck unbrauchbar.

Ergo musste ein Intervall-Schalter ähnlich wie der im Auto her! Der

wird einfach frühmorgens gestartet und schaltet die Pumpe in

einstellbaren Intervallen ein und aus. Das spart viel Elektroenergie und

sichert einen optimalen Erwärmungseffekt.Ähnliche

Anwendungsbeispiele werden wohl jedem einfallen, der Haus und Garten

hat. Im Sommer kann der Intervall-Schalter im Garten eingesetzt werden,

etwa zum Rasen- oder Gartensprengen (spart viel Wasser und man

verhindert, dass der Garten zur Seenlandschaft wird, wenn man den

Sprenger mal „vergisst“), im Rest des Jahres erfüllt der dank

Stecker-Steckdosen-Gehäuse einfach umsetzbare Automatikschalter etwa

eine Aufgabe als einfache Anwesenheitssimulation, indem man ihn während

der Abwesenheit das Licht in einem Raum schalten lässt. Setzt man hierzu

gleich zwei oder drei Intervall-Schalter abgestimmt in verschiedenen

Räumen ein, gerät das Ganze schon in die Nähe einer perfekten

Anwesenheitssimulation.

Und zusätzlich kann das Gerät auch noch als Ausschalt-Timer dienen. So

kann man das Bügeleisen garantiert nicht vergessen, das Licht bleibt

noch eine gewisse Zeit an, eine Pumpe läuft nur einmalig für die

gewünschte Zeit usw. Dank des recht einfachen Aufbaus unseres

Intervall-Schalters ist dieses Accessoire auch recht preisgünstig und

wird sich schnell rentieren. Denn wir haben hier auf eine integrierte

Uhr verzichtet, lediglich eine einfache Ablaufsteuerung verrichtet ihre

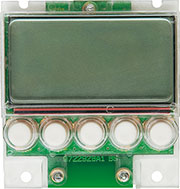

Arbeit. Nicht verzichten muss der Anwender auf Bedienkomfort – alle

Einstellungen werden über ein LC-Display kontrolliert, so ist man immer

im Bilde über den Ist-Zustand und kann die gewünschten Zeiten einfach

eingeben. Bedienung und Programmierung

|

| Bild 1: Alle verfügbaren Segmente des eingesetzten Displays |

Manueller Betrieb

Zum

manuellen Schalten der angeschlossenen Last sind die Tasten „ON“ und

„OFF“ vorgesehen.

Ein Tastendruck auf „ON“ schaltet die Last ein, und entsprechend wird

mit „OFF“ die Last wieder ausgeschaltet. Der Schaltzustand wird im

Display durch die Segmente „EIN“ und „AUS“ dargestellt.Automatikbetrieb

Im

Automatikmodus, angewählt durch die Taste „AUTO“, werden die

programmierten Ein- und Ausschaltzeiten kontinuierlich wiederholt. Mit

welcher Sequenz das Gerät beginnen soll, kann man dadurch festlegen,

welche Taste vor der Taste „AUTO“ gedrückt wurde. Drückt man z. B.

zuerst die Taste „ON“ und danach die Taste „AUTO“, beginnt die Sequenz

mit der Einschaltzeit. Die verbleibende Zeit, bis ein Wechsel des

Schaltzustands stattfindet, wird durch die „Restzeit“ im unteren Teil

des Displays angezeigt.Ausschalt-Timer

Der

Intervall-Schalter ist auch als Ausschalt-Timer nutzbar, der nach einer

bestimmten Zeit einen Verbraucher ausschaltet. Diese Funktion kann auf

einfache Weise aktiviert werden, indem man die Ausschaltzeit auf

00:00:00 setzt. Betätigt man die Taste „ AUTO“, wird der Verbraucher für

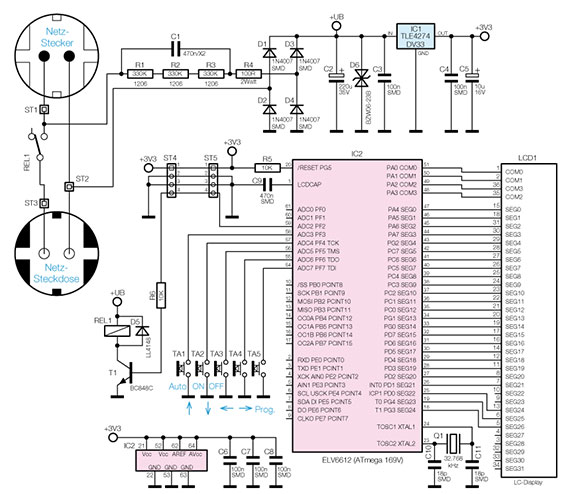

den Zeitraum der programmierten Einschaltzeit eingeschaltet.Schaltung

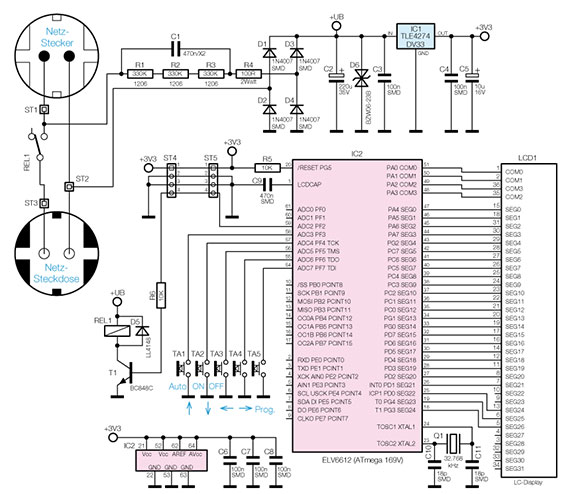

|

| Bild 2: Schaltbild des IVS 53 |

Achtung!

Aufgrund

der im Gerät frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und

Inbetriebnahme ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die

aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen

Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Außerdem

ist bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur,

ein Netztrenntransformator zu verwenden.Nachbau

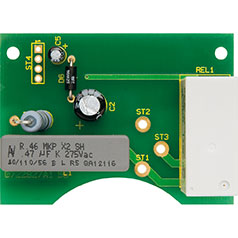

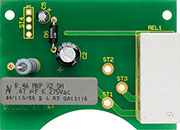

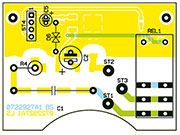

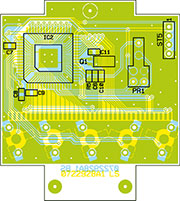

Die

Bestückung der Platine erfolgt gemischt mit SMD- und bedrahteten

Bauteilen. Die SMD-Bauteile sind schon vorbestückt, so dass hier

lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf

Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw.

notwendig ist.

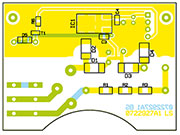

Wir beginnen zunächst mit der Bestückung der Netzteilplatine. Die

Bestückung der bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand

der Stückliste, des Bestückungsdruckes und des Schaltbildes. Die

Bauteile werden auf der Platinenunterseite verlötet, überstehende

Drahtenden mit dem Seitenschneider gekürzt. Beim Bestücken vieler

Bauteile ist auf die richtige Einbaulage zu achten. Am Gehäuse der Elkos

C 2 und C 5 ist der Minus-Pol gekennzeichnet. Die Diode D 6 besitzt

keine Polung.

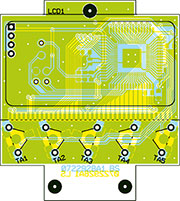

Im nächsten Arbeitsschritt werden die Verbindungsleitungen zwischen

Netzteil- und Anzeigenplatine angefertigt. Diese bestehen aus jeweils

einem 8 cm langen Stück Litze (0,22 mm²). Es stehen verschiedenfarbige

Leitungen zur Verfügung, um beim Anlöten an die Anzeigeplatine ein

Verwechseln zu verhindern. Für die beiden mittleren Masseverbindungen

nimmt man zweckmäßigerweise die Farbe Schwarz. Die beiden äußeren

Leitungen sind beliebig wählbar. Die Leitungen werden zunächst nur auf

der Netzteilplatine angelötet.

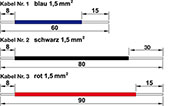

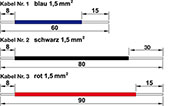

|

| Bild 3: Anzufertigende Kabelabschnitte für den Anschluss der Steckereinheit |

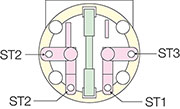

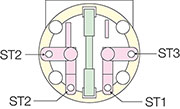

|

| Bild 4: Anschlussbelegung der Steckereinheit |

|

| Bild 5: Die fertig verdrahtete Steckereinheit |

|

| Bild 6: Das montierte Display |

|

| Bild 7: Einzelne Komponenten des Displays |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Intervall-Schalter IVS 53

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)