Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Mini-Stereo-Audio-Mixer MAM 1

Aus ELVjournal 02/2007

0 Kommentare

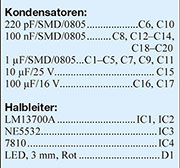

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 1 | 0,75 | OK | 2/07 |

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 12–15 VDC |

| Stromaufnahme (Leerlauf) | 40 mA |

| Eingänge | 2 x Stereo (Cinch) |

| Ausgänge | 1 x Stereo (Cinch) |

| Verstärkung | 1,5 dB |

| Klirrfaktor | 0,07 % |

| Frequenzgang | 15 Hz – 40 kHz |

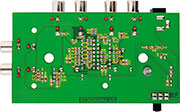

| Abm. (Gehäuse) | 115 x 64 x 28 mm |

Das Mini-Stereo-Mischpult erlaubt es, einen Verstärkereingang für zwei Audioquellen gemeinsam zu nutzen. Die Pegel der beiden Kanäle werden dabei durch elektronische „Potis“ eingestellt, was die mit der Zeit auftretenden Kontaktprobleme mechanischer Potentiometer mit ihren unangenehmen Folgen eliminiert.

Gut gemischt

Viele (Kompakt-)Hi-Fi-Anlagen und ähnliche Audiogeräte verfügen nur über einen einzigen Eingang für zusätzliche Audio-Signale, meist mit „AUX“ bezeichnet. Will man jetzt etwa DVD-Player und MP3-Player daran anschließen, ist ständiges Umstecken angesagt. Dazu kommen immer wieder Probleme mit der Anpassung der Pegel – mal ist der Eingangspegel zu hoch, was zu Übersteuerungen führt, mal zu niedrig, was letztendlich eine verrauschte Wiedergabe ergibt. Da kommt solch ein Mini-Mixer, wie wir ihn hier vorstellen, gerade recht. Er ermöglicht nicht nur die gemeinsame Nutzung eines Eingangs für zwei Geräte, es ist auch ein Ein- und Ausblenden bzw. eine einfache Pegelanpassung, auch zwischen den beiden Audioquellen, möglich. Dabei wenden wir eine rein elektronische Pegeleinstellung an, so dass es nicht zu lästigen Kratz- und Aussetzgeräuschen kommen kann, die mechanischen Potentiometern nach längerer Nutzung wegen eindringenden Staubs oder durch Abnutzung der Schleifbahnen zu eigen sind.Schaltung

|

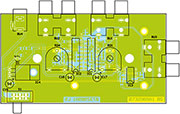

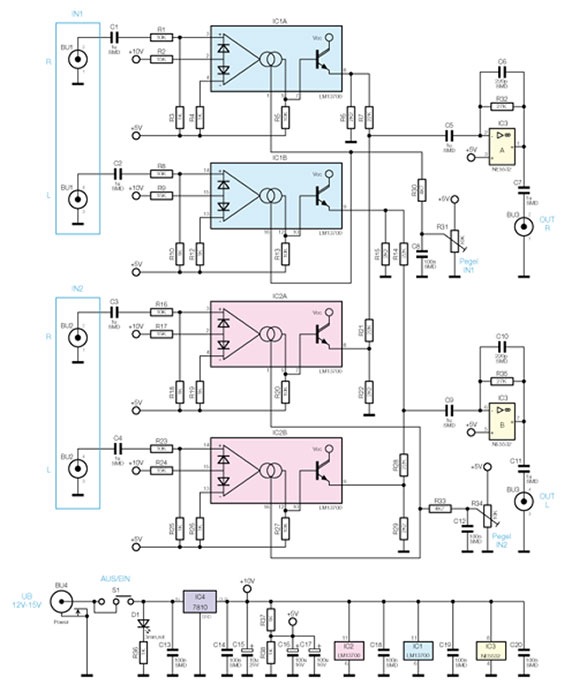

| Bild 1: Das Schaltbild des Mini-Mixers |

|

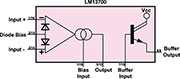

| Bild 2: Das Blockschaltbild des LM13700 |

Nachbau

Der Nachbau erfolgt auf einer doppelseitigen Platine mit gemischter Bestückung aus SMD- und bedrahteten Bauteilen. Die SMD-Bauteile sind beim Bausatz schon vorbestückt, so dass nur die bedrahteten Bauteile bestückt werden müssen und der mitunter mühsame Umgang mit den kleinen SMD-Bauteilen somit entfällt. Hier ist lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw. notwendig. Die Bestückung der bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand der Stückliste und des Bestückungsplans. Die Anschlüsse der Bauteile werden durch die im Bestückungsdruck vorgegebenen Bohrungen geführt. Der Spannungsregler IC 3 wird liegend montiert und mit einer Schraube M3 x 8 mm, Fächerscheibe und M3-Mutter befestigt. Die Anschlussbeine von IC 3 sind zuvor im Abstand von 3 mm vom IC-Gehäuse um 90° abzuwinkeln.Nach dem Verlöten der Anschlüsse auf der Platinenunterseite (Lötseite) werden überstehende Drahtenden mit einem Seitenschneider sauber abgeschnitten, ohne die Lötstelle selbst dabei zu beschädigen. Beim Einsetzen der Halbleiter und der Elkos C 15 bis C 17 ist auf die richtige Einbaulage bzw. die richtige Polung zu achten, wobei in der Regel der Minus-Anschluss am Gehäuse der Elkos gekennzeichnet ist. Die Einbaulage der Halbleiter ist durch den Bestückungsdruck vorgegeben. Die LED D 1 sollte einen Abstand von 18 mm zur Platine (gemessen zwischen Platine und LED-Oberkante) aufweisen. Die Polung der LED ist durch den etwas längeren Anschluss der Anode (+) erkennbar. Als Nächstes werden die Buchsen und die beiden Potis R 31 und R 34 bestückt und verlötet. Die Potis werden mit einer Steckachse versehen, auf die dann bei geschlossenem Gehäuse jeweils ein Drehknopf aufgesteckt wird. Nachdem die Platine so weit aufgebaut ist, erfolgt der Einbau in das Gehäuse. Hierzu wird die Platine zunächst mit drei Kunststoffschrauben 2,2 x 5 mm im Gehäuseunterteil befestigt. Nachdem man das Gehäuseoberteil mit dem Gehäuseunterteil verschraubt hat, sind die Drehknöpfe, mit Pfeilscheibe und Kappe versehen, lagerichtig (Pfeil muss mit Skala korrespondieren) auf die Steckachsen aufzustecken und seitlich mit der zugehörigen Madenschraube zu fixieren.Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Mini-Stereo-Audio-Mixer MAM 1

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Produkte | Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: