Kfz-Leistungsmesser KL 100 – zeigt, was in Ihrem Motor steckt Teil 2/4

Aus ELVjournal

03/2007

0 Kommentare

Technische Daten

| Betriebsspannung | 9–15 VDC |

| Stromaufnahme | max. 100 mA |

| Tachosignal | |

| Signalform | Rechteck, Sinus o. Ä. |

| Amplitude | min. 0–5 V, max. 0–16 V |

| Frequenz | 1000–65.535 Pulse pro km |

Der

KL 100 ermittelt anhand eines elektronischen Tachosignals, das bei

vielen Pkw bereits bis zum Autoradio-Einbauschacht gelegt ist, die

Fahrzeuggeschwindigkeit und die Beschleunigungsdaten des Fahrzeugs. Nach

Eingabe der Fahrzeugmasse und einer Messfahrt kann das Gerät die

Motorleistung bestimmen. Es laufen Kilometerzähler und unter

Berücksichtigung der Reibung auch Energiezähler mit, die Rückschlüsse

auf das Fahrverhalten ziehen lassen. Die Messwerte und Einstellungen

lassen sich über ein LC-Display verwalten. Im zweiten Teil des Artikels

widmen wir uns Schaltungstechnik, Aufbau, Installation und Bedienung des

Kfz-Leistungsmessers.Hinweis: Der KL 100 ist als Bausatz nicht im Bereich der StVZO zugelassen. Schaltung

|

| Bild 11: Schaltbild des KL 100 |

Abbildung

11 zeigt das Schaltbild des

KL 100. Da der KL 100 aus dem Tachosignal des Kfz viele verschiedene

Werte berechnen muss, ist ein schneller Mikrocontroller (IC 1) mit einem

präzisen Takt, gegeben durch den Quarz Q 1 und die zugehörigen

Lastkapazitäten C 3 und C 4, erforderlich.

Für den Betrieb und die Bedienung im Kfz stehen das LC-Display LCD 1,

die Tasten TA 1 bis TA 6, der Piezo-Signalgeber PZ 1 und eine LED D 2

als Benutzer- Schnittstellen zur Verfügung.

Die Hinterleuchtung des Displays ist über den Widerstand R 4 direkt mit

der +5-V-Betriebsspannung verbunden. Da R 4 eine nicht unwesentliche

Verlustleistung als Wärme abgeben muss, wurde für diesen Widerstand eine

bedrahtete Bauform gewählt. Das Poti R 3 dient zusammen mit dem

Widerstand R 2 der Kontrasteinstellung.

Die Tasten TA 5 und TA 6 sind direkt mit dem Mikrocontroller verbunden,

TA 1 bis TA 4 teilen sich ihre Port-Pins mit dem LC-Display. Im

Normalfall arbeiten die Tasten gegen die internen Pull-up-Widerstände

des Mikrocontrollers. Für die Datenübertragung an das Display werden die

Port-Pins aber kurzzeitig als Ausgänge geschaltet. Um zu verhindern,

dass Datensignale, die für das Display bestimmt sind, von den Tasten

gegen Masse kurzgeschlossen werden, sind die Widerstände R 11 bis R 14

zwischengeschaltet. Diese sind so dimensioniert, dass sich beim

Betätigen der Tasten zusammen mit den internen Pull-up-Widerständen ein

Spannungspegel ergibt, den der Mikrocontroller noch sicher als Low-Pegel

erkennt.

Die Ansteuerung des Piezo-Signalgebers PZ 1 erfolgt über einen Taktgeber

ICM7555 (IC 3), da die internen Timer des Mikrocontrollers mit den

Grundfunktionen des KL 100 bereits ausgelastet sind. Ein positiver

Nebeneffekt dabei ist, dass der ICM7555 und damit auch der

Piezo-Signalgeber direkt mit der +12-V-Betriebsspannung versorgt werden

können. Die Schwelle für den Reset-Eingang liegt bei 0,7 V, so dass

dieser direkt vom Mikrocontroller ansteuerbar ist. So wird eine hohe

Lautstärke ohne zusätzlichen Pegelwandler erreicht. Mit dem Poti R 15

kann man die Signal-Lautstärke einstellen.

Das Tachosignal gelangt über die Widerstände R 6 bis R 8 an zwei

Eingänge des Mikrocontrollers. Der Kondensator C 2 soll Störungen

filtern. Tachosignale mit höheren Amplituden als 5 V werden hinter den

Widerständen durch die internen Schutzdioden des Mikrocontrollers auf 5 V

begrenzt. Die Reihenschaltung aus 3 Widerständen ist aus Gründen der

Sicherheit gewählt. Beim Ausfall (Kurzschluss) einer der Widerstände

verbleibt immer noch die Summe der beiden anderen Widerstände als

Eingangswiderstand des KL 100. Dies schützt zum einen den

Mikrocontroller, falls das Tachosignal durch die internen Schutzdioden

begrenzt wird, zum anderen schützt es die Bordelektrik des Kfz vor dem

Kurzschließen des Tachosignals.

Das Tachosignal gelangt zum einen an einen Input-Capture-Pin, wodurch

der Inhalt vom 16-Bit-Timer des Mikrocontrollers bei jeder fallenden

Signalflanke in einem Register gesichert wird. Damit der KL 100 einen

weiten Bereich von Pulsen pro km abdecken kann, gelangt das Tachosignal

zusätzlich an den Takt-Eingang eines weiteren Timers, der bei hohen

Tachosignalfrequenzen als Vorteiler dient. Das Input- Capture-Register

wird dann nicht mehr nach jeder fallenden Signalflanke gelesen, um den

Mikrocontroller zu entlasten.

Die permanente Versorgungsspannung seitens des Kfz wird über die

Sicherung SI 1 und über die Diode D 1, die als Verpolungsschutz dient,

geleitet. Zusätzlich sind die beiden Widerstände R 19 und R 20 sowie die

Transildiode D 3 eingebaut, die Spannungsimpulse oberhalb der

zulässigen Betriebsspannung abfangen sollen. Beim Betrieb im Kfz wird

der KL 100 über den Transistor T 3 ein- und ausgeschaltet. Dieser

wiederum ist durch die Transistoren T 1 oder T 2 ansteuerbar. T 1

schaltet den KL 100 ein, sobald die geschaltete Spannung des Kfz

anliegt. Über R 37 kann auch der Mikrocontroller die geschaltete

Spannung überwachen. Falls vor dem Ausschalten noch Daten gespeichert

werden müssen, kann der Mikrocontroller das Ausschalten mittels

Transistor T 2 verzögern. Schließlich wird für den Betrieb im Kfz noch

der Spannungsregler IC 4 benötigt, der eine Spannung von 5 V (+Ureg) zur

Verfügung stellt.

Für die Datenloggerfunktion ist ein Flash-Speicher (IC 2) eingebaut. Da

dieses IC nicht mit +5 V arbeitet, liefert ein weiterer Spannungsregler

(IC 5) eine Spannung von +3,3 V. Die Datenleitungen des Flash-Speichers

können direkt mit dem Mikrocontroller verbunden werden, da die Eingänge

spannungsfest bis über 5 V sind und der Mikrocontroller auch die

kleineren Ausgangspegel noch als High- Pegel erkennt.

Für das Auslesen der Daten verfügt der KL 100 über ein USB-Interface,

das in ähnlicher Form auch in vielen anderen ELV-Geräten zum Einsatz

kommt. Beim Betrieb im Kfz wird das USB-Interface nicht versorgt. Die

beiden Dioden D 4 und D 5 verhindern dabei, dass das Interface ungewollt

über die Datenleitungen versorgt wird.

Zur Quellenumschaltung werden im KL 100 die beiden MOSFET-Transistoren T

4 und T 5 benutzt. So wird die jeweils aktive Versorgungsspannung,

anders als bei einer Entkopplung durch Dioden, ohne nennenswerte

Verluste weitergeleitet, vorausgesetzt, es ist jeweils nur eine Quelle

angeschlossen. Nachbau

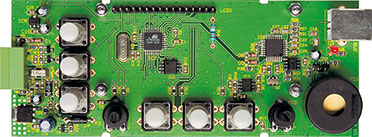

Der

KL 100 enthält eine Platine, die einseitig sowohl mit SMD-Bauteilen als

auch mit bedrahteten Bauteilen bestückt ist. Der Nachbau wird dadurch

erleichtert, dass die SMD-Bauteile bereits vorbestückt sind. Die

SMD-Bauteile sollten aber dennoch auf sichtbare Bestückungsfehler

geprüft werden.

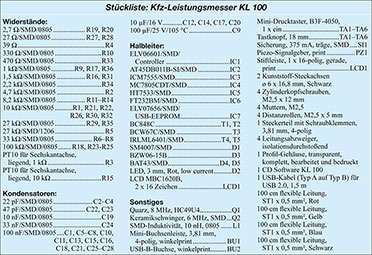

Bei der weiteren Bestückung dienen das Schaltbild, der Bestückungsdruck

und das Platinenfoto als Hilfe.

Die Bestückung beginnt mit dem Widerstand R 4 , der Transildiode D 3 und

dem Quarz Q 1. Anschließend werden die Elkos C 9, C 12, C 14, C 17 und C

20 eingebaut. Dabei ist auf die korrekte Polarität zu achten. Der

Minuspol ist auf den Elkos markiert.

Es folgen die Tasten TA 1 bis TA 6 und die beiden Potis R 3 und R 15

sowie die beiden Buchsen BU 1 und BU 2 und der Piezo-Signalgeber PZ 1.

Die Stiftleiste für das LC-Display muss beim Einlöten genau senkrecht

stehen. Bei der LED D 2 ist auf die Polung und die Einbauhöhe zu achten.

Der Anodenanschluss ist geringfügig länger. Die LED muss mit einem

Abstand von 18 mm zwischen der LED-Spitze und der Platinenoberfläche

eingebaut werden. Die Gehäuseoberschale kann dabei als Montagehilfe

dienen.

Bevor das Display endgültig montiert wird, sollte man einen kurzen

Funktionstest durchführen. Zuerst sollte das USB-Interface geprüft

werden. Dazu ist das Display nicht erforderlich. Man verbindet den KL

100 mit einem PC und führt die Treiberinstallation durch. Anschließend

trennt man den KL 100 wieder vom PC.

Für den Displaytest sollte der Kontrastregler R 3 in Mittelstellung

eingestellt sein. Jetzt führt man das Display über die Stiftleisten und

kippt es so (von der Grundplatine weg), dass die Stifte eingeklemmt und

damit auch kontaktiert werden. Wird der KL 100 jetzt wieder mit dem PC

verbunden, sollte das Display etwas anzeigen. Wenn der Test erfolgreich

war, ist das Display mit den 4 Schrauben, 4 Abstandshaltern und 4

Muttern zu montieren. Die Schrauben müssen dabei von der Unterseite der

Platine her eingesteckt werden, damit das Gehäuseunterteil später noch

passt. Wenn das Display fixiert ist, wird es mit der Stiftleiste

verlötet. Jetzt werden die Tastkappen auf die Tasten und die Steckachsen

auf die Potis gesteckt. Zuletzt ist die Schaltung in das

Gehäuseoberteil einzusetzen sowie das Gehäuseunterteil aufzuschieben.

Damit ist der KL 100 fertig aufgebaut.Installation

Der

KL 100 ist nicht für den festen Einbau im Kfz vorgesehen, sondern nur

für den Betrieb im Kfz während der Messfahrten. Zum Auslesen des

Datenloggers muss der KL 100 wieder aus dem Kfz entnommen werden.

Geeignete Orte für den Betrieb im Kfz sind also Ablagen, z. B. in der

Mittelkonsole, ein geeigneter Handyhalter oder die Hände des Beifahrers.

Auf jeden Fall dürfen Gerät und Anschlussleitungen nicht den Fahrer

behindern – so muss man Anschlussleitungen z. B. so verlegen, dass sie

niemals in das Pedalwerk, die Lenkung, die Schaltung usw. geraten

können. Auch das Gerät selbst darf sich während der Fahrt nicht von

seinem Platz lösen können, hier empfehlen sich z. B. Klebepads mit

Klettband und besonders die bereits erwähnten Handyhalter, die ja meist

auch quer eingestellt werden können.

Für den Betrieb im Kfz ist eine Anschlussleitung vorzubereiten, die

unter den o. g. Bedingungen bis zum gewünschten Betriebsort des KL 100

reichen muss. Zum Verbinden können die mit dem KL 100 mitgelieferten

Leitungen und Leitungsabzweiger benutzt werden. Um Kurzschlüsse zu

vermeiden, müssen die Leitungen in jedem Fall zuerst mit dem Steckerteil

verbunden werden und erst danach mit der Kfz-Elektrik. Die Zuordnung

der Leitungen erfolgt typischerweise gemäß Tabelle 1. Weitere

Informationen über die Leitungszuordnung finden sich im ersten Teil

dieses Artikels.

Für den Betrieb im Kfz ist eine Anschlussleitung vorzubereiten, die

unter den o. g. Bedingungen bis zum gewünschten Betriebsort des KL 100

reichen muss. Zum Verbinden können die mit dem KL 100 mitgelieferten

Leitungen und Leitungsabzweiger benutzt werden. Um Kurzschlüsse zu

vermeiden, müssen die Leitungen in jedem Fall zuerst mit dem Steckerteil

verbunden werden und erst danach mit der Kfz-Elektrik. Die Zuordnung

der Leitungen erfolgt typischerweise gemäß Tabelle 1. Weitere

Informationen über die Leitungszuordnung finden sich im ersten Teil

dieses Artikels.

Die Installation ist damit abgeschlossen. Zum Betrieb im Kfz ist der KL

100 nun mit dem Steckerteil zu verbinden.

Im nächsten Teil dieses Artikels gehen wir auf die umfangreiche

Inbetriebnahme ein.

|

| Ansicht der fertig bestückten Platine des Kfz-Leistungsmessers mit zugehörigem Bestückungsplan |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Kfz-Leistungsmesser KL 100 – zeigt, was in Ihrem Motor steckt Teil 2/4

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| weitere Fachbeiträge | Foren | |

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)