230-V-Einschaltstrombegrenzung 3680 VA ESB 54

Aus ELVjournal

04/2007

0 Kommentare

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 230 VAC |

| Stromaufnahme (Stand-by) | 0,002 A |

| Schaltschwelle/Relais | 20 VA |

| Schaltausgang | 16 A |

| Abm. (B x H x T) | 59 x 39 x 134 mm |

Die

Einschaltstrombegrenzung verhindert, dass bei Verbrauchern mit einem

hohen Einschaltstrom, wie z. B. größere Motoren, Netzteile oder

Verstärker mit einem sehr leistungsfähigen Netztransformator, die

Haussicherung für den entsprechenden Leitungskreis anspricht. Dies

geschieht dadurch, dass mittels eines NTC-Widerstandes der Einschalt-

bzw. Anlaufstrom des angeschlossenen Verbrauchers während der

Einschaltphase stark reduziert wird.Gebremste Leistung

Wohl

jeder hat im Haushalt, insbesondere in einem mit etwas älterer

Elektroanlage, schon einmal den Effekt erlebt, dass beim Einschalten

eines leistungsfähigen Elektrogerätes die Netzsicherung auslöst.

Insbesondere Verbraucher mit großen Induktivitäten wie z. B. größere

Motoren und Leistungstrafos können Auslöser sein. Diese Verbraucher

wirken im Einschaltmoment fast wie ein Kurzschluss, der folglich die

zuständige Sicherung auslöst. Obwohl das Gerät z. B. „nur“ 8 A

Stromaufnahme hat, übersteigt der Strombedarf im Einschaltmoment diesen

Wert um ein Vielfaches, so dass die 16-A-Standard-Absicherung

selbstverständlich ihrer angestammten Aufgabe gerecht wird und

abschaltet. Für den normalen Betrieb ist sie völlig ausreichend

dimensioniert, aber eben nicht intelligent genug, den kurzen

Einschaltstromstoß zu „interpretieren“. Unsere Einschaltstrombegrenzung

verhindert dieses sehr wohl funktionsgerechte, aber in diesem Falle eher

lästige Ansprechen der Netzsicherung, indem im Einschaltmoment eine

Strombegrenzung durch einen speziellen, impulsfesten NTCSerienwiderstand

vorgenommen wird.Nach

dieser Phase unterscheidet das einfach zwischen Steckdose und Last zu

schaltende Gerät zwei Zustände bzw. Bereiche, je nach der Höhe der

Scheinleistung des angeschlossenen Verbrauchers:

1.

Die

Scheinleistung beträgt maximal 20 VA („Kleinverbraucher“): In diesem

Fall reduziert sich der Serienwiderstand des NTC kontinuierlich, bis ein

vom Nennstrom des Verbrauchers abhängiger, stationärer Wert erreicht

ist. Der Verbraucher wird in diesem Fall ständig über den NTC-Widerstand

betrieben.

2.

Die Scheinleistung beträgt mehr als 20 VA:

Nach einer Zeitspanne von 0,4 Sek. schaltet ein Relais den Verbraucher

direkt ans Netz und überbrückt den NTC-Widerstand. Dabei spielt die Art

des Verbrauchers keine Rolle, da der Strom durch einen rein ohmschen

Widerstand begrenzt wird, lediglich die Kontaktbelastbarkeit des Relais

mit max. 16 A (3680 VA) ist zu beachten. Wollen wir die Funktion der

Einschaltstrombegrenzung ESB54 etwas näher betrachten.

Wirkungsweise

Mit

einem in Reihe zum Verbraucher geschalteten NTC wird im Einschaltmoment

der Spitzenstrom begrenzt. Der NTC weist im kalten Zustand einen

Widerstandswert von ca. 33 Ω auf. Je mehr Strom durch den NTC fließt,

desto stärker erwärmt er sich, wobei sich sein Widerstandswert

verringert. Um eine übermäßige Erwärmung bzw. eine Zerstörung bei großen

Betriebsströmen zu vermeiden, wird dem NTC kurz nach dem Einschalten

des Verbrauchers ein Relais parallelgeschaltet, über dessen

Schaltkontakt dann der volle Laststrom fließt. Eine Steuerelektronik in

der ESB54 erkennt, ob der Verbraucher ein- bzw. ausgeschaltet wird. Ab

einer Last von ca. 20 Watt wird automatisch das Relais zugeschaltet, das

dann den NTC entlastet. Sobald der Verbraucher ausgeschaltet wird,

fällt auch das Relais wieder ab. Der NTC ist wieder auf Normaltemperatur

abgekühlt und somit für den nächsten Einschaltvorgang bereit. Der

momentane Schaltzustand des Relais wird durch eine LED am Gerät

signalisiert.Schaltung

|

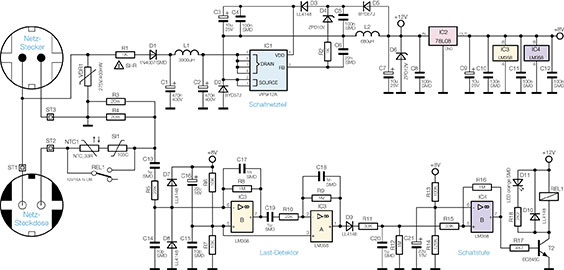

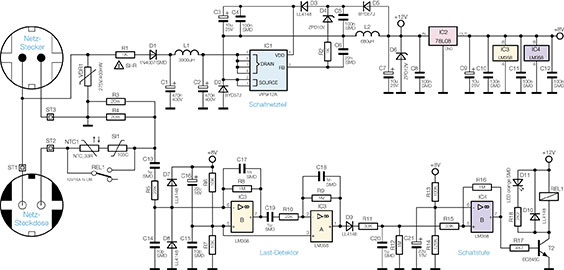

| Bild 1: Schaltbild der Einschaltstrombegrenzung |

Die

Spannungsversorgung für die Auswerte- und Steuerelektronik wird mit

einem Schaltnetzteil gewonnen, dessen Hauptbestandteil der

SMPS-Controller (Switch Mode Power Supply) IC 1 ist. Die

230-V-Eingangsspannung gelangt über den Widerstand R 1, D 1 und L 1 auf

den Drain-Anschluss von IC 1. Weitere wichtige Bestandteile dieses

Step-down-Wandlers sind die Speicherspule L 2 und die Diode D 2. Im

Prinzip arbeitet dieser Wandler wie jeder „normale“ Step-down-Wandler

auch. Kurz gesagt wird der interne MOSFET von IC 1 so lange

durchgeschaltet, bis sich am Kondensator C 7 eine Spannung von 12 V

einstellt. Der Schaltregler IC 1 arbeitet mit einer Taktfrequenz von ca.

60 kHz. Über den Feedback-Anschluss (Pin 3) von IC 1 wird die

Ausgangsspannung gemessen, und das Puls-Pause-Verhältnis der

Taktfrequenz des internen MOSFETs so lange nachgeregelt, bis die

Ausgangsspannung (12 V) konstant ist. Der VDR 1 schützt den Schaltregler

vor Überspannungsspitzen aus dem Netz. Die so gewonnene

12-V-Betriebsspannung wird für das Relais REL 1 benötigt. Die

Auswerteelektronik benötigt eine stabile Spannung von 8 V, die mit dem

Spannungsregler IC 2 stabilisiert wird. Wie

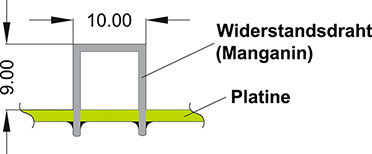

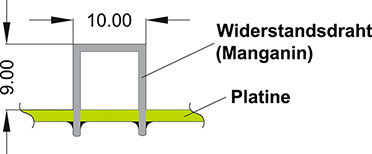

schon erwähnt, wird der Laststrom mit den beiden Shunt- Widerständen R 3

und R 4 gemessen. Die Wechselspannung über diesen Widerständen ist

proportional zum fließenden Strom, jedoch relativ klein. Die Verstärkung

erfolgt mit den beiden Operationsverstärkern IC 3 A und IC 3 B. Der

Arbeitspunkt für die beiden Verstärkerstufen wird mit dem

Spannungsteiler R 6 und R 7 auf 4 V festgelegt. Die beiden Dioden D 7

und D 8 schützen den OPEingang vor Spannungsspitzen. Da es sich um

Wechselspannung handelt, sind die Koppelkondensatoren C 13 und C 19

notwendig. Der Verstärkungsfaktor jeder OP-Stufe beträgt 45,45, wodurch

sich ein Gesamtverstärkungsfaktor von 2066 (45,45 x 45,45) ergibt. Das

verstärkte Wechselspannungssignal wird nun mit der Diode D 9

gleichgerichtet und mit C 20 gesiebt. Der nachfolgende Komparator IC 4

wertet diese Spannung aus und schaltet ab einer definierten Spannung den

Ausgang auf High-Pegel, wodurch der Transistor T 2 das Relais REL 1

einschaltet. Dieses Relais überbrückt dann den im Lastzweig liegenden

NTC-Widerstand. Wird der angeschlossene Verbraucher wieder

ausgeschaltet, sinkt die Spannung über den beiden Shunt-Widerständen,

und das Relais fällt wieder ab. Nachbau

Zum Nachbau ist folgender Sicherheitshinweis zu beachten:Achtung!

Aufgrund

der im Gerät frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und

Inbetriebnahme ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die

aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen

Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Außerdem

ist bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur, ein

Netz-Trenntransformator zu verwenden.

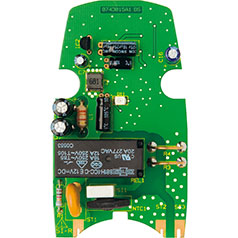

|

| Bild 2: Shunt-Widerstände |

Der

NTC-Widerstand und die Temperatursicherung werden thermisch gekoppelt

montiert. Hier werden beide Bauteile so eingebaut und verlötet, dass sie

auf gleicher Höhe stehen und sich möglichst großflächig berühren. Zur

besseren Wärmeübertragung wird zwischen beiden Bauteilen etwas

Wärmeleitpaste aufgetragen. Zum Schluss wird das Relais bestückt und

verlötet. Gehäuseeinbau und Endmontage

|

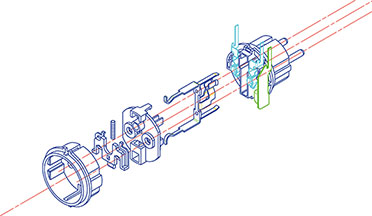

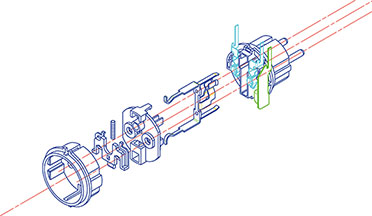

| Bild 3: Zusammenbau des Steckdoseneinsatzes |

Inbetriebnahme

Bei

der Inbetriebnahme ist zu beachten, dass zunächst die

Einschaltstrombegrenzung in eine Netzsteckdose zu stecken und danach

erst die Last anzuschließen ist. Damit ist sichergestellt, dass die

Einschaltoptimierung bereits komplett betriebsbereit ist, wenn der

Verbraucher zugeschaltet wird.

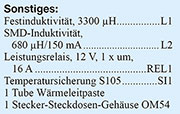

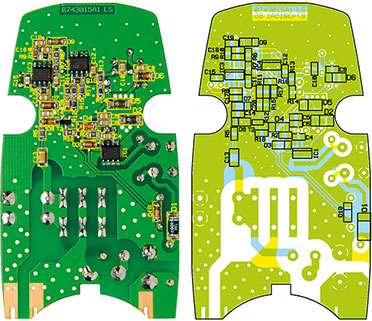

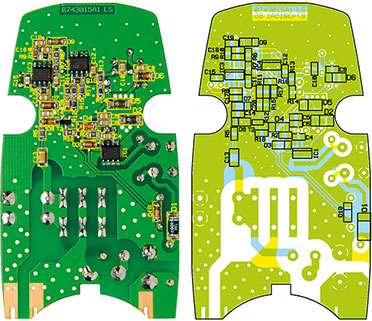

|

| Ansicht

der fertig bestückten Platine der Einschaltstrombegrenzung mit

zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von

der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- 230-V-Einschaltstrombegrenzung 3680 VA ESB 54

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)