CLIP-Rufnummern-Erkennung CRE 100 - Der Rufnummern-Detektiv warnt oder macht gute Laune

Aus ELVjournal

04/2007

0 Kommentare

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 6–18 VDC |

| DC-Versorgungsanschluss | Hohlstecker 3,5/1,3 mm |

| Max. Stromaufnahme | 500 mA bei 8 Ω Lautsprecherimpedanz |

| Max. Ausgangsleistung | 390 mW bei 8 Ω Lautsprecherimpedanz |

| Max. Sound-Speicherkapazität | 90 Sek. |

| Open-Collector-Ausgang | Umax = 30 V |

| Abmessungen (B x H x T) | 115 x 65 x 28 mm |

Erkennen

Sie schon am Klingelton, wer anruft! Dieses Komfortmerkmal modernster

Handys kann man mit der CRE 100 via TAE an jedem analogen

Telefonanschluss und somit unabhängig vom verwendeten Telefon

realisieren. Die CRE 100 kann bis zu acht verschiedene Telefonnummern

speichern und diese mit der Telefonnummer des Anrufers vergleichen. Gibt

es eine Übereinstimmung, spielt das Gerät einen zuvor zugeordneten

Soundfile ab. Insgesamt steht ein Soundspeicher für 90 Sekunden

Abspiellänge zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, externe

Komponenten wie Relais oder LEDs über einen universellen

Open-Collector-Ausgang zu schalten. Die Konfiguration erfolgt via USB

über ein mitgeliefertes Windows-Programm, und vom Rechner stammen auch

die Soundfiles.Big Ben: Schwiegermutter ruft an!

Wie

das jeder für sich empfindet, sei jedem selbst überlassen, aber in

vielen Fällen ist es wirklich sehr nützlich, wenn man schon anhand des

„Klingeltons“ identifizieren kann, wer anruft, um sich darauf einstellen

zu können, eventuell sogar gar nicht erst abzunehmen (Thema „Stalking“)

usw. Bei modernen Handys und auch gut ausgestatteten Festnetztelefonen

kennt man die Zuordnung zwischen Anrufernummer und einem entsprechenden

Display-Text („Chef ruft“) schon einige Zeit. Modernste Handys erlauben

es auch, Anrufern bestimmte Klingeltöne oder sogar beliebige Soundfiles

zuzuordnen. Und genau dies realisiert die CRE 100 für Ihren normalen

Analog-Telefonanschluss! Das kleine Gerät wird einfach zwischen

TAE-Anschlussdose und das Telefon geschaltet und benötigt nur noch ein

Steckernetzteil zur Spannungsversorgung. Der Telefonanschluss wird durch

das Zwischenschalten in keiner Weise eingeschränkt – die CRE 100 „hört“

gewissermaßen nur mit, wird durch die Rufspannung aktiviert und

identifiziert die Rufnummer des Anrufers (CLIP-Funktion).CLIP?

Die

Abkürzung CLIP steht für Calling Line Identification Presentation. Dies

ist ein Leistungsmerkmal für ankommende Rufe, bei dem die Rufnummer des

rufenden Teilnehmers übermittelt wird. Dafür wird ein digitales Signal

nach V.23-Norm mittels Frequenz-Shift-Keying (FSK) verwendet. Die Daten

werden zwischen dem ersten und zweiten Rufsignal (Klingeln) übertragen.Wie geht das?

Die

CRE 100 verfügt über ein Spezial- IC, das diese Daten herausfiltern und

decodieren kann. Der Rest ist einfach – ein Mikrocontroller vergleicht

die decodierten Daten mit den im EEPROM des Mikrocontrollers abgelegten

Rufnummern. Findet sich hier eine Übereinstimmung, erfolgt die Ausgabe

des abgespeicherten und zuvor am PC zugeordneten Soundfiles über einen

kleinen Lautsprecher. Für bestimmte Anwendungen, etwa in lauter Umgebung

oder für Hörbehinderte, ist es möglich, eine oder mehrere Anrufnummern

einem Schaltausgang zuzuordnen, so dass dieser etwa ein Lichtsignal oder

eine Außenklingel ansteuern kann. So weiß man auch unter o. g.

Umständen sofort, dass jemand aus dem gespeicherten Personenkreis von

max. 8 Rufnummern anruft und nicht irgendwer sonst. Ein Blick auf das

Display des (CLIP-fähigen) Telefons sagt dann auch, wer konkret aus

diesem Kreis anruft. Zusammen mit dem Gerät bzw. Bausatz wird eine

Windows-Software ausgeliefert, über die man das Gerät sehr einfach

konfi- gurieren kann. Über diese Software ist es möglich, auch beliebige

(allerdings in ein bestimmtes Format zu bringende) Soundfiles im

WAV-Format, die auf dem PC gespeichert sind, den einzelnen Rufnummern

zuzuordnen und diese auf die CRE 100 zu übertragen. Letzteres erfolgt

über die heute allgegenwärtige USB-Verbindung, die auch die

Spannungsversorgung der CRE 100 übernimmt, solange sie am PC

angeschlossen ist. Sind die Konfigurations- und Sounddaten übertragen,

kann man die CRE 100 vom PC trennen und an ihrem Einsatzort

installieren. Dort erfolgt die Spannungsversorgung über ein externes

Netzteil. Die Daten gehen nach der Trennung von der Stromversorgung

nicht verloren, da sie ausfallsicher in einem Flash-Speicher liegen.

Wollen wir uns zunächst einmal mit der Software, der Installation und

Konfiguration des Gerätes befassen.Installation und Bedienung

Zuerst

sind der USB-Treiber und die Software auf dem PC zu installieren.

Nutzer des Betriebssystems Windows XP und Windows 2000 können die CRE

100 zur ersten Inbetriebnahme an einem freien USB-Port des Computers

anschließen. Der PC erkennt die neu angeschlossene Hardware und verlangt

nach kurzer Zeit einen USB-Treiber. Dieser Treiber (CRE100.inf)

befindet sich auf der mitgelieferten Programm-CD im Ordner

„ELV_CRE100_Drivers“. Die zwischenzeitliche Warnung, dass es sich um

einen unsignierten Treiber ohne Windows- Logo handelt, ist dabei zu

ignorieren.Extratour für Windows 98 SE/Me

Unter

Windows 98 SE bzw. Me ist vor dem Anschließen der CRE 100 die Datei

„Preinstaller.exe“ auszuführen. Sie befindet sich ebenfalls im Ordner

„ELV_CRE100_ Drivers“. Anschließend kann die CRE 100 mit dem PC

verbunden werden. Nach der Installation des Treibers installiert man die

ebenfalls auf der CD befindliche PC-Software. Um die Software optimal

bedienen zu können, ist eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024 x

768 Bildpunkten notwendig.Programmstart

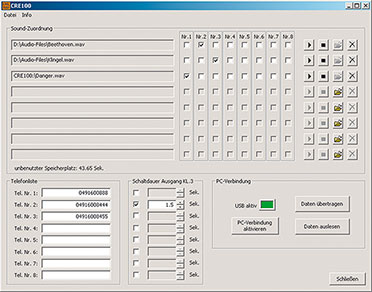

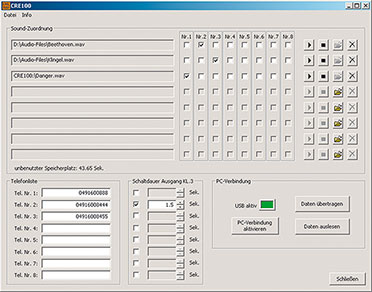

|

| Bild 1: Das Programmfenster des Konfigurationsprogramms |

Nach

dem Programmstart öffnet sich das Dialogfenster (Abbildung 1). Über

dieses Fenster werden alle Einstellungen am Gerät vorgenommen, es ist in

mehrere Abschnitte unterteilt, die wir im Folgenden erläutern. Um die

Verbindung zwischen dem PC und der CRE 100 herzustellen, ist zunächst

der Button „PC-Verbindung aktivieren“ zu drücken. Eine aktive

USB-Verbindung erkennt man daran, dass die Farbfläche neben der

Beschriftung „USB aktiv“ von Rot nach Grün wechselt. Ein nochmaliger

Druck auf den Button trennt die USB-Verbindung wieder. Mit dem Button

„Daten auslesen“ besteht die Möglichkeit, die aktuellen Einstellungen

aus der CRE 100 auszulesen. Hinweis: Während die PC-Verbindung aktiviert ist, ist die Rufnummern-Erkennung deaktiviert.

Sound-Zuordnung

In

diesem Abschnitt des Programmfensters wird festgelegt, welcher Sound

bei welcher erkannten Telefonnummer starten soll. Um eine WAV-Datei auf

die CRE 100 zu übertragen, ist zunächst über den Ordner-Button die

Audiodatei auf dem PC auszuwählen. Nach erfolgreicher Auswahl erscheint

in dem Textfeld auf der linken Seite der zugehörige Datei-Pfad. Mit dem

Play-Button ist eine Wiedergabe des Soundfiles zur Kontrolle möglich,

der Stop-Button beendet die Wiedergabe. Damit die Sound-Dateien zur CRE

100 übertragen werden können, müssen diese in einem bestimmten Format

auf dem PC vorliegen:

Format: WAV (PCM)

Samplingrate: 22,050 kHz

Auflösung: 8 Bit

Anzahl an Kanälen: 1 (Mono)

Nur

unter diesen Bedingungen ist es der CRE 100 möglich, die Sounds

auszugeben. Um eine solche Sound-Datei zu erstellen, kann man z. B. den

im Windows- Betriebssystem vorhandenen Audiorecorder einsetzen. Außerdem

gibt es im Internet diverse kostenfreie Programme, die eine Umwandlung

selbst von anderen Audio-Formaten in das erforderliche Format

ermöglichen oder die Lautstärke des Soundfiles verändern. Im nächsten

Schritt erfolgt die Festlegung, welche Telefonnummer mit dem Sound

verknüpft werden soll, dazu wird das jeweilige Häkchen neben dem

Textfeld gesetzt. In Abbildung 1 kann man z. B. erkennen, dass der

Rufnummer 04916008444 der Sound „Beethoven.wav“ zugeordnet ist. Eine

WAV-Datei ist auch für mehrere Telefonnummern einsetzbar. Dafür sind

einfach die entsprechenden Häkchen neben dem Textfeld zu setzen. Um

einen Sound aus der Zuordnung zu entfernen, muss der Button „Sound

Löschen“ betätigt werden. Beginnt der Pfad eines Soundfiles mit

„CRE100:\\...“, so befindet sich dieser im Datenflash der CRE 100. Im

unteren Bereich des Abschnitts erscheint der unbenutzte Speicherplatz in

Sekunden. Diese Anzeige wird nach jeder Änderung automatisch angepasst

und liefert so schnell und präzise die noch zur Verfügung stehende Zeit.

Telefonliste

In

diesem Bereich sind die Rufnummern einzutragen, auf die die

CLIP-Rufnummern-Erkennung reagieren soll. Die Rufnummer ist einfach

fortlaufend, ohne Zwischenräume, Trennstriche usw. in ein leeres Feld

einzutragen. Um eine Rufnummer zu entfernen, markiert man sie mit der

Maus und löscht sie mit der „Entf“- Taste auf der Tastatur.Schaltausgang definieren

Neben

der Telefonliste befindet sich der Bereich zum Einstellen des

Schaltausgangs. Mit dem Setzen des Häkchens neben der Rufnummer wird nun

bei Erkennung der Rufnummer der Open-Collector-Ausgang an Klemme KL 3

durchgeschaltet. Dabei kann man die Zeitdauer angeben, wie lange der

Ausgang durchgeschaltet bleiben soll. Die Zeit ist dabei auf maximal 5

Sek. in 0,1-Sek.-Schritten einstellbar.Daten übertragen

Sind

alle Einstellungen vorgenommen, kann die Konfiguration mit dem Button

„Daten übertragen“ auf der CRE 100 gespeichert werden. Nachdem alle

Daten übertragen sind, öffnet sich ein Hinweisfenster zur Bestätigung.

Die Datenübertragung kann je nach Datenmenge mehrere Minuten dauern.Schaltungsbeschreibung

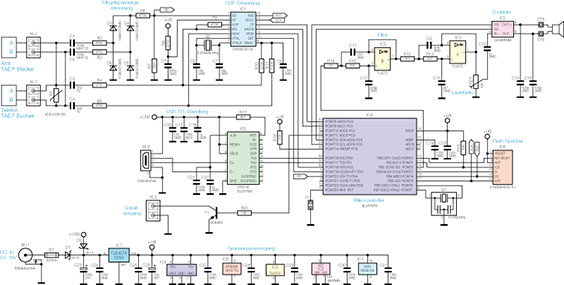

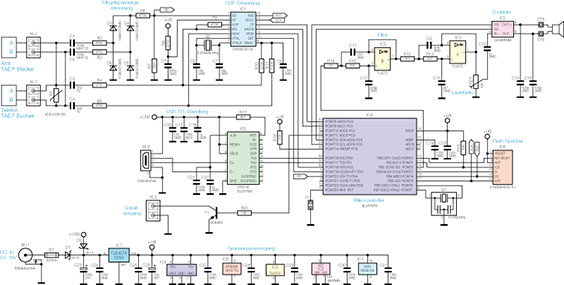

|

| Bild 2: Das Schaltbild der CRE100 |

Die

Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und dem Flash-Speicher

erfolgt über die SPI-Schnittstelle (Serial Peripheral Interface). Dabei

ist der Mikrocontroller der Master und der Flash- Speicher der Slave.

Über die Chip-Select- Leitung (Pin 11 von IC 6) kann der Mikrocontroller

den Flash-Speicher ansprechen und seine Daten von MOSI (Master out

Slave in) nach SI (Slave in) transportieren. Das Auslesen der Sounddaten

erfolgt von SO (Slave out) nach MISO (Master in Slave out). Der für

beide Richtungen benötigte Takt wird vom Master an der SCK-Leitung

erzeugt (Serial Clock). Über Pin 12 kann der Mikrocontroller sofort

erkennen, ob der Flash-Speicher im Moment beschäftigt ist oder neue

Befehle von Controller empfangen kann. Der Widerstand R 19 ist als

Pull-up-Widerstand eingesetzt. Die Datenverbindung zwischen der

PCSoftware und der CRE 100 wird über den USB-TTL-Wandler IC 5

hergestellt. Dazu besteht zwischen dem Mikrocontroller IC 4 und dem IC 5

eine serielle Datenverbindung via „RxD“ und „TxD“. Die Kondensatoren C

16 bis C 18 sowie C 21 und C 22 dienen zur Entstörung und Stabilisierung

der Versorgungsspannung +USB. Ein definierter Reset des Wandlers nach

dem Anschließen an einem USB-Port wird durch den auf +USB gelegten

Widerstand R 17 am Reset- Pin 9 erreicht. Kommen wir nun zum

eigentlichen Herzstück der CRE 100, der CLIP-Erkennung. Wie schon

eingangs erwähnt, werden die CLIP-Daten als FSK-moduliertes Signal

zwischen dem ersten und zweiten Klingeln übertragen. Das IC 1 vom Typ

CMX602B demoduliert diese Daten und gibt sie über die Signalleitung RxD

zum Pin 16 des Mikrocontrollers aus. Der CMX602B wird mit dem Quarz Q 2

betrieben, der den Systemtakt auf 3,579 MHz stabilisiert. Die Anbindung

an das Telefonnetz erfolgt über die Klemmen KL 1 und KL 2. Der

eingesetzte Varistor R 1 schützt die Schaltung vor Überspannungen aus

eventuellen Blitzeinschlägen oder Störungen im Telefonnetz. Mit den

Kondensatoren C 1 bis C 4 wird der Gleichspannungsanteil abgeblockt und

die Widerstände R 2 bis R 5 dienen als Schutzwiderstände. Das Klingeln

eines Telefons wird durch ein die Telefon-Gleichspannung überlagerndes

Wechselspannungssignal ausgelöst. Um dieses Wechselspannungssignal zu

detektieren, erfolgt zunächst eine Gleichrichtung mit einem

Brückengleichrichter, bestehend aus den Dioden D 3 bis D 6. Damit das so

gleichgerichtete Spannungssignal auch am Pin 3 (RD) vom CMX602B

auswertbar ist, ist es noch mit dem Spannungsteiler aus R 6 und R 7 auf

einen für die Elektronik ungefährlichen Spannungspegel zu bringen.

Gleichzeitig wird dieses Signal über die Signalleitung RD zum Pin 2 des

Mikrocontrollers gegeben. Nach dem Klingeln werden die Pins 10 und 11

des IC 1 so vom Mikrocontroller angesteuert, dass der CMX602B sich im

Modus zur FSK-Demodulierung befindet. Das

nachfolgende Signal aus FSKmodulierten CLIP-Daten gelangt über die

Kondensatoren C 3 und C 4 und die Widerstände R 4 und R 5 an die Pins 6

und 7 des CMX602B. An diesen Pins befinden sich die Eingänge eines

On-Chip-Operationsverstärkers. Ab hier beginnt der CMX602B mit der

Demodulation des Datensignals. Mit einem vom Mikrocontroller IC 4 über

die SCK-Leitung zur Verfügung gestellten Taktsignal werden die

demodulierten CLIPDaten vom CMX602B übermittelt. Damit nach dem Erkennen

einer Telefonnummer die CRE 100 einen Klingelton abspielen kann, werden

die Sounddaten aus dem Flash-Speicher ausgelesen und am Pin 14 des

Mikrocontrollers als PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) ausgegeben. Um

aus diesem digitalen Signal wieder ein analoges Audio-Signal zu

erzeugen, erfolgt die Einspeisung des PWM-Signals in das nachfolgende

Filter. Das gesamte Filter um IC 3 A und B ist ein Butterworth-Filter 4.

Ordnung mit einer Grenzfrequenz von ca. 8 kHz. Das nun am Pin 1 von IC 3

A anliegende analoge Audio-Signal wird über das Potentiometer R 21, das

zur Lautstärkeeinstellung dient, und den Kondensator C 10 auf den

Eingang der Endstufe geführt. Der Kondensator C 10 befreit das Audio-

Signal vom Gleichspannungsanteil. Die verwendete Endstufe vom Typ LM4906

ist ein Audio-Verstärker, der komplett ohne externe Bauteile auskommt.

Die beiden Kondensatoren C 14 und C 15 sind eingesetzt, um eventuelle

hochfrequente Störspannungen zu eliminieren. Durch einen Low-Pegel an

der Steuerleitung SD kann die Endstufe in den Shutdown-Mode gebracht

werden. In dieser Einstellung ist der Ausgang abgeschaltet und die

Stromaufnahme des Verstärkers wird auf ca. 0,1 μA gesenkt. Die Steuerung

des Shutdown- Mode übernimmt der Mikrocontroller. Mit der anderen

Steuerleitung (GS) ist es möglich, zwei Verstärkungsfaktoren

einzustellen. Bei einem High-Pegel ist die Verstärkung auf 12 dB (4 V/V)

eingestellt, mit anliegendem Low-Pegel sind es 6 dB (2 V/V). Bei der

CRE 100 sind die 12 dB fest eingestellt. An den beiden Lötstiftösen ST 5

und ST 6 wird der Lautsprecher angeschlossen. Kommen wir nun zum Aufbau

des Gerätes. Nachbau

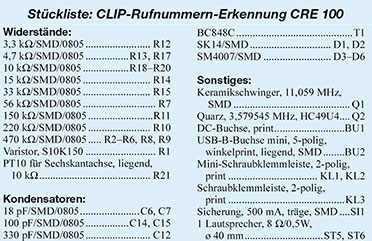

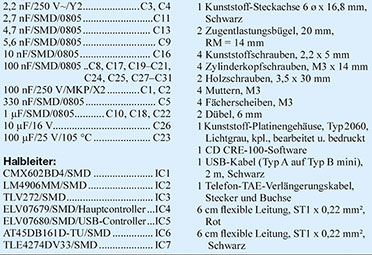

Der

Aufbau des Gerätes gestaltet sich unkompliziert, da alle SMD-Bauteile

bereits vorbestückt sind. Dies erspart den Umgang mit den mitunter nicht

leicht zu handhabenden SMD-Bauteilen. Dennoch ist die Bestückung wie

üblich auf Bestückungsfehler, Lötzinnbrücken und vergessene Lötstellen

zu prüfen. Die Bestückung der restlichen Bauelemente erfolgt in

gewohnter Weise anhand des Bestückungsplans, der Stückliste und unter

Zuhilfenahme der Platinenfotos. Dabei ist auf die richtige Polarität der

beiden Elkos C 23 und C 26 zu achten. Ebenso sollten die Buchse (BU 1)

und die Klemmen (KL 1 bis KL 3) plan aufgesetzt und sauber ausgerichtet

angelötet werden. Die beiden Zugentlastungsbügel werden jeweils mit zwei

Schrauben M3 x 14 mm, zugehörigen Muttern und Fächerscheiben befestigt,

dazu sind die Schrauben von der Lötseite durch die entsprechenden

Bohrungen zu führen, die Zugentlastung von der Bestückungsseite her auf

die Schrauben zu setzen und mit Fächerscheibe und Mutter locker zu

befestigen. Die endgültige Montage erfolgt, nachdem die

Anschlussleitungen durchgeführt und an die Platine angelötet sind. Zum

Schluss wird R 21 mit der Poti-Achse versehen. Damit ist die Bestückung

der Platine abgeschlossen, sie ist jetzt nochmals auf Bestückungsfehler,

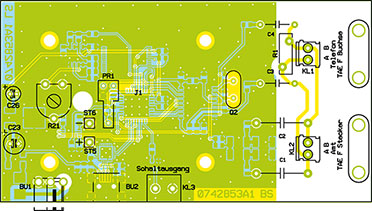

vergessene Bauelemente und Lötfehler zu kontrollieren.Anschlusskabel vorbereiten

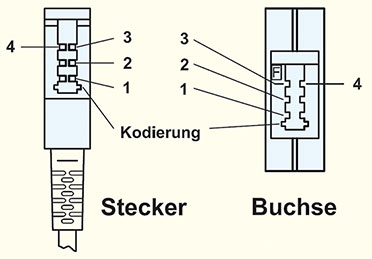

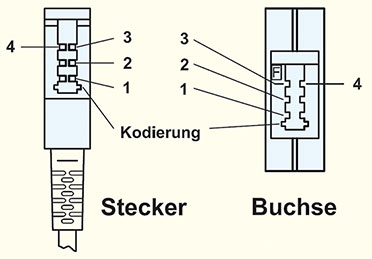

|

| Bild 3: Die Anschlussbeschaltung von TAE-Stecker und TAE-Buchse |

Inbetriebnahme

Hat

man die CRE 100, wie im Abschnitt „Installation und Bedienung“

beschrieben, konfiguriert, kann das Gerät nun in Betrieb gehen. Wie

gesagt, für den Betrieb am PC ist kein Netzteilanschluss notwendig, hier

wird das Gerät per USB versorgt. Anschließend erfolgt der Anschluss an

das Telefonnetz. Zunächst ist der TAE-Stecker des Telefons aus der

zugehörigen TAE-Dose zu ziehen und in die TAE-Buchse der CRE 100 zu

stecken. Dann steckt man den TAE-Stecker der CRE 100 in die

TAE-Anschlussdose. Für die Inbetriebnahme ist die CRE 100 mit einer

Gleichspannung im Bereich von 6 V bis 18 V zu versorgen. Zur

Gewährleistung der elektrischen Sicherheit muss es sich bei der

speisenden Quelle um eine Sicherheits-Schutzkleinspannung handeln.

Außerdem muss es sich um eine Quelle begrenzter Leistung handeln, die

nicht mehr als 15 VA liefern kann. Üblicherweise werden beide

Forderungen von einfachen 12-V-Steckernetzteilen mit bis zu 500 mA

Strombelastbarkeit erfüllt. Schaltnetzteile sind als Spannungsversorgung

für diese Schaltung nicht zu verwenden, da es dabei zu Störungen der

Sprachübertragung kommen kann. Ein kurzer Anruftest von den

gespeicherten Telefonnummern liefert nun die Bestätigung, dass das Gerät

funktioniert und ab jetzt seinen Dienst verrichten kann.Achtung!

Schließen

Sie die Telefonleitung erst an, wenn alle Löt- und Montagearbeiten

abgeschlossen sind und das Gehäuse verschlossen ist. Auf der

Telefonleitung und damit an der CRE 100 können hohe Signal- und

Überspannungen auftreten, die bei Berühren spannungsführender Teile

Gesundheitsschäden hervorrufen können!

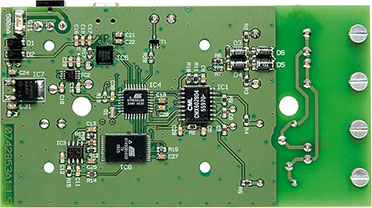

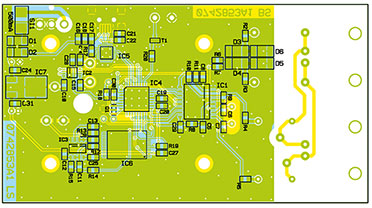

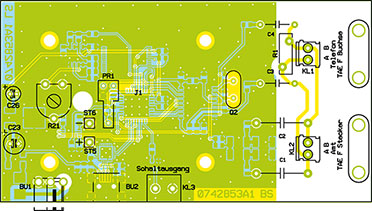

|

| Ansicht der fertig bestückten Platine der CRE 100 von der Bestückungsseite |

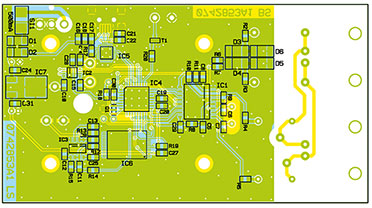

|

| Ansicht der fertig bestückten Platine der CRE 100 von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- CLIP-Rufnummern-Erkennung CRE 100 - Der Rufnummern-Detektiv warnt oder macht gute Laune

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)