Eine für alle – universelle CAN-Bus-Alarmanlage

Aus ELVjournal

04/2007

0 Kommentare

Weg vom Kabelbaum

Anfang,

der 80er Jahre, als die Elektronik in unsere Autos einzuziehen begann,

hat man sich beim Auto-Ausrüster Bosch bereits Gedanken gemacht, wie

denn zukünftig der nun ausufernde Verkabelungsaufwand (mit der

entsprechenden Gewichtszunahme) im Fahrzeug wenigstens begrenzt, wenn

nicht gesenkt werden könnte. Denn immer mehr Steuergeräte, immer mehr

Funktionen, Mehrfachnutzungen von Geräten und der in diesen Jahren

„ausbrechende“ Innovationsdruck ließen den weitblickenden

Fahrzeugelektroniker rechtzeitig erkennen, dass man hier zu einer neuen

Lösung kommen müsste. So entstand 1983 der Gedanke, ein Bus-System mit

nur zwei Leitungen einzuführen, das alle Steuerbefehle in einem

bestimmten Regime zwischen den einzelnen Geräten transportieren sollte.

Das spart erheblichen Verkabelungsaufwand, muss doch jedes Gerät am Bus

nur noch mit dem Bordnetz und seinen Aktoren verbunden werden. 1991 war

es dann soweit, als erstes Auto erhielt die damals mit Elektronik reich

bestückte Mercedes-S-Klasse ein CAN-Bus-System, hier waren immerhin bis

zu 50 kleine Minicomputer in den vielen Steuergeräten verbaut. Das

Bus-System machte nun auch die Installation so komplexer Geräte wie

eines integrierten Navigationsgerätes möglich. Dabei befinden sich

Navigationsrechner und Radio-Steuergerät im Kofferraum, Bildschirm und

Bedieneinheit im Cockpit. Über den Zweidraht- Bus kommunizieren nicht

nur diese Geräte miteinander, auch die relevanten Fahrzeug-

Bewegungsdaten wie Geschwindigkeit, Radumdrehungszahl, Vor- und

Rückwärtsfahrt werden aus dem Bus gelesen. Ohne diese wären die

Navigationsgeräte der ersten Generation zu ungenau gewesen, damals war

das amerikanische GPS-System noch nicht für die zivile Nutzung

zugänglich mit der heute hohen Genauigkeit.

|

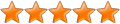

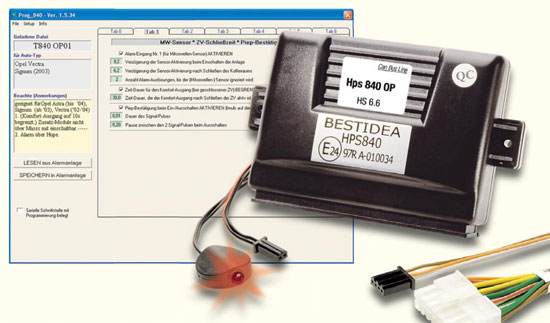

| Bild 1: Die Bus-Topologie des CAN-Bus-Systems, hier im Beispiel als Komfort-Bus im Kfz |

|

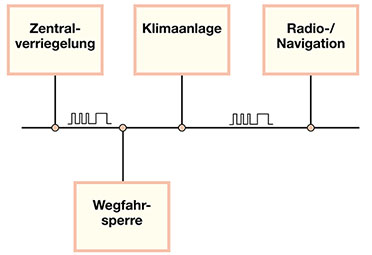

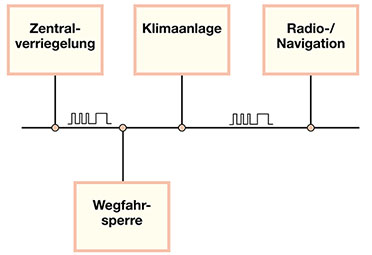

| Bild

2: Die Datenübertragung auf dem CAN-Bus erfolgt differentiell – so

wirken sich Störeinkopplungen praktisch nicht auf die Auswertbarkeit des

Signals aus. |

Nachrüsten schwieriger

|

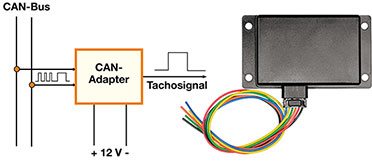

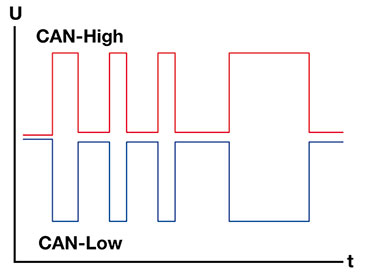

| Bild 3: CAN-Adapter koppeln u. a. gezielt das Tachosignal aus und stellen es zur Auswertung zur Verfügung. (Foto: OSMA GmbH) |

Ran an den Bus!

Will

man nun ein Gerät direkt am Bus platzieren, das auch aktiv an diesem

arbeitet, ist schon etwas mehr Aufwand erforderlich – ein solches

Vorhaben endete bisher regelmäßig in der Markenwerkstatt, mit (teurem)

Original-Zubehör, da es auf dem freien Zubehörmarkt kaum CAN-Bus- Geräte

gab. Im Fall unserer vorzustellenden Alarmanlage muss diese aktiv mit

mehreren Geräten am Bus kommunizieren, z. B. der Zent ralverriegelung,

der Wegfahrsperre, der Hupen- und Lichtsteuerung. Der Vorteil: Man spart

sehr viel Verkabelungsaufwand, der Einbau kann tatsächlich in wenigen

Minuten erledigt werden. Die „Hauptarbeit“ hat man zuvor am Computer bei

der Konfiguration der Alarmanlage zu verrichten. Wir wollen am Beispiel

der intelligenten CAN-Bus-Alarmanlage „Can Bus Line“ von Tobé einmal

betrachten, wie der Einbau und die Konfiguration eines solchen Gerätes

erfolgen.Can Bus Line – eine für alle

|

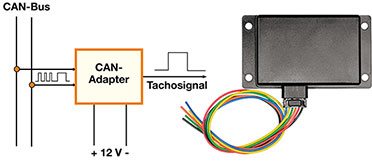

| Bild 4: Die Can-Bus-Line-Alarmanlage mit Zubehör und PC-Interface |

Zur

Signalisierung des Zustands der Anlage dient eine extern

anzuschließende und abgesetzt im Cockpit installierbare Leuchtdiode.

Einmal installiert, überwacht die Alarmanlage das gesamte Schließsystem

des Autos inklusive vorhandener Haubenund Klappenkontakte. Ein

unschätzbarer Vorzug dieser Anlage gegenüber vielen anderen Anlagen ist

der, dass hier durch einen Aufbrecher nicht die Schlosselektronik

„überwunden“ werden kann. Dies ist bei anderen Anlagen, die dem Fahrzeug

quasi nur „aufgepfropft“ werden, durchaus möglich. Bei der

CAN-Bus-Anlage wird jedoch in jedem Fall eine Störungsmeldung aktiviert.

Die Bedienung erfolgt allein über die serienmäßige

Original-Fernbedienung des Autos, die Bestätigung der Aktivierung/

Deaktivierung erfolgt über die Status-LED, die Blinker und einen

internen akustischen Signalgeber. Das clevere Gerät enthält einen

Alarmspeicher, der nach einem Alarm die Auslöseursache speichert. So

kann man schnell ermitteln, wo und wie ein Einbruchsversuch

stattgefunden hat – oder auch einen defekten Sensor finden. Falls der

Auto-Handsender einmal defekt bzw. dessen Batterie leer ist, kann man

die Anlage mit dem Zündschlüssel via PINCode aktivieren/deaktivieren.

Für Taxifahrer gibt es für einige Modelle die Option, einen

Überfall-Alarm bei fahrendem Auto auszulösen. Für welche Automodelle die

Anlage geeignet ist, findet man detailliert im ELV-Internet- Angebot

zur „Can Bus Line“. Hier ist quasi alles von Audi bis VW vertreten. Aufbau und Konfiguration

|

| Bild 5: Ein USB-Seriell-Wandler macht das PC-Interface auch an PCs nutzbar, die allein über USB-Ports verfügen. |

Erstens: Sitzung am PC

|

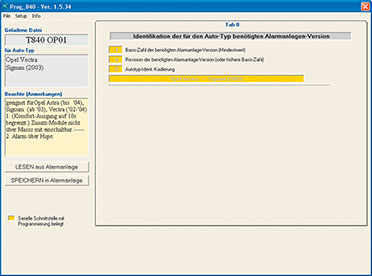

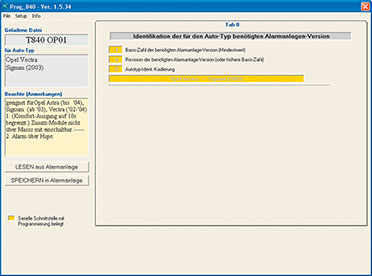

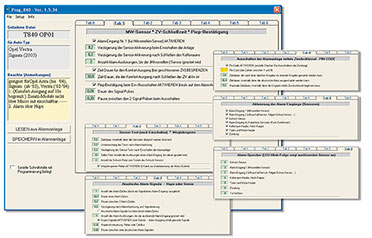

| Bild 6: Die einfach zu übersehende Programmoberfläche von „ProDam“, hier ist die Parameterdatei für den Opel schon geladen. |

|

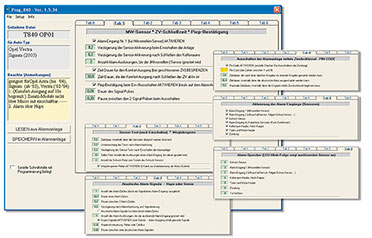

| Bild

7: Über die erweiterte Parametereinstellung ergeben sich enorme

Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration der eigenen Alarmanlage. |

Zweitens: rein ins Auto!

|

| Bild 8: Die ausführliche und bebilderte Einbauanleitung macht das Finden der Anschlüsse im Auto leicht. |

|

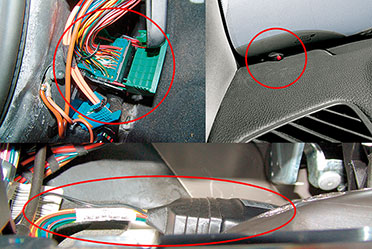

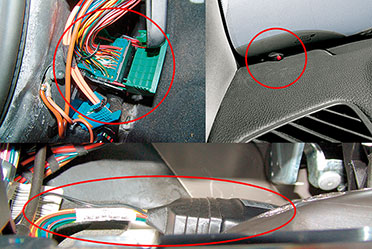

| Bild

9: Schnell installiert – der Zentralstecker ist schnell gefunden und

angeschlossen (oben links), die Kontroll-LED platziert (oben rechts) und

die Anlage selbst findet ihren Platz unterhalb des Sicherungsträgers

(unten). Achtung! Den Zentralstecker wieder zuklappen, sonst blockiert

die Wegfahrsperre den Motorstart! |

Drittens: funktioniert!

Ein

kurzer Test zeigt, dass alles funktioniert – nun ist der Wagen sicherer

vor Langfingern! Das Einbaubeispiel zeigt anschaulich, mit wie wenig

Aufwand man ein Gerät am CAN-Bus installieren kann, wir sind überzeugt,

dass dies erst der Anfang dieser interessanten Nachrüsttechnik ist!Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Eine für alle – universelle CAN-Bus-Alarmanlage

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)