Fernschalten per PC – IP-Switch IPS 1

Aus ELVjournal

04/2007

0 Kommentare

Technische Daten

| Schnittstellen | Ethernet, TCP/IP |

| Spannungsversorgung | 230 V/50 Hz |

| Relaisausgang | 230 V/50 Hz, max. 16 A |

| Leistungsaufnahme | 0,5 W |

| Abmessungen (B x H x T) | 115 x 56 x 90 mm |

Dank

DSL und moderner Routertechnik ziehen Computernetzwerke auch immer mehr

in Privathaushalte ein. Oftmals verrichtet hier sogar ein Server Tag

und Nacht seinen Dienst. Warum sollte man die einmal aufgebaute

Netzwerkstruktur nicht auch für die Hausautomatisierung nutzen? Der IPS 1

ist die erste Komponente einer neuen netzwerkfähigen Geräteserie, die

an das heimische Netzwerk angeschlossen werden kann. Der neue

Leistungsschalter kann Netzverbraucher mit einer Leistungsaufnahme von

bis zu 3680 W schalten. Er wird einfach an ein vorhandenes Netzwerk

angeschlossen, an die Netzwerkparameter angepasst und passwortgeschützt

über einen üblichen Internet-Browser angesprochen.Rückgrat Netzwerk

erlangen

lokale Netzwerke wie LAN oder WLAN einen immer größeren Stellenwert,

denn dank breitbandiger Internetzugänge sind immer mehr Privathaushalte

mit Netzwerktechnik ausgerüstet. Überwiegend kommen dabei Router mit

integriertem DSL-Modem und DHCP-Server zum Einsatz, wodurch die

Verwaltung und der Aufbau einfach zu handhaben sind. Denn diese

intelligenten Router erledigen das, wozu früher ein EDV-Fachmann zu Rate

gezogen werden musste – sie vollziehen viele der ehedem komplizierten

Netzwerkkonfigurationen automatisch, erfordern kein für den Normalnutzer

kryptisches Kommandozeilen-Chinesisch, sondern sind bequem per Webseite

erreichbar und in wenigen Schritten eingestellt. Die Infrastruktur für

ein Automatisierungssystem auf Netzwerkbasis ist also vorhanden und

könnte einfach genutzt werden. Zudem sind die Netzwerktechnologien

ausgereift und ermöglichen eine stabile und sichere Verbindung der

einzelnen Komponenten. Mit dem IPS 1 beginnend, stellen wir daher eine

Reihe von Netzwerkkomponenten vor, mit denen der (auch kostengünstige)

Aufbau eines LAN-gestützten Automatisierungssystems für jedermann

realisierbar ist. Der IPS 1 wird als eigenständiges Netzwerk- Gerät mit

einem handelsüblichen Netzwerkkabel ans Netzwerk angeschlossen und ist

an die vorhandenen Netzwerkparameter anpassbar. Dies erfolgt entweder

dynamisch-automatisch per DHCP oder durch manuelles Einstellen. Da der

IPS 1 über eine eigene, natürlich passwortgeschützte Webseite erreichbar

ist, ist das hiermit realisierbare Fernschalten nicht nur auf das

lokale Netzwerk begrenzt, selbstverständlich kann dies auch aus der

Ferne per Internet erfolgen. Damit verfügt man über ein weltweit

steuerbares und gegenüber anderen Technologien auch sehr

funktionssicheres (weil mit Zustandsmeldung versehenes)

Fernschaltsystem. Durch die Bedienung per Web-Browser ist der Betrieb

der Verbindung auch völlig systemunabhängig.Netzwerk-Grundlagen

|

| Bild

1: Prinzipaufbau eines lokalen Netzwerks mit Anbindung an das Internet.

Gleichzeitig ist hier die Adresszuweisung bei der Port-Weiterleitung

(siehe Text) dargestellt. |

Installation und Bedienung

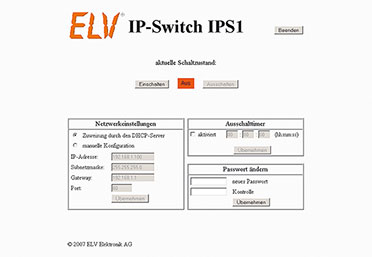

|

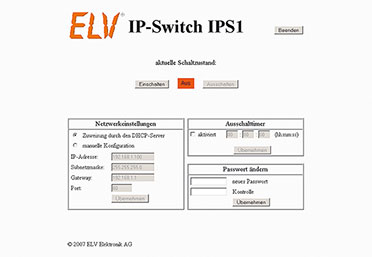

| Bild 2: Die Webseite des IPS 1 mit Konfigurationseinstellungen, Timer-Einstellfeld und Passwortvergabe |

Der

IP-Schalter wird zunächst mit dem Netzwerk verbunden und die

Spannungsversorgung hergestellt. Verfügt das Netzwerk über einen

DHCP-Server, so bezieht der IPS 1 seine IP-Adresse automatisch. Neuere

Routermodelle sind in der Regel mit einem DHCP-Server ausgestattet, bei

älteren Geräten ist dies nicht immer der Fall. Ein Blick in die

Bedienungsanleitung bringt hier Klarheit. Falls DHCP nicht verfügbar ist

oder nicht gewünscht wird, sind werkseitig folgende Einstellungen

programmiert:

IP-Adresse: 192.168.1.100

Netzmaske: 255.255.0.0

Gateway: 192.168.1.1

Sollte

vor Ort ein anderes Subnetz (z. B. 192.168.178.x) verwendet werden,

muss die Netzmaske des Routers auf 255.255.0.0 geändert werden, damit

der IP-Schalter erreichbar ist. Die Bedienung erfolgt über eine Webseite

(Abbildung 2), die man einfach durch Eingabe der IP-Adresse des Gerätes

(z. B. http://192.168.1.100) in einem Web- Browser aufruft. Sollte sich

der IP-Schalter per DHCP konfiguriert haben oder ist die fest

eingestellte IP-Adresse nicht mehr bekannt, ist sie über die

Windows-Eingabeaufforderung ermittelbar. Hier muss der Befehl „arp –a“

eingegeben werden, woraufhin eine Auflistung der vorhandenen IP-Adressen

und der zugehörigen MACAdressen (Hardware-Adressen) erscheint. Nun kann

nach der MAC-Adresse, die sich am Gehäuse befindet und mit 00-1A-22

beginnt, gesucht und die entsprechende IPAdresse abgelesen werden.

Alternativ kann man einen „IP-Scanner“ wie [1] oder [2] einsetzen. Diese

Programme sind Freeware und leicht anzuwenden.

Die

Webseite des IPS 1 ist übersichtlich gestaltet und stellt alle nötigen

Informationen und Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Der

Schaltzustand kann über die Buttons „Einschalten“ und „Ausschalten“

geändert werden, wobei der aktuelle Zustand über das farbige Feld

zwischen beiden Buttons angezeigt wird. Unter „Netzwerkeinstellungen“

sind die Netzwerkparameter manuell änderbar, wenn die DHCP-Unterstützung

ausgeschaltet ist. Bei aktiver DHCP-Unterstützung können die Parameter

nur abgelesen werden. Der IPS 1 verfügt über einen internen Timer, der

den Schalter nach einer einstellbaren Zeitdauer selbsttätig wieder

ausschaltet. Diese Funktion kann unter „Ausschalt-Timer“ aktiviert und

die gewünschte Zeitdauer (max. 23 h:59 min: 59 s) eingegeben werden. Um

einen unberechtigten Zugriff auf den IP-Schalter zu verhindern, verfügt

die Webseite über einen Passwort-Schutz, der über das entsprechende

Auswahlfeld eingeschaltet werden kann. Nach der Aktivierung erfolgt nach

der Eingabe der IP-Adresse (http://192.168.1.100) zuerst die Abfrage

des Passwortes, bevor die Webseite angezeigt wird. Im

Auslieferungszustand ist der Passwortschutz deaktiviert. Über den Taster

am Gerät kann man bei Bedarf den IPS 1 auch ohne Netzwerkverbindung

schalten. Besonders interessant ist der Einsatz eines Netzwerkschalters,

wenn man von unterwegs Geräte im Haus über das Internet ein- oder

ausschalten möchte. Auch dies ist mit dem IPS 1 möglich. Allerdings

müssen dafür einige Einstellungen im Netzwerk vorgenommen werden. Ein

DSL-Router bekommt vom DSL-Provider eine eindeutige Internet-IP-Adresse

zugewiesen.

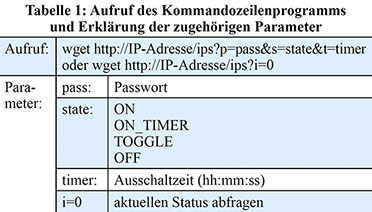

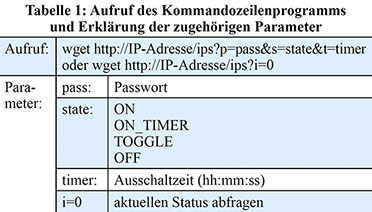

|

| Tabelle 1: Aufruf des Kommandozeilenprogramms und Erklärung der zugehörigen Parameter |

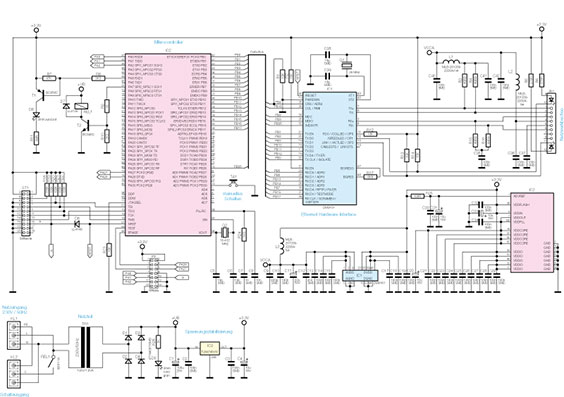

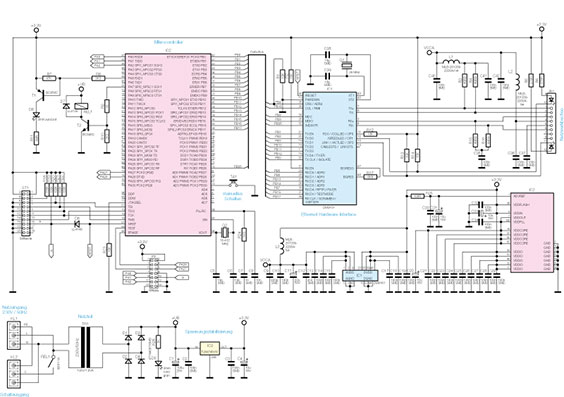

Schaltung

|

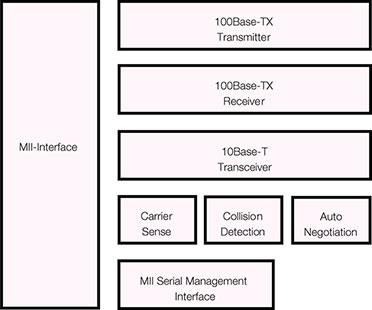

| Bild 3: Schaltbild des IPS 1 |

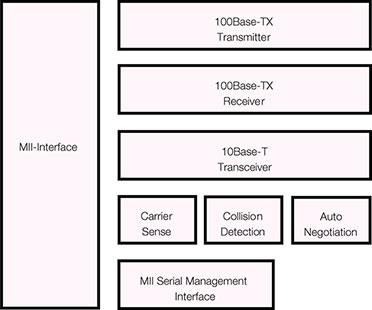

|

| Bild 4: Der Aufbau des DM9161 |

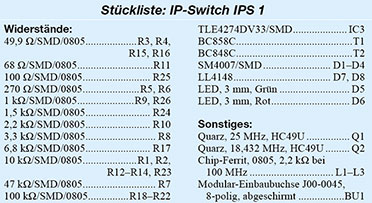

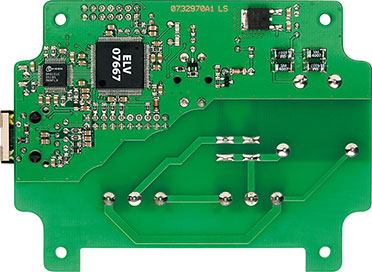

Nachbau

Da

alle SMD-Komponenten bereits werk seitig bestückt sind, beschränkt sich

der Nachbau auf das Bestücken der bedrahteten Bauteile und den Einbau

ins Gehäuse. Die Anschlüsse der bedrahteten Bauelemente werden durch die

entsprechenden Bohrungen der Platine geführt und auf der

Platinenrückseite verlötet. Bei den Elektrolyt-Kondensatoren und den

Leuchtdioden ist auf die richtige Polung zu achten. Elkos sind dabei

üblicherweise am Minus-Pol durch eine Gehäusemarkierung gekennzeichnet.

Die Katode der LEDs ist durch den jeweils kürzeren Anschluss zu

erkennen. Die LEDs D 5 und D 6 sind dabei mit einem Abstand vom 18,5 mm

(gemessen zwischen Gehäuseoberkante und Platine) einzulöten. Nun kann

der Taster TA 1 platziert und verlötet werden. Bei den Klemmen KL 1 und

KL 2, der Western- Modular-Buchse, dem Transformator und dem Relais ist

darauf zu achten, dass sie direkt auf der Leiterplatte aufliegen, so

dass die mechanische Beanspruchung der Lötstellen so gering wie möglich

ist. Die Anschlüsse der Schraubklemmen und die Kontaktanschlüsse des

Relais sind mit reichlich Lötzinn zu versehen. Damit ist der Aufbau der

Schaltung abgeschlossen und die gesamte Leiterplatte sollte nochmals auf

Bestückungsfehler und Lötzinnbrücken untersucht werden. Die Montage des

Gerätes beginnt mit dem Einlegen der Platine in das Gehäuse

(Schraubklemmen zeigen zu den Kabeldurchführungen). Als Nächstes wird

die Platine unter Zuhilfenahme der 4 Ab standsbolzen mit dem Gehäuse

verschraubt. Nun erfolgt das Einschrauben der Kabeleinführungen mit den

Gegenmuttern sowie die Verkabelung und Installation des Gerätes

entsprechend dem Abschnitt „Installation und Applikation“. Zum Schluss

ist noch die Neopren-Dichtung in den Gehäusedeckel einzuset zen, und

nach der Installation ist der Gehäusedeckel auf das Gehäuseunterteil

aufzusetzen und zu verschrauben. Dabei muss die Dichtung sorgfältig in

die entsprechende Nut eingelegt und am Ende auf die richtige Länge

gekürzt werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Dichtung

nicht zu kurz abgeschnitten wird. Außerdem muss der Schnitt genau

senkrecht verlaufen, damit Anfang und Ende der Dichtung in der Nut

bündig aneinander liegen.Installation und Applikation

Am

gewünschten Montageort befestigt man zunächst das Gehäuse über die vier

Montagebohrungen in den Gehäuseecken. Der Montageort muss vor dem

Einfluss von Feuchtigkeit geschützt sein, das Gerät darf also nur in

trockenen Innenräumen und im geschützten Außenbereich eingesetzt werden.

Die Verkabelung des Netz- und Lastanschlusses darf nur mit starren,

fest verlegten Installationsleitungen, die entsprechend der

anzuschließenden Last zu dimensionieren sind, erfolgen. Der

Netzstromkreis, an den das Gerät angeschlossen wird, ist stromlos zu

schalten und so zu sichern, dass kein unbefugtes Wiedereinschalten

erfolgen kann. Die Leitungsenden werden auf 6 mm abisoliert, dann die

Gegenmuttern der Kabelverschraubungen über die Leitungen gestreift, die

Leitungen durch die Kabelverschraubungen geführt und in den zugehörigen

Schraubklemmen sorgfältig verschraubt. Anschließend erfolgt das Fixieren

der Kabel durch Festdrehen der Kabelverschraubungen. Selbstverständlich

gehört zu einer fachlich exakten Installation, dass auch der

Verbraucher VDE-gerecht angeschlossen und ausgeführt ist! Abschließend

wird die Frontplatte auf die Abstandsbolzen der Grundplatine aufgesetzt

und mit den vier Kunststoffschrauben verschraubt. Nun kann man die

Netzspannung zuschalten und einen Funktionstest des Gerätes durchführen,

indem man es mit dem Bedientaster TA 1 schaltet. Die LED D 6 leuchtet

bei geschaltetem Relais auf. Nach diesem Funktionstest ist die

Netzspannung wieder abzuschalten und das Gehäuse wird mit dem

Gehäusedeckel verschlossen und verschraubt. Nun ist nur noch die

seitliche RJ45- Buchse über ein normales Netzwerkkabel mit dem nächsten

Netzwerkanschluss, dem Router oder einem Netzwerkverteiler (Switch) zu

verbinden. Nach dem Zuschalten der Netzspannung ist das Gerät mit den

erwähnten Werkseinstellungen bereit zum Betrieb bzw. zur Konfiguration.Achtung!

Aufgrund

der im Gerät frei geführten Netzspannung und den erforderlichen

Installationsarbeiten am 230-V-Stromnetz dürfen Aufbau und

Inbetriebnahme ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die

aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen

Sicherheits- und VDEBestimmungen sind unbedingt zu beachten. Außerdem

ist bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur, ein

Netz-Trenntransformator zu verwenden.

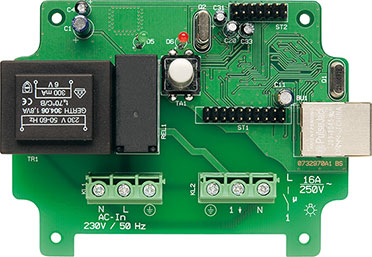

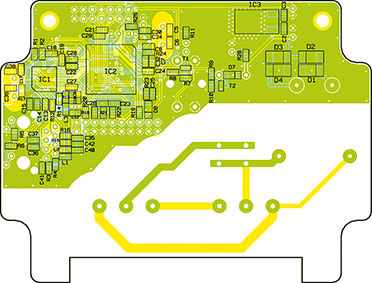

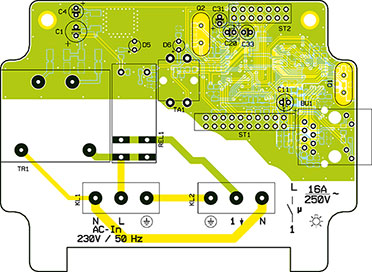

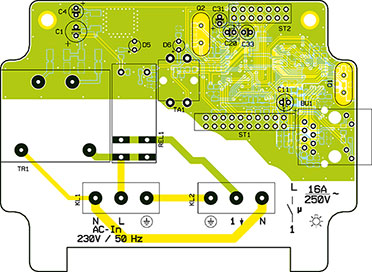

|

| Ansicht

der fertig bestückten Platine des IPS 1 mit zugehörigem

Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Fernschalten per PC – IP-Switch IPS 1

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)