Wetterstations-Templight WST 100 – Ein Blick genügt!

Aus ELVjournal

04/2007

0 Kommentare

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 7–15 VDC |

| Stromaufnahme (ohne ext. Last) | max. 100 mA |

| Ausgangsstrom | max. 0,5 A pro Kanal |

| DC-Versorgungsanschluss | Hohlstecker Außen-ø 3,5 mm,

Innen-ø 1,3 mm |

| Temperaturbereich | -20 bis + 50 °C |

| Kompatible Sensoren | Funk-Kombi-Sensor KS 200/KS 300,

Funk-Innen-/Außensensor S 300 IA,

Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor

ASH 2200, Pool-Sensor PS50 |

| Abmessungen Gehäuse (B x H x T) | 58 x 143 x 24 mm |

Ob

Innen- oder Außentemperatur oder die Temperatur des Pools, ein Blick

genügt, und schon weiß man, ob die persönliche „Wohlfühltemperatur“

vorhanden ist. Das WST 100 empfängt die Temperaturdaten von

ELV-Funk-Wettersensoren und stellt diese mittels einer RGB-Leuchtdiode

in verschiedenen Farben dar. Dabei ist es durch das Setzen von

Temperaturgrenzen möglich, die Farbausgabe an das persönliche

Temperaturempfinden anzupassen. Mit einer internen Temperaturmessung ist

sogar der Betrieb ohne Funk-Wettersensoren möglich. Zusätzlich erlaubt

eine kleine Endstufe den Anschluss von LED-Stripes mit einer

Stromaufnahme von bis zu 0,5 A je Farbe und damit sogar „Großanzeigen“.Im grünen Bereich

Nicht

immer interessiert bei der Einschätzung einer Temperatursituation der

genaue Temperaturwert, vielmehr will man wissen, ob die Temperatur im

eigenen Sinne „stimmt“. Beispiele dafür fallen jedem sicher schnell ein –

von der als angenehm empfundenen, meist aber immer unterschiedlichen

Temperatur in Wohnzimmer, Bad oder Schlafzimmer bis hin zur

Wassertemperatur des Swimmingpools, des Koi-Teichs oder sogar Aquariums

oder Terrariums ist hier alles denkbar. Weitere Beispiele wären etwa der

Weinkeller, das Gewächshaus, der Tiefkühlschrank, diverse

Flüssigkeitstemperaturen usw. Deshalb liegt es nahe, für diese

Anwendungsbereiche eine ganz andere Temperaturanzeige zu wählen, eine,

die lediglich einen bestimmten Temperaturzustand inklusive einer

gewissen Schwankungsbreite kennzeichnet. Und da bietet sich als Anzeige

im LED-Zeitalter natürlich die RGB-LED an, die es einfach macht, nahezu

das gesamte sichtbare Farbspektrum nahtlos darzustellen. Mit ihr ist es

möglich, bei entsprechender Ansteuerung bestimmten Temperaturen

bestimmte Leuchtfarben zuzuordnen, so dass man bereits aus größerer

Entfernung tatsächlich erkennen kann, ob sich eine bestimmte Temperatur

„im grünen Bereich“ befindet. Eine solche Anzeige ist, zumal, wenn sie

wirklich gut sichtbar platziert und ausgeführt ist, weithin erkennbar

und einfach eindeutig – man muss nicht an das Display herantreten, um

die Temperatur abzulesen.Genau

diese Aufgabe erfüllt das neue ELV-Templight. Aber das interessante

Gerät kann noch mehr! Es verfügt nicht nur über einen internen Sensor,

der die Erfassung der Raumtemperatur möglich macht, über einen

Funkempfänger kann es die Daten nahezu aller aktuellen ELV-Funk-

Temperatursensoren, z. B. auch des Kombi- Sensors KS 300 oder des

Pool-Sensors PS 50 empfangen und anzeigen (alle einsetzbaren Typen sind

im Abschnitt „Bedienung“ aufgeführt). So kann man die vorhandenen

Sensoren seiner ELV-Wetterstation einfach mitnutzen. Für jeden der

Sensoren ist ein individueller Temperaturbereich einstellbar, so dass

bei der Abfrage eben z. B. „Grün“ für jeden Sensor das Gleiche bedeutet:

Temperatur o. k.! Dabei erleichtert ein kleines LC-Display alle

Einstellungen. Wem die interne RGB-Leuchtdiode nicht ausreicht, für den

steht zusätzlich ein Leistungs-Ausgang für eine Belastung von bis zu 0,5

A je Farbkanal zur Verfügung, an den sich leistungsfähige RGB-Einheiten

anschließen lassen, etwa RGB-Stripes. Diese sind dann im wahrsten Sinne

des Wortes als Großanzeige nutzbar, womit sich Erkennbarkeit und

Reichweite nochmals erhöhen. Und wer will, kann diese Stripes dann auch

noch gleichzeitig als Dekorationsleuchte einsetzen – die macht dann die

Verfolgung der Entwicklung der Außentemperatur an einem langen

Fernsehabend quasi zur Unterhaltung … Schließlich ist es auch noch

möglich, die interne und/oder externe Anzeige nach Belieben zu- und

abzuschalten, so ist das Gerät etwa auch im Schlafzimmer einsetzbar,

ohne im Schlaf zu stören – und auf einen Tastendruck nach dem Aufwachen

erfährt man sofort, ob es etwa draußen friert. Bedienung

Die

komplette Bedienung des Wetterstations- Templights erfolgt mit den

beiden Tasten TA 1 (LEDs EIN/AUS) und TA 2 (SENSOR/PROG–>3s).LEDs ein-/ausschalten

|

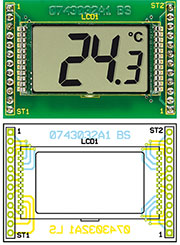

| Bild 1: Anzeige des aktuellen Modus |

Mit

der Taste TA 1 (LEDs EIN/AUS) ist es möglich, die im Gerät befindliche

RGB-LED D 1 allein oder alle LEDs abzuschalten. Ein kurzer Druck auf die

Taste TA 1 zeigt auf dem Display, wie in Abbildung 1 zu sehen ist, den

aktuellen Modus für 3 Sekunden an. Folgende Modi sind einstellbar:

L0: interne und externe LEDs abgeschaltet

L1: interne LED abgeschaltet, externe LEDs eingeschaltet

L2: interne und externe LEDs eingeschaltet

Betätigt

man innerhalb dieser 3 Sekunden die Taste TA 1 nochmals kurz, so wird

damit die interne LED ein- bzw. ausgeschaltet. Um alle angeschlossenen

LEDs abzuschalten, ist die Taste TA 1 länger als 3 Sekunden zu

betätigen. Anschließend wird auf dem Display der nun aktivierte Modus L0

angezeigt. Zum Einschalten der LEDs reicht danach ein kurzes Drücken

der Taste TA 1.

Auswahl des Sensors

|

| Bild 2: Anzeige des aktuell genutzten Sensors (hier S3) |

Um

das WST 100 auf eine bestimmte Sensoradresse einzustellen, ist mit der

Taste TA 2 (SENSOR) der gewünschte Sensor auszuwählen. Durch kurzes

Betätigen der Taste TA 2 ändert sich die Anzeige auf dem Display und

zeigt die momentan verwendete Sensoradresse für 3 Sekunden an (siehe

Abbildung 2). Wird innerhalb dieser 3 Sekunden die Taste TA 2 nochmals

betätigt, wechselt das Gerät zur nächsten Sensoradresse, z. B. von S3 zu

S4. Hierbei ist Folgendes festgelegt:

- Sensoradresse S0 ist immer der interne Temperatursensor

- Sensoradresse S9 ist immer der Funk- Kombi-Sensor KS 200/300

- Auf den Sensoradressen S1 bis S8 sind je nach Adressierung die Sensoren S 300 IA, ASH 2200 oder PS50 zu empfangen

Einstellung der Wohlfühltemperatur

|

| Bild 3: Der Farbverlauf der Anzeige von Blau (zu kalt) über Grün (Wohlfühltemperatur) bis Rot (zu warm) |

|

| Bild 4: Eingabe der unteren Temperaturgrenze (hier –2 °C) |

|

| Bild 5: Eingabe der oberen Temperaturgrenze (hier 23 °C) |

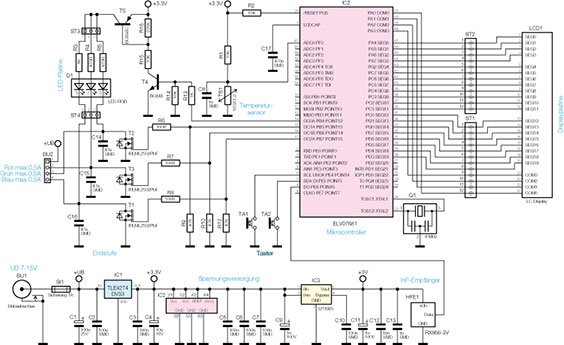

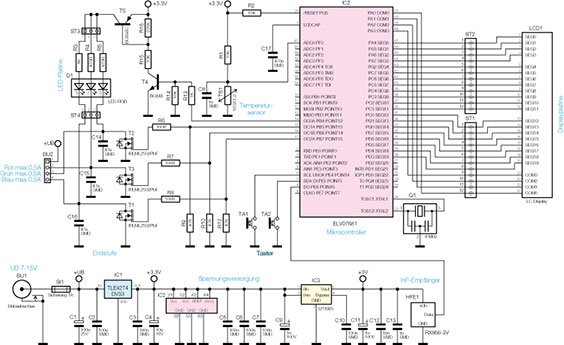

Schaltungsbeschreibung

|

| Bild 6: Schaltbild des WST 100 |

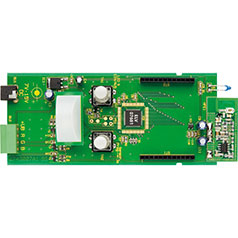

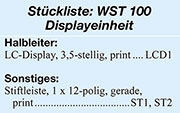

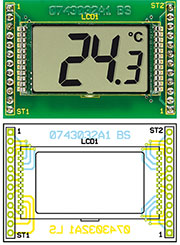

Displayplatine

Auf

der Displayplatine sind das Display LCD 1 und die beiden 12-pol.

Stiftleisten ST 1 und ST 2 untergebracht. Mit Hilfe dieser

Displayplatine wird das Display LCD 1 so weit angehoben, dass es sich

direkt unter der Gehäuseoberschale befindet und somit gut abgelesen

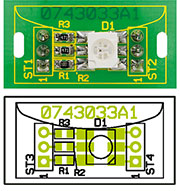

werden kann.LED-Platine

Auf

der LED-Platine befinden sich neben der RGB-LED D 1 und den drei

Vorwiderständen R 3, R 4 und R 5 zusätzlich noch eine LED-Abdeckung und

die Stiftleisten ST 3, ST 4. Mit diesen Stiftleisten und den

dazugehörigen Buchsenleisten ST 3 und ST 4 auf der Basisplatine wird

auch diese LED-Platine so weit angehoben, dass die LED-Abdeckung aus dem

Gehäuseoberteil herausragt. So ist das Leuchten der RGB-LED in einem

großen Sichtwinkel zu erkennen. Das diffuse Material der LED-Abdeckung

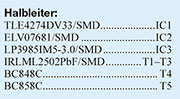

unterstützt die additive Farbmischung der drei RGB-LED-Grundfarben.Basisplatine

Die

gesamte restliche Elektronik befindet sich auf der Basisplatine. Als

Spannungsversorgung kann eine unstabilisierte Gleichspannung von 7 V bis

15 V verwendet werden, die über die Buchse BU 1 zugeführt wird. Die

Sicherung SI 1 schützt ein angeschlossenes Netzteil im Fehlerfall vor

einem Defekt. Aus dieser Betriebsspannung +UB erzeugt der

Spannungsregler IC 1 vom Typ TLE4274DV33 eine stabilisierte Spannung von

+3,3 V, die für den Betrieb des Mikrocontrollers IC 2 benötigt wird.

Der eingesetzte Controller ist ein ATmega169PV, der speziell für die

direkte Ansteuerung von LC-Displays ausgelegt ist. Dadurch ist es dem

Controller möglich, das über die Buchsenleisten ST 1 und ST 2

angeschlossene Display LCD 1 ohne weitere Peripherie zu treiben. Die

Taktfrequenz des Controllers wird vom externen Keramikschwinger Q 1

bestimmt, der mit einer Frequenz von 4 MHz schwingt. Als interner

Temperatursensor kommt der NTC-Widerstand TS 1 vom Typ 103AT-2 zum

Einsatz. Dieser auch Thermistor genannte Temperatursensor weist einen

negativen Temperatur-Koeffizienten auf, d. h. bei steigender Temperatur

sinkt der Widerstand. Ein wesentlicher Vorteil dieses Sensors besteht

darin, dass für alle Temperaturen im Bereich von -50 bis +100 °C die

Widerstandswerte des Sensors bekannt sind. Der Mikrocontroller IC 2 ist

somit ganz einfach mit Hilfe des internen A/DWandlers in der Lage, den

Widerstandswert des Temperatursensors zu ermitteln und ohne Abgleich,

anhand einer gespeicherten Tabelle die aufgenommene Temperatur zu

errechnen. Bei einer Temperatur von 25 °C nimmt der 103AT-2 einen

Widerstandswert von genau 10 kΩ an. Zum Empfang von externen Sensordaten

wird der HF-Empfänger RX868-3V eingesetzt, dieser benötigt für seinen

Betrieb eine Betriebsspannung von +3 V, die mit dem

Ultra-Low-Drop-Spannungsregler IC 3 erzeugt wird. Die vom HFE 1

empfangenen externen Sensordaten werden über die Datenleitung DATA zum

Pin 8 des Mikrocontrollers geführt. Aus den intern berechneten oder

extern empfangenen Temperaturwerten werden mittels PWM-Signalen an den

Ausgängen (Pin 15 bis Pin 17) des Controllers die drei

Endstufentransistoren (T 1 bis T 3) für die LEDs angesteuert. Über die

PWM (Pulsweitenmodulation) wird somit die Helligkeit der einzelnen

Farb-LEDs vom Controller festgelegt. Durch die Mischung der drei

Grundfarben ergibt sich ein Farbverlauf, wie er in Abbildung 3 zu sehen

ist. Zum Anschluss der externen LED-Stripes steht die Buchse BU 2 zur

Verfügung, eine passende Schraubklemme ist dem Bausatz beigelegt. Jeder

Kanal ist mit einem maximalen Strom von 0,5 A belastbar. Über die beiden

Transistoren T 4, T 5 und die Widerstände R 13 bis R 16 ist der

Mikrocontroller in der Lage, die RGB-LEDs auf der Zusatzplatine einzeln

abzuschalten. An den Pins 6 und 7 des Mikrocontrollers IC 2 befinden

sich die beiden Taster TA 1 und TA 2. Über diese beiden Taster ist die

komplette Bedienung des WST 100 möglich.Nachbau

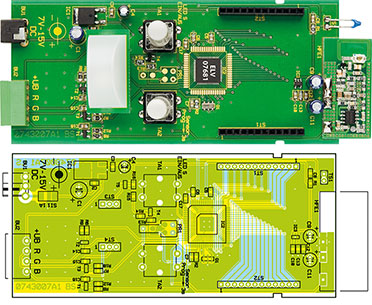

Auf

der Basisplatine und der LEDPlatine sind bereits alle SMD-Bauteile

vorbestückt. Dies erspart den Umgang mit den mitunter nicht leicht zu

handhabenden SMD-Bauteilen. Dennoch ist die Bestückung wie üblich auf

Bestückungsfehler, Lötzinnbrücken und vergessene Lötstellen zu prüfen.

Die Bestückung der restlichen Bauelemente erfolgt in gewohnter Weise

anhand des Bestückungsplans, der Stückliste und unter Zuhilfenahme der

Platinenfotos. Bei der Displayplatine sind nur die beiden 12-poligen

Stiftleisten ST 1 und ST 2 und das Display LCD 1 zu bestücken. Hierbei

ist auf die richtige Platzierung des Displays zu achten. Das Display

besitzt eine kleine Glasnase, die auch im Bestückungsdruck zu finden

ist. Hier wie bei den Stifleisten, welche von der Lötseite zu bestücken

sind, ist auf planes Einlöten zu achten, um später einen exakten

Zusammenbau des Gerätes realisieren zu können. Auch der Zusammenbau der

LED-Platine gestaltet sich sehr einfach. Nach dem Anlöten der beiden

3-poligen Stiftleisten ST 3 und ST 4, die ebenfalls von der Lötseite

bestückt werden, kann die LEDAbdeckung aufgesetzt werden. Auch hier

zeigt der Bestückungsdruck an, wo sich die abgeschrägte Seite der

Abdeckung befinden muss. Um die LED-Abdeckung an die Platine zu

fixieren, können die Stege entweder geklebt oder mit Hilfe des

Lötkolbens erwärmt und umgebogen werden. Widmen wir uns nun der

Basisplatine. Als Erstes ist der HF-Empfänger mit dem beigefügten

Silberdraht an die entsprechenden Lötflächen auf der Basisplatine

anzulöten. Beim anschließenden Einsetzen und Verlöten der Elkos C 1, C

4, C 9 und C 11 ist auf die richtige Polarität zu achten (Elkos sind am

Minus-Pol gekennzeichnet). Die Buchsen BU 1, BU 2 und die Taster TA 1

und TA 2 sind plan und sauber ausgerichtet zu bestücken und deren

Anschlüsse mit reichlich Lötzinn zu verlöten. Danach folgt der

Temperatursensor TS 1 (ungepolt). Zum Schluss sind noch die

Buchsenleisten ST 1 bis ST 4 zu verlöten. Diese sind ebenfalls plan zu

bestücken. Damit ist die Bestückung der Platinen abgeschlossen, sie sind

jetzt nochmals auf Bestückungsfehler, vergessene Bauelemente und

Lötfehler zu kontrollieren. Nach dieser abschließenden Kontrolle werden

die Displayplatine und die LEDPlatine auf die vorgesehenen

Buchsenleisten gesteckt. Dabei zeigen die Nase des Displays sowie die

abgeschrägte Seite der LED-Abdeckung jeweils in Richtung der Taster TA 1

und TA 2.Inbetriebnahme

Nach

dem Anlegen der Spannungsversorgung führt das WST 100 einen Displaytest

durch, wobei alle Segmente des Displays für eine Sekunde angezeigt

werden. Anschließend wird die aktuelle Temperatur des eingestellten

Sensors angezeigt, sofern das WST 100 ein Datenpaket empfangen hat.

Solange kein Datenpaket auf der Sensoradresse empfangen worden ist,

zeigt das WST 100 auf dem Display zwei waagerechte Striche an. Bei

Auswahl des internen Temperatursensors (S0) erfolgt natürlich eine

sofortige Anzeige. Nun kann man nach Bedarf entsprechend dem Abschnitt

„Bedienung“ die Anzeige konfigurieren.

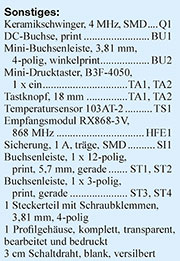

|

| Ansicht der fertig bestückten Basisplatine des WST 100 mit zugehörigem Bestückungsplan |

|

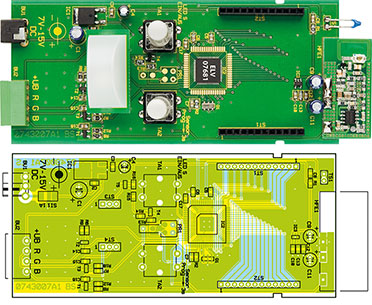

| Ansicht der fertig bestückten LEDPlatine des WST 100 mit zugehörigem Bestückungsplan |

|

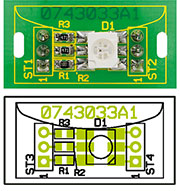

| Ansicht der fertig bestückten Displayplatine des WST 100 mit zugehörigem Bestückungsplan |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Wetterstations-Templight WST 100 – Ein Blick genügt!

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)