Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Radar-Bewegungsmelder RBM 100

Aus ELVjournal 05/2007

0 Kommentare

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 1 | 0,5 | OK | 5/07 |

Technische Daten

| Sendefrequenz | 24,125 GHz |

| Sendeleistung (EIRP) | 16 dBm |

| Sensor-Erfassung | horizontal 80°, vertikal 32° |

| Erfassungs-Distanz | 8-10 m |

| Erfassungsrichtung | durch Gehäuseboden, durch Gehäusedeckel oder seitlich |

| Schaltausgang | 1 x um, 230 V, 16 A |

| Ansprechempfindlichkeit | einstellbar |

| Einschaltdauer | einstellbar von 5 Sek. bis 3 Min. |

| Anzeigen | LED für die Einschaltdauer (optional, nach außen führbar) |

| Versorgungsspannung | 230 V, 50 Hz |

| Gehäuse-Schutzart | IP 65 |

| Gehäuseabmessungen | 150 x 90 x 55 mm |

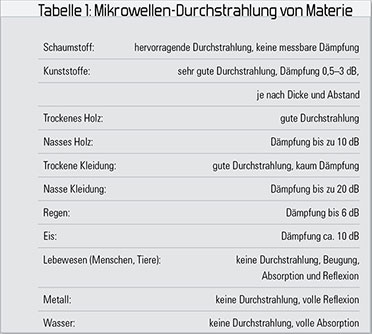

Der im 24-GHz-Mikrowellenbereich nach dem Dopplerprinzip arbeitende Radar-Bewegungsmelder dient zur Detektion bewegter Objekte, unabhängig von deren Temperatur. Im Gegensatz zu IR-Bewegungsmeldern kann eine unsichtbare Montage (z. B. hinter Abdeckplatten) erfolgen, da Radarsensoren Materie durchstrahlen.

Allgemeines

Zur Erfassung von bewegten Objekten ist die Radartechnik hervorragend geeignet, hatte bisher aber immer den Ruf, gut, aber teuer zu sein. Durch den Einsatz von neuen Radarsensoren, wie in der hier vorliegenden Schaltung, sind mittlerweile auch kostengünstige Lösungen möglich. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten Infrarot-Bewegungsmeldern ist zur Erfassung kein Temperaturunterschied zur Umgebung erforderlich, so dass nahezu beliebige bewegte Objekte erkennbar sind. Neben Menschen und Tieren reagieren Radarsensoren auch auf sich bewegende Fahrzeuge und Maschinenteile, aber auch auf unerwünschte Dopplersignale, hervorgerufen durch sich bewegende Bäume und Sträucher im Wind. Daher ist im Außenbereich eine sorgfältige Positionierung vorzunehmen. Im Innenbereich sollten Radar-Bewegungsmelder nicht in unmittelbarer Nähe von Leuchtstofflampen montiert werden, da dann nicht die volle Empfindlichkeit genutzt werden kann. Das Wort Radar kommt von Radio Detection and Ranging und bedeutet die Ortung und Zielerfassung durch elektromagnetische Wellen. Die Abstrahlung von elektromagnetischen Wellen im Mikrowellenbereich ist natürlich an enge gesetzliche Vorschriften gebunden. Sowohl die abgestrahlte Frequenz als auch die Sendeleistung sind genau einzuhalten und werden in Deutschland z. B. durch die Bundesnetzagentur überwacht. Die hier vorgestellte Schaltung arbeitet mit einem K-Band-Transceiver im 24-GHz-Bereich. Im Gegensatz zu anderen Sensoren, die im ebenfalls freigegebenen 9-GHz-Bereich arbeiten, sind deutlich geringere Abmessungen des Sensors realisierbar. Bei der abgestrahlten Sendeleistung kommt es auf die Spitzenleistung EIRP (equivalent isotopic radiated power) an. Im 24-GHz-Bereich sind maximal +20 dBm, entsprechend 100 mW, erlaubt. Bei getasteten Sensoren wird immer auf die Spitzenleistung zurückgerechnet. Das von uns eingesetzte, zugelassene Radar-Modul liefert eine Spitzenleistung von 16 dBm (EIRP) und erfüllt natürlich alle gesetzlichen Vorschriften.Das

Empfangsverhalten von Radarsensoren unterscheidet sich deutlich von

Bewegungssensoren auf Infrarotbasis. Während Infrarotsensoren relativ

unempfindlich auf Bewegungen in radialer Richtung reagieren, haben

Radarsensoren hier die höchste Empfindlichkeit. Bei ortogonalen bzw.

tangentialen Bewegungen zum Sensor ist es umgekehrt. In Kombination

ergänzen sich daher beide Techniken optimal. Unsichtbare Sensoren sind

allerdings nur mit der Radartechnik möglich, da Infrarotsensoren die

Wärmestrahlung des zu erfassenden Objekts detektieren müssen.

Infrarotsensoren können keine Objekte erfassen, deren Temperatur sich

nicht hinreichend von der Umgebungstemperatur unterscheidet, und

schnelle Temperaturwechsel führen zu Fehlauslösungen. Da Mikrowellen

Materie durchstrahlen, können Radarsensoren unsichtbar hinter nahezu

allen nicht metallischen Materialien „versteckt“ werden. In Verbindung

mit Alarmanlagen ermöglicht das den absolut sabotagesicheren Einbau.

Kunststoffe und trockenes Holz oder Keramik werden sehr gut

durchstrahlt.

|

|

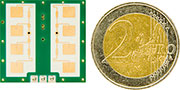

| Bild 1: Der Radarsensor von InnoSent im Größenvergleich |

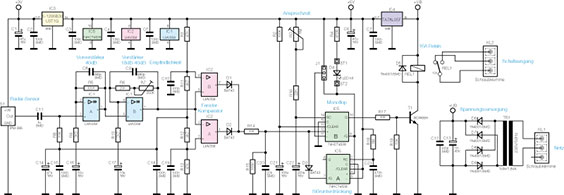

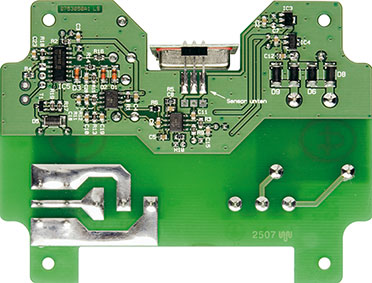

Der

eigentliche Radarsensor IPM-365 (links im Schaltbild) besitzt nur 3

Anschlüsse, bestehend aus Schaltungsmasse, Versorgungsspannung und dem

Doppler-Signalausgang. Für den Sensor stellt der Spannungsregler IC 3

eine stabilisierte Betriebsspannung von 3 V zur Verfügung. C 1 am

Ausgang des Spannungsreglers verhindert Schwingneigungen, und der

Kondensator C 2 dient zur Störunterdrückung. Da das

Mischer-Ausgangssignal des Sensors in der Größenordnung von nur 100 μV

liegt, ist eine Nachverstärkung von ca. 70 bis 80 dB erforderlich, um in

verarbeitbare Amplitudenbereiche zu kommen. Diese Aufgabe übernehmen

die beiden mit IC 1 realisierten Verstärkerstufen. Das Dopplersignal

wird über C 11 gleichspannungsmäßig entkoppelt dem nicht invertierenden

Eingang der ersten mit IC 1 A aufgebauten Stufe zugeführt. Über R 8

liegt der Arbeitspunkt des Verstärkers auf halber Betriebsspannung,

wobei C 14, C 15 Wechselspannungsanteile unterdrücken. Das Verhältnis

der Widerstände R 5 im Rückkopplungszweig und R 9 bestimmt die

Wechselspannungsverstärkung dieser Stufe. Während die Wechselspannung um

den Faktor 101 (ca. 40 dB) verstärkt wird, erfolgt aufgrund des

Kondensators C 16 keine Gleichspannungsverstärkung. Die untere

Grenzfrequenz wird somit durch den Kondensator C 16 festgelegt. C 8

begrenzt die obere Grenzfrequenz und dient gleichzeitig zur

Schwingneigungsunterdrückung. Das Ausgangssignal von IC 1 A wird direkt

auf den nicht invertierenden Eingang eines weiteren mit IC 1 B

aufgebauten Verstärkers gekoppelt. Die Verstärkung dieser Stufe ist mit

Hilfe des Trimmers R 7 im Bereich von ca. 18 dB bis ca. 40 dB

einstellbar. Hier bewirkt C 17 eine gleichspannungsmäßige Entkopplung

des Rückkopplungszweigs und C 9 dient zur Begrenzung der oberen

Grenzfrequenz. Das Ausgangssignal der zweiten Verstärkerstufe (IC 1 B)

wird direkt auf den mit IC 2 A, B aufgebauten Fensterkomparator gegeben.

Die Dimensionierung des Spannungsteilers R 1, R 11 bis R 13 bestimmt

die Schaltschwellen des Fensterkomparators.

Steigt

das Signal an Pin 5 oberhalb der an Pin 6 anliegen den Spannung

(Komparatorschwelle), wechselt der Ausgang (Pin 7) von „low“ nach

„high“. Der Ausgang von IC 2 A (Pin 1) wechselt von „low“ nach „high“,

wenn die Spannung an Pin 2 unter die an Pin 3 anliegende Spannung

abfällt. Über die Dioden D 1 und D 2 werden die Ausgangssignale

zusammengekoppelt und mit der positiven Flanke die mit IC 5 B aufgebaute

monostabile Kippstufe am positiven Trigger- Eingang (Pin 12)

getriggert. Ein Triggern bringt nun den Q-Ausgang auf High- und den

Q-Ausgang auf Low-Potential, wobei die Einschaltzeit mit R 3 zwischen 5

Sek. und ca. 3 Min. einstellbar ist. Wird Pin 11 von IC 5 B über J 1 mit

+5 V verbunden, so ist die Schaltung retriggerbar. Tritt mehr als eine

Triggerflanke während der Einschaltzeit auf, bestimmt das RC-Produkt von

R 3, R 16, C 22 die Länge der Verzögerung nach der letzten

Triggerflanke. Wird hingegen Pin 11 (negativer Trigger-Eingang) über J 1

mit dem Q-Ausgang (Pin 10) verbunden, so besteht keine

Retrigger-Möglichkeit. Für einen definierten Power-on-Reset sorgen im

Einschaltmoment die Bauelemente R 2 und C 21. Die zweite mit IC 5 A

aufgebaute monostabile Kippstufe verhin dert ein Retriggern der

Schaltung beim Abfallen des Relais. Der Q-Ausgang von IC 5 B steuert

über den Basisspannungsteiler R 17, R 19 den Relaistreiber T 1, in

dessen Kollektorkreis sich das Leistungsrelais mit Freilaufdiode (D 5)

befindet. Eine über R 4 mit Spannung versorgte optionale Kontroll-LED

kann zur Anzeige der Relais-Aktivierung dienen. Das 16-A-Leistungsrelais

ist sowohl zum Schalten einer Kleinspannung als auch zum Schalten der

230-V-Netzwechselspannung geeignet. Mit Ausnahme des Sensors stellt der

Spannungsregler IC 4 die stabilisierte Versorgungsspannung für die

gesamte Elektronik zur Verfügung. C 6 und C 7 dienen zur Pufferung und

zur Störunterdrückung. Die unstabilisierte Betriebsspannung (+UB)

liefert ein eingebautes 230-V-Netzteil (rechts im Schaltbild). An die

Schraubklemme KL 1 wird die eingangsseitige Netz-Wechselspannung

angeschlossen, die von hier aus direkt auf die primäre Wicklung des

Netztransformators TR 1 gelangt. Da der Netztrafo dauerkurzschlussfest

ist, wird keine Netzsicherung benötigt. Nach der Gleichrichtung der

sekundärseitigen Wechselspannung mit D 6 bis D 9 gelangt die mit C 13

gepufferte unstabilisierte Betriebsspannung (+UB) auf den Eingang des

Spannungsreglers IC 4 und dient des Weiteren zur Versorgung des

Leistungsrelais REL 1.

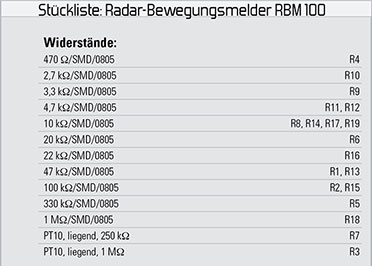

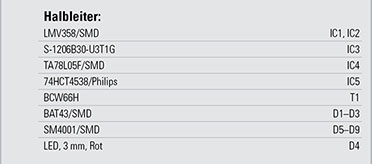

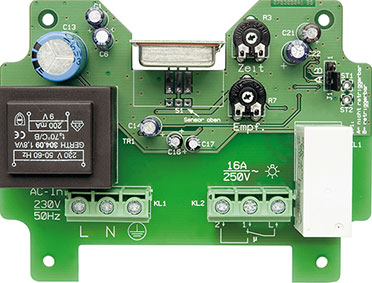

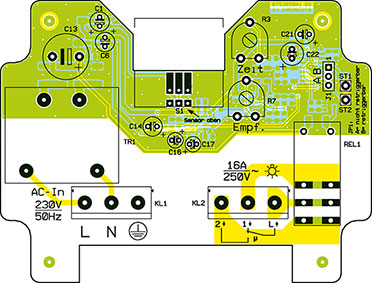

Nachbau

Der größte Teil der Elektronik des Radar-Bewegungsmelders RBM 100 ist in SMD-Ausführung realisiert und bereits werkseitig vorbestückt. Da von Hand nur noch wenige Komponenten in bedrahteter Bauform zu verarbeiten sind, ist der praktische Aufbau recht schnell erledigt. Wir beginnen mit den beiden Einstelltrimmern R 3 und R 7, in liegender Position, die vor dem Verlöten plan auf der Platinenoberfläche aufliegen müssen. Vorsicht! Beim Verlöten ist eine zu lange Hitzeeinwirkung auf diese Bauteile zu vermeiden. Zur Aufnahme des Codiersteckers J 1 wird eine 3-polige Stiftleiste eingelötet und gleich mit dem zugehörigen Codierstecker bestückt. Danach sind die Elektrolyt-Kondensatoren an der Reihe. Vorsicht, unbedingt auf korrekte Polarität achten! Falsch gepolte Elkos können auslaufen oder sogar explodieren.Die

Leuchtdiode D 4 ist entsprechend des Symbols im Bestückungsdruck an die

Lötstifte ST 1 und ST 2 anzulöten. Am Bauteil ist die Polarität einfach

am längeren Anodenanschluss (+) zu erkennen. Im nächsten Arbeitsschritt

sind die beiden Schraubklemmen KL 1 und KL 2 zu bestücken. Vor dem

Festsetzen mit ausreichend Lötzinn ist darauf zu achten, dass diese

Bauteile plan auf der Platinenoberfläche aufliegen. Das Gleiche gilt

auch für das Leistungsrelais REL 1 und den Netz-Transformator TR 1 in

Printausführung. Je nach gewünschter Erfassungsrichtung gibt es für das

Radar- Sensormodul S 1 drei unterschiedliche Einbaumöglichkeiten, die in

den Abbildungen 3 bis 5 zu sehen sind.

Wird

der Sensor an der Platinenunterseite (SMD-Seite) montiert (Abbildung

3), erfolgt die Erfassung durch den Gehäuseboden. Diese Einbaulage ist

sinnvoll, wenn der Radar- Bewegungsmelder z. B. hinter einer

Abdeckplatte montiert wird und die Erfassung der bewegten Objekte durch

die Platte erfolgen soll. Die zweite Einbauvariante ist in Abbildung 4

zu sehen und sinnvoll bei der Montage des Bewegungsmelders auf einer

Wand. Die Erfassung erfolgt in diesem Fall durch den Gehäusedeckel. Als

dritte Möglichkeit steht die vertikale Montageposition des Sensors zur

Verfügung, wie in Abbildung 5 zu sehen. Die Objekterfassung erfolgt dann

an der gegenüberliegenden Seite der Schraubklemmen

(Anschlussleitungen).

Achtung!

Beim Radar-Modul handelt es sich um ein ESD-empfindliches Bauelement,

das durch statische Aufladung leicht gefährdet ist. Bei allen Arbeiten

mit einem nicht eingelöteten Radar-Modul ist darauf zu achten, dass die

daran arbeitenden Personen nebst Hilfsmitteln nach ESD-Vorschriften

geschützt sind. Dies beginnt bereits beim Herausnehmen des Moduls aus

der Verpackung, wobei es am sichersten ist, das Modul lediglich seitlich

an der Platine zu greifen, jedoch nie die drei Anschlüsse der

Stiftleiste zu berühren. Ist das Modul erst einmal in die Schaltung

eingelötet, besteht nahezu keine Gefahr mehr, den Sensor zu zerstören.

Nach dem Einlöten des Radar-Moduls ist die Platine bereits vollständig

bestückt und kann in das dafür vorgesehene Gehäuse eingebaut werden. Der

Gehäuseeinbau ist abhängig von der Montageposition des Sensors. Bei der

Objekterfassung durch den Gehäusedeckel oder von der Seite wird die

Platine direkt in das Gehäuseunterteil gesetzt und mit vier Schrauben M3

x 6 mm fest verschraubt. Unter jedem Schraubenkopf ist eine M3-

Zahnscheibe unterzulegen. Bei der Objekterfassung durch den Gehäuseboden

(Radarsensor ist an der Platinenunterseite, SMD-Seite, montiert)

benötigt die Platine einen zusätzlichen Abstand von 10 mm zum

Gehäuseboden. In diesem Fall werden zwischen der Platine und den

Schraubdomen im Gehäuseunterteil vier Abstandsröllchen von 10 mm Länge

gesetzt. Die Leiterplattenbefestigung erfolgt dann mit Schrauben M3 x 16

mm, wobei auch hier unter jedem Schraubenkopf eine M3-Zahnscheibe

erforderlich ist. Wird die Montage des Bewegungsmelders in einem

Innenraum vorgenommen, so kann die Relaisaktivierung durch eine an ST 1

und ST 2 anzuschließende Leuchtdiode angezeigt werden. Im Gehäuse bzw.

Gehäusedeckel ist dann eine 3-mm- Bohrung vorzunehmen, in die die

Leuchtdiode eingeklebt wird (VDE-Vorschriften beachten!). Die

Verlängerung der Anschlüsse erfolgt mit 1-adrig isolierten

Leitungsabschnitten. Nach Einstellen der Ansprechempfindlichkeit mit R 7

und der Relais-Aktivierungszeit mit R 3 wird der Gehäusedeckel

aufgesetzt und mit den vier zugehörigen Deckelschrauben aus rostfreiem

V2A-Stahl verschraubt. Bei der Montage des Radar-Bewegungsmelders sind

unbedingt alle geltenden VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.

|

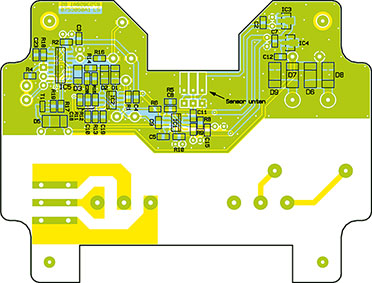

| Ansicht der fertig bestückten Platine des RBM 100 mit zugehörigem Bestückungsplan von der Unterseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Radar-Bewegungsmelder RBM 100

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: