KeyMatic®-Transponder-Interface KM300 TI

Aus ELVjournal

06/2007

0 Kommentare

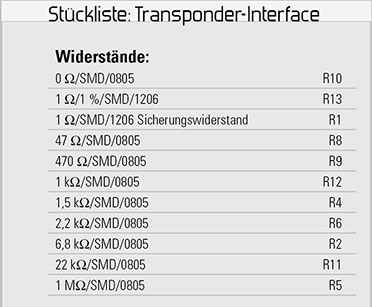

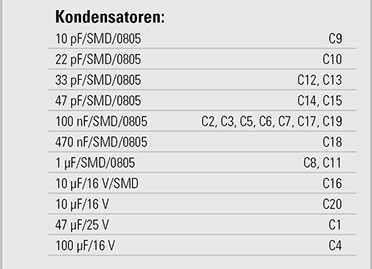

Technische Daten

| Transponder-Typ | 64 Bit (Read only) |

| Trägerfrequenz | 125 kHz |

| Modulation | Absorptionsmodulation (Manchester-Code) |

| Erfassungsabstand | ca. 3 cm |

| Schaltberechtigte Transponder | bis max. 24 |

| Programmierung | nur mit Master-Transponder möglich |

| Aktivierung der Leseeinheit | über kapazitiven Näherungssensor |

| Quittungssignal | akustisch, optionale LED-Anzeige |

| Funkübertragung | Wechselcode (Rolling-Code) |

| Sendefrequenz | 868,35 MHz |

| Spannungsversorgung | 3 x Mignon (LR6/AA) oder DC, 5 V bis 16 V (extern) |

| Stromaufnahme (Batteriebetrieb) | <30 uA |

| Gehäuse-Schutzart | IP 66 |

| Gehäuseabmessungen | 120 x 90 x 50 mm |

Das

KeyMatic-Transponder-Interface KM300 TI ermöglicht die Nutzung von

Passiv-Transpondern in Verbindung mit dem

KeyMatic-Funk-Türschlossantrieb. Ohne Installationsaufwand kommuniziert

das batteriebetriebene Interface über eine sichere Funkverbindung im

Rolling-Code-Verfahren (Wechselcode) mit dem Türschlossantrieb.Allgemeines

Das

KeyMatic-Funk-Türschloss-Antriebssystem dient zum Ver- und Entriegeln

von Zylinder-Türschlössern mit einer kleinen Fernbedienung. Wenn mehrere

Personen eine Zugangsberechtigung erhalten sollen, ist das

KeyMatic-Transponder- Interface eine kostengünstige und interessante

Alternative zu einer entsprechenden Anzahl von Funk-Fernbedienungen.Bei

Passiv-Transpondern handelt es sich um elektronische Schlüssel zur

berührungslosen Identifikation und zur Zutrittskontrolle in Form von

Schlüsselanhängern oder im Scheckkartenformat. Passiv-Transponder sind

mittlerweile weit verbreitet in Systemen zur Zeiterfassung in Betrieben

und zur Zugangsregelung zu Sicherheitsbereichen. Im Gegensatz zu

mechanischen Schalt- und Schließsystemen sind die hermetisch gekapselten

Datenträger völlig verschleiß- und wartungsfrei. Da die Energiezufuhr

induktiv nach dem Transformator-Prinzip erfolgt, wird nicht einmal eine

Batterie benötigt.

|

| Bild 1: Ein Passiv-Transponder |

Wichtig!

Der Master-Transponder kann nicht gelöscht und somit nicht neu angelegt

werden. Bei Verlust des Master-Transponders sind keine Veränderungen am

System mehr möglich. Der

Mikrocontroller im KM300 TI prüft, ob die Identifikationsnummer des

Transponders im Erfassungsbereich der Lese einheit mit einer

gespeicherten Information übereinstimmt. Bei Übereinstimmung wird dann

der entsprechende Befehl verschlüsselt im Rolling-Code-Verfahren

(Wechselcode) zum Türschlossantrieb gesendet. Durch die sichere

Funkverbindung ist das System gegen Missbrauch geschützt. Über 17

Billionen Codiermöglichkeiten machen ein Ermitteln des Codes durch

Probieren unmöglich. Sowohl die Transponder als auch die Funkverbindung

bieten eine hohe Sicherheit. Die Schaltung des

KeyMatic-Transponder-Interfaces KM300 TI ist für den Betrieb mit drei

Mignon-Batterien (LR6/AA) vorgesehen. Um einen besonders geringen

Stromverbrauch zu erreichen, ist die Transponder-Leseeinheit im

Bereitschaftszustand ausgeschaltet. Erst durch Berühren des Gehäuses im

Bereich eines kapazitiven Näherungssensors werden Transponder im

Erfassungsbereich erkannt. Durch diese Schaltungsmaßnahme wird zum

Beispiel bei zehn Öffnungs- und Verriegelungsvorgängen am Tag eine

Batterielebensdauer von drei bis fünf Jahren erreicht. Alternativ zur

Batterieversorgung besteht auch die Möglichkeit, das Gerät durch eine

externe Gleichspannung zwischen 5 V und 16 V zu versorgen. Die Spannung

ist dann an einer internen Schraubklemme zuzuführen. Bei externer

Versorgung kann der Berührungssensor deaktiviert werden. Datenstruktur der Passiv-Transponder

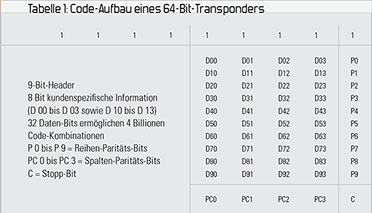

In

den Passiv-Transpondern ist eine 64-Bit-Informationsnummer gespeichert,

die dabei in 5 Gruppen aufgeteilt ist. Tabelle 1 zeigt den Code-Aufbau.

Die ersten 9 Bit sind maskenprogrammiert immer 1 und dienen als Header.

Dann sind 10 Reihen-Paritäts-Bits (P 0 bis P 9) und 4

Spalten-Paritäts-Bits (PC 0 bis PC 3) vorhanden. Die Daten-Bits D 00 bis

D 03 sowie D 10 bis D 13 enthalten kundenspezifische Informationen. 32

Daten-Bits erlauben 4 Billionen unterschiedliche Code-Kombinationen. Das

Stopp-Bit (C) ist grundsätzlich auf logisch 0 gesetzt. Für die

Datenübertragung wird der 125-kHz-Träger abhängig von den 64 Daten-Bits

amplitudenmoduliert.Bedienung und Funktion

Das

KeyMatic-Transponder-Interface KM300 TI kommt völlig ohne

Bedienelemente aus, da nach der Konfigurierung und dem Speichern der

schaltberechtigten Transponder inder „Zutrittsliste“ nur noch der

kapazitive Näherungsschalter zu berühren und der Transponder im

Erfassungsbereich der Lesespule zu halten ist. Wenn die

64-Bit-Information des Transponders mit einer abgespeicherten

Information exakt übereinstimmt, wird die Schaltaktion ausgeführt. Damit

das Modul überhaupt auf schaltberechtigte Transponder reagieren kann,

müssen die zugehörigen Identifikationscodes im Programmier-Modus in

einer so genannten Zutrittsliste gespeichert werden. Damit diese

Zutrittsliste nicht von Unbefugten verändert oder manipuliert werden

kann, ist zum Programmieren des Systems ein „Master-Transponder“

erforderlich, der an einem sicheren Ort aufzubewahren ist. Nur durch

„Vorzeigen“ dieses Transponders ist später der Programmier- Modus des

Systems wieder aufrufbar und z. B. das Hinzufügen von einzelnen

Transpondern möglich. Nach dem ersten Anlegen der Betriebsspannung

befindet sich die Schaltung automatisch im Programmier-Modus, wo zuerst

das EEPROM initialisiert wird. Nach ca. 5 Sekunden kann dann der erste

Transponder vor die Antenne der Leseeinheit gehalten werden. Dieser

Transponder wird als Master-Transponder abgelegt und ist nicht zum

Schalten zu nutzen. Alle weiteren Transponder, die eine

Schaltberechtigung erhalten sollen, sind dann nacheinander in den

Bereich der Erfassungsspule zu halten und werden vom System als Slave-

Transponder abgespeichert. Die Abspeicherung jedes neuen Transponders

wird mit 3 kurzen „Beeps“ an der Leseeinheit und durch 3-maliges Blinken

der „OK“-LED angezeigt. Insgesamt sind vom System bis zu 24

Slave-Transponder speicherbar. Ist ein vorgehaltener Transponder bereits

abgespeichert, so wird dieser nicht noch einmal gespeichert, und es

ertönt ein langer Signalton. Der Programmier-Modus wird automatisch

verlassen, wenn ca. 15 Sekunden kein Transponder in den

Erfassungsbereich der Empfangsspule gehalten wird. Das System ist damit

betriebsbereit. Auch nach der ersten Konfigurierung und Inbetriebnahme

können jederzeit weitere Transponder hinzugefügt werden, solange in der

Zutrittsliste noch nicht 24 Transponder gespeichert sind. Um weitere

Transponder abspeichern zu können, ist es erforderlich, den

Master-Transponder in den Erfassungsbereich der Leseeinheit zu halten.

Sobald der Master-Transponder erkannt wurde, befindet sich das System

wieder im Programmier- Modus, wie nach dem ersten Anlegen der

Betriebsspannung. Bereits vorher gespeicherte Transponder bleiben

natürlich beim Hinzufügen von weiteren Transpondern erhalten. Auch ohne

Betriebsspannung bleibt die Zutrittsliste im nichtflüchtigen Speicher

des Systems nahezu unbegrenzt erhalten (mindes tens 10 Jahre). Gelöscht

werden kann nur die gesamte Zutrittsliste, jedoch nicht einzelne

Transponder. Dazu ist die Betriebsspannung abzuschalten, der

Codierstecker J 2 umzustecken (Pin 1 und Pin 2 verbinden) und die

Betriebsspannung wieder anzulegen. Nachdem der Master-Transponder in den

Erfassungsbereich der Lesespule gehalten wurde, beginnt mit einem

langen Signalton bzw. einem langen Leuchtimpuls der LED „OK“ der

Löschvorgang. Die Betriebsspannung ist danach wieder abzuschalten und

der Codierstecker J 2 ist wieder in die Ausgangsstellung zu bringen.

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung ist im Programmier-Modus (mit

Master-Transponder aufrufen) das Speichern der schaltberechtigten

Transponder von neuem möglich. Das Einlesen der neuen Transponder

erfolgt dann wie bei der Erstinbetriebnahme. Im normalen Betrieb ist die

Bedienung des KeyMatic-Transponder- Interfaces KM300 TI sehr einfach.

Zum Verriegeln der Tür ist die Leseeinheit über den kapazitiven

Näherungsschalter zu aktivieren und der Transponder einmal in den

Erfassungsbereich der Lesespule zu bringen. Sobald ein berechtigter

Transponder erkannt wird, quittiert das Interface dies durch ein kurzes

akustisches Signal, und die Kontroll-LED leuchtet kurz auf. Nicht

berechtigte Transponder mit korrektem Datenprotokoll verursachen ein

langes Quittungssignal. Das Verriegeln der Tür erfolgt mit ca. 3

Sekunden Verzögerung, signalisiert durch drei kurze Quittungssignale.

Zum Öffnen der Tür ist der Transponder 2-mal kurz hintereinander

(innerhalb von 3 Sekunden) in den Erfassungsbereich der Lesespule zu

bringen. Auch das Öffnen wird nach kurzer Verzögerung mit drei kurzen

Quittungssignalen signalisiert. Im normalen Anwendungsfall sind die

Funktionen Verriegeln und Öffnen vollkommen ausreichend. Es besteht aber

auch die Möglichkeit, die Tür zu entriegeln, ohne diese zu öffnen. Dazu

ist der Transponder 3-mal kurz hintereinander in den Erfassungsbereich

der Lesespule zu halten.Schaltung

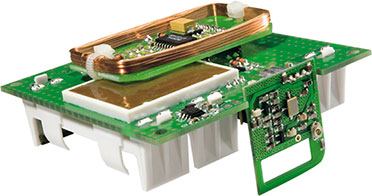

Die

Schaltung des KeyMatic-Transponder-Interfaces KM300 TI besteht aus der

Transponder-Leseeinheit (als zugelassenes Modul auch in anderen

ELV-Schaltungen zu finden) und aus der Mikrocontrollereinheit mit der

Funkübertragung zum Türschlossantrieb. Während die Leseeinheit zur

Erfassung der Passiv-Transponder dient und diese dabei gleichzeitig mit

Energie versorgt, erfolgen die Code-Auswertung, der Vergleich mit der

Zutrittsliste und die verschlüsselte Datenübertragung zum

Türschlossantrieb durch die Mikrocontrollereinheit.Schaltung der Leseeinheit

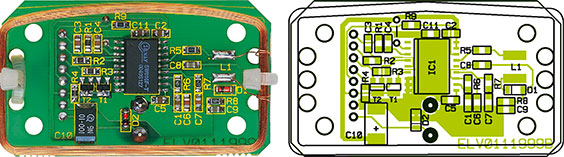

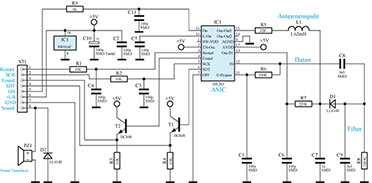

|

| Bild 2: Schaltbild der Leseeinheit |

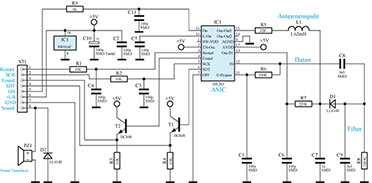

Schaltung der Mikrocontrollereinheit

|

| Bild 3: Schaltbild der Basisplatine |

Bei

der Sensorfläche handelt es sich um eine selbstklebende Metallfolie,

die in die Innenseite des Gehäuses geklebt wird. Die Erfassung der sich

nähernden Hand erfolgt durch das Kunststoffgehäuse. Der Näherungssensor

ist absolut verschleißfrei, vandalismussicher und vor Staub und

Feuchtigkeit geschützt. Um die Transponder-Lesespule möglichst wenig zu

beeinflussen, wird empfohlen, die Sensorfläche im oberen oder seitlichen

Bereich des Gehäuses einzukleben. Quasi kann aber jede Außenfläche des

Gehäuses zur Sensorfläche gemacht werden. Das Sensor-IC (IC 4) enthält

alle erforderlichen Funktionen zur Realisierung des

Kapazitäts-Näherungssensors und benötigt nur eine minimale externe

Beschaltung. Die an ST 1 angeschlossene Sensorfläche ist über den mit R 2

und C 9 aufgebauten Tiefpass zur Störunterdrückung mit dem IC-Eingang

verbunden. Der in EE102P integrierte Taktoszillator erzeugt in

Verbindung mit C 10 eine Abtastfrequenz von ca. 1 kHz. Neben der

Ausführung der Sensorfläche ist die Größe des Kondensators C 11

entscheidend für die Empfindlichkeit des Systems. Die Aktivierungsdauer

des als Timer arbeitenden Ausgangs wird durch den Kondensator C 8

bestimmt. Wenn die Betriebsspannung an der Transponder-Leseeinheit

anliegt, wird das ASIC (IM 283) über Port P3.3 des Mikrocontrollers

eingeschaltet und der Takt zum Auslesen der Transponder-Informationen

des IM 283 steht an Port P3.2 zur Verfügung. Die von der Leseeinheit

kommenden Daten ge langen dann zum Port P1.1 des Mikrocont rollers. Mit

dem von Port P3.1 kommenden Signal „Restart“ wird das ASIC für einen

neuen Code-Empfang vorbereitet. Sobald der Controller einen gültigen

Code von der Leseeinheit detektiert, wird dies dem Mikrocontroller über

die Found-Leitung an Port P1.2 mitgeteilt. Bei Code-Übereinstimmung mit

einer Eintragung in der Berechtigungsliste wird je nachdem, wie oft der

Transponder in den Erfassungsbereich der Lesespule gehalten wird, die

entsprechende Aktion (Öffnen, Verriegeln oder Entriegeln) ausgeführt. Der

in der Leseeinheit untergebrachte akustische Signalgeber und die

Quittungs-LED D 6 werden über den Transistor T 2 von Port P2.3

gesteuert. R 8 dient dabei zur Anpassung der Signalamplitude und somit

zur Lautstärkeanpassung. Unten im Schaltbild ist die recht einfache

Spannungsversorgung des KM300 TI dargestellt. Bei der Batterieversorgung

sind die beiden oberen Kontakte des Codiersteckers J 1 miteinander

verbunden. Über den Sicherungswiderstand R 1 gelangt die

Batteriespannung dann direkt auf den Eingang des Spannungsreglers IC 6.

Soll die Einheit mit einer externen Spannung versorgt werden, ist an KL 1

eine Gleichspannung zwischen 5 V und 16 V anzulegen und die beiden

unteren Kontakte von J 1 sind miteinander zu verbinden. Bei der externen

Spannungsversorgung ist folgender Hinweis noch zu beachten: Zur

Gewährleistung der elektrischen Sicherheit muss es sich bei der

speisenden Quelle um eine Sicherheits-Schutzkleinspannung handeln.

Außerdem muss es sich um eine Quelle begrenzter Leistung handeln, die

nicht mehr als 15 W liefern kann. Üblicherweise werden beide Forderungen

von einfachen 12-V-Steckernetzteilen mit bis zu 500 mA

Strombelastbarkeit erfüllt. Über den Widerstand R 13, die

Verpolungsschutzdiode D 1 und J 1 gelangt die externe Spannung auf den

Puffer-Elko C 1 und den Eingang des Spannungsreglers IC 6. Sowohl bei

Batteriebetrieb als auch bei externer Spannungsversorgung steht am

Ausgang von IC 6 eine stabilisierte Gleichspannung von 3 V zur

Verfügung. C 4 dient zur Pufferung und Schwingneigungsunterdrückung und

die Kondensatoren C 3, C 5 und C 6 verhindern hochfrequente

Störeinkopplungen. Nachbau

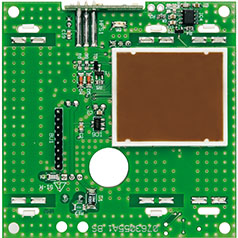

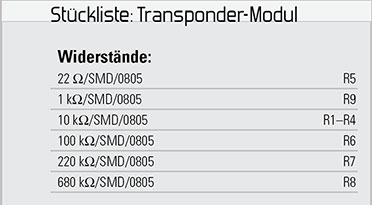

Der

praktische Aufbau des KeyMatic-Transponder-Interfaces KM300 TI ist

besonders einfach, da auf beiden Leiterplatten im Wesentlichen

SMD-Komponenten zum Einsatz kommen und diese bei allen ELV-Bausätzen

bereits werkseitig vor bestückt sind. Von Hand sind daher nur noch

wenige konventionelle Bauelemente zu bestücken. Die Bestückungsarbeiten

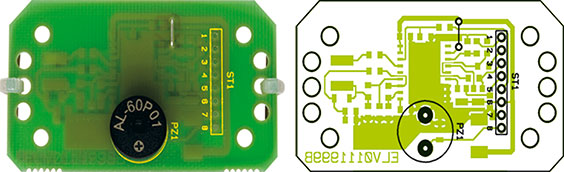

beginnen wir mit der Leseeinheit, wo zuerst eine Drahtbrücke aus

versilbertem Schaltdraht einzulöten ist. Nach dem Verlöten werden die

überstehenden Drahtenden direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten,

ohne dabei die Lötstellen selbst zu beschädigen. Danach wird der

Sound-Transducer PZ 1 mit korrekter Polarität eingelötet. Sowohl am

Bauteil als auch im Bestückungsdruck der Leiterplatte ist die Polarität

gekennzeichnet. Die Antennenspule wird, wie auf dem Platinenfoto zu

sehen ist, mit zwei Kabelbindern auf der Platinenoberfläche befestigt.

Alsdann sind die Anschlussleitungen auf die erforderliche Länge zu

kürzen, vorzuverzinnen und an die zugehörigen Platinenanschlüsse dem

Platinenfoto entsprechend anzulöten. Damit ist die Leseeinheit bereits

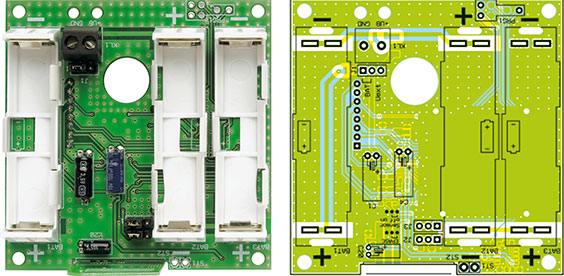

fertig aufgebaut. Die Mikrocontrollereinheit besteht aus einer

doppelseitigen Leiterplatte mit den Abmessungen 79 x 78 mm. Da, wie

bereits erwähnt, alle SMD-Teile vorbestückt sind, ist auch dieser Aufbau

schnell erledigt und recht unkompliziert. Damit keine Manipulationen

durch Unbefugte vorgenommen werden können, sind alle

sicherheitsrelevanten Baugruppen auf der Leiterplatte vergossen und

selbst bei Demontage nicht mehr zugänglich. Bei der Basisplatine werden

zuerst, wie auf dem Platinenfoto zu sehen, drei Elektrolyt-Kondensatoren

in liegender Position bestückt. Dabei ist unbedingt die korrekte

Polarität zu beachten, da falsch gepolte Elkos auslaufen oder sogar

explodieren können. Üblicherweise ist die Polarität bei Elkos am

Minuspol gekennzeichnet. Nach dem Verlöten sind auch hier die

überstehenden Drahtenden oberhalb der Lötstellen abzuschneiden. Im

nächsten Arbeitsschritt werden die drei 3-poligen Stiftleisten J 1 bis J

3 bestückt und die zugehörigen Codierstecker aufgesetzt. Die

Schraubklemme KL 1 muss vor dem Festsetzen mit ausreichend Lötzinn plan

auf der Platinenoberfläche aufliegen. Zum Anschluss der

Transponder-Leseeinheit ist an der SMDSeite eine 8-polige Stiftleiste zu

bestücken. Das Verlöten der Stifte erfolgt an der Platinenunterseite.

Die Kunststoffgehäuse der Batteriehalter sind in die dafür vorgesehenen

Schlitze der Leiterplatte einzurasten. Dabei ist darauf zu achten, dass

das Batteriesymbol auf der Leiterplatte durch die Aussparung im

mittleren Bereich der Batteriehalter zu sehen ist. Es folgt das

Einsetzen der Batteriekontakte, wobei es sinnvoll ist, jeweils vor dem

Verlöten an der SMDSeite eine Batterie zur Fixierung einzusetzen. Damit

beim Lötvorgang der Lötspitze nicht zu viel Hitze entzogen wird, ist

eine ausreichend große Lötspitze zu verwenden.

|

| Bild 4: Eingeklebte Sensorfläche im Gehäuseoberteil |

|

| Bild 5: Bohrplan für den optional einzusetzenden Kunststoff-Lichtwellenleiter |

|

| Bild 6: Basisplatine mit bestückter Transponder-Leseeinheit |

|

| Bild 7: An die Basisplatine angelötetes Funk-Sendemodul |

|

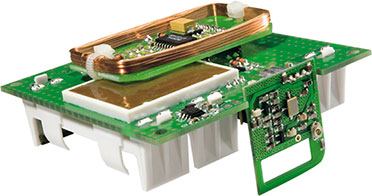

| Fertig aufgebaute Elektronik des KM300 TI |

|

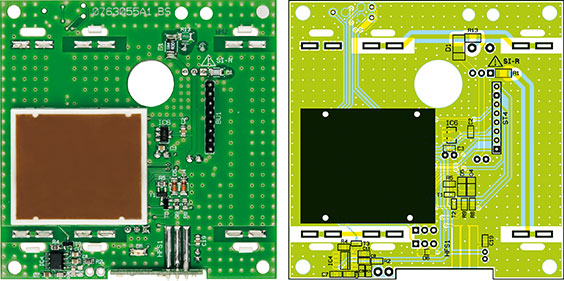

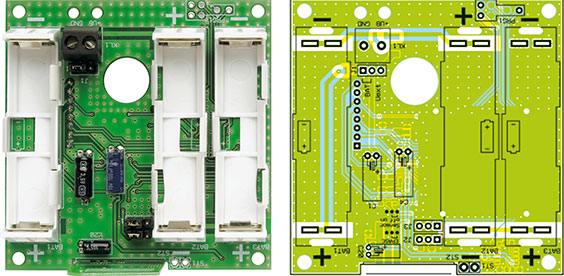

| Ansicht

der fertig bestückten Basisplatine des KM300 TI mit zugehörigem

Bestückungsplan von der Oberseite (oben) und von der Unterseite (unten) |

|

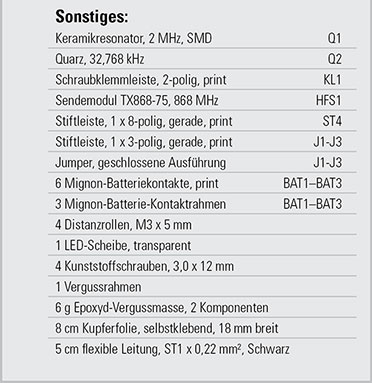

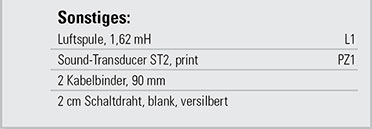

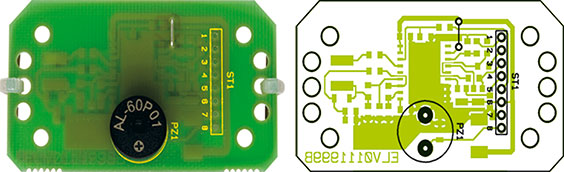

| Ansicht

der fertig bestückten Leseeinheit mit zugehörigem Bestückungsplan,

links von der Lötseite (SMD), rechts von der Unterseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (9 Seiten)

als PDF (9 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- KeyMatic®-Transponder-Interface KM300 TI

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (9 Seiten)

als PDF (9 Seiten)