Aufgespürt - 2,45-GHz-Fetektor DET 245 (Detektiv für Funk-Kamerasysteme und WLAN-Sender)

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 9-V-Blockbatterie 6LR61 |

| Frequenz | 2,45 GHz |

| Stromaufnahme | 60 mA |

| Freifeldreichweite | bis 5 m |

Funk-Kamerasysteme,

WLAN-Netze, Bluetooth-Geräte, A/V-Sender u. a. arbeiten auf

unterschiedlichen

Frequenzen und mit unterschiedlichen Modulationsverfahren im

lizenzfreien ISM-2400-Frequenzband. Der 2,45-GHz-Detektor ist ein

mobiles Hand-Gerät zum Detektieren solcher Sender und ihres Standortes.Finden und orten

Das

2,4-GHz-Band umfasst den Frequenzbereich von 2,400 bis 2,4835 GHz, es

ist von der ITU als sogenanntes ISM-Band für die lizenzfreie Nutzung

durch Short Range Devices (SRD, Funksender geringer Leistung)

freigegeben. Der Name ISM (Industrial Scientific and Medical) sagt es:

dieses Frequenzband kann durch ganz unterschiedliche Anwendungen belegt

werden. Die Lizenzfreiheit der hier betriebenen Funkgeräte besagt zwar,

dass jeder, ohne eine Funklizenz zu beantragen, mit diesen Geräten

arbeiten kann, allerdings ist die technische Konzeption der Sende- und

Empfangsgeräte einigen Konventionen unterworfen. So dürfen je nach

Geräteart bestimmte HF-Leistungen nicht überschritten werden, andere

Systeme wie WLAN oder Bluetooth unterliegen besonderen Normungen, um die

Zusammenarbeit von Geräten unterschiedlicher Hersteller zu

gewährleisten und die Nutzung des zugewiesenen Frequenzbereiches

effektiv zu gestalten.Leider

hat die allgemein freigegebene Nutzung solcher Bänder vor allem einen

Haken – die Anzahl der Kanäle ist naturgemäß begrenzt und so sind

gegenseitige Störungen, wenn vielleicht auch nur kurzzeitig, weil einige

Systeme mit Frequenzhopping arbeiten, trotz nominell geringer

Reichweiten vorprogrammiert. Ein A/V-Sendesystem ist also kaum

ununterbrochen störungsfrei zu betreiben, wenn man im Empfangsbereich

des A/V-Empfängers ein Bluetooth-Handy betreibt oder gar ein WLAN im

gleichen Haus nutzt. Und die geringe Leistung sowie die hohe Frequenz

haben auch dazu geführt, dass die Sende- und Empfangstechnik immer

kompakter wird.

|

| Bild

1: 2,4-GHz-Sendesysteme sind extrem kompakt realisierbar und somit auch

gut unauffällig zu installieren. Links ein komplettes

Mini-Kamera-Sendersystem, rechts ein Mini-WLAN-Sender, in der Mitte ein

Bluetooth-Stick, der sogar noch einen Speicherkartenleser enthält.

Besonders Geräten wie letzterem Bluetooth-Stick sieht man seine

Hauptfunktion zunächst nicht an. |

Dies

und die angestrebte universelle Einsetzbarkeit für alle ISM-Dienste

bedingen ein Messgerät, mit dem der Sender möglichst punktgenau geortet

werden kann. Das muss nicht extrem empfindlich in Bezug auf

Empfangsreichweite sein, aber über eine möglichst hohe Richtwirkung

verfügen, um tatsächlich punktgenau einen Sender finden zu können und

nicht etwa einen anderen im Nachbarhaus damit anzupeilen. Die Anwendung

eines solchen Gerätes kann vielfältig sein – es kann zur Störungssuche

genauso eingesetzt werden wie zum Optimieren und Abstimmen verschiedener

2,45-GHz-Systeme, aber auch zur o. a. Suche nach versteckten Sendern.

Es ist auch sehr nützlich für das Aufspüren verbotenerweise eingesetzter

WLAN- und Bluetooth-Geräte in Betrieben, denn deren Einsatz ist im

Allgemeinen streng reglementiert, um die Daten- und

Kommunikationssicherheit in einer Firma zu gewährleisten. Ein

unerlaubter, offener WLAN-Port kann fatale Folgen für die

Datensicherheit haben! Unser hier vorgestellter 2,45-GHz-Detektor kann

genau diese Aufgaben erfüllen. Er verfügt über eine sehr wirksame

Richtantenne, die Feldstärkeanzeige erfolgt sowohl optisch als auch

akustisch. Durch die extrem einfache Bedienung ist die Nutzung des

Gerätes für jedermann möglich. Funktion

Um

die exakte Position einer Signalquelle mit dem 2,45-GHz- Detektor

aufzuspüren, ist eine Antenne mit einem gutem Vor- Rück-Verhältnis und

hoher Richtwirkung erforderlich. Aus diesen Gründen kommt hier eine

Patch-Antenne zum Einsatz. Eine solche Patch-Antenne ist sehr einfach

aufzubauen und kostengünstig zu produzieren. Sie besteht lediglich aus

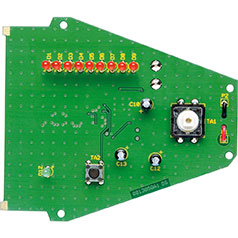

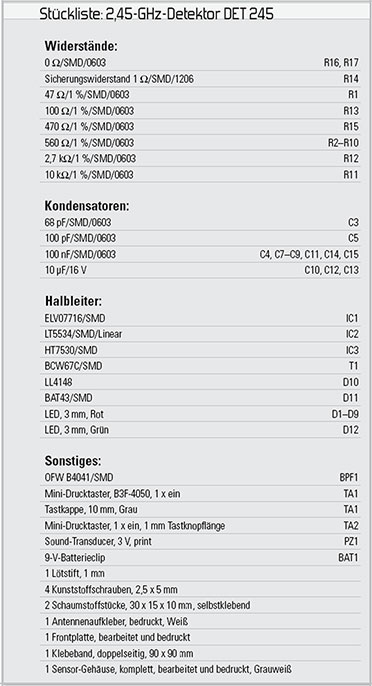

einer doppelseitigen Platine.Abbildung 2 zeigt die verwendete Patch-Antenne des 2,45-GHz-Detektors mit einem beispielhaften Richtdiagramm.

|

| Bild 2: Patch-Antenne mit beispielhaftem Richtdiagramm |

|

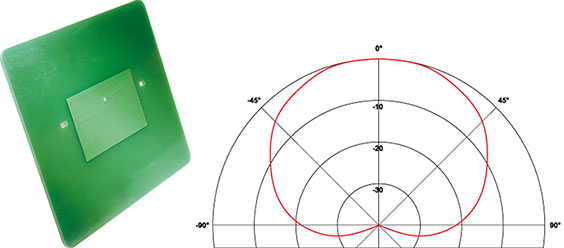

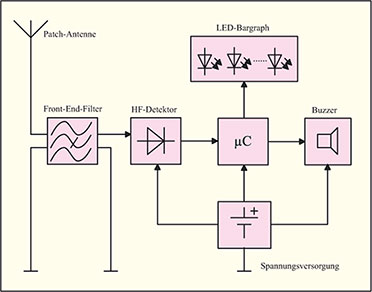

| Bild 3: Blockschaltbild des 2,45-GHz-Detektors |

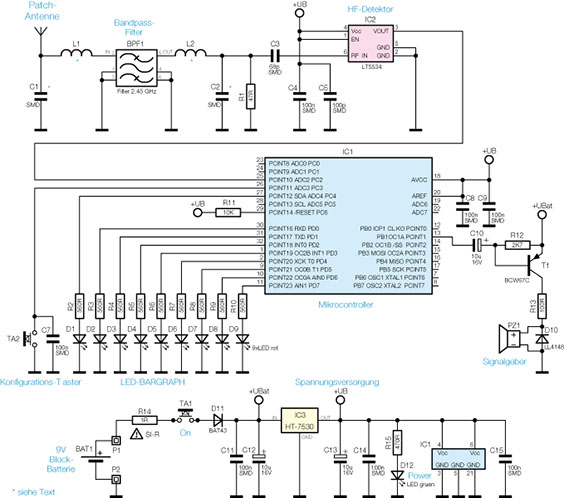

Schaltungsbeschreibung

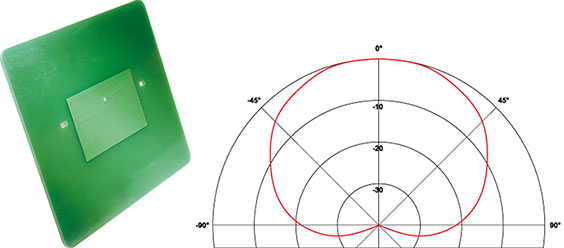

Die Schaltung (Abbildung 4) wird mit einer 9-V-Blockbatterie BAT 1 betrieben.

|

| Bild 4: Schaltbild des 2,45-GHz-Detektors |

Der

Spannungsregler IC 3 stabilisiert die Batteriespannung auf 3 V. Die

Kondensatoren C 11 bis C 14 dienen zur Unterdrückung der Schwingneigung

des Spannungsreglers. Mit dem On-Taster TA 1 wird das Gerät

eingeschaltet. Das bedeutet, dass das Gerät nur so lange in Betrieb ist,

wie der Taster gedrückt und gehalten wird. Die Diode D 11 dient als

Verpolungsschutz und der Widerstand R 14 als Sicherungselement. Die

Leuchtdiode D 12 dient in Verbindung mit dem Vorwiderstand R 15 als

Betriebsanzeige. Fast die gesamte Schaltung wird mit der stabilisierten

Betriebsspannung von 3 V versorgt. Ausgenommen ist der Signalgeber PZ 1.

Er wird direkt mit der 9-V-Batteriespannung versorgt, um eine maximale

Lautstärke zu erreichen. Das Eingangssignal gelangt über die

Patch-Antenne zum Bandpassfilter BPF 1. Das Filter hat eine

3-dB-Bandbreite von 100 MHz und selektiert somit das gesamte Frequenz-

Band von 2400 MHz bis 2484 MHz (ISM 2400). Nach

der Filterung wird das Signal dem HF-Detektor IC 2 zugeführt. Er

wandelt das HF-Signal in eine Gleichspannung um. Dabei ist die Höhe der

Gleichspannung abhängig vom Leistungspegel des HF-Signals. Die

Induktivitäten L 1, L 2 und die Kondensatoren C1, C 2 dienen zur

Anpassung der Antenne und des HF-Detektors IC 2 an das Bandpassfilter

BPF 1. Da die Patch-Antenne für eine Eingangsimpedanz von 50 Ω ausgelegt

ist und das Bandpassfilter BPF 1 ebenfalls eine Ein- und

Ausgangsimpedanz von 50 Ω hat, konnte auf eine Anpassung an dieser

Stelle verzichtet werden. Das bedeutet, die Kondensatoren C 1 und C 2

sind nicht bestückt und die Induktivitäten L 1 und L 2 werden durch

0-Ω-Widerstände ersetzt. Der Widerstand R 1 ist das einzige

Anpass-Element und verbessert die Rückflussdämpfung des HF-Detektors um

ca. 10 dB. Die Kondensatoren C 4 und C 5 dienen zum Abblocken der

Betriebsspannung des HF-Detektors IC 2. Der

8-Bit-Mikrocontroller IC 1 von Atmel übernimmt die Auswertung des

Ausgangssignals VOUT des HF-Detektors IC 2. Er wandelt mit Hilfe seines

internen 10-Bit-Analog-Digital- Wandlers ADC2 die analoge Gleichspannung

in ein digitales Datenwort. Nach der Auswertung des Datenwortes werden

dann die entsprechenden Leuchtdioden D 1 bis D 9 über die Ports PC 4 und

PD 0 bis PD 7 angesteuert. Die Widerstände R 2 bis R 10 dienen zur

Strombegrenzung der Leuchtdioden. Zusätzlich wird mit dem Port PB 1 über

den Transistor T 1 der Signalgeber PZ 1 angesteuert. Der Transistor

dient dabei in Verbindung mit dem Widerstand R 12 als Treiber für den

Signalgeber PZ 1. Je nach Stärke des Eingangssignals wird eine Frequenz

zwischen 40 Hz und 500 Hz erzeugt. Der Widerstand R 11 sorgt für einen

definierten Reset des Mikrocontrollers IC 1 beim Zuschalten der

Betriebsspannung. Um eine optimale Performance des 2,45-GHz-Detektors zu

erreichen, ist eine Einstellung der Empfindlichkeits-Schwelle

erforderlich. Diese wird bei der ersten Inbetriebnahme mit dem Taster TA

2 durchgeführt (siehe Bedienung/Abgleich). Nachbau

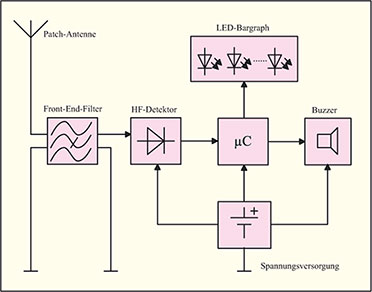

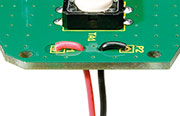

Alle

SMD-Bauteile sind bereits bei der Auslieferung des Bausatzes bestückt.

Es müssen lediglich die bedrahteten Bauteile eingelötet werden. Dazu

zählen drei Kondensatoren, Elkos, ein Taster, der Signalgeber, 10

Leuchtdioden, ein Lötnagel und ein Batterieclip. Außerdem sind die

Basisplatine und die Patch-Antenne miteinander zu verlöten. Alle

Bauteile bis auf den Signalgeber und der Lötnagel sind von der

Platinenoberseite der Basisplatine zu bestücken und anschließend von der

Unterseite zu verlöten. Bei den Elkos ist die Polung zu beachten.

|

| Bild 6: Basisplatine mit Batterieclip-Anschlüssen |

|

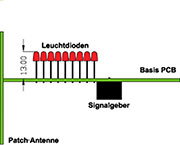

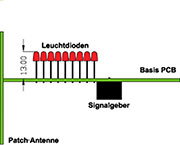

| Bild 5: Seitenansicht der Basisplatine des 2,45-GHz-Detektors |

Bevor

nun die komplett bestückte Basisplatine mit der Patch- Antenne verlötet

werden kann, muss der Lötnagel präpariert werden. Dazu ist der Lötnagel

von der Rückseite in die dafür vorgesehene Bohrung der Patch-Antenne zu

stecken und so zu kürzen, dass er nicht mehr aus der Platine

herausragt. Dann kann der Lötnagel mit der Patch-Antenne verlötet

werden. Anschließend ist die Patch-Antenne auf die Basisplatine zu

schieben, so dass die beiden Platinen senkrecht zueinander stehen, und

zu verlöten. Zum Schluss muss der Lötnagel mit wenig Lötzinn auf die

Leiterbahn der Basisplatine gelötet werden. Dabei ist zu beachten, dass

der Lötnagel flach auf der Leiterbahn aufliegt. Jetzt sind alle

Lötarbeiten abgeschlossen. Als Nächstes ist der mitgelieferte Aufkleber

direkt über das Patch der Antenne zu kleben.

|

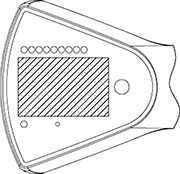

| Bild 7: Patch-Antenne |

|

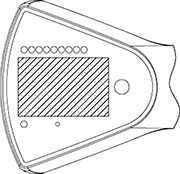

| Bild 8: Gehäuseoberschale des 2,45-GHz-Detektors |

|

| Bild 9: Das fertig aufgebaute Gerät |

Bedienung/Abgleich

Vor

der Inbetriebnahme ist eine Einstellung der Empfindlichkeitsschwelle

vorzunehmen, um eine hohe Empfindlichkeit und somit eine optimale

Reichweite zum Aufspüren von ISM-Geräten zu erreichen. Dies ist

erforderlich, um z. B. in Räumen mit einer hohen Deckenhöhe eine

erfolgreiche Suche durchzuführen. Sollte diese Einstellung nicht

vorgenommen werden, ist automatisch eine mittlere

Empfindlichkeitsschwelle voreingestellt.Die Einstellung ist wie folgt durchzuführen:

•

Mit einem dünnen Gegenstand, z. B. einer Büroklammer, den Taster TA 2

durch die dafür vorgesehene Bohrung in der Frontplatte gedrückt halten.

•

Taster „On“ betätigen und ebenfalls gedrückt halten. Jetzt wird

automatisch ein Leuchtdioden-Test durchgeführt, d. h., alle Leuchtdioden

werden in Form eines Lauflichtes von unten nach oben hin angesteuert.

Zusätzlich ertönt ein Ton vom Signalgeber. Anschließend beginnt der

Einstellvorgang für die Empfindlichkeitsschwelle des Gerätes. Dazu

werden die Leuchtdioden im Halbsekundentakt angesteuert. Das bedeutet,

je mehr LEDs leuchten, desto empfindlicher ist der 2,45-GHz-Detektor.

Die Bestätigung der gewünschten Empfindlichkeit erfolgt durch das

Loslassen des Tasters TA 2. Ein Signalton bestätigt das Abspeichern der

gewünschten Schwelle. Zusätzlich wird die eingestellte

Empfindlichkeitsschwelle mit der entsprechenden Leuchtdiode

signalisiert. Dies wird ebenfalls bei jeder Inbetriebnahme angezeigt.

• Taster „On“ loslassen

Nach

dem Abgleich kann der 2,45-GHz-Detektor zum Einsatz kommen, um z. B.

die besprochenen Funk-Kamerasysteme und bedingt auch WLAN-Router

aufzuspüren. Dazu ist, wie bei der Einstellung der

Empfindlichkeitsschwelle, der Taster „On“ zu drücken und festzuhalten.

Sobald man den Taster loslässt, schaltet sich das Gerät wieder aus. 9

rote Leuchtdioden zeigen im Betrieb die mit der Patch-Antenne empfangene

relative Signalstärke an. Je mehr Leuchtdioden leuchten, desto stärker

ist das empfangene Signal. Um die Anzeige besser beurteilen zu können,

ist es erfor derlich, sich mit dem Gerät sehr langsam zu bewegen. Sich

dabei einmal um die eigene Achse zu drehen ist sehr hilfreich, um die

Richtung eindeutig zu bestimmen. Eine akus tische Anzeige unterstützt

zusätzlich das Suchen der Geräte. Das bei geringer Feldstärke hörbare

„Knattern“ verändert sich mit stärker werdender Signalstärke in einen

Ton mit steigender Frequenz. Das unterstützt die visuelle Suche nach dem

georteten Gerät.

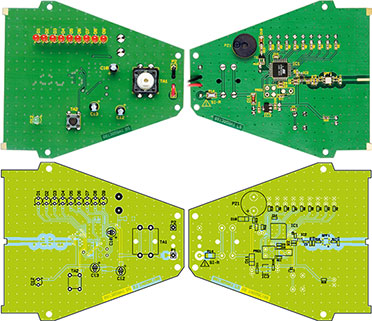

|

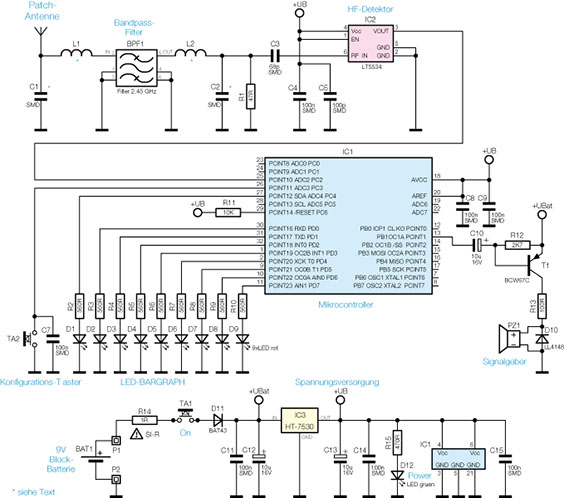

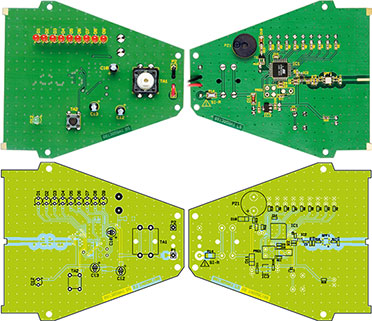

| Ansicht

der fertig bestückten Platine des DET 245 mit zugehörigem

Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite, rechts von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Aufgespürt - 2,45-GHz-Fetektor DET 245 (Detektiv für Funk-Kamerasysteme und WLAN-Sender)

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Kommentare:

05.04.2013 schrieb Gerald Grummt:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

gern würde ich diesen Bausatz bestellen (2,45-GHz-Fetektor DET 245) und

aufbauen, leider finde ich aber keine Artikelnummer dazu. Gibt es einen

Grund, warum der BS nicht mehr bestellbar ist ? Vielleicht ist auch ein

Nachfolger-Projekt geplant ?

Ich habe eine weitere Anfrage zum Thema Radar-Sensoren. Derzeit wird in

der Politik gerade über eine Freigabe von Radarwarnern diskutiert.

Sollte hier tatsächlich eine Freigabe erteilt werden, würde ich mich

ebenfalls sehr über einen Bausatz zu diesem Thema freuen.

Mit freundlichen Gruessen,

Gerald Grummt”

16.04.2013 schrieb Michael Sandhorst (Technik):

„Hallo Gerald Grummt,

im Produktlebeneszyklus müssen unsere Produktmanager an einem gewissen

Punkt entscheiden, ob wir das Sortiment aus vielerlei Gründen (z.B.

Nachfrage, limitierte Lagerkapazität) ändern oder nicht. In diesem Fall

haben die Verantwortlichen eine Auslistung entschieden. Derzeit können

wir Ihnen aus unserem aktuellen Liefersortiment auch keinen Nachfolger

mit gleichen Produkteigenschaften anbieten.

Wir bedauern Ihnen keine andere Mitteilung machen zu können.

Mit freundlichen Grüßen Michael Sandhorst (Technik)

”

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)