Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

LAN-Remote-Systems - Input/Output-Interface IPIO 88

Aus ELVjournal 01/2008

4 Kommentare

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 1 | 0,5 | OK | 1/08 |

Inhalt des Fachbeitrags

Technische Daten

| Schnittstelle | Ethernet; HTML, Telnet |

| Spannungsversorgung | 4,5-9 VDC |

| Anzahl Eingänge | 8 (3,3-15 VDC) |

| Anzahl Ausgänge | 8 (12 mA pro Ausgang bzw. Open-Collector-Ausgang) |

| Stromaufnahme (Ein- und Ausgänge unbeschaltet) | max. 160 mA |

| Abmessungen (B x H x T) | 58 x 143 x 24 mm |

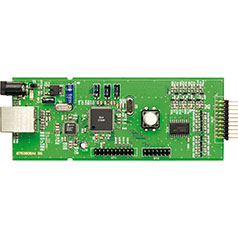

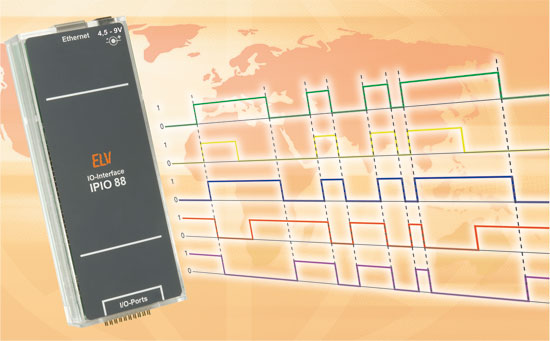

Der IPIO 88 ist eine weitere Komponente unseres neuen LAN-Remote-Systems, mit dem der einfache Aufbau eines LAN-gestützten Hausautomationssystems realisiert werden kann. Das über das Netzwerk ansprechbare Interface verfügt über je 8 digitale Ein- und Ausgänge, die unabhängig voneinander via Netzwerk überwacht und geschaltet werden. Das Interface wird einfach als LAN-Gerät an ein Netzwerk angeschlossen, an die Netzwerkparameter angepasst und passwortgeschützt über einen üblichen Internet-Browser angesprochen.

Netzwerk-Nutzer

Dank DSL und moderner Routertechnik ziehen Computernetzwerke auch in immer mehr Privathaushalte ein. Oftmals verrichtet hier sogar ein Server Tag und Nacht seinen Dienst. Warum sollte man die einmal aufgebaute Netzwerkstruktur nicht auch für die Hausautomatisierung nutzen? Als weitere Komponente unserer neuen netzwerkfähigen Geräteserie stellen wir das Input/Output-Interface IPIO 88 vor. Über jeweils 8 digitale Ein- und Ausgänge sind umfangreiche Automatisierungsaufgaben realisierbar. Alle Ein- und Ausgänge können unabhängig voneinander überwacht oder geschaltet werden. Zudem kann man den Eingängen Ausgänge fest zuordnen, die dann automatisch bei einer Änderung am jeweiligen Eingang geschaltet werden. Die Bedienung und Konfiguration ist über eine eigene Webseite möglich, die der integrierte Webserver bereitstellt. Durch Eingabe der IP-Adresse oder des Host-Namens in einen Webbrowser gelangt man auf die passwortgeschützte Webseite und kann sämtliche Einstellungen vornehmen. Ein Telnet-Server sorgt für einen einfachen Zugriff per Kommandozeile, so kann das IPIO 88 auch in eine eigene Software eingebunden werden.Netzwerkgrundlagen

|

| Bild 1: Prinzipaufbau eines lokalen Netzwerks mit Anbindung an das Internet. Gleichzeitig ist hier die Adresszuweisung bei der Portweiterleitung (siehe Text) dargestellt. |

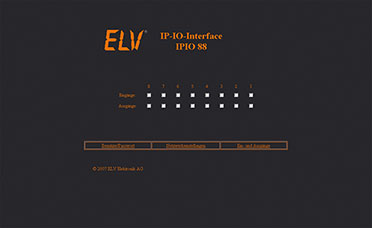

Installation und Bedienung

Das IPIO-Interface wird mit dem Netzwerk verbunden und die Spannungsversorgung hergestellt. Verfügt das Netzwerk über einen DHCP-Server, so bezieht der IPIO 88 seine IP-Adresse automatisch. Neuere Routermodelle sind in der Regel mit einem DHCP-Server ausgestattet, bei älteren Geräten ist dies nicht immer der Fall. Ein Blick in die Bedienungsanleitung bringt hier Klarheit. Falls DHCP nicht verfügbar ist oder nicht gewünscht wird, sind werkseitig folgende Einstellungen programmiert:

IP-Adresse: 192.168.1.100

Netzmaske: 255.255.0.0

Gateway: 192.168.1.1

Sollte vor Ort ein anderes Subnetz (z. B. 192.168.178.x) verwendet werden, muss die Netzmaske des Routers auf 255.255.0.0 geändert werden, damit das IPIO-Interface erreichbar ist.

|

| Bild 2: Die Startseite des IP-I/O-Interfaces |

|

| Bild 3: Über die Seite „Netzwerkeinstellungen” sind alle Einstellungen für die Adressierung vornehmbar. |

|

| Bild 4: Hier kann die Verknüpfung von Ein- und Ausgängen erfolgen. |

|

| Bild 5: Das zeitliche Verhalten der Ausgänge bei Änderungen am zugeordneten Eingang bei unterschiedlichen Einstellungen |

|

| Bild 6: Die Webseite für das Einrichten und Ändern eines Passwortschutzes für das I/O-Interface |

|

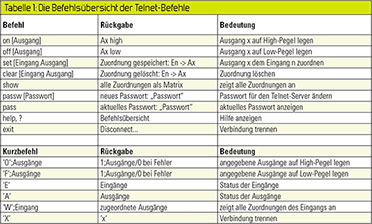

Beispiele:

‘O’ 0x0F → Die Ausgänge 1, 2, 3 und 4 werden gesetzt.

‘W’ 0x04 → Antwort: 0x71 Die Ausgänge 1, 5, 6, 7 sind Eingang 4 zugeordnet.

‘E’ → Antwort: 0x31 Die Eingänge 1, 5 und 6 sind „high“.

Über den Taster wird ein Reset des Interfaces sowie das Rücksetzen aller Einstellungen auf den Auslieferungszustand ausgelöst. Der einfache Reset startet nur den Controller neu, alle Einstellungen bleiben erhalten. Hierfür muss der Taster 5 Sekunden gedrückt und dann losgelassen werden. Drückt man den Taster hingegen länger als 20 Sekunden, werden die Werkseinstellungen geladen und alle Benutzereinstellungen überschrieben.

Besonders

interessant ist der Einsatz von netzwerkfähigen Geräten, wenn man über

das Internet von jedem Ort der Welt Zugriff darauf hat. Dafür sind

allerdings einige Einstellungen im Netzwerk vorzunehmen. Der eingesetzte

DSL-Router oder das DSL-Modem bekommt vom DSL-Provider eine eindeutige

Internet-IP-Adresse zugewiesen. Da diese Adressvergabe in der Regel

dynamisch erfolgt, ist der Router nach jeder Einwahl unter einer anderen

Adresse erreichbar. Abhilfe schafft hier z. B. der Service von DynDNS

[1], indem er dynamische Adressen (z. B. 73.15.66.12 oder 82.56.180.133)

auf statische Adressen (z. B. dynipio88.com) umsetzt. Unter dieser

statischen Adresse ist das lokale Netzwerk jetzt im Internet erreichbar,

jedoch ist es nicht möglich, direkt auf die IP-Adressen innerhalb des

Netzwerks zuzugreifen. Um die Webseite des IPIO 88 dennoch aufzurufen,

muss im Router eine Portweiterleitung aktiviert werden. Wie dabei

vorzugehen ist, ist in der Regel in der Bedienungsanleitung des Routers

beschrieben. Anhand Abbildung 1 betrachten wir das Vorgehen. Der Router

muss so konfiguriert werden, dass alle ankommenden Internet-Anfragen an

73.15.66.12 (dyn-ips.com), Port xyz (beliebig wählbar) an die lokale

IPAdresse 192.168.1.100, Port 80 weitergeleitet werden. Der Aufruf der

Webseite von einem beliebigen Browser außerhalb des lokalen Netzwerks

erfolgt dann durch „http://www. dynipio88.com:xyz“ oder

„http://73.15.66.12:xyz“.

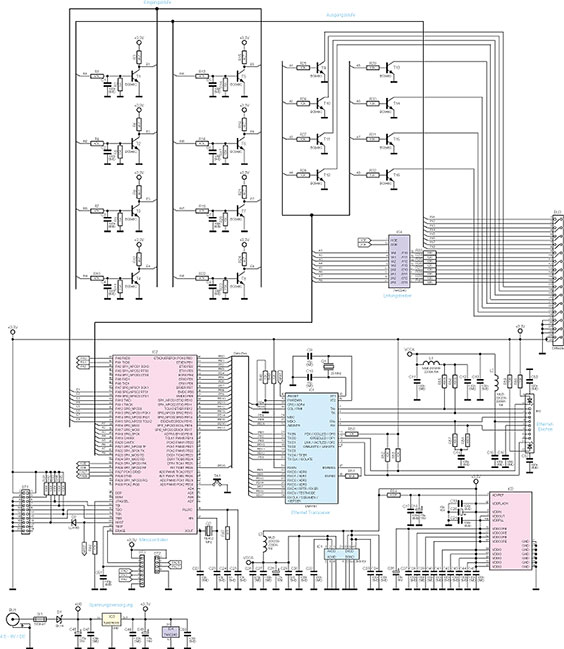

Schaltung

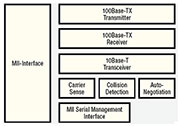

Die Schaltung des IPIO 88 (Abbildung 7) besteht aus den Hauptkomponenten IC 2 (Mikrocontroller) und IC 1 (Ethernet-Transceiver). |

| Bild 8: Der Aufbau des DM9161 |

Die

8 Ein- und 8 Ausgänge liegen auf einer zweireihigen Stiftleiste BU 3

und sind somit einfach zu beschalten. Alle Eingänge sind identisch

aufgebaut und werden beispielhaft an IN 1 dargestellt. Das

Eingangssignal gelangt über den Spannungsteiler R 1, R 2 auf die Basis

von T 1. Liegt nun am Eingang IN 1 eine Spannung zwischen 3,3 V und 15 V

an, schaltet T 1 durch und der Mikrocontroller IC 2 erkennt einen Low-

Pegel. Für den umgekehrten Fall, d. h am Eingang liegt 0 V an, sperrt T 1

und IC 2 erkennt einen High-Pegel. Im Controller wird die Negation des

Eingangssignals per Software wieder ausgeglichen. An den Ausgängen kommt

ein Leitungstreiber (IC 4) vom Typ 74AC240 zum Einsatz. Dadurch kann an

jedem Ausgang etwa 12 mA bei einem High- wie auch bei einem Low-Pegel

zur Verfügung gestellt werden. Parallel dazu wird vom Controller ein

Transistor angesteuert, der einen Open- Collector-Ausgang realisiert.

Kommen wir zur Funktionsweise der Ausgänge, beispielhaft beschrieben an A

1. Legt der Controller den Pin 24 auf High- Pegel, wird T 9

durchgeschaltet und legt den entsprechenden Ausgangspin an Buchse BU 3

auf GND. Da IC 4 ebenfalls invertierend arbeitet, wird der Ausgang 1Y0

ebenfalls auf GND gelegt. Führt Pin 24 des Controllers einen Low-Pegel,

sperrt T 9 und der Ausgang 1Y0 führt einen High-Pegel.

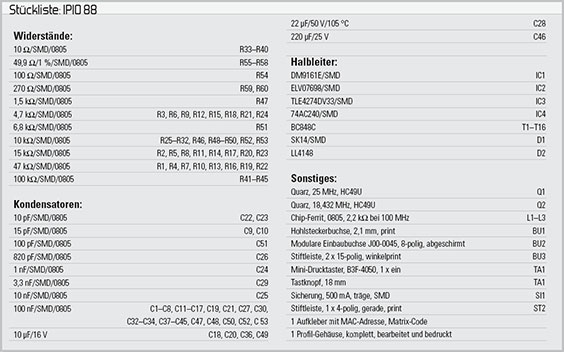

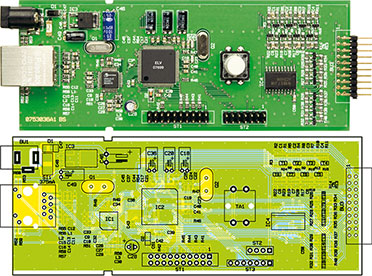

Nachbau

Da alle SMD-Komponenten bereits werkseitig bestückt worden sind, beschränkt sich der Nachbau auf das Bestücken der bedrahteten Bauteile und den Einbau ins Gehäuse. Die Bestückung erfolgt in gewohnter Weise anhand des Bestückungsplans, der Stückliste und unter Zuhilfenahme der Platinenfotos. Die Anschlüsse der bedrahteten Bauelemente werden durch die entsprechenden Bohrungen der Platine geführt und von der Rückseite verlötet. Bei den Elektrolyt-Kondensatoren C 18, C 20, C 28, C 36, C 46 und C 49 ist auf die richtige Polarität zu achten, sie sind üblicherweise am Minuspol durch eine Gehäusemarkierung gekennzeichnet.Nun

fehlen nur noch die Buchsen BU 1 bis BU 3 sowie der Taster TA 1. Die

Stiftleisten STi 1, STi 2 und STi 3 werden nicht bestückt, da sie nur

während der Entwicklungsphase benötigt wurden. Es ist darauf zu achten,

dass die Bauteile direkt auf der Leiterplatte aufliegen, so dass die

mechanische Beanspruchung der Lötstellen so gering wie möglich ist. Die

verlöteten Anschlüsse der bestückten Bauteile sollten auf der Lötseite

der Platine nicht zu weit herausragen (unmittelbar über der Lötstelle

mit einem Seitenschneider abschneiden), da es sonst zu Problemen beim

Zusammenschieben der Gehäusehälften kommen kann. Anschließend wird die

Tastkappe auf den Taster TA 1 aufgesetzt. Damit ist die Bestückung

abgeschlossen und die Platine sollte nochmals auf Bestückungsfehler und

Lötzinnbrücken untersucht werden. Als letzter Schritt ist das

IPIO-Interface in das Gehäuseoberteil einzusetzen und das

Gehäuseunterteil aufzuschieben.

Inbetriebnahme

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung sollte die Stromaufnahme nicht größer sein, als in den technischen Daten angegeben. Ist dies nicht der Fall, muss die gesamte Schaltung nochmals auf Bestückungsfehler oder Kurzschlüsse geprüft werden. Mit einem handelsüblichen Netzwerkkabel wird nun die Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt und das Interface meldet sich im Netzwerk an. Im Browser kann nun die IP-Adresse bzw. der Hostname (http://192.168.1.100 bzw. http://ipio88) eingegeben werden, und die Webseite erscheint. Nun kann man das Interface konfigurieren wie im Abschnitt „Bedienung“ beschrieben.Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- LAN-Remote-Systems - Input/Output-Interface IPIO 88

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Produkte | Foren |

Kommentare:

31.10.2012 schrieb Geiling:

„ich wünsche mir ein IP-I/O-Interfaceboard mit 16 Bit-I/O und analogen E/A (PWM) siehe Ausstattung Vellemann USB-Interface K8055N”

„ich wünsche mir ein IP-I/O-Interfaceboard mit 16 Bit-I/O und analogen E/A (PWM) siehe Ausstattung Vellemann USB-Interface K8055N”

07.12.2012 schrieb Michael Sandhorst (Technik):

„Hallo Geiling, gerne werden wir Ihren Produktvorschlag an unsere Enwicklungsabteilung weiterleiten. Mit freundlichen Grüßen Michael Sandhorst (Technik)”

„Hallo Geiling, gerne werden wir Ihren Produktvorschlag an unsere Enwicklungsabteilung weiterleiten. Mit freundlichen Grüßen Michael Sandhorst (Technik)”

26.02.2013 schrieb Waldkatze:

„Vom Grundansatz dieses Interfaces bin ich sehr angetan. Es ist schnell und unkompliziert in Betrieb zu nehmen und scheint recht zuverlässig zu funktionieren. - Was mich ziemlich stört: dass alle Ausgänge nach dem Einschalten bzw. nach einem Reset in den (elektrisch) aktiven Zustand gehen. Wenn man die zuletzt aktuellen Schaltzustände im eeprom speichern würde, wäre doch jedem gedient, oder? - Eine weiterentwickelte Version mit ADC-Eingängen und evtl. PWM-Ausgängen scheint auch mir wünschenswert. Dafür sind ein paar Euro mehr sicher gut angelegtes Geld!”

„Vom Grundansatz dieses Interfaces bin ich sehr angetan. Es ist schnell und unkompliziert in Betrieb zu nehmen und scheint recht zuverlässig zu funktionieren. - Was mich ziemlich stört: dass alle Ausgänge nach dem Einschalten bzw. nach einem Reset in den (elektrisch) aktiven Zustand gehen. Wenn man die zuletzt aktuellen Schaltzustände im eeprom speichern würde, wäre doch jedem gedient, oder? - Eine weiterentwickelte Version mit ADC-Eingängen und evtl. PWM-Ausgängen scheint auch mir wünschenswert. Dafür sind ein paar Euro mehr sicher gut angelegtes Geld!”

12.03.2013 schrieb Michael Sandhorst (Technik):

„Hallo Waldkatze, der enge Kontakt zwischen Ihnen als technisch versiertem Kunden und unserem Unternehmen ist uns sehr wichtig. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir täglich eine Vielzahl von Vorschlägen für neue Produkte oder Produktverbesserungen von unseren Kunden erhalten. Unabhängig davon arbeiten wir intensiv in unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung an eigenen Lösungen. Leider ist es uns nicht möglich, Ihren Vorschlag sofort hinsichtlich der Realisierbarkeit zu prüfen. Vielmehr können wir Ihren Vorschlag nur zur Kenntnis nehmen und als Anregung an die entsprechende Stellen im Hause weiterleiten. Mit freundlichen Grüßen Michael Sandhorst (Technik)”

„Hallo Waldkatze, der enge Kontakt zwischen Ihnen als technisch versiertem Kunden und unserem Unternehmen ist uns sehr wichtig. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir täglich eine Vielzahl von Vorschlägen für neue Produkte oder Produktverbesserungen von unseren Kunden erhalten. Unabhängig davon arbeiten wir intensiv in unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung an eigenen Lösungen. Leider ist es uns nicht möglich, Ihren Vorschlag sofort hinsichtlich der Realisierbarkeit zu prüfen. Vielmehr können wir Ihren Vorschlag nur zur Kenntnis nehmen und als Anregung an die entsprechende Stellen im Hause weiterleiten. Mit freundlichen Grüßen Michael Sandhorst (Technik)”

Hinterlassen Sie einen Kommentar: