Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Vergisst nichts - Kontakt-Alarm KA 2

Aus ELVjournal 01/2008

0 Kommentare

Bausatzinformationen

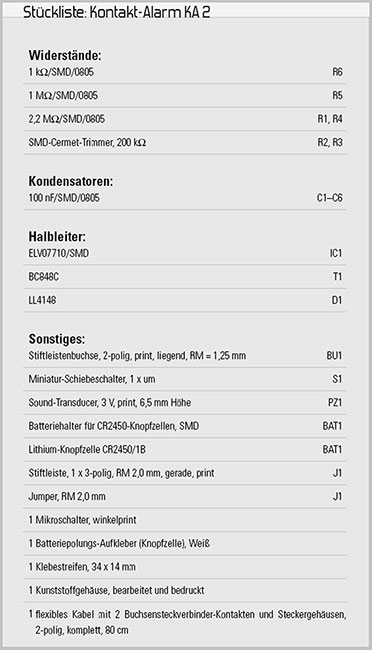

|  |  |  |

| - | - | - |

Technische Daten

| Spannungsversorgung | 3-V-Lithiumzelle CR2450 |

| Stromaufnahme (Ruhestand) | 2,5 μA |

| Verzögerungszeit | einstellbar von 1 bis 120 Sek. |

| Alarmzeit | einstellbar von 1 bis 60 Sek. |

| Abmessungen Gehäuse (B x H x T) | 50 x 39 x 14 mm |

Das kleine Alarmgerät ist der richtige Helfer für alle möglichen Vergesslichkeiten des Alltags – von der offen gelassenen Kühlschranktür über das zu lange geöffnete Fenster bis hin zur nicht geschlossenen Haustür. Die Schaltung registriert den Zustand eines externen Schalt- oder Tasterkontaktes und gibt Alarm, wenn dieser Schaltkontakt nicht innerhalb einer einstellbaren Zeit wieder in den Ruhezustand zurückversetzt wird. Durch den sehr niedrigen Stromverbrauch ist ein längerer Betrieb mit einer Lithium-Batterie möglich.

Tür zu!

Irgendetwas, das man geöffnet hat, offen zu lassen, scheint in der Natur des Menschen zu liegen, und zwar unabhängig vom Alter. Das fängt beim berühmten Kühlschrank bzw. der Tiefkühltruhe an, geht weiter über zum Lüften geöffnete Fenster, die einfach vergessen werden, bis hin zur Zwinger-, Volieren- oder Stalltür, Haustür oder zum Garagentor. Eine kleine elektronische Gedächtnisstütze, wie wir sie in vielfältiger Form etwa aus dem Auto kennen, kommt da gerade richtig. Unsere Schaltung warnt, sobald ein angeschlossener Kontakt über eine wählbare Zeit bis zu 2 Minuten nicht wieder geschlossen bzw. geöffnet wird, mit einem akustischen Alarm, der bis zu 60 Sekunden dauern kann. Mit einer langlebigen Lithium-Batterie bestückt, kann das kleine Gerät absolut universell und mobil eingesetzt werden.Schaltung

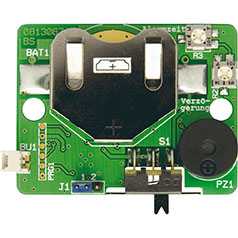

Die Schaltung für den Kontakt-Alarm wurde, wie man im Schaltbild (Abbildung 1) erkennt, mit einem Mikrocontroller realisiert.Die

Schaltung für den Kontakt-Alarm wurde, wie man im Schaltbild (Abbildung

1) erkennt, mit einem Mikrocontroller realisiert. Der wesentliche

Vorteil eines Mikrocontrollers gegenüber einer Schaltung mit

konventionellen CMOS-Bausteinen (Gatter, Timer usw.) ist der sehr

geringe Stromverbrauch. Im „Power-down-Mode“ liegt die Stromaufnahme bei

ca. 1,5 μA. Auch die Bauteilgröße und daraus resultierende

Platzersparnis spielen eine große Rolle. IC 1 ist ein Mikrocontroller

vom Typ ATmega88 des Herstellers Atmel. Die externe Beschaltung

beschränkt sich auf wenige Bauteile wie Bedienelemente und den Tonsig

nalgeber. Versorgt wird die Schaltung von einer 3-V-Lithium-Batterie. Um

eine möglichst lange Batterielaufzeit zu erzielen, befindet sich der

Mikrocontroller IC 1 während der Ruhephase im „Power-down-Mode“. Sobald

sich der Spannungspegel am Kontakteingang BU 1 ändert, „wacht“ der

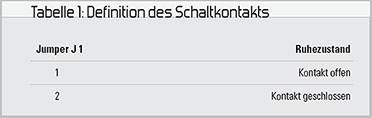

Controller auf. Mit dem Jumper J 1 wird entsprechend Tabelle 1

festgelegt, welches der Normalzustand des angeschlossenen Alarmkontakts

am Eingang BU 1 ist. Der Widerstand R 1 dient hier als

Pull-up-Widerstand für den Kontakteingang. Der Mikrocontroller besitzt

zwar auch interne „Pull-ups“, diese sind mit ca. 50 kΩ relativ

niederohmig und würden zu viel Strom verbrauchen. Softwaremäßig wird

dieser Pull-up deshalb deaktiviert.

Wird

innerhalb der Verzögerungszeit der Eingangskontakt nicht wieder in

seinen Ruhezustand versetzt, ertönt ein Alarmsignal, welches der

Tonsignalgeber PZ 1 in Verbindung mit dem Treibertransistor T 1 erzeugt.

Die Ansteuerfrequenz (alternierend zwischen 2,5 kHz und 4,5 kHz)

generiert der Mikrocontroller IC 1 an Pin 13. Nach Ablauf der eingestell

ten Alarmzeit geht der Controller wieder in den „Power-down-Mode“. Die

beiden Trimmer R 2 und R 3 sind mit den Analog-Digital-

Wandler-Eingängen von IC 1 verbunden, sie dienen der Einstellung von

Verzögerungs- bzw. Alarmzeit. Die Referenzspannung für die beiden

Trimmer wird am Anschluss (AREF) Pin 20 entnommen. Dies ist eine von IC 1

intern stabilisierte Spannung von 1,1 V, die auch noch bis zu einer

minimalen Betriebsspannung von 1,4 V konstant bleibt. Der

Spannungsteiler R 4 und R 5 ist ebenfalls mit einem A/D-Wandler-Eingang

(ADC2) verbunden, er dient der Low-Bat-Erkennung. Bei einer abgesunkenen

Batteriespannung von weniger als 2 V wird dies durch einen

unterbrochenen Signalton (4,5 kHz – Pause – 4,5 kHz) signalisiert.

Achtung!

Bei unsachgemäßem Einsetzen bzw. Aus tausch der Batterie besteht Explosions gefahr! Die verwendete Lithium- Batterie muss kurzschlussfest sein. Ein Einsetzen der Batterie mit einem metallischen Gegenstand, wie z. B. einer Zange oder einer Pinzette, ist nicht erlaubt, da die Batterie hierdurch kurzgeschlossen wird. Zudem ist beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität zu achten (Pluspol nach oben!).

Nachbau

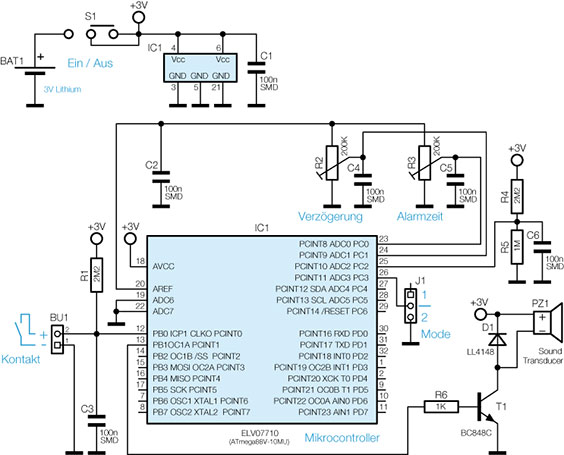

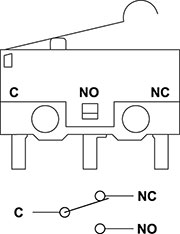

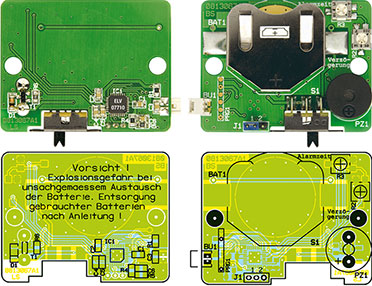

Die Platine wird bereits mit SMD-Bauteilen bestückt geliefert, so gilt es nur, die bedrahteten Bauteile zu bestücken, der mitunter mühsame Umgang mit den kleinen SMD-Bauteilen entfällt somit. Hier ist lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw. notwendig. Die zu bestückenden Bauteile sind: der Batteriehalter, der Signalgeber PZ 1, der Schalter S 1, die Buchse BU 1 sowie die Stiftleiste J 1. Der Batteriehalter wird unter Zugabe von reichlich Lötzinn an der gekennzeichneten Stelle angelötet (bitte auf exakte Position achten). Auf dem Batteriehalter wird ein kleiner Aufkleber angebracht, der die Polung der Batterie anzeigt. Nach dem polrichtigen Bestücken und Verlöten des Signalgebers sind die überstehenden Drahtenden auf der Platinenunterseite abzuschneiden, ohne dabei die Lötstelle zu beschädigen. Der Schalter S 1 wird, wie im Platinenfoto dargestellt, liegend montiert und verlötet. |

|

| Bild 2: Mikrotaster mit angelötetem Kabel |

Firmware

Der Quellcode für die Firmware kann im Internet heruntergeladen werden. Wer daran Änderungen für individuelle Anpassungen vornehmen möchte, benötigt einen C-Compiler, mit dem der in der C-Sprache geschriebene Quellcode in ein Hex-File (Maschinencode) umgewandelt wird. Diese Compiler sind käuflich zu erwerben, wobei es auch viele freie Compiler gibt. Die Software für den Kontakt-Alarm wurde mit dem professionellen IAR-Compiler für den ATmega88 geschrieben und compiliert. Das Gute daran ist, dass es von der Firma IAR eine kostenlose 4-KB-Kickstart-Version gibt, die der Vollversion entspricht, wobei der erzeugte Code auf eine Größe von max. 4 KB begrenzt ist. Da unsere Firmware noch nicht einmal 1 KB benötigt, sind also noch genug Reserven vorhanden, um eigene Änderungen einzubringen. |

| Bild 4: Screenshot des IAR-Compilers |

Programmierung

|

| Bild 5: Die Kontaktbelegung des Programmier-Adapters |

|

| Ansicht der fertig bestückten Platine mit zugehörigem Bestückungsplan, links von der Lötseite, rechts von der Bestückungsseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Vergisst nichts - Kontakt-Alarm KA 2

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: