FS20-Makrosteuerung FS20 MST 1 – Makros ohne PC und Zentrale! Teil 2/2

Aus ELVjournal

02/2008

0 Kommentare

Vielseitig

Der

Rollladen schließt sich, das Licht wird eingeschaltet und während der

nächsten Minute sanft herabgedimmt, die Leinwand fährt herab, der Beamer

springt an, der DVD-Player und die Audioanlage ebenfalls – der

gemütliche Filmabend kann beginnen! Und für dieses ganze Szenario bedarf

es nur eines einzigen Knopfdrucks, wenn man unsere Makrosteuerung

bemüht. Der „Knopf” kann dabei sowohl eine Taste einer

FS20-Fernbedienung sein als auch ein Wandtaster, der einfach an die

Makrosteuerung FS20 MST 1 angeschlossen wird. Denn die verfügt auch über

6 Kontakteingänge, die beliebigen, im Gerät gespeicherten Makros

zugeordnet werden können.

Die Makrosteuerung verfügt nicht nur über den Vorteil, bis zu 50

verschiedene Makros mit einer variablen Anzahl von Einzelaktionen

speichern zu können, sie kann auch innerhalb des FS20-Systems

Adressgruppen- und sogar Hauscode-übergreifend Geräte ansprechen. So

sind z. B. die verschiedensten Beleuchtungsszenarien realisierbar, etwa

das gemeinsame oder sequenzielle Schalten und Dimmen unterschiedlicher

Leuchten zu verschiedenen Jahreszeiten.

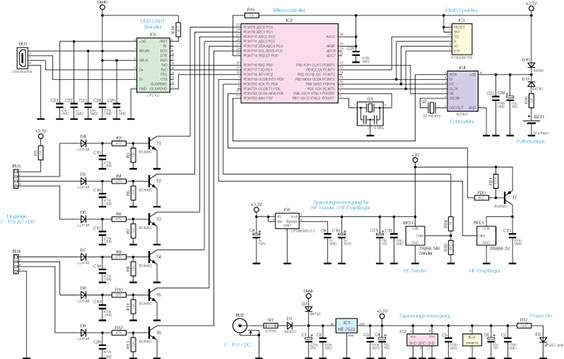

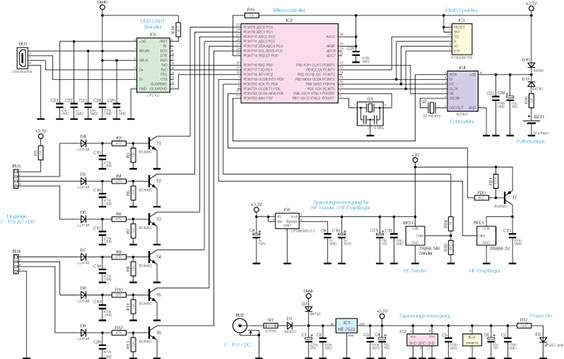

Wenden wir uns der Schaltungstechnik des Gerätes zu.Schaltung

|

| Bild 4: Schaltbild der Makrosteuerung FS20 MST 1 |

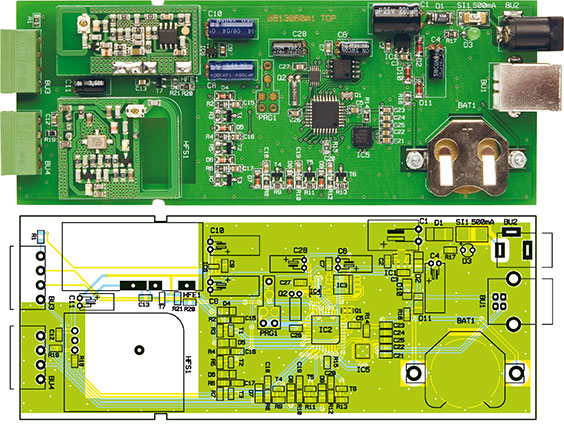

Nachbau

a

die Handhabung von SMD-Komponenten einiger Übung bedarf, sind sie

bereits alle werkseitig bestückt. Der Nachbau beschränkt sich daher auf

das Bestücken der bedrahteten Bauteile und den Einbau ins Gehäuse. Wie

gewohnt erfolgt die Bestückung anhand des Bestückungsplans, der

Stückliste und unter Zuhilfenahme der Platinenfotos. Die Anschlüsse der

bedrahteten Bauelemente werden durch die entsprechenden Bohrungen der

Platine geführt und von der Rückseite her verlötet. Bei den

Elektrolyt-Kondensatoren und der LED D 3 ist auf die richtige Polarität

zu achten. Elkos sind üblicherweise am Minuspol durch eine

Gehäusemarkierung gekennzeichnet. Die Anode der LED (Plus-Markierung im

Bestückungsdruck) ist durch den längeren Anschluss zu erkennen. Die LED

ist so zu verlöten, dass der Abstand zwischen der Platine und der

Oberseite des LED-Gehäuses ca. 14 mm beträgt. Nachdem alle Elkos und die

LED bestückt sind, wird die Batteriehalterung auf die Leiterplatte

montiert. Dazu ist zunächst die Halterung auf der Bestückungsseite zu

positionieren und dann sind von der Lötseite aus die beiden M2-Schrauben

durch die entsprechenden Löcher zu stecken. Mit den beiden

Fächerscheiben und Muttern wird die Halterung dann fixiert. Es ist

darauf zu achten, dass die Halterung keinen Kontakt zur

Massefläche hat. Als Nächstes sind die Buchsen BU 1 bis BU 4 zu

bestücken. Die Buchsen sollten direkt auf der Leiterplatte aufliegen, so

dass die mechanische Beanspruchung der Lötstellen so gering wie möglich

ist.

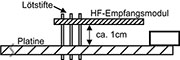

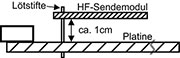

Als Letztes sind nun noch das HF-Empfangs- und HF-Sendemodul zu

bestücken. Sie werden, wie in Abbildung 5 und

Abbildung 6 gezeigt, in einem Abstand von ca. 1 cm zur

Platine eingelötet. Das Sendemodul ist bereits mit entsprechenden

Lötstiften bestückt, für das Empfangsmodul müssen die beiliegenden

Lötstifte verwendet werden.

|

| Bild 5: Die Montage des Empfangsmoduls … |

|

| Bild 6: … und des Sendemoduls |

Inbetriebnahme

Nachdem

die Spannungsversorgung hergestellt ist (z. B. Steckernetzteil), kann

die Makrosteuerung mit einem USB-Kabel an einen PC angeschlossen werden.

Das Windows-Betriebssystem erkennt nun, dass ein neues Gerät

angeschlossen ist, und verlangt nach einem Gerätetreiber. Die

Installation des Treibers und der PC-Software erfolgt laut Abschnitt

„Installation“ (siehe Teil 1).

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, kann die Anwendungssoftware

gestartet und mit dem Programmieren der Makros begonnen werden.

|

| Ansicht der fertig bestückten Platine der Makrosteuerung mit zugehörigem Bestückungsplan |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- FS20-Makrosteuerung FS20 MST 1 – Makros ohne PC und Zentrale! Teil 2/2

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| weitere Fachbeiträge | Foren | |

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)