Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Holzfeuchte-Messgerät HOF 1

Aus ELVjournal 03/2008

0 Kommentare

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 1 | 0,25 | OK | 3/08 |

Technische Daten

| Versorgungsspannung | 9-V-Batterie (6LR61) |

| Stromaufnahme | 30 μA |

| 8–40 % | |

| Abmessungen (Gehäuse) | 106 x 58 x 24 mm |

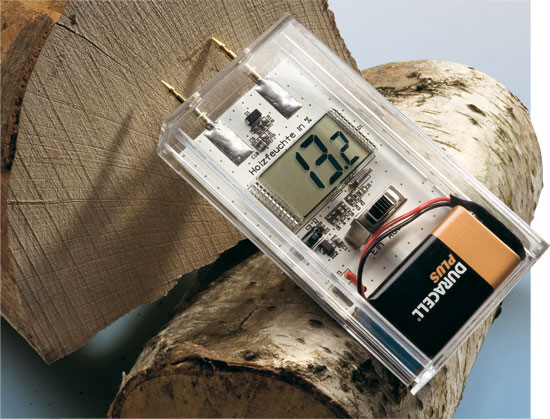

Egal, ob wir Holz zum Bauen oder als Brennholz einsetzen, eine Eigenschaft sollte uns im Vorfeld immer interessieren – die Restfeuchte im Holz. Sie ist entscheidend für die Verwendungsfähigkeit des Holzes. Unser kompaktes Holzfeuchte-Messgerät ermöglicht die blitzschnelle Messung der Holzfeuchte und damit eine objektive Zustandsbeurteilung.

Trocken oder nicht?

Holz ist ein sehr vielfältig einsetzbarer, wertvoller und zum Glück nachwachsender Rohstoff. Ob wir es als Konstruktionsholz auf dem Bau, zum Möbelbau, im Innenausbau, im Bootsoder Modellbau oder aber zum Heizen einsetzen – eine Eigenschaft ist besonders wichtig: es muss trocken sein. Daher ist bei der Verarbeitung von Holz Geduld gefragt. Denn frisch geschlagen, kann Holz eine sogenannte Holzfeuchte von bis über 100% besitzen! Holzfeuchte ist das Verhältnis von Wasser in den Holz-Zellen zur Trockenmasse im Holz. Dieses Wasser muss raus aus dem Holz – jedenfalls zum größten Teil! Ablagern unter bestimmten Umgebungsbedingungen ist hier das Mittel der Wahl – und das dauert seine Zeit! Hier gehen Jahre ins Land, bis Holz bereit ist für die Verarbeitung zu Möbeln oder als Brennholz. Denn künstliches Trocknen verschlechtert, bis auf ganz wenige Anwendungen, die Eigenschaften des Holzes dramatisch, etwa seine Elastizität. Die Folgen der Verarbeitung zu nassen Holzes sind wohl jedem schon einmal begegnet: Da beginnen sich nach einem halben Jahr z. B. einzelne Bretter zu verziehen, Bohlen fangen an zu reißen, Flächen wölben sich, es entstehen Risse usw. Während all das bei vielen Anwendungen nur optische Unschönheiten nach sich zieht, können diese Prozesse, umgangssprachlich „Arbeiten” genannt, im Holz-Konstruktionsbau dramatische Folgen haben, man denke nur an Treppen oder Dach- und Stützkonstruktionen. Deshalb gibt es hier auch strenge Normen, die von der gesamten Verarbeitungskette, vom Sägewerk bis zum ausführenden Zimmermann, einzuhalten sind. In diesen Normen sind Grenzwerte festgelegt. So darf z. B. Konstruktionsholz nur eine maximale Rest-Holzfeuchte von 12 bis 15 % haben. Eine Ausnahme stellen hier lediglich spezielle Bauhölzer für den der Witterung ausgesetzten Außenbereich dar, die eine der Umgebung angepasste Holzfeuchte von bis zu 18 % aufweisen dürfen.Geht

man in den Baumarkt, erkennt man zu nasses Holz nicht immer auf den

ersten Blick, meist merkt man es erst, wenn das Holz längst verarbeitet

ist, dass man sich hier ungenügend abgelagerte Ware hat „andrehen”

lassen. Hier ist die Holzfeuchtemessung vor dem Kauf eine sehr

praktische Sache. Ein guter Händler wird selbst darauf achten, dass er

kein zu kurz gelagertes Holz einkauft, aber bei den „Schnelldrehern” im

Massengeschäft der großen Baumarktketten rutscht schon einmal die eine

oder andere Charge durch oder wird sogar bewusst eingekauft, um niedrige

Verkaufspreise realisieren zu können. Auch beim immer beliebter

werdenden Brennholz ist die richtige Rest-Holzfeuchte wichtig. Hat

Brennholz eine Holzfeuchte von mehr als 20 %, so verschwendet man

wertvolle Heizenergie. Die Verluste betragen dabei bis zu 10 % je 10 %

Holzfeuchte. Aber nicht nur zu geringe Ausbeute bei der Heizenergie ist

die Folge, zu nasses Holz trägt ganz wesentlich zur Luftverschmutzung,

sprich Feinstaubbelastung, bei, und es kann Schäden am Bauwerk

anrichten: zu feuchte Abgase führen zur berüchtigten Versottung des

Schornsteins. Die Restfeuchte des Brennholzes sollte daher 10 bis 15 %

betragen. Hat man z. B. selbst „Holz gemacht”, also frisch geschlagenes

Holz zersägt und gehackt, sollte man es mindestens zwei Jahre trocken

und belüftet im Freien, z. B. unter einem Regendach oder einem

überdachten bzw. abgedeckten Holzstapel, lagern. Unter unseren

klimatischen Bedingungen stellt sich dabei, je nach tatsächlichem Klima,

eine Holzfeuchte von 14 bis 16 % ein. Denn Holz passt sich in seiner

Feuchte stets der umgebenden Luft an. In feuchter Umgebung wird es

nasser und quillt, in trockener Umgebung trocknet es durch und schrumpft

im Volumen. Man sollte also für die Brennholzlagerung einen möglichst

geschützten Ort wählen, den Stapel oben gut abdecken, ansonsten für

natürliche Belüftung im Stapel sorgen. Dann stellt sich das sogenannte

hygroskopische Gleichgewicht ein und das Holz trocknet unter optimalen

Bedingungen durch. Während man diesen Prozess bei der eigenen

Holzverarbeitung selbst in der Hand hat, kauft man beim Brennholzhändler

die Katze im Sack. Denn auch hier gibt es, wie beim o. g.

Baumarktbeispiel, schwarze Schafe, die Kaminholz verkaufen, das erst vor

wenigen Monaten gefällt wurde. Entweder vertraut man also seinem

Holzhändler, oder man misst eben nach.

Messen statt raten

Und das ist mit einem modernen elektronischen Messgerät recht einfach. Einfach zwei Elektroden ins Holz stechen, Wert ablesen, fertig! Genauso arbeitet auch unser hier vorgestelltes Gerät. Bevor wir zu dessen Schaltungsbeschreibung kommen, wollen wir einmal kurz die gängigen Messverfahren zur Bestimmung der Holzfeuchte betrachten.Darrmessung (Darrprobe)

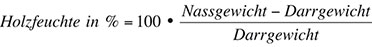

Ein einfaches, jedoch sehr genaues Messverfahren zur Ermittlung der Holzfeuchte ist die Darrmessung. Hierbei wird dem zu messenden Holz eine Probe entnommen. Diese Probe wird gewogen und anschließend in einem Ofen auf ca.105 °C erhitzt (getrocknet). Durch die Erwärmung wird das Wasser freigesetzt (es verdampft). Dieser Vorgang sollte so lange andauern, bis keine Gewichtsveränderung mehr auftritt. Das getrocknete Holz (Darrprobe) wird nun erneut gewogen. Nach folgender Formel wird dann die Holzfeuchte errechnet:Dieses

Verfahren könnte man theoretisch auch zu Hause nachvollziehen, jedoch

muss die Temperatur vom Trockenofen sehr genau eingehalten werden (103

°C ±2 °C), da das Holz sonst verbrennt bzw. verkohlt. Dafür ist der

„normale“ Backofen wohl eher nicht geeignet – es ist eher eine

Labormethode.

CM-Verfahren (Calciumcarbid-Methode)

Das trifft umso mehr auf das zweite, das CM-Verfahren zu. Hier wird zerkleinertes und abgewogenes Holz in einem druckfesten Behälter mit Calciumcarbid gemischt. Dabei entsteht durch chemische Prozesse Acetylen, das einen gewissen Druck im Behälter aufbaut. Die Höhe dieses Drucks ist das Äquivalent zur Wassermenge im Holz. Dass auch dieses Verfahren für den Normalanwender ausscheidet, liegt schon allein wegen der potentiellen Gefahr im Umgang mit Acetylen auf der Hand.Widerstandsmessung

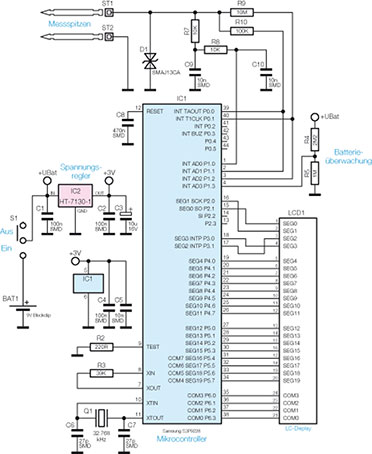

Das technisch am einfachsten zu handhabende Verfahren ist die Messung des spezifischen Widerstands im Holz. Hier werden einfach zwei Elektroden in einem festen Abstand ins Holz gedrückt, über eine Widerstandsmessung wird das Äquivalent zur enthaltenen Wassermenge im Holz gebildet und direkt als Restfeuchtewert angezeigt. Für dieses Verfahren gibt es auch eine berührungslos mit Hochfrequenz arbeitende Messmethode, die aber recht aufwändiger und teurer Technik bedarf. Ein Holzfeuchte-Messgerät nach dem Widerstands-Messverfahren und mit Einstichelektroden ist hingegen sehr preiswert aufzubauen. Das Messgerät kann sehr kompakt sein, mit Batterien betrieben werden und ist somit leicht überall hin mitzuführen. Zudem arbeitet es gegenüber den beiden erstgenannten Methoden zerstörungsfrei. Im Übrigen arbeiten auch die tragbaren Baufeuchte-Messgeräte nach diesem Verfahren, allerdings sind sie in ihrer Messcharakteristik an den jeweiligen Baustoff (Beton, Holz, Ziegel etc.) angepasst. Derartige Geräte sind, wenn auch relativ einfach aufgebaut, völlig ausreichend für die Beurteilung der geltenden Grenzwerte. Wenden wir uns also nun der Schaltung unseres Holzfeuchte- Messgerätes zu, das mit dem beschriebenen Widerstands- Messverfahren arbeitet. Es zeigt die Restfeuchte direkt in Prozent auf einem LC-Display an. Außer dem Einschalten ist keinerlei Bedienung erforderlich.Schaltung

|

| Bild 1: Die Schaltung des Holzfeuchte-Messgerätes |

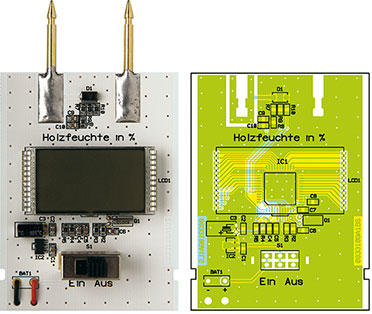

Nachbau

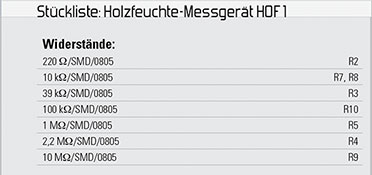

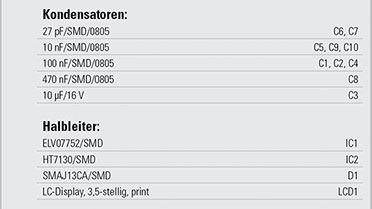

Der Nachbau des Holzfeuchte-Messgerätes gestaltet sich recht einfach, da zum einen die Schaltung mit relativ wenigen Bauteilen auskommt und zum anderen die SMD-Bauteile schon vorbestückt sind. Letzteres erspart den mitunter mühsamen Umgang mit den kleinen SMD-Bauteilen. Hier ist lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw. notwendig. Lediglich 6 Bauteile sind zu bestücken, die man anschließend auf der Platinenunterseite verlötet. Der Quarz Q 1 und der Elko werden, wie im Platinenfoto zu sehen, liegend montiert. Beim Elko C 3 ist unbedingt auf die richtige Polung zu achten. Der Minuspol ist am Elko-Gehäuse gekennzeichnet. Die überstehenden Drahtenden werden mit einem Seitenschneider auf der Platinenunterseite abgeschnitten. Auch ist beim LC-Display auf die richtige Einbaulage zu achten. Hierzu befindet sich an einer Seite des Displays eine kleine „Nase“, die produktionsbedingt beim Verkleben der Displayscheiben entstanden ist. Diese Markierung ist auch im Bestückungsaufdruck auf der Platine gekennzeichnet. Beim Schalter S 1 ist darauf zu achten, das dieser plan auf der Platine aufliegt, um die Lötstellen mechanisch zu entlasten. Die Zuleitungen für den Batterieclip kürzt man auf eine Länge von ca. 5 cm. Die Kabelenden werden abisoliert und, wie im Platinenfoto dargestellt, durch die Platine gefädelt, was zur Zugentlastung dient. Die farbliche Zuordnung: rotes Kabel = „+“, schwarzes Kabel = „-“. Zum Schluss werden die beiden Messspitzen in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Platine gelegt und auf beiden Platinenseiten mit reichlich Lötzinn verlötet. Der Gehäuseeinbau ist mit wenigen Handgriffen, ohne Einsatz von Werkzeug, bewerkstelligt. Zuvor sollte die 9-V-Batterie angeschlossen werden. Die Platine wird so in die Gehäuseunterschale gelegt, dass die seitlichen Rastnasen vom Gehäuse in die Platine einrasten. Anschließend werden Gehäuseoberteil- und -unterteil zusammengeschoben. Damit ist das Gerät betriebsbereit. Die Bedienung ist, wie bereits erwähnt, ganz einfach: einschalten, Messspitzen leicht in die Holzprobe drücken, Messwert ablesen, Gerät ausschalten!Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Holzfeuchte-Messgerät HOF 1

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: