Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Leserwettbewerb: Wohnkomfort selbst gemacht! Steuerung einer Fußbodenheizung Teil 2

Aus ELVjournal 03/2008

0 Kommentare

Inhalt des Fachbeitrags

Die zweite Lösung zur Steuerung einer Fußbodenheizung basiert komplett auf dem Einsatz von ELV-Komponenten.

Steuerung nur mit ELV-Komponenten

Die zweite vorzustellende Lösung basiert komplett auf dem Einsatz von ELV-Komponenten. Ausgangssituation war hier zum Zeitpunkt des Hauskaufs eine Fußbodenheizung mit einem Gaskessel und insgesamt 13 Heizkreisen in einem 240 m2 großen Haus. Ursprünglich verrichteten am Heizkreisverteiler allein Heimeier-Handventile ihren Dienst. Die Heizung ist witterungsgeführt, ein einziger Raumthermostat war für die Temperatureinstellung des gesamten Hauses zuständig, ansonsten waren allein Außenund Vorlauftemperatur die Regelungskriterien. Die Folge war, auch aufgrund der großen Hausfläche und der Lage der Räume in alle vier Himmelsrichtungen, dass an eine bedarfsgerechte Temperaturregelung für die einzelnen Räume nicht zu denken war. Nachbarn berichteten später, dass der (technisch unbedarfte) Vorbesitzer im Winter regelmäßig die Temperaturen über Fenster und Haustür „regelte”. Der erste Winter mit dieser Heizung brachte – obwohl er mild verlief – aufgrund des im Vergleich zum vorher bewohnten Haus enormen Gasverbrauchs das Aus für den immerhin auch schon 25 Jahre alten Heizkessel.Er

wich einer modernen Gas-Brennwertheizung, die, auch aufgrund der

eingebauten Zirkulationssteuerung für Wasser und Heizung sowie

zahlreicher verfügbarer Optimierungsparameter des kleinen

Steuercomputers, auf einen Schlag und nach nur wenigen Tagen „Üben” in

der nächsten Heizsaison mehr als ein Drittel weniger Gasverbrauch

„erwirtschaftete”. Die integrierte Heizungs-Umwälzpumpe wird durch eine

externe Pumpe unterstützt, die vom Heizkessel direkt angesteuert wird.

Hier ist ein Temperaturwächter für den Vorlauf zwischengeschaltet, der

die externe Pumpe bei 50 °C Vorlauftemperatur sofort stoppt und damit

eine Überhitzung der Heizschläuche verhindert. Die internen Pumpen

werden auch intern überwacht, sie stoppen ebenfalls, sobald die externe

Pumpe gestoppt ist. Entsprechend erfolgt dann die Nachführung des

Brenners. Das nur nebenbei zur groben Funktion des Heizkessels. Die

beschriebene Sicherung gegen das Hochlaufen der Temperatur war ein

Sicherheitspolster gegen die Angst, bei der nun folgenden Installation

am Heizkreisverteiler könnte etwas schiefgehen …

Bedarfsgerechte Einzelraumregelung

Weitere Einsparungen sollte eine bedarfsgerechte Heizung für jeden Raum bringen. Allerdings schied eine verkabelte Lösung ob der hohen Kosten und vor allem ob des Bauaufwands aus. Just zu dieser Zeit brachte ELV die erste Funk-Hauszentrale, die FHT-Raumregler-Serie und den elektronischen Ventilantrieb zu gegenüber anderen Lösungen erschwinglichen Preisen auf den Markt. Faszinierend war, dass alles per Funk funktioniert und man keinerlei Verdrahtung benötigt. In allen im Winter ständig beheizten Räumen wurden Raumregler FHT 80b eingebaut, und zwar relativ niedrig im Raum, um einen Temperaturanstieg der FBH schneller erfassen zu können. Da sich die warme Luftschichtung automatisch weiter nach oben bewegt, ist im relevanten Bereich des Raumes die Soll-Temperatur relativ kurz danach erreicht, der für Fußbodenheizungen typische Überschwingeffekt kommt nicht spürbar zum Tragen.Kontinuierlich arbeitende Ventilantriebe

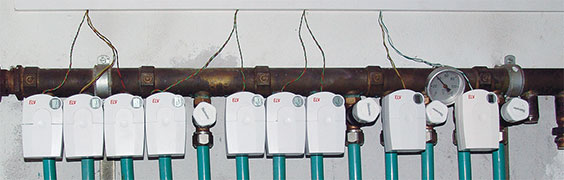

Statt der Heimeier-Ventilköpfe kamen die ELV-Funk-Stellantriebe auf die entsprechenden Ventile (Abbildung 1). Sie passen direkt, man muss nicht einmal einen Adapter bemühen. |

| Bild 1: Der Heizkreisverteiler mit den montierten Ventilantrieben. Hier sind diese schon umgerüstet auf den Betrieb per Zentral-Empfänger. Die verdrillten Signalleitungen sollten hitzebeständige Silikon-Ummantelungen haben bzw. so verlegt sein, dass sie nicht das recht warme Vorlauf-Rohr berühren können. Im oben sichtbaren Kabelkanal werden die Leitungen zusammengeführt und sind auf einen Verteiler gelegt, der vom im Nebenraum installierten Zentral-Empfänger mit dem verstärkten bzw. gepufferten Empfangssignal gespeist wird. |

|

| Bild 2: Passen die Ventilantriebe nicht direkt nebeneinander wie in Bild 1 auf den Heizkreisverteiler, so helfen Ventilverlängerungen (beim Heizungsbauer zu beziehen), um die Antriebe dennoch montieren zu können. Hier Verlängerungen für Heimeier-Ventile. |

Mit Geduld abgleichen

Der Abgleich jedes einzelnen Raumes auf die benötigte Temperatur nahm dann relativ viel Zeit und Geduld in Anspruch, man muss Heiz- und Absenkzeiten sowie Soll-Temperaturen sorgfältig anhand der Raumnutzung und der Heizungscharakteristik des jeweiligen Fußbodenmaterials abstimmen, um das gewünschte gleichmäßige Heizen ohne das berüchtigte Überschwingen zu erreichen. Jedes „Drehen” am Regler wird recht verzögert mit einer Temperaturreaktion beantwortet, aber die Geduld lohnt sich! Dank der stetigen Regelung der ELV-Ventilantriebe, der eingebauten Hysterese der Temperaturregler und der in weiser Voraussicht von den Entwicklern integrierten Offset-Funktion konnte so u. a. auch recht schnell der in dieser Heizungsanlage fehlende hydraulische Abgleich hervorragend simuliert werden, so dass unterschiedliche Leitungslängen leicht kompensierbar waren. Nun „verbrannte” man sich in der Küche nicht mehr die Füße, während im weiter weg gelegenen Wohnzimmer noch Kälte herrschte.Arbeitet

dieses System erst stabil, kann man weiter optimieren, indem man z. B.

die externe Umwälzpumpe in ihrer Leistung herunterregelt. Solange hier

kein großes Nachfordern an Wärme durch die Raumregler erfolgt, ist die

Leistung noch nicht zu niedrig und man spart richtig Strom. Denn diese

Pumpe ist einer der größten Stromfresser im Haus, hier muss man

eingreifen, soweit es geht. Im Übrigen hat sich bewährt, die

Absenktemperatur in den Räumen nicht zu tief zu wählen, bei mir genügen

gerade drei bis vier Grad Raumtemperatur-Unterschied, der aufgrund der

Trägheit des Systems und einer sehr guten Kellerdeckenisolation kaum zu

einem Anspringen des Brenners während der Absenkzeiten führt. Man muss

sich bei der Wahl der Absenkzeiten stets bewusst sein, dass das ganze

System völlig anders reagiert als bei einer Heizung mit Heizkörpern –

für eine Stunde Abwesenheit absenken bringt nichts!

Einige

Beispiele zu bewährten Zeitregimes: Das Bad wird rechtzeitig ab 5 Uhr

am Morgen aufgeheizt, damit die Ersten, die um 6.30 Uhr aufstehen, einen

angenehm auf 21 °C geheizten Raum vorfinden. Der relativ kleine Raum

ist recht schnell aufgeheizt, unterstützt durch einen eingebundenen

Rohrheizkörper („Handtuchtrockner”). Dabei reicht die aufgebaute Wärme

so weit, dass man die Heizung bereits um 8 Uhr wieder auf 19 °C

Normaltemperatur absenken kann. Trotz zwischenzeitlichem Lüften hält

sich die Temperatur von 20 bis 21 °C den ganzen Tag über. Erst ab 17 Uhr

beginnt die nächste Aufheizphase, die um 21 Uhr endet. So findet selbst

der, der noch um Mitternacht duschen möchte, angenehme 21 °C vor.

Ab

22 Uhr wird der Heizkessel selbst intern durch seine Steuerung auf

Nachtabsenkung geschaltet. Das wird selbst für den, der als

„Nachtarbeiter” bis ein, zwei Uhr nachts im Büro arbeitet, nicht zum

Problem, dank des Wärmespeichervermögens des Fußbodens kühlt der ohnehin

durch die laufenden Computer zusätzlich erwärmte Raum nur sehr langsam

ab. Ein letztes Beispiel zur bedarfsgerechten Nutzung: Das tägliche

Leben spielt sich hauptsächlich in der großen Wohnküche ab, erst abends

wird das Wohnzimmer genutzt. Ergo wird Letzteres den ganzen Tag auf

Absenken (17 Grad) gefahren (zudem liegt es nach Süden, bekommt also bei

sonnigem Wetter ohnehin genug Aufheizung über die riesige

Fensterscheibe) und das Aufheizen auf 21 Grad beginnt erst ab 17 Uhr.

Das genügt, um bis 20 Uhr so viel Wärmepotential aufzubauen, dass es

auch über die Nachtabsenkung des Heizkessels ab 22 Uhr hinaus über

mehrere Stunden reicht. Es lohnt sich also, die Nutzungsgewohnheiten

genau zu analysieren und die Raumregler darauf anzupassen, zumal diese

auch noch eine Differenzierung je nach Wochentag erlauben.

Während

7 Stunden in der Nacht arbeitet, zeitlich mit den Raumreglern

koordiniert, auch der Kessel selbst auf Absenkbetrieb, dann sind auch

alle Pumpen abgeschaltet. Ansonsten wird die Heizung auch bei

Abwesenheit bis zu mehreren Tagen nicht komplett abgeschaltet, sondern

lediglich die zu haltende Raumtemperatur etwas weiter abgesenkt auf 14

°C, um bei der Rückkehr in wenigen Stunden angenehme Temperaturen zu

haben. Dies spart bei den langen Aufheizzeiten einer Fußbodenheizung

tatsächlich Heizenergie, da man zum Aufheizen des ausgekühlten Hauses

(dauert je nach Außentemperatur und Abschaltzeit bis zu 12 Stunden)

deutlich mehr Energie benötigt als zum Halten eines bestimmten, nicht zu

hoch liegenden Temperaturniveaus, ganz abgesehen vom Komfortfaktor,

dass das Haus unter den Bedingungen einer solchen Heizung „blitzschnell”

aufgeheizt ist!

Funktechnik mit Tücken

Bald stellte sich allerdings ein unangenehmer Effekt der Funktechnik ein! Der relativ abgelegene Heizungsraum war einmal ohnehin weit weg und zusätzlich empfangstechnisch generell ein „Funkloch”. Das merkte man spätestens nach zwei Tagen, wenn ein Raum plötzlich geheizt war, obwohl die Heizung eigentlich abgesenkt sein sollte. Dafür sorgt ein ansonsten angenehmer Effekt der Ventilantriebe: Fällt die Funkverbindung länger aus, piept der Antrieb nicht nur (was man dank abgelegenem und mit einer Feuerschutztür versehenem Heizungsraum kaum einmal hört), er stellt sich auch auf 30 % Ventilöffnung ein, was den Frostschutz bei einem unbeaufsichtigten Betrieb und Funk-Ausfall sichert. Nun lief natürlich die Heizung im betroffenen Raum, solange die Umwälzpumpe der Heizung eingeschaltet war (5 bis 22 Uhr).Da

die Funkstörungen, wohl der Bausubstanz geschuldet, anhielten, griff

ich zu einem unkonventionellen Mittel, dessen Nachahmung allerdings nur

erfahrenen Elektronikern zu empfehlen ist. Die Funkempfänger wurden,

natürlich unter Verlust der Garantie, aus den Ventilantrieben ausgebaut.

Das geht recht einfach, es sind nur die drei Lötstifte des Empfängers

mit einem kräftigen Seitenschneider abzuschneiden.

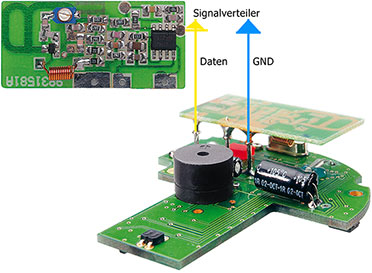

|

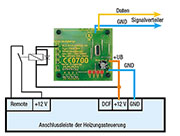

| Bild 3: Die auszubauende Empfängerbaugruppe sowie die Lage der drei Lötstifte der Empfängerbaugruppe: abschneiden, nicht auslöten, dabei könnte die Hauptplatine beschädigt werden! An die abgeschnittenen Lötstifte werden die beiden Leitungen für Signal und GND gelegt, für die wiederum eine kleine Aussparung ins Gehäuse einzuarbeiten ist. |

|

| Bild 4: Der Zentral-Empfänger wurde im Nebenraum der Heizung untergebracht. Er war hier empfangsgünstig unterzubringen. |

|

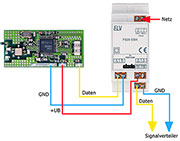

| Bild 5: Die Zusammenschaltung des Empfangsmoduls RX868SH-C3 mit dem FS20 ESH und die Signal-Weiterführung zum Verteiler für die Ventilantriebe. |

Achtung! Der Netzanschluss des FS20 ESH darf nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen VDE- und Sicherheits-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten!

Zentral und nach Witterung gesteuert

Die nächste Ausbaustufe war die Einbindung einer PC-Funkzentrale, die für den Rest der Haussteuerung ohnehin nötig wurde. Hierüber kann man die Raumregler direkt und bequem am PC programmieren und sich übrigens auch ständig die aktuellen Ventilpositionen (allerdings nur die Vorgaben des Raumreglers, die Ventilantriebe selbst besitzen ja keinen Datensender), die aktuellen Raumtemperaturen sowie alle offenen Fenster anzeigen lassen. Zum Einsatz kam die FHZ 1300 PC. Über Programm-Makros sind die Raumregler jetzt entsprechend ihrer Lage im Haus (Himmelsrichtung) mit den Daten des KS-300-Wettersensors verknüpft, so dass hier eine individuelle witterungsgeführte Raumregelung entstand. Das betrifft vor allem das rechtzeitige Schalten in den Absenkbetrieb, wenn die Tagestemperatur stark und schnell ansteigt – so kann man die Reaktionszeit der Steuerung weiter verbessern und spart Heizenergie, die sonst verpuffen würde. Denn der eine Außentemperaturfühler des Heizkessels liegt zum einen ohnehin (installationstechnisch richtig) auf der Nordseite des Hauses und zudem reagiert die Kesselsteuerung hier sehr träge.Gerade

die südwärts gelegenen Räume heizen sich zwar durch die großen

Fensterflächen und die starke Sonneneinstrahlung relativ schnell auf,

allerdings durch gedämmte Scheiben und Wände eben auch nur verzögert.

Regelt man die Heizung also außentemperaturgeführt rechtzeitig herunter,

merkt man den bereits eingeleiteten Absenkbetrieb nicht, da ja der Raum

gleichzeitig von der Sonne aufgeheizt wird. Die KS-300-Makros sind im

Übrigen auch die Programmgrundlage für die Steuerung der beiden im

Sommer bei Bedarf betriebenen Klimaanlagen im Haus. Ein weiteres Makro

verhindert bei bestimmten Wetterlagen, dass die Heizung am Morgen

überhaupt anläuft. Es muss allerdings noch per Hand nach dem

Wetterbericht gestartet werden, da es leider noch keine Anbindung an die

schönen neuen DCF-Daten-Wetterstationen mit ihrer recht exakten

Temperaturvoraussage für den nächsten Tag gibt. Typische Wetterlage

dafür: Am Morgen ist es noch kühl, aber laut Vorhersage steigt die

Tagestemperatur schnell auf 20 °C oder mehr an. Da ist es

herausgeworfene Heizenergie, wenn die Heizung wie sonst am frühen Morgen

anläuft. Das ergibt weitere Einsparungen, besonders in der

Übergangsperiode, wo die Heizung ja immer wieder gebraucht wird.

Im

Übrigen brachte der Einsatz der PC-Funkzentrale auch die angenehme

Möglichkeit, die Heizung bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub) aus der

so genannten Urlaubsschaltung rechtzeitig hochfahren zu lassen, so dass

mit der Heimkehr nun das Haus angenehm warm ist. Ich schicke der

Zentrale rechtzeitig eine E-Mail, die zu einer bestimmten Zeit das

Hochfahren der Heizung auslöst. Denn glücklicherweise hat meine

Heizkesselsteuerung einen (per vollständiger, mitgelieferter

Installationsanleitung gut zu findenden) Fernsteueranschluss, der ein

„Aufwecken” aus der Urlaubsschaltung mittels Anlegen von 12 V an den

Schalteingang erlaubt.

|

| Bild 6: Das Schaltmodul FS20 SM4 leitet den per E-Mail erhaltenen Schaltbefehl der PC-Zentrale an den Fernsteuereingang der Heizungssteuerung weiter. |

Letzter Stand

Brandneu in der Anlage ist das Wärmebedarfsrelais FHT 8W. Es schaltet die externe Umwälzpumpe ab, wenn keiner der Raumregler mehr einen Wärmebedarf anmeldet. So wird auch hier vor allem Strom gespart, und die ansonsten bisher trotz Steuerung vom Heizkessel her fast ganztags (außer Absenkzeit in der Nacht) laufende Pumpe muss nun nicht mehr gegen geschlossene Ventile laufen. Denn bisher konnte man zwar hören, dass bei geschlossenen Ventilen die interne Umwälzpumpe des Heizkessels bei Registrierung eines schnellen Temperaturanstiegs im Vorlauf abschaltete, aber dies geschah nicht mit der externen Pumpe, die lief ununterbrochen, solange die Heizkesselsteuerung nicht auf Nacht-Absenkbetrieb geschaltet war. Der Heizungsbauer konnte hier nicht helfen und der Hersteller des Heizkessels gibt „naturgemäß” keine nähere Auskunft über die Arbeit seiner Steuerung.Jetzt

ist dank Wärmebedarfsrelais und ohne direkten Eingriff in die

Heizkesselsteuerung also Ruhe, solange alle Räume ausreichend geheizt

sind. Sobald einer der Ventilantriebe angesteuert wird, springt auch die

externe Umwälzpumpe wieder an. Auch hier steht wohl langfristig eine

deutliche Stromeinsparung ins Haus. Das Wärmebedarfsrelais, im gleichen

Raum wie der Zentralempfänger stationiert, steuert einen

Funk-Leistungsschalter FS20 AS1 an, dessen Schaltkontakt in Reihe zur

Absenksteuerung des Heizkessels und – ganz wichtig! – zum Vorlauf-

Temperaturwächter geschaltet ist. Denn dessen Funktion darf keinesfalls

beeinträchtigt werden! Nach Ende dieser Heizperiode ist geplant, die

Umwälzpumpe komplett vom Kessel zu trennen (von hier aus erfolgt ja noch

die Absenksteuerung zur Nacht) und den FS20 AS1 an die PC-Zentrale zur

Steuerung der Absenkzeiten anzubinden. Dann wird auch der Bimetall-

Vorlauf-Temperaturwächter einem elektronischen Thermostaten weichen und

somit die gesamte Technik außerhalb des Heizkessels modernisiert sein.

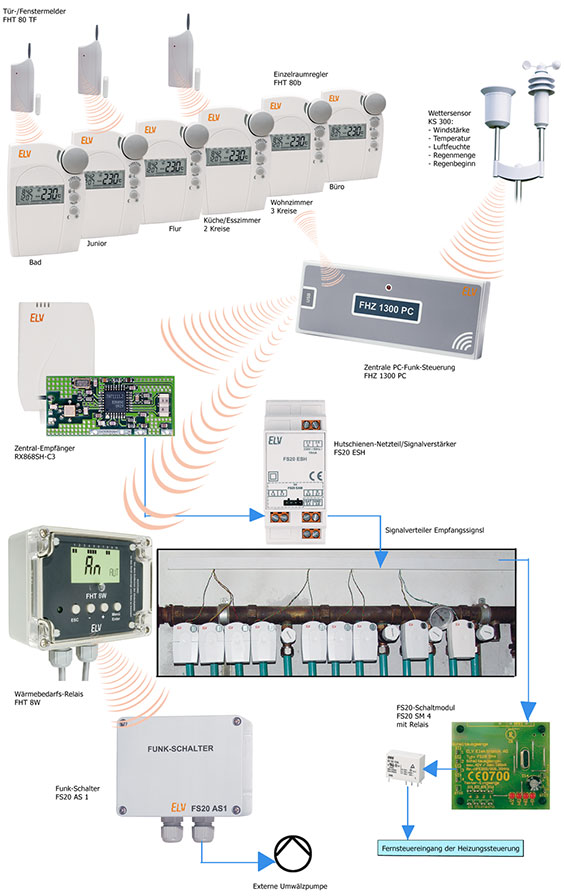

Abbildung 7 gibt noch einmal einen Überblick über die bisherige

Gesamtinstallation.

|

| Bild 7: Die Konfiguration der FBH-Steuerung mit umgebauten Ventilantrieben, Fernsteuer-Schaltmodul und Umwälzpumpen-Steuerung |

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die realisierte Einzelraumregelung erhebliche Einsparungen an Gas und Strom erbracht hat. Zusammen mit dem Gas-Brennwertkessel ergab sich eine Gaseinsparung von je nach Saisonverlauf 50 bis 60 % gegenüber der ursprünglichen Heizanlage. Anhand eines installierten Gasverbrauchssensors und eines Stromsensors aus dem EM-1000-PC-System kann man alle Verbrauchsdaten sehr genau am PC verfolgen. So konnte ich die exorbitanten Preissteigerungen der letzten Jahre wenigstens teilweise auffangen, vor allem aber ist der Wohnkomfort im Haus deutlich gestiegen, denn ist einmal alles sorgfältig eingestellt, muss man sich um fast nichts mehr kümmern, von normalen Wartungsarbeiten abgesehen. Bei der sich immer weiter öffnenden Preisschere zwischen den stark steigenden Energiepreisen und den insgesamt relativ preiswerten Komponenten, deren Anschaffung nur einmal ansteht, eine unbedingt lohnende Maßnahme, auch wenn es von ELV eigentlich nicht so gedacht war ...

Fachbeitrag als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 1 Version: als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Leserwettbewerb: Wohnkomfort selbst gemacht! Steuerung einer Fußbodenheizung Teil 2

| Produkte | Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: