Power-Saver PS 100 - Stand-by-Abschaltung mit IR-Fernbedienung

Aus ELVjournal

03/2008

0 Kommentare

Technische Daten

| Einschalten der Netzspannung | über angelernte IR-Fernbedienung |

| Ausschalten der Netzspannung | automatisch 30 Sek. nach Erreichen der zuvor angelernten Stand-by-Stromstärke |

| Anzahl anlernbarer Fernbedienungen | 3 |

| Unterstützte IR-Übertragungsprotokolle | RC5, RC6, RECS80, RCMM, NEC-Code, Sharp-Code, R-200, SIRC, Toshiba, Micom Format und weitere ähnlich aufgebaute Protokolle |

| Anzeige | rote LED für Schaltzustand und Anlernen |

| Bedienelemente | Taster zum Anlernen |

| Speichern der Einstellungen | netzausfallsicher im EEPROM |

| Betriebsspannung | 230 V/50 Hz |

| Max. Stromaufnahme ohne Geräte | 0,07 A |

| Wirkleistung im Stand-by (Relais aus) | 0,3 W |

| Wirkleistung im Betrieb (Relais ein) | 1 W |

| Maximale Schaltleistung/Schaltstrom | 1380 W/6 A |

| Kabellänge Netzkabel und Mehrfachdose | jeweils 1,40 m |

| Abmessungen Gehäuse (B x H x T) | 60 x 30 x 112 mm |

Bis

zu 2 große Kraftwerke arbeiten in Deutschland nur für die

Bereitstellung der Leistung, die viele Elektrogeräte im Stand-by-Betrieb

benötigen. Dies führt in jedem Haushalt zu Stromkosten von bis zu 100

Euro

pro Jahr. Durch eine intelligente Abschaltelektronik wie dem hier

vorgestellten Power-Saver PS 100 können

diese Ausgaben bequem eingespart werden.Kosten sparen durch Stand-by-Abschaltung

Trotz

der ständig steigenden Stromkosten verzichten noch immer viele

Hersteller von Unterhaltungselektronik auf energiesparende Schaltungen

für die Stand-by-Funktion ihrer Produkte. Die eingesetzte preiswertere

Elektronik führt jedoch im Endeffekt zu einer erheblichen Mehrbelastung

für den Eigen tümer und für die Umwelt. In einer Veröffentlichung aus

dem Jahr 2006 gibt das Umweltbundesamt diese Kosten mit mindestens 4

Milliarden Euro an. Bereits 1 Watt Standby- Leistung kostet den

Verbraucher ungefähr 1,50 Euro pro Jahr. Zwar beginnen heute einige

Hersteller, Geräte mit niedrigem Stand-by-Stromverbrauch zu produzieren,

was jedoch die wenigsten neuen Geräte betrifft. Eine Leistungsaufnahme

zwischen 3 und 20 Watt pro Komponente ist üblich und führt je nach

Geräteanzahl zu Stromkosten von bis zu 100 Euro pro Jahr – einfach zu

viel!Stand-by-Betrieb

ist andererseits für den Benutzer eine feine Sache – es genügt der

bequeme Griff zur Fernbedienung, um die Geräte aus der Ferne ein- und

auszuschalten. In den ersten Jahren des Einsatzes dieser Technik kam

noch hinzu, dass die Hersteller geradezu vorschrieben, die Geräte

niemals vollständig vom Stromnetz zu trennen, da sonst alle

Nutzereinstellungen wie Senderspeicher oder die zuletzt gewählten

Einstellungen gelöscht würden. Erst durch den Einsatz von

EEPROM-Speicherbausteinen änderte sich das, und heute bleiben bei den

meisten Geräten auch beim vollständigen Abschalten die Einstellungen

erhalten. Lediglich zeitgesteuerte Geräte wie Videorecorder oder

Festplattenreceiver sollten nicht vom Netz getrennt werden, da sie sonst

nicht selbstständig Sendungen aufzeichnen könnten. Bei diesen Geräten

lohnt es sich, bereits beim Kauf auf eine geringe Leistungsaufnahme im

Stand-by zu achten. Alle anderen Geräte lässt man heute nur noch

aufgrund des Bedienkomforts im Standby, um sie jederzeit bequem per

Fernbedienung einschalten zu können. Dies führt jedoch zu den genannten

Kosten. Dabei

lassen sich diese Ausgaben leicht vermeiden. Bereits 1997 hatte ELV den

Power-Saver PS 97 entwickelt, der automatisch erkannte, wann ein

angeschlossener Fernseher in den Stand-by-Betrieb wechselt, und ihn dann

vollständig abgeschaltet hat. Die gesamte Leistungsaufnahme wurde damit

auf unter 1 Watt gesenkt, da lediglich der Power-Saver ständig in

Bereitschaft blieb. Das Einschalten erfolgte bequem über die

TV-Fernbedienung. Heute, zehn Jahre später, befinden sich nur wenige

ähnlich funk tionierende Geräte auf dem Markt. Die erhältlichen Produkte

sind zudem größtenteils weder auf dem Stand der Technik noch glänzen

sie durch Qualität und Funktion. Bei genauerem Hinsehen fallen sogar

einige verbreitete Geräte durch ihre mangelhafte Qualität dermaßen auf,

dass sie für den Verbraucher bereits ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Zudem reagieren diese Geräte auch ungewollt auf jedes IR-Signal. Hier

soll nun der PS 100 eine Lücke schließen, der, ausgerüstet mit einer

präzisen Strommesstechnik und einem lernfähigen IR-Empfängersystem, auch

in der Lage ist, nur auf bestimmte Fernbedienungsbefehle zu reagieren.

Dadurch kann beispielsweise eine häufig genutzte Musikanlage per

Fernbedienung bedient werden, ohne dass der am PS 100 angeschlossene

Fernseher mit angeschaltet wird. Das einfache, gezielte Anlernen von bis

zu 3 Fernbedienungen an den PS 100 ermöglicht es, sowohl mehrere Geräte

an einem PS 100 anzuschließen als auch mehrere PS 100 gleichzeitig in

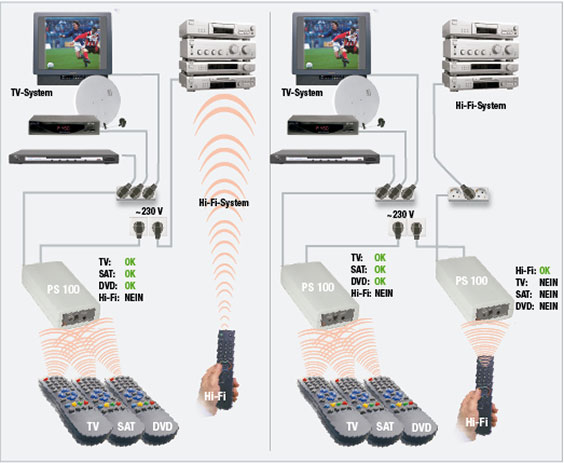

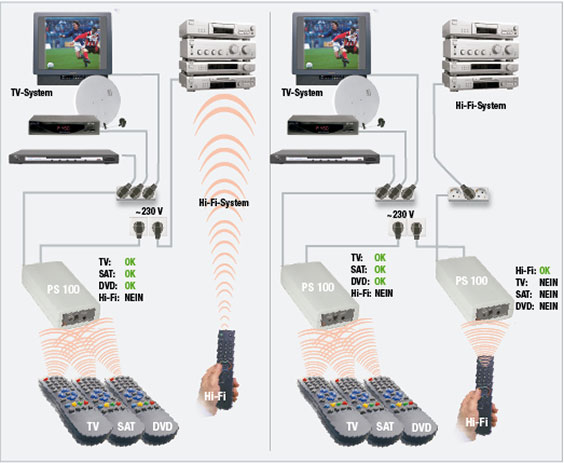

einem Raum einzusetzen. Abbildung 1 zeigt zwei mögliche

Geräte-Kombinationen.

|

| Bild

1: Einzel- und Mehrfacheinsatz des PS 100: Durch gezieltes Anlernen der

gewünschten Fernbedienungen wird eine gegenseitige Beeinflussung

ausgeschlossen – was nicht im jeweiligen PS 100 gespeichert ist, wird

ignoriert! |

Im

linken Beispiel sind ein Fernsehgerät, ein DVD-Player und ein Receiver

an einem PS 100 angeschlossen. Die Ein/Aus- Tasten der 3 zugehörigen

Fernbedienungen sind am PS 100 angelernt. Wird nun eine der

Fernbedienungstasten gedrückt gehalten, so versorgt der PS 100 zuerst

das ganze TV-System mit Netzspannung. Direkt im Anschluss schaltet sich

das gewünschte Gerät ein, da nun auch dieses den Befehl von der

Fernbedienung empfängt. Die anderen Geräte können anschließend mit der

jeweils zugehörigen Fernbedienung eingeschaltet werden. Nachdem alle

Geräte wieder in den Stand-by-Zustand versetzt sind, erkennt dies der PS

100 anhand des gemessenen Stroms und trennt das ganze System nach 30

Sekunden wieder von der Netzspannung ab. Das im selben Raum aufgestellte

Hi-Fi-System kann gleichzeitig über Fernbedienung bedient werden, ohne

dass der PS 100 das TV-System wieder ans Stromnetz schaltet. Das nicht

angelernte IR-Signal wird einfach ignoriert. Im

rechten Beispiel in Abbildung 1 ist am ersten PS 100 wieder das

TV-System angeschlossen. Zusätzlich gibt es in diesem Fall einen zweiten

PS 100, an dem das Hi-Fi-System angeschlossen ist. Drei Fernbedienungen

sind am ersten Power-Saver und eine ist am zweiten PS 100 angelernt

(natürlich können auch hier drei Fernbedienungen angelernt werden). Hört

man nun den ganzen Tag Musik, so bleiben Fernsehgerät, DVD-Player und

Receiver ausgeschaltet und nehmen keine Leistung auf. Am Abend hingegen,

wenn die TV-Anlage in Betrieb ist, nimmt so das Hi-Fi-System keinen

Strom auf. Durch solch eine gezielte Zusammenstellung der Geräte lässt

sich das Sparpotential optimal ausnutzen. Im Übrigen lassen sich auf

diese Weise beliebige Geräte ein- und ausschalten, auch wenn sie selbst

nicht über eine Fernbedienung gesteuert werden. Bestes Beispiel ist das

PCSystem. Moderne Computer und Monitore nehmen auch im scheinbar

ausgeschalteten Zustand weiter Strom auf, was man aber meist nicht

einmal an einer Kontrollleuchte sieht! Hier kann man sich zwar mit der

berühmten schaltbaren Steckdosenleiste behelfen, aber mit dem PS 100 und

einer beliebigen Fernbedienung geht das wesentlich eleganter und

komfortabler! Gleiches gilt auch für andere heimliche Stromfresser im

Haushalt. Installation und Bedienung

|

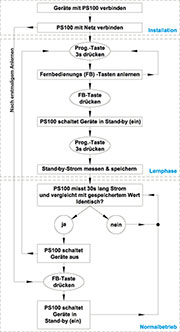

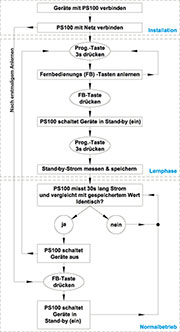

| Bild 2: Das Funktionsdiagramm des PS 100 |

Das

Anlernen wird gestartet, indem die Programmier-Taste des PS 100 für

mindestens 3 Sekunden gedrückt wird und die rote LED aufleuchtet.

Daraufhin hält man die Fernbedienung in Richtung des IR-Empfängers und

drückt die gewünschte Fernbedienungstaste einmal kurz. Die Fernbedienung

sollte dabei mindestens einen Meter vom Empfänger entfernt gehalten

werden, damit nicht ein zu starkes IR-Signal den übertragenen IR-Code

verfälscht. Die rote LED erlischt erst wieder, wenn die Lernphase

abbricht (LED geht ohne zu blinken aus) oder wenn sie erfolgreich

beendet wird (LED blinkt zweimal). Ein Abbruch erfolgt entweder gewollt

durch nochmaliges Drücken der Programmier-Taste oder durch ein

fehlerhaftes IR-Signal, was beispielsweise von einer störenden

Leuchtstofflampe herrühren kann. Für ein Anlernen weiterer

Fernbedienungstasten ist die beschriebene Prozedur zu wiederholen. Wird

anschließend eine der angelernten Tasten betätigt, so schaltet der PS

100 die angeschlossenen Geräte ans Stromnetz und bringt diese damit in

den Stand-by-Betrieb. Dabei ist zu beachten, dass einige Geräte nicht

direkt in den Standby- Betrieb gehen, sondern sich vollständig

einschalten, nachdem sie mit Spannung versorgt werden. Dies gilt

insbesondere für Set-Top-Boxen, Satelliten- und Kabel-Receiver, die z.

B. nach neu angeschlossenem Zubehör oder nach einer neuen Firmware

suchen. Nach einiger Zeit sollten auch diese Geräte selbstständig in den

Stand-by-Betrieb wechseln. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten solche

Geräte manuell in den Stand-by geschaltet werden. Erst wenn

sichergestellt ist, dass sich alle Geräte im Stand-by-Modus befinden,

ist die Programmier-Taste am PS 100 für mindestens 3 Sekunden zu

drücken, womit der aktuelle Stromfluss gemessen und im EEPROM

gespeichert wird. Dieser Vorgang wird durch ein Blinken der LED

angezeigt. Das Speichern im EEPROM hat den Vorteil, dass die Daten auch

nach einem Stromausfall erhalten bleiben. Damit

ist der PS 100 betriebsbereit und schaltet die angeschlossenen Geräte

nach 30 Sekunden spannungsfrei, voraus gesetzt dass innerhalb dieser

Zeit kein Gerät eingeschaltet wird und den fortlaufend gemessenen Strom

dadurch erhöht. Sollten während der 30 Sekunden Geräte eingeschaltet

werden, so schaltet der PS 100 erst dann alles ab, nachdem das letzte

Gerät in den Stand-by-Betrieb gewechselt ist und erneut 30 Sekunden

vergangen sind. Zuletzt sollen zwei Sonderfunktionen beschrieben werden,

die durch eine bestimmte Vorgehensweise aktiviert werden können. Zum

einen kann der PS 100 in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden,

indem alle gespeicherten Einstellungen gelöscht werden. Zum anderen kann

der PS 100 bei Bedarf in einen Einfach-Modus umgeschaltet werden. In

diesem Modus reagiert der PS 100 auf alle IR-Fernbedienungen, ohne dass

bestimmte IR-Codes angelernt werden müssen. Dieser Modus kann eventuell

weiterhelfen, wenn die gewünschte Fernbedienung nicht ganz kompatibel

ist und sich nicht richtig anlernen lässt. Aktiviert

werden diese Sonderfunktionen durch den folgenden Ablauf: Zuerst wird

der PS 100 vollständig von der Netzspannung getrennt – entweder über

eine schaltbare Steckdosenleiste oder durch das Ziehen des

PS-100-Netzkabels. Anschließend wird die Programmier-Taste gedrückt

gehalten und das Netzkabel wieder eingesteckt bzw. die Steckdosenleiste

eingeschaltet. Während die Taste gehalten wird, blinkt die LED

regelmäßig auf. Wird die Taste nach zweimaligem Blinken losgelassen, so

wird der PS 100 vom Standardin den Einfach-Modus umgeschaltet (der

Wechsel zurück in den Standard-Modus erfolgt auf die gleiche Art und

Weise). Wird die Taste länger gedrückt gehalten, bis die LED 5-mal

geblinkt hat, so wird der PS 100 in den Auslieferungszustand

zurückgesetzt. Schaltung

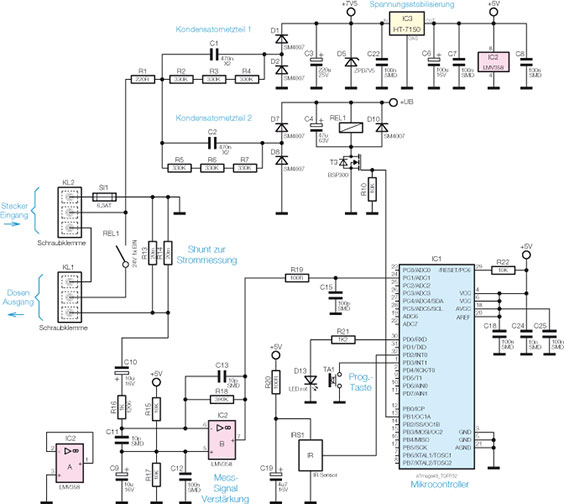

Das Schaltbild des Power-Saver PS 100 ist in Abbildung 3 dargestellt.

|

| Bild 3: Schaltbild des PS 100 |

Die

Erzeugung der beiden Betriebsspannungen für das Relais und die übrige

Elektronik erfolgt mittels zweier Kondensatornetzteile direkt aus der

230-V-Netzspannung. Aus diesem Grund gibt es keine galvanische Trennung,

wodurch alle Teile der Elektronik inklusive GND direkt mit der

Netzspannung verbunden sind! Der Betrieb der Schaltung ist daher

ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Gehäuse zulässig und bei Aufbau

und Inbetriebnahme sind die im Kapitel „Nachbau” gegebenen

Sicherheitshinweise zu beachten. Als strombegrenzende

Sicherheitselemente und kapazitive Vorwiderstände werden die beiden

X2-Kondensatoren C 1 und C 2 verwendet. Die Widerstandsketten R 2, R 3, R

4 und R 5, R 6, R 7 dienen der schnellen Entladung der Kondensatoren

bei Trennung des PS 100 vom Netz. Der in Reihe geschaltete

Metalloxidwiderstand R 1 begrenzt den Einschaltstrom, da C 1 und C 2 im

Einschaltmoment sehr kleine Widerstandswerte besitzen. Die

Dioden D 1 und D 7 bilden Einweg-Gleichrichter, die nur die positiven

Halbwellen durchlassen. Der Massebezug wird über die Klemmdioden D 2 und

D 8 festgelegt. Die Stabilisierung der 5-V-Versorgungsspannung erfolgt

über den Festspannungsregler IC 3. Der verwendete Typ HT-7150 verträgt

eingangsseitig bis zu 26 V, weshalb die Z-Diode D 5 die Eingangsspannung

auf einen zulässigen Wert begrenzt. Ohne die Z-Diode würde bei geringer

Last die Eingangsspannung auf weit über 100 V ansteigen. Mit der

Schutzfunktion wird zwar ein kontinuierlicher Strom über die Z-Diode in

Kauf genommen, der jedoch durch den Kondensator C 1 auf maximal 33 mA

begrenzt ist. Damit bleibt die Verlustleistung unterhalb von 0,25 W. Der

Kondensator C 3 glättet die Eingangsspannung und versorgt dadurch den

Spannungsregler IC 3 zwischen den positiven Halbwellen mit ausreichend

Strom. Der Keramik- Kondensator C 22 dient der Unterdrückung

hochfrequenter Störungen. Das zweite, mit C 2, D 7 und D 8 aufgebaute

Kondensatornetzteil bleibt während des Stand-by-Betriebs dauerhaft im

Leerlauf, ohne Leistung aufzunehmen. Erst wenn der PS 100 die

angeschlossenen Geräte mit Netzspannung versorgen soll, schaltet der

Mikrocontroller IC 1 den MOSFET-Transistor T 3 und damit das Relais REL

1. Die Kapazität von C 2 ist dabei so gewählt, dass sich mit dem

fließenden Strom am Relais eine Spannung von ca. 20 V einstellt. Der

Elko C 4 glättet diese pulsierende Spannung. Im

Leerlauffall nimmt dieses Kondensatornetzteil zwar fast keine Leistung

auf, jedoch bewirkt die fehlende Last eine hohe Drain-Source-Spannung

von 650 Vss an T 3. Der Transistor muss daher ein besonders

spannungsfester Typ mit einer Durchbruchspannung von über 700 V sein.

Aber auch ein Durchbruch würde in der vorliegenden Schaltung den

Transistor nicht zerstören, da C 2 den Strom auf 33 mA begrenzt. Nach

einem Durchbruch würde die Drain-Source-Spannung sofort auf unter 1 V

sinken und T 3 wieder sperren. Sobald die an Klemme KL 1 angeschlossenen

Geräte über den Relaiskontakt mit Netzspannung versorgt werden, fließt

ein Strom über die parallel geschalteten 20-mΩ-Shunt-Widerstände R 13

und R 14. Bei einer Stand-by-Leistung von 23 W fließt beispielsweise ein

Strom von 100 mA, der an den Shunts einen Spannungsabfall von 1 mV

bewirkt. Solch kleine Signalpegel erfordern eine entsprechend hohe

Verstärkung, die mit dem Operationsverstärker IC 2 B realisiert wird.

Der Verstärkungsfaktor wird durch das Verhältnis von R 18 zu R 16

bestimmt. Der zum Stromfluss proportionale Spannungsverlauf gelangt nach

der Verstärkung zum A/D-Wandler des Mikrocontrollers. Da es sich bei

dem Signal um eine Wechselspannung handelt, wird ihr ein Gleichanteil

überlagert (DC-Offset), bevor es zum A/D-Wandler gelangt. Dieser kann

Eingangssignale von 0 bis 5 V digitalisieren. Der Gleichanteil wird über

den Spannungsteiler R 15 und R 17 am nicht-invertierenden Eingang des

Operationsverstärkers festgelegt. Der

Elko C 10 entkoppelt das Messsignal, während C 9 die Offset-Spannung

möglichst konstant hält. Der Keramik-Kondensator C 11 dient der

Unterdrückung von HF-Störungen und C 13 der Unterdrückung von

Schwingneigungen des OPs. Der Empfang des Einschaltbefehls mittels einer

Infrarot-Fernbedienung erfolgt über den IR-Empfänger IRS 1. Dieser

demoduliert ankommende IR-Signale und leitet sie direkt an den

Mikrocontroller weiter. Dieser speichert im Anlernmodus bis zu drei

empfangene IR-Codes dauerhaft im integrierten EEPROM. Im Normalbetrieb

vergleicht der Mikrocontroller alle neu empfangenen IR-Codes mit den

bereits gespeicherten und schaltet über T 3 das Relais, sobald eine

Übereinstimmung festgestellt wird. Über die Programmier-Taste wird dem

Mikrocontroller mitgeteilt, dass er einen neuen IR-Code einer gedrückten

Fernbedienungstaste erkennen und speichern soll oder dass er den

momentanen Stand-by-Strom messen und ebenfalls im EEPROM dauerhaft

speichern soll. Die rote LED D 13 zeigt an, ob das Relais angezogen ist,

ob sich der PS 100 in der Lernphase befindet und ob das Anlernen

erfolgreich war. Achtung:

Aufgrund

der im Gerät frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und

Inbetriebnahme nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund

ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und

VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Insbesondere ist bei allen

Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur, ein

Netz-Trenntrafo vorzuschalten, da beim PS 100 keine Netztrennung

vorhanden ist und daher an jedem Bauelement Netzspannung anliegt.

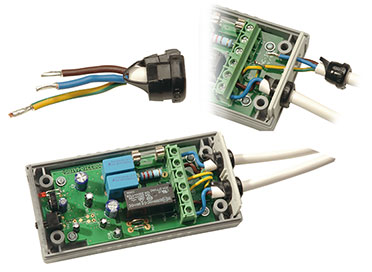

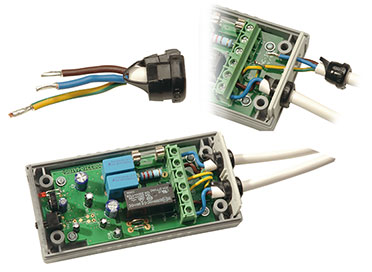

Nachbau

Zum

Nachbau ist unbedingt der Sicherheitshinweis zu beachten! Der größte

Teil der PS-100-Elektronik ist mit SMD-Bauteilen realisiert, die bereits

werkseitig bestückt sind. Nur noch wenige bedrahtete Bauteile sind von

Hand zu bestücken, so dass der praktische Aufbau schnell und einfach

erfolgen kann. Die Bestückung erfolgt in gewohnter Weise anhand der

Stückliste, des Bestückungsdrucks und des Schaltbildes. Die

Bauteilanschlüsse werden von oben in die dafür vorgesehenen Bohrungen

gesteckt und von unten verlötet. Bei den Elkos C 3, C 4, C 6, C 9, C 10

und C 19 und der Leuchtdiode D 13 ist unbedingt auf die richtige

Polarität zu achten. Falsch gepolte Elkos können sogar platzen. Der

Minuspol der Elkos ist auf einer Seite am Gehäuse gekennzeichnet. Auf

der Platine ist hingegen der Pluspol (+) deutlich markiert.Die

Anode (A) der LED ist durch den etwas längeren Anschluss

gekennzeichnet. Die LED wird so eingelötet, dass sich ihre

Gehäuseunterseite 10 mm über der Platinenoberfläche befindet. Nach dem

Einlöten wird die LED in 5 mm Höhe um 90° zur Vorderseite hin umgebogen,

so dass sie nach der Montage der Platine ins Gehäuse durch das

vorgesehene Sichtfenster in der Frontblende hindurchleuchten kann. Der

Taster TA 1 und der Infrarot-Empfänger IRS 1 werden so eingelötet, dass

sie plan auf der Platine aufliegen. Die Anschlüsse des IR-Empfängers

müssen in die genau passenden, nebeneinander liegenden drei Bohrlöcher

gesteckt und eingelötet werden. Die drei zusätzlichen, direkt daneben

liegenden Bohrlöcher sind für eine alternative Gehäusebauform vorgesehen

und bleiben frei.

|

| Bild 4: So erfolgt die richtige Bestückung des IR-Empfängers. |

|

| Bild 5: Abmessung und Form der Shunt-Widerstände |

|

| Bild 6: Die ordnungsgemäß eingelöteten Shunt-Widerstände |

|

| Bild

7: Der Anschluss der Netzkabel: Links sieht man den über das Kabel

geführten Zug- und Knickschutz, in der Mitte das Einsetzen des Kabels in

die Gehäuserückwand und rechts die fertig geklemmte Verkabelung. |

|

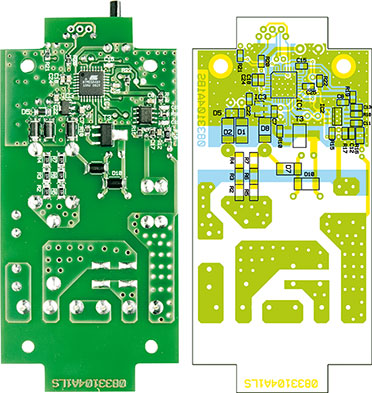

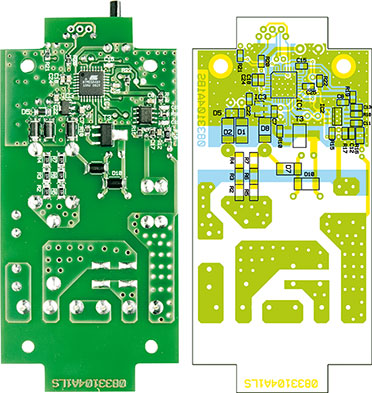

| Ansicht

der fertig bestückten Platine des PS 100 mit zugehörigem

Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (7 Seiten)

als PDF (7 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Power-Saver PS 100 - Stand-by-Abschaltung mit IR-Fernbedienung

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Zu diesem Produkt gibt es 1 Beiträge im Forum

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (7 Seiten)

als PDF (7 Seiten)