Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Radio aus dem Internet - Jetzt für jeden Haushalt mit WLAN-Anschluss

Aus ELVjournal 03/2008

0 Kommentare

Inhalt des Fachbeitrags

„Radio goes Internet” heißt es heute, wenn es darum geht, mehr und spezieller orientierte Hörerschichten nicht nur lokal, sondern weltweit zu erreichen. Man benötigt nur einen Internet-Anschluss und im Fall moderner WLAN-Radios nicht einmal mehr einen ständig laufenden PC, um per Internet eine riesige Stationsauswahl genießen zu können. Wir werfen einen Blick auf die technische Seite des Internet-Radios und zeigen spezial am Beispiel WLAN-Radio, wie es in der Praxis funktioniert.

Quo vadis, Radio?

Hörrundfunk gehört ganz sicher zu den Grundbedürfnissen der modernen Gesellschaft. Und so können wir heute auf eine gut ausgebaute Infrastruktur, in Mitteleuropa vornehmlich an UKW-Rundfunksendern, zurückgreifen. Zahllose private und öffentlich-rechtliche Radiostationen tummeln sich im Äther, die Frequenzen sind nahezu voll ausgelastet. Im Gegensatz zum UKW-Rundfunk gehen die Anteile in den anderen Wellenbereichen stetig zurück, den Luxus einer MW- oder KWFrequenz leisten sich nur noch relativ wenige, meist staatliche bzw. öffentlich-rechtliche Sender, zumal die Hörer-Klientel vornehmlich auf Lang- und Mittelwelle kontinuierlich zurückgeht.Schon

lange plant man allerdings hierzulande den Ausstieg aus dem analogen

Rundfunk, ähnlich wie beim Fernsehen sollte der eigentlich bis 2010 (in

Europa 2012) Geschichte sein. DAB, DVB-T, DRM sollten die digitalen

Nachfolger heißen. Allerdings ging man speziell in Deutschland aufgrund

der föderalen Struktur mit Landesrundfunkanstalten das Thema zerstritten

und halbherzig an, so dass eine echte Ablösung des Analog-Funks bei uns

wohl mittelfristig nicht zu erwarten ist. Zu sehr stoßen divergierende

Interessen, föderale Koalitionen und Antipathien zwischen Politik

respektive Landesrundfunkanstalten und mangelndes Investitionsinteresse

sowohl der Sender als auch der Geräteindustrie bis heute aufeinander.

Das

beste Beispiel hierfür ist der Ausbau des DAB-Netzes. Während einige

Bundesländer, vornehmlich die, auf deren Territorium auch

Geräteentwickler und -hersteller ansässig sind, den Ausbau vorantrieben,

ließen andere den Ausbau „schleifen”, so dass an flächendeckenden

digitalen Hörrundfunk bis heute nicht zu denken ist, gerade etwa 80 %

sind erreicht – mit großen Lücken. Infolgedessen fehlt auch der

Werbeimpuls der Geräteindustrie, breite Käuferschichten für das neue

Medium zu interessieren. Ganz anders hingegen in Großbritannien, wo es

wohl wesentlich dem Einfluss der gro ßen BBC zu verdanken ist, dass DAB

dort schon eine hohe Akzeptanz bei der Hörerschaft erfährt. Folglich

kommen auch einige der wichtigsten Gerätehersteller von dort. Ein

zweites Beispiel ist DVB-T. Lediglich in einem Berliner Pilotprojekt

sind einige Rundfunksender im inzwischen nahezu flächendeckend

installierten DVB-T-Netz aktiv, im Rest der Republik liegt das Medium

brach.

Schließlich

steht seit Anfang 2008 der digitale Hörrundfunk DAB in Deutschland

völlig auf der Kippe – die KEF (Kommission zur Ermittlung des

Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) beschloss, keine Gebührenmittel

mehr für den weiteren Ausbau von DAB zur Verfügung zu stellen – das Aus

für diese Art des Digitalrundfunks? Für den mobilen schon, denn keiner

weiß derzeit, ob die vorhandene, recht teure DAB-Struktur weiter

aufrechterhalten wird. Für den stationären Empfang hingegen wendet man

sich zunehmend (neuerdings im Fall öffentlich-rechtlich auch

gebührenmäßig) neben dem digitalen Satellitenrundfunk einem neuen

Verbreitungsmedium zu – dem Internet.

Radio goes Internet

Heute kann sich eigentlich kein Sender dieser Welt mehr erlauben, nicht im Internet präsent zu sein – angesichts der weltweit gut ausgebauten Internet-Infrastruktur logisch. Nichts ist einfacher, als irgendwo auf der Welt via Internet und PC seinen absoluten Lieblingssender zu empfangen. Auf diese Weise kann man weitab von der Heimat und auch außerhalb der heimischen Satelliten-Footprints wesentlich komfortabler als per störungsreicher Kurzwelle den Lieblingssender empfangen oder dem lokalen Dudel-/Blitzer-/Werbefunk aus dem Wege gehen. Auf jeder Internet-Seite eines Senders findet man Möglichkeiten zum Direkt- oder Streaming-Empfang oder zum Podcast. Und legt man nicht Wert auf einen bestimmten Sender, sondern auf ein bestimmtes Genre, etwa Rockmusik oder Country, so helfen Suchmaschinen und Senderportale im Internet schnell weiter.Radio

hören (und natürlich auch Fernsehen) per PC ist also schon lange kein

Hexenwerk mehr – solange man sich in (mindestens Hör-) Reichweite seines

PCs befindet. Es ist also durchaus im Bereich des Möglichen, dass man,

sobald es betriebssichere mobile Internet-Technologien massenhaft und

erschwinglich gibt, auch angesichts des relativ flächendeckenden

Internet-Ausbaus das Internet als zumindest wichtigstes, wenn nicht

(neben Satellitenfunk) alleiniges Verbreitungsmedium für den Hörrundfunk

sieht und folglich terrestrisch per Funk nur noch eine

KW-Fernempfangsstruktur für ferne Länder aufrechterhält (hier wird wohl

hoffentlich bald DRM flächendeckend als digitale Version das Rennen

machen).

Weg von PC und Kabel

|

| Bild 1: Die Weltempfänger-Boliden früherer Generationen hießen Grundig Satellit/Yachtboy oder Sony ICF – heute wertvolle Sammlerstücke, die es zur Bewahrung der Technik-Geschichte zu erhalten gilt. Mit ihnen sind alle jemals zugelassenen Frequenzbänder zu empfangen. Manche tragen sogar eine Zulassung als Seefunkempfänger. |

So

können nicht nur vom Telefonanschluss weit entfernte Rechner bequem ans

Internet angebunden werden, auch nahezu beliebige Peripheriegeräte wie

Netzwerk-Festplatten, Drucker, Mediastationen usw. sind per

Nachrüst-WLAN einfach einbindbar. Und genau dies tun die modernen

WLAN-Radios! Technisch haben die mit dem „Dampfradio” eigentlich gar

nichts mehr zu tun – gut, sie haben einen Lautsprecher … Dass hier eine

neue Ära eingeläutet wird, versuchen derzeit die meisten Hersteller wohl

dadurch auszudrücken, dass man sich an legendären, zu ihrer Zeit

technisch bahnbrechenden Radio-Designs der Geschichte, etwa dem Star der

Funkausstellung 1955, dem Küchenradio Braun SK 1, oder dem klaren,

funktionellen Design der frühen Grundig-Satellit-Weltempfänger

(Abbildung 1) orientiert. Im klaren Bauhausstil-Gehäuse ist die

Frontplatte wie anno dazumal eindeutig strukturiert: links der

Lautsprecher, rechts Skala und Senderwahl.

|

| Bild 2: Ein typisches Beispiel für die neue Generation der WLAN-Radios ist die IPdio-Reihe von dnt. Die Design-Ähnlichkeit mit Grundig und Braun ist unübersehbar. |

Wie geht's und was ist drin?

|

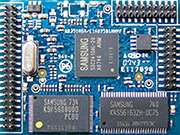

| Bild 3: Die Grundplatine eines WLAN-Radios: Links oben dominiert das Barracuda-Board, links unten der USB-WLAN-Stick, darüber das USB-Interface, rechts Stromversorgung und Endstufe (Unterseite der Platine). |

|

| Bild 4: Das Barracuda-Board ist ein kompletter Embedded-Computer mit einem Open-Source-Linux-Kernel. |

|

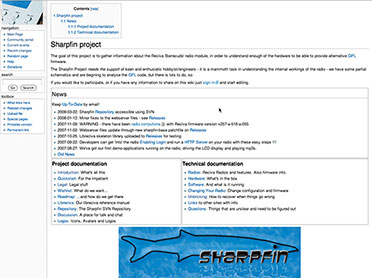

| Bild 5: Das Open-Source-Projekt „Sharpfin” beschäftigt sich mit der individuellen Modifikation der Firmware des Barracuda-Boards. |

Das

zeigt allerdings nach außen hin in Form der Bedienelemente kaum, was in

ihm steckt. Kunststück, die meisten Designer haben sich auch hier dem

„reduce to the max”-Prinzip verschrieben und freundlicherweise nur die

wichtigsten, täglich gebrauchten Bedienelemente auf der Frontplatte

platziert. Der Rest wird heute dem Stand der Technik entsprechend per

Infrarot-Fernbedienung gesteuert. Natürlich, man will einen Massenmarkt

erschließen, und da muss sich ein Internet-Radio letztendlich im

täglichen Betrieb genauso einfach bedienen lassen wie ein herkömmliches

Gerät. An einem Detail dieser einfachen Bedienbarkeit sollten die

Techniker allerdings noch dringend arbeiten – viele WLANRadios benötigen

nach dem Einschalten zu lange, bis endlich ein Ton zu hören ist. Das

liegt am nicht immer optimal gelösten WLAN-Handling der Geräte, was sich

aber wohl schnell ändern wird, denn so etwas spricht sich herum bei der

Kundschaft.

|

| Bild 6: WLAN-Kofferradio – akkubetrieben, kann das Revo Pico Wi-Fi auch ohne Netzanschluss unterhalten. Was hier ebenfalls auffällt: ein vorbildlich schlichtes Bedienfeld. (Bild: NTP) |

Die Praxis

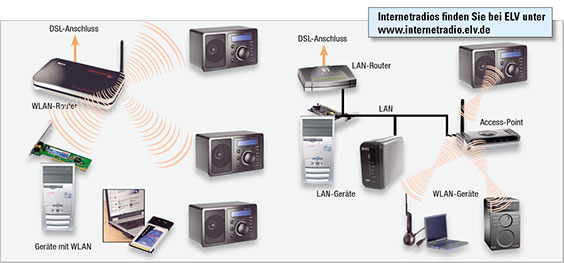

Wie funktioniert es praktisch? Grundvoraussetzung ist natürlich neben einem DSL-Internetzugang ein aktives WLAN. Abbildung 7 zeigt typische Konfigurationen dazu. |

| Bild 7: Die üblichen Strukturen von Heimnetzen: links ein reines WLAN-Netz mit einem DSL-WLAN-Router, rechts ein gemischtes LAN-/WLAN-Netz mit DSL-LAN-Router und WLAN-Access-Point. |

Die

Konfiguration mit dem WLAN-Router dürfte heute im privaten Bereich die

meist eingesetzte sein. Hier ist ein WLAN-Access- Point bereits im

Router integriert. Die Peripheriegeräte rund um diesen Netzwerkknoten

können nun allein per WLAN oder in einer gemischten Umgebung von LAN und

WLAN eingebunden werden. Besitzt man bereits einen normalen LAN-Router

und möchte diesen eigentlich nicht wechseln, weil das Netz stabil läuft

(„never change a running system”), hat man die Möglichkeit, zum Aufbau

eines WLAN einen WLAN-Access-Point entweder direkt oder per Netzwerk an

den Router anzubinden. Dies kann auch von Vorteil sein, wenn der

Router-Standort funktechnisch recht abgelegen ist. Denn natürlich

unterliegt auch das WLAN-Funksignal, das heute vorwiegend im

2,4-GHz-Bereich (in dem auch die Internet-Radios empfangen) ausgestrahlt

wird, den üblichen Feld-Dämpfungen und -Verzerrungen, die stark von der

Bausubstanz abhängig sind. Ein bereits verlegtes Netzwerkkabel erlaubt

es, den Access- Point funktechnisch günstiger zu platzieren.

|

| Bild 8: Mit solchen leistungsfähigen Rundstrahlantennen erreicht man eine gute WLAN-Abdeckung im Gebäude und in der Umgebung. |

Hat

man auch diesen Code eingegeben, baut das Gerät sofort die

Netzwerkverbindung auf und bietet dann per Menüauswahl Länder-,

Stations- und Genrelisten an. Hier muss man nun wie bei einem RDS-Radio

nur noch auswählen und kann die Lieblingssender gleich noch speichern.

Fertig ist die Einrichtung des Radios! Im täglichen Betrieb wählt man

nur noch per Stationstaste einen Sender aus und stellt Lautstärke und

Klang ein – mehr nicht!

|

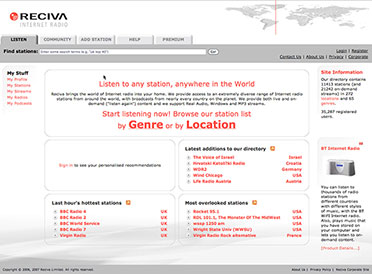

| Bild 9: Das „Backbone” des Barracuda-Boards – das RECIVA-Portal. Von hier bezieht das WLAN-Radio die Adressen der gewählten Sender. |

Über

die Option „Premium” gelangt man an den zum größten Teil allerdings

kostenpflichtigen Streaming-Dienst „RealMusic”, der u. a. den direkten

Zugriff auf viele Musiktitel ermöglicht. An eines muss man sich

allerdings gewöhnen, vor allem, wenn es sich um relativ exotische

Stationen handelt: Die Internet-Radiolandschaft ist so dynamisch wie das

Internet selbst – über Nacht können sich Adressen ändern, die

Radiostation ist zeitweise nicht online oder nicht mehr existent. Ein

modernes „Feature”, in der normalen hiesigen Sender- Internet-Landschaft

allerdings seltener zu befürchten als die lästigen jährlichen Wechsel

der Satellitenfrequenzen.

Was können sie noch?

Wenn das Gerät doch schon am Netzwerk „hängt”, warum nicht auch die MP3-Sammlung auf dem PC nutzen? So mancher hat schon einen Haus-Server mit diesen Daten ständig zu laufen. Auch dieses Feature bieten die meisten WLAN-Radios. Dazu muss man lediglich einen entsprechenden Ordner im PC freigeben (Sharing) und den Windows-Media-Player als so genannten UPNP-Server einrichten. Klingt kompliziert, ist aber in den jeweiligen Bedienungsanleitungen genau beschrieben und läuft halbautomatisch ab, unterstützt durch die Intelligenz des WLAN-Radios. Über das Display des WLANRadios ist die Titelliste auf dem PC zugänglich, so kann man von ferne das MP3-Abspiel ganz einfach vom WLAN-Radio aus steuern und die Dateien über das Radio wiedergeben.Was

lässt sich also als Resümee konstatieren? Das Internet wird wohl das

Radio-Medium der Zukunft werden. Wer also ohnehin ein WLAN betreibt bzw.

dazu Zugang hat, sollte sich, insbesondere, wenn das örtliche

Radioangebot ganz und gar nicht zusagt oder man auf Sparten fixiert ist,

heute kein UKW-Radio mehr zulegen und zur WLAN-Technik greifen, zumal

heute nicht einmal der stromfressende PC nötig ist, um weltweit die

Lieblings-Radiostation zu hören. Dieses Mal zieht auch die

Herstellerbranche mit und man darf gespannt sein, welche Gerätetechnik

noch auf uns zukommt. Die erste WLAN-Radio-Generation ist bereits

vielversprechend gestartet!

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (5 Seiten)

als PDF (5 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Radio aus dem Internet - Jetzt für jeden Haushalt mit WLAN-Anschluss

- 1 x Journalbericht

| Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: