Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Wacht über die Luftqualität - Luftgüte-Warner LG 300

Aus ELVjournal 03/2008

0 Kommentare

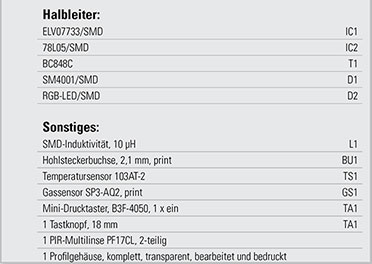

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| - | - | - |

Technische Daten

| Alarmausgabe | optisch über RGB-Leuchtdiode |

| Grenzwert | einstellbar über Abgleichpegel |

| Abgleich | automatisch und auf Tastendruck bei Frischluft |

| Anzeigen | Abgleichmode, Alarm, Dauerheizen |

| Betriebsspannung | 8-16 VDC |

| Stromaufnahme | ca. 75 mA |

| Abmessungen (B x H x T) | 58 x 24 x 52 mm |

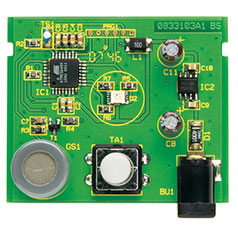

Die Kontamination der Atemluft mit bestimmten Gasen ist gesundheitsschädlich bzw. schränkt zumindest das Wohlbefinden ein. Der LG 300 hilft dabei, die Luftqualität in Bezug auf eine Gaskontamination zu beurteilen. Er warnt über eine RGB-LED, sobald ein vorgegebener Grenzwert überschritten wird.

Kopfschmerzen?

Jeder weiß: Eine klimatisch angenehme und unbelastete Innenraumluft hat für die Gesundheit und das Wohlbefinden eine signifikante Bedeutung. Für Beeinträchtigungen der Luftqualität sind u. a. Gase verantwortlich, die entweder ausgeatmet werden oder durch eine Kontamination präsent sind. Bereits die (private) Elektronik-Werkstatt liefert hier anschauliche Beispiele: Lötdampf, die Abgase beim Reinigen und Behandeln von Platinen, Kontaktreiniger, Isolierspray, Lacke etc. führen bereits in geringen Konzentrationen zur Verschlechterung der Luftgüte. Aber auch Werkstätten und Garagen sind solche Orte, wo es zu mehr oder weniger Kontamination kommen kann. Und selbst im Büro oder im heimischen Wohnzimmer hätte ein Luftgüte-Warner seine Berechtigung:Der

Aufenthalt mehrerer Menschen in einem geschlossenen Raum, und erst

recht, wenn vielleicht geraucht wird, lässt den Schadstoffgehalt der

Luft rasch ansteigen – die Leistungsfähigkeit und Aufmerksamkeit sinkt,

Unwohlsein macht sich breit. Auch der Betrieb von Gasgeräten im Haus,

etwa von Gasherden, führt bei ungenügender Lüftung schnell zur erhöhten

Gaskontamination.

|

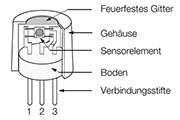

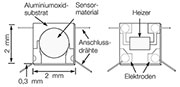

Der Gassensor

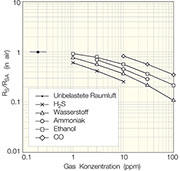

Gassensoren werden im Allgemeinen für das Erkennen von bestimmten Gasen in der Umgebungsluft eingesetzt. Die elektrische Gruppe dieser Sensorart verändert im Verhältnis zu der herrschenden Gaskontamination ihren elektrischen Widerstand. Typischerweise sind die zu detektierenden Gase für Lebewesen reizend bzw. gesundheitsgefährdend oder giftig. Das Sensorelement selbst besteht dabei meist aus Halbleitermaterialien wie Zinndioxid, Zinkoxid oder Titandioxid, je nach der gewünschten Selektivität auf die gewünschten Gase. Die Messung der Gaskonzentrationen beim LG 300 erfolgt über den Gassensor „SP3-AQ2-01“ der japanischen Firma FIS Inc. |

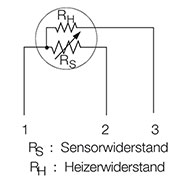

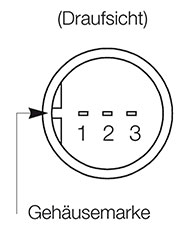

Dieser besteht im Prinzip aus drei Hauptkomponenten (Abbildung 1a):

- Sensorelement aus Zinndioxid inklusive Heizung und Elektrodenanschlüssen

- Boden mit den Anschlussstiften

- Gehäuse, bestehend aus einem feuerfesten, feinmaschigen Gitter und der ummantelnden

Kunststoffkappe Die eigentliche Messung verläuft dabei im Allgemeinen wie folgt:

|

|

| Bild 2: Das Diagramm zeigt den weiten Anwendungsbereich und die hohe Empfindlichkeit des Gassensors. |

Temperatursensor

Als Temperatursensor für die integrierte Temperaturkompensation des Gassensors kommt der NTC-Widerstand vom Typ 103AT-2 zum Einsatz. Dieser Sensor, auch Thermistor genannt, weist einen negativen Temperatur-Koeffizienten auf, d. h. bei steigender Temperatur sinkt der Widerstandswert. Bei einer Temperatur von z. B. 25 °C nimmt der NTC einen Widerstandswert von genau 10 kΩ an. Ein wesentlicher Vorteil dieses Sensors ist der, dass für alle Temperaturen im Bereich von -30 bis +110 °C die Widerstandswerte des Sensors genau bekannt sind. Hierdurch ist es möglich, ohne einen aufwändigen Abgleich die Kompensation der Temperaturdrift zu erzielen.Bedienung

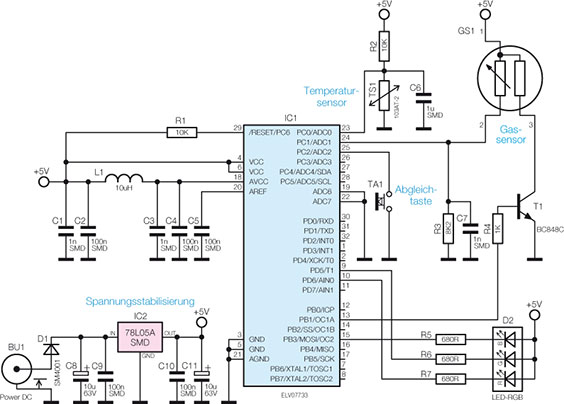

Nachdem die Spannungsversorgung für das Gerät hergestellt wurde, beginnt die obligatorische Vorheizdauer von ca. 30 Minuten. Neue Sensoren, die noch nicht in Betrieb waren, haben eine starke Drift. Deshalb muss vor dem ersten Einschalten des Gerätes der Taster gedrückt und die Schaltung mit Spannung versorgt werden, bis die RGB-LED durch ein weißes Blinken den Dauerheizmodus anzeigt. Nach 24 Stunden wird dieser durch einen manuellen Neustart des Gerätes verlassen. Nach der Vorheizphase setzt die Schaltung, angezeigt durch ein blaues Signal, einen neuen Grenzwert und beginnt mit den Messungen, die ca. alle 5 Sekunden stattfinden. Ein eigener Grenzwert lässt sich während der Messphase jederzeit durch Drücken des Tasters festlegen. Man nimmt also das Gerät entweder in der gewünschten Umgebung automatisch in Betrieb oder wartet ab, bis ein subjektiver Grenzwert erreicht ist, und drückt dann den Taster zur Kalibrierung auf diesen Grenzwert. Nach jeder Messung kommt einer von drei Alarm-Bereichen zum Einsatz. Der erste zeigt durch ein grünes Signal die Unterschreitung des Grenzwertes an. Beim mittleren Bereich erfolgt die Ausgabe einer geringen Überschreitung des Grenzwertes durch ein gelbes Signal. Der letzte Bereich stellt die deutliche Überschreitung des Grenzwertes dar und wird durch ein rotes Signal angezeigt.Die

Ausgangsspannung des Spannungsteilers, bestehend aus Gassensor (Pin 2)

und R 3, wird direkt auf den A/D-Wandler-Eingang (PC 1) des

Mikrocontrollers (IC 1) geführt. Wie bereits beschrieben, benötigt das

Sensorelement zum Betrieb eine Heizung, weshalb ein Batteriebetrieb

ausscheidet.

|

Betrachten

wir abschließend die recht einfache Spannungsversorgung des Gaswarners.

Zum Betrieb ist ein unstabilisiertes Steckernetzteil ausreichend.

Allerdings ist hierbei Folgendes unbedingt zu beachten: Zur

Gewährleistung der elekt rischen Sicherheit muss es sich bei der

speisenden Quelle um eine Sicherheits- Schutzkleinspannung handeln.

Außerdem muss es sich um eine Quelle begrenzter Leistung handeln, die

nicht mehr als 15 W liefern kann. Üblicherweise werden beide Forderungen

von einfachen 12-V-Steckernetzteilen mit bis zu 500 mA

Strombelastbarkeit erfüllt.Von der Hohlsteckerbuchse BU 1 gelangt die

unstabilisierte Spannung über die Verpolungsschutzdiode D 1 auf den

Pufferelko C 8 und direkt auf den Eingang des Spannungsreglers IC 2. Die

Beschaltung der Hohlsteckerbuchse BU1 erfolgt gemäß Schaltbild

(Innenseite 5V, Außenseite Masse). Am Ausgang stehen dann stabilisierte 5

V zur Verfügung. Der Elko C 11 verhindert Schwingneigungen am Ausgang

des Reglers und die Kondensatoren C 9, C 10 und C 1, C 2 dienen zur

hochfrequenten Störunterdrückung. Für den im Mikrocontroller

integrierten A/D-Wandler erfolgt eine zusätzliche Siebung der

Versorgungsspannung mit L 1, C 3 und C 4. C 5 dient zu guter Letzt der

Beschaltung des ungenutzten AREFEingangs des Mikrocontrollers.

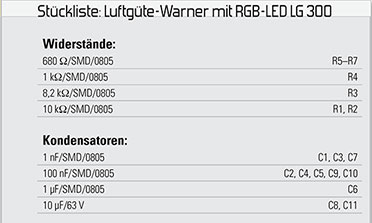

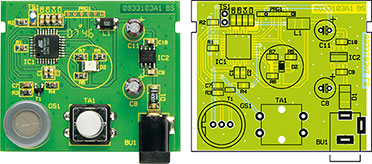

Nachbau

Da die SMD-Bauteile, die in dieser Schaltung zum Einsatz kommen, bereits komplett auf der Platine des Luftgüte- Warners bestückt sind, geht es sofort an den Einbau der verbliebenen Bauteile. Die Elkos C 8 und C 11 müssen mit der richtigen Polarität (Markierung beachten: Elko ist am Minuspol gekennzeichnet) eingelötet werden. Besonders wichtig ist die korrekte Polarität beim hochwertigen Sensor GS 1. |

|

| Bild 4: Der eingesetzte Temperatursensor. Deutlich erkennt man die Verdickungen in den Anschlüssen. Bis hierher ist der Sensor in die Platine einzusetzen. |

|

| Bild 5: Die Abdeckkappe für die RGB-LED besteht aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil (links) ist abzunehmen. |

Jetzt

bleibt nur noch, den Taster TA 1 sowie die Hohlsteckerbuchse BU 1

einzulöten. Beim Verlöten ist darauf zu achten, dass diese Bauteile plan

auf der Platinenoberfläche aufliegen, um mechanische Belastungen der

Lötstellen im späteren Betrieb zu vermeiden. Nach Einsetzen der Platine

in das dafür vorgesehene Schiebegehäuse sind die Aufbauarbeiten beendet

und der LG 300 ist einsatzbereit.

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Wacht über die Luftqualität - Luftgüte-Warner LG 300

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: