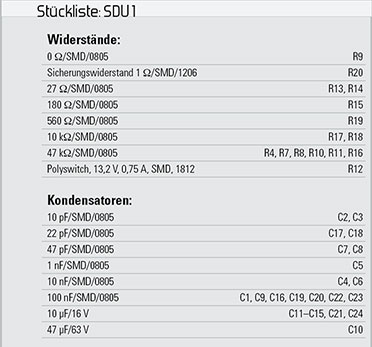

Serieller Datenlogger SDU 1 für USB-Speicher-Sticks

Aus ELVjournal

04/2008

0 Kommentare

Technische Daten

| Schnittstelle | serielle EIA232 (RS232) |

| Übertragungsgeschwindigkeit (nicht kontinuierlich) | bis 115.200 Bit/s |

| Unterstützte Datenspeicher | handelsübliche USB-Sticks (bis 4 GB) |

| Unterstützte Dateisysteme | FAT und FAT32 |

| Anzeigeelement | rote LED für Aktivitätsanzeige |

| Bedienelemente | 8fach DIP-Schalter und Taster |

| Fortlaufende Dateinummerierung | von 1 bis 100 Mio. im EEPROM gespeichert |

| Einstellungen | über DIP-Schalter oder Konfigurationsdateien |

| Spannungsversorgung | 5 VDC (UB-powered) über USB-Mini-B-Buchse |

| Stromaufnahme | max. 250 mA (je nach USB-Stick) |

| Abmessungen (B x H x T) | 51 x 26 x 92 mm |

| Im Lieferumfang | Adapterstecker zum "Mitloggen" |

Viele

Multimeter, GPS-Empfänger und andere Geräte besitzen auch heute noch

EIA232-Schnittstellen, um empfangene oder gemessene Daten ausgeben zu

können. Leider ist, trotz des einfachen Handlings dieser Schnittstelle,

für den Empfang und das Speichern von übertragenen Daten der Aufwand

eines angeschlossenen PCs notwendig. Dies macht gerade den mobilen

Einsatz solcher Geräte kompliziert und unfl exibel. Hier soll nun der

serielle Datenlogger SDU 1 in die Bresche springen, der alle Daten auf

einer EIA232-Schnittstelle mitloggt und direkt auf einen USB-Stick

speichert.Daten speichern ohne Ende

Geräte

mit seriellen Schnittstellen für die Datenausgabe sind nach wie vor

weit verbreitet, die Schnittstelle ist einfach beherrschbar und für

Software-Entwickler ebenso einfach programmierbar. Zudem gibt es für

eigene Applikationen kaum einen Mikrocontroller, der keine serielle

Schnittstelle aufweist. Solche Geräte, wie Multimeter oder

GPS-Empfänger, werden vorwiegend für das Protokollieren und Aufzeichnen

von Messdaten eingesetzt, sind allerdings, falls sie nicht über einen

eigenen Datenspeicher verfügen, an das Vorhandensein eines PCs gebunden.

Es gibt zwar Datenlogger für die serielle Schnittstelle, deren Speicher

eignen sich aufgrund der meist eher geringen und nicht erweiterbaren

Kapazität nur selten für die Langzeiterfassung. Angesichts der geradezu

riesigen Speicherkapazitäten mobiler Datenspeicher wie USB-Sticks,

SD-/MMC-Cards oder Compact-Flash- und anderer Speicherkarten ist eine

solche Technik mit fest verbautem Flash-Speicher nicht mehr up to date.

Zudem muss man beim traditionellen Datenlogger stets den gesamten

Datenlogger zum Auslesen transportieren, die Messwerterfassung ruht

zwischenzeitlich.Da

liegt es natürlich nahe, die erwähnten modernen Speichermedien für die

autarke Datenspeicherung einzusetzen. Sie haben auch den Vorteil, mobil

zu sein – man muss also nicht mehr den Messaufbau „auseinanderreißen”,

um die Daten auslesen zu können. Lediglich der Daten-Speicher, in

unserem Falle der USB-Stick, wird ausgetauscht und die Messung kann

fortgesetzt werden. Die bisher gesammelten Daten können irgendwo auf

einem entfernten PC wie üblich ausgelesen und ausgewertet werden. Der

hier vorgestellte serielle Datenlogger ist genau auf diese Aufgabe

zugeschnitten! Er wird einfach mit einem handelsüblichen USB-Stick (bis 4

GB) bestückt und kann so nahezu unbegrenzt Daten über seine

EIA232-Schnittstelle aufzeichnen. Das geht in zwei Varianten: Loggen als Endgerät

|

| Bild 1: Der SDU 1 speichert die Messdaten eines Multimeters auf den USB-Stick. |

Loggen als Mithörer

|

| Bild 2: Mit Hilfe des Adaptersteckers speichert der SDU 1 den Datenfl uss auf einer durchgeführten Leitung. |

Vielseitig

Der

Datenlogger ist für eine möglichst universelle und praktische

Verwendbarkeit ausgelegt, um den unterschiedlichsten Anwenderwünschen

gerecht zu werden. Im Aufnahme-Modus (Record) erfolgt

die Speicherung der empfangenen Daten auf dem USB-Stick im Rohformat

(Byte für Byte), ganz wie sie an der Schnittstelle auftreten. Die

eingestellte Konfiguration der Schnittstelle wird in einer Log-Datei

gespeichert. Auch der umgekehrte Weg ist möglich: Im Wiedergabe- Modus (Play)

können die gespeicherten Daten über die seriel le Schnittstelle auch

wieder ausgegeben werden – ideal, um etwa Gerätekonfigurationen und

Messdaten ohne eine direkte Kabelverbindung auf andere Geräte zu

übertragen. Die Schnittstelle ist jederzeit variabel über acht

DIP-Schalter konfigurierbar (Übertragungsgeschwindigkeit, Stopp-Bit,

Parität, Aufnahme-/Wiedergabe-Modus).

Zusätzlich

sind drei unterschiedliche Konfigurationseinstellungen auch über

Konfigurationsdateien möglich. Die dafür nötigen config-Dateien werden

mit einem kleinen Programmtool (als kostenfreier Download erhältlich)

auf einem Windows- PC erstellt und auf dem USB-Stick gespeichert. Die

jeweils gewünschte config-Datei ist einfach über die DIP-Schalter des

Datenloggers wählbar. Über diese config-Datei sind zusätzliche

Aufzeichnungs-/Wiedergabe-Funktionen möglich (z. B. wählbarer Dateiname

für die Wiedergabe-Datei, Anzahl der Datenbits wählbar, weitere

Baudraten). Ohne

das Kapitel „Bedienung” vorwegzunehmen, ein Satz zur einfachen

Bedienung des Gerätes: Nach der Konfiguration ist lediglich das

Starten/Stoppen der Datenaufnahme/ -wiedergabe über den Taster

„Start/Stop“ notwendig, die LED „Active” zeigt die Aktivitäten des

Datenloggers an. Die Stromversorgung des Gerätes erfolgt über eine

USB-Mini-Buchse (+5 V) entweder über ein Netzteil mit USB-Mini-B-Stecker

(ELV-Best.-Nr.: 84-724-96), einen Kfz-USB-Spannungswandler, wie man ihn

z. B. für das Laden von mobilen Navigationsgeräten, Mediaplayern oder

Handys im Auto verwendet, über einen aktiven USB-Hub oder über einen PC.

Dabei kommt ein normales USB-Kabel mit Mini-USB-Stecker auf einer Seite

zum Einsatz. Über einen entsprechend leistungsfähigen Akku ist sogar

mobiler Betrieb möglich, entsprechende Akku-Packs gibt es z. B. für das

Nachladen von Handys oder zur Versorgung von USB-Geräten. Als

Datenspeicher kommen handelsübliche USB-Sticks mit

USB-1.1/2.0-Schnittstelle zum Einsatz. Kurze USB-Speicher- Sticks

(Gehäuselänge <35 mm) passen vollständig ins SDU-1-Gehäuse, ohne

hervorzustehen. Längere USB-Sticks sind durch die Gehäuseeinführung

gegen versehentliches Abbrechen bzw. Herausziehen geschützt. Anwendungen

Wie

bereits angedeutet, sind die Einsatzmöglichkeiten des SDU 1 sehr

vielfältig. Wir wollen hier einige davon kurz betrachten. Da wäre

zunächst der Anschluss eines GPS-Empfängers (GPSMaus) und das

Aufzeichnen von Koordinaten, Geschwindigkeit, Richtung usw. z. B. im

Auto, um eine gefahrene Strecke später nachvollziehen zu können.

Derartige GPS-Daten können von diversen PC-Programmen weiterverwendet

und z. B. in einer Google™-Maps-Karte visualisiert werden. Ein weiteres

Anwendungsgebiet ist die Speicherung von Messdaten. Sei es, um

Langzeitmessungen aufzuzeichnen oder um Messdaten für Dokumentation,

Kontrolle oder Qualitätssicherung zu archivieren. Auch die bereits

erwähnte Möglichkeit, den Datenverkehr zwischen 2 Geräten aufzeichnen zu

können, bietet interessante Möglichkeiten. So können z. B. Messdaten

mitgelesen oder Steuerbefehle aufgezeichnet werden, um z. B.

Programmabläufe zu überprüfen. Auf diese Weise kann auch ein

Kommunikationsprotokoll analysiert werden, über das keine genaue

Dokumentation vorliegt.Ein

ähnliches Gebiet ist die mögliche Aktivierung/Bedienung von Geräten,

die über EIA232 gesteuert werden, ohne einen PC anschließen zu müssen.

Das kann entweder durch Wiedergabe von Befehlen geschehen, die auch

zuvor mit dem SDU 1 aufgezeichnet werden können oder die der Anwender am

PC in eine Datei speichert, die vom Datenlogger anschließend beliebig

oft wiedergegeben werden kann. Schließlich ist der SDU 1 auch als

geradezu gigantischer Datenspeicher für eigene

Mikrocontroller-Anwendungen nutzbar. Fast jeder Mikrocontroller verfügt

über mindestens eine serielle Schnittstelle, die mit sehr geringem

Aufwand (siehe auch das Schaltbild des SDU 1) in eine normgerechte

EIA232- Schnittstelle umgewandelt und so mit dem SDU 1 verbunden werden

kann. Gegenüber den sonst üblichen schmalen Speicherkapazitäten bei

μC-Schaltungen eröffnen sich über die bis zu mehreren Gigabyte großen

USB-Speicher ganz neue und vor allem einfach zu handhabende

Einsatzmöglichkeiten für eigene Mikrocontroller-Applikationen! Installation und Bedienung

Die

Inbetriebnahme und Bedienung des Datenloggers ist denkbar einfach. Nach

dem Anschließen der Spannungsversorgung am SDU 1 über die seitliche

USB-Mini-Buchse blinkt die LED „Active“ beim Systemstart einmal kurz

auf. Wird nun der Speicher-Stick in den USB-Port des SDU 1 gesteckt,

blinkt die LED nochmals auf, wenn der Speicher-Stick ordnungsgemäß

erkannt wurde. Dieser sollte im FAT- oder FAT32-Dateisystem formatiert

sein, was sich am PC schnell über „Laufwerksname->Eigenschaften“

überprüfen lässt.

|

| Bild 2: Mit Hilfe des Adaptersteckers speichert der SDU 1 den Datenfl uss auf einer durchgeführten Leitung. |

|

| Bild 1: Der SDU 1 speichert die Messdaten eines Multimeters auf den USB-Stick. |

|

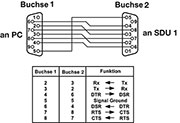

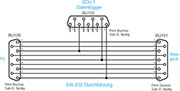

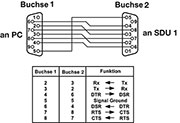

| Bild

3: Gekreuzte Beschaltung eines Nullmodem-Kabels, wie es für den

direkten Anschluss des SDU 1 an einen PC nötig ist, wobei nur die

Leitungen 2, 3 und 5 gebraucht werden. |

Aufnahme-Modus (Record)

Die

empfangenen Daten werden auf dem USB-Stick in einer neu angelegten

Rohdaten-Datei gespeichert. Als Dateiname wird eine fortlaufende Nummer

gewählt, die mit „00000001.DAT“ beginnend mit jeder neuen Aufnahme um

eins hochgezählt wird. Zurücksetzen lässt sich dieser im EEPROM

gespeicherte Dateizähler, indem alle acht DIP-Schalter in die obere

Position auf „On“ gestellt werden und anschließend die „Start/

Stop“-Taste kurz gedrückt wird. Angezeigt wird das Rücksetzen durch ein

dreimaliges Aufblinken der LED. Existiert eine Datei bereits, so wird

diese nicht überschrieben, sondern um die neuen Daten erweitert, indem

diese am Ende angehängt werden.Achtung:

Jede Aufzeichnung muss durch Drücken der „Start/Stop“-Taste beendet

werden, da sonst die gerade geschriebene Datei nicht abgeschlossen wird

und die gespeicherten Daten verloren gehen. Nach dem Drücken des Tasters

ist mit dem Rausziehen des USB-Sticks noch so lange zu warten, bis die

LED erloschen ist. Der USB-Stick darf auf keinen Fall aus dem SDU 1

herausgezogen werden, solange die LED leuchtet, da in diesem Fall ein

Datenverlust vorprogrammiert ist. Auch beim Abtrennen der

Stromversorgung würden alle Daten der gerade geschriebenen Datei

verloren gehen. (Im Fall des Datenverlustes kann eventuell ein Teil der

Daten mit dem Windows-Kommandozeilenprogramm „CHKDSK“ wiederhergestellt

werden.)

Wiedergabe-Modus (Play)

Nach

dem Start werden die Daten aus der zuletzt aufgenommenen Datei über die

serielle Schnittstelle ausgegeben – allerdings nur, wenn diese Datei

auch existiert und Daten enthält. Möchte man statt der letzten

Datendatei die vorletzte oder eine noch weiter zurückliegende Datei

ausgeben, so ist der Taster zum Start so lange gedrückt zu halten, bis

die LED zuerst wieder erlischt und dann periodisch kurz aufflackert. Je

nachdem wie häufig man die LED aufflackern lässt, wird mit jedem Blinken

eine weiter zurückliegende Datei gewählt (1x Blinken = vorletzte Datei,

2x Blinken = vorvorletzte Datei usw.). Nach dem Loslassen des Tasters

wird diese ausgegeben. Nachdem eine Datei vollständig ausgegeben wurde,

kann dieselbe Datei noch mal wiedergegeben werden, indem die Taste

wiederum gedrückt gehalten wird, bis die LED von selbst erlischt. Möchte

man noch weiter zurück, so wartet man vor dem Loslassen der Taste wie

zuvor das Blinken ab. Sobald die Taste zum Start aber nur kurz gedrückt

wird, springt der SDU 1 wieder zur neusten Datei zurück und gibt deren

Inhalt wieder.Mit

Hilfe des Konfigurationstools kann zuvor am PC auch eine bestimmte

Datendatei anhand ihres Dateinamens für die Wiedergabe ausgewählt

werden. Nachdem ein Datenfile einmal komplett gesendet ist, wird die

Wiedergabe automatisch beendet. Sowohl die Datenaufzeichnung als auch

die Datenwiedergabe können jederzeit durch nochmaliges Drücken der

„Start/ Stop“-Taste beendet werden. Die auf dem USB-Stick gespeicherten

Daten können anschließend direkt am PC ausgewertet werden. Dazu ist

(nach der Beendigung der Datenaufnahme und dem Erlöschen der LED) der

USB-Stick aus dem SDU 1 zu entfernen und in den PC zu stecken. Da die

gespeicherten Daten entsprechend dem zuvor angeschlossenen Gerät

unterschiedlichste Formate haben können, bleibt dem Anwender die

Auswertung über eine geeignete Software überlassen. Die Daten eines

GPS-Empfängers können beispielsweise direkt mit einem Texteditor

angeschaut werden. Dazu sollte man eventuell die Endung der Datei von

.dat auf .txt umbenennen. Dasselbe gilt für die Daten vieler Messgeräte,

auch hier erfolgt oft das Ablegen als (ASCII-)Textdatei. Diese können

häufig jedoch auch mit Excel importiert und weiterverarbeitet werden.

Daten, die nicht im ASCII-Format codiert sind, kann man mit einem

Hex-Editor wie beispielsweise WinHEX oder HTerm auswerten. Alle

empfangenen Datenbytes werden unformatiert und aufeinander folgend in

die jeweils neuste Datei gespeichert. In

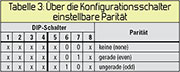

den Tabellen 1 bis 5 sind alle direkt am SDU 1 vorzunehmenden

Konfigurationseinstellungen aufgelistet. Um diese Einstellungen

jederzeit parat zu haben, sind diese auch auf der Geräterückseite

aufgedruckt. Neben diesen Einstellmöglichkeiten gibt es noch einige

zusätzliche Optionen, die jedoch nur über das Konfigurationsprogramm

wählbar sind, das über die Internet-Angebotsseite des SDU 1 kostenfrei

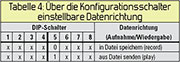

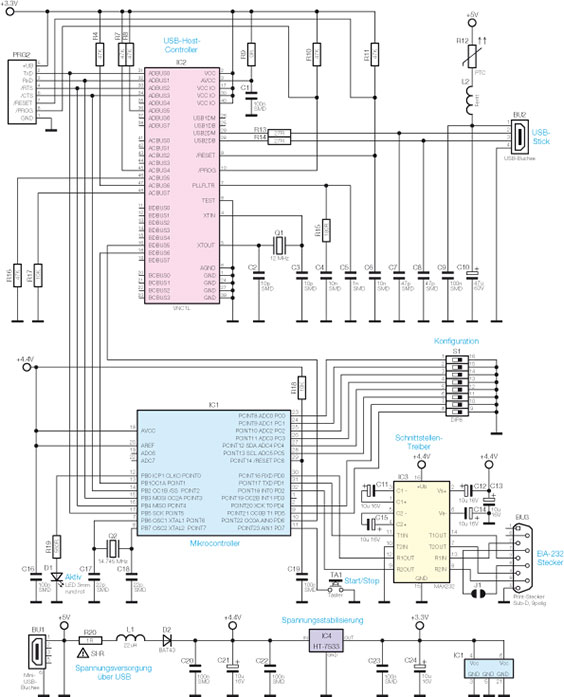

zum Download bereitsteht. Schaltung

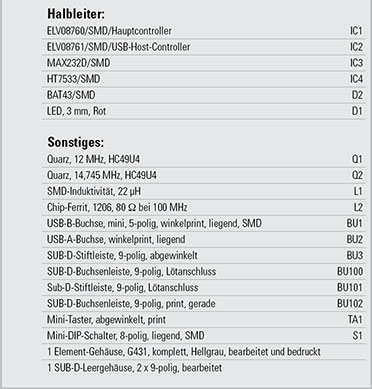

Das Schaltbild des SDU 1 ist in Abbildung 4 dargestellt.

|

| Bild 4: Das Schaltbild des SDU 1 |

Als

zentrales Element dient der ATmega88-Mikrocontroller IC 1, dem IC 2,

ein VNC1L-USB-Host-Controller von Vinculum, für den USB-Speicherzugriff

zur Seite steht. Verbunden sind die beiden Bausteine über eine schnelle

SPI-Schnittstelle, die mit 3,7 MHz getaktet wird. Theoretisch könnte der

Datenlogger über diese schnelle Verbindung auch höhere Bitraten prob

lemlos und kontinuierlich verarbeiten, jedoch benötigt der VNC1L für das

Speichern auf dem USB-Stick im FAT/FAT32-Dateisystem Zugriffszeiten von

zeitweise mehr als 500 ms. Während dieses Zeitraums muss der ATmega88

alle eintreffenden Daten zwischenspeichern, wofür ihm nur ein begrenzter

Speicherbereich zur Verfügung steht. Sehr vorteilhaft ist die hohe

Integration vieler Funktionselemente im VNC1L. USB-Speicher-Sticks

lassen sich direkt an IC 2 anschließen und über einen einfachen

Befehlssatz beschreiben und auslesen. Extern werden lediglich der

12-MHz- Quarz Q 1, die zur Konfiguration des USB-Host-Controllers

dienenden Pull-up/down-Widerstände (R 4, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11, R

16, R 17) und eine Reihe von Kondensatoren zur Spannungsglättung (C 24, C

10) und zur Störungsunterdrückung (C 1, C 6, C 7, C 8, C 9, C 20, C 22,

C 23) benötigt. Das PTC-Sicherheitselement R 12 begrenzt im Fehlerfall

den an der USB-Buchse BU 2 zur Verfügung stehenden Strom. Der

VNC1L benötigt eine eigene angepasste Firmware, die über die spezielle

Programmierschnittstelle PRG 2 bereits werkseitig implementiert wurde.

Die Versorgung des USB-Host-Controllers IC 2 erfolgt durch die mit IC 4

stabilisierte 3,3-V-Gleichspannung, während IC 1 seine Betriebsspannung

direkt aus der 5-V-Eingangsspannung erhält. Durch die Diode D 2 wird

lediglich der Spannungspegel auf ca. 4,4 V abgesenkt, um eine sichere

SPI-Verbindung zwischen IC 1 und IC 2 zu gewährleisten. Am Eingang von

IC 2 ist zwar auch ein Spannungspegel von 5 V zulässig, jedoch liegt

umgekehrt eine 3,3-V-Eingangsspannung bereits im Grenzbereich eines

zulässigen High-Pegels des ATmega88. Theoretisch könnte IC 1 zwar

ebenfalls mit 3,3 V betrieben werden, allerdings nicht bei der hohen

Taktrate von 14,7456 MHz. Eine an der USB-Mini-Buchse BU 1 anliegende

Eingangsspannung wird direkt zur Buchse BU 2 und damit auch an einen

angeschlossenen USB-Stick weitergeleitet. Aus diesem Grund muss

unbedingt darauf geachtet werden, dass ausschließlich stabilisierte und

geglättete 5-V-Spannungsquellen verwendet werden. Die Buchse BU 1 hat

keine weitere USB-Funktionalität und dient nur zur Versorgung des SDU 1

über einen angeschlossenen PC oder über andere USB-Spannungsquellen. Als

Bedienelemente dienen der an IC 1 angeschlossene 8fach- DIP-Schalter S

1, der Taster TA 1 und die rote LED D 1. Die EIA232-Schnittstelle des

SDU 1 ist über den MAX232- Schnittstellentreiber IC 3 am ATmega88

angeschlossen. Für die Erzeugung der ±9-V-Spannung auf der

EIA232-Schnittstelle benötigt dieser Baustein als externe Beschaltung

die fünf Elkos C 11 bis C 15. Die im Schaltbild als J 1 bezeichneten

Lötpads können bei Bedarf miteinander verbunden werden, wenn ein

angeschlossenes Gerät einen Hardware-Handshake (RTS->CTS) benötigt.

Signalisiert solch ein Gerät auf der RTS-Leitung (Request to send), dass

es zum Senden bereit ist, so erhält es aufgrund der J-1-Verbindung

gleichzeitig auf der CTS-Leitung (Clear to send) ein O. k. fürs Senden

zurück. Im Normalfall bleibt J 1 aber offen, da kaum ein Gerät

Hardware-Handshakes verwendet.

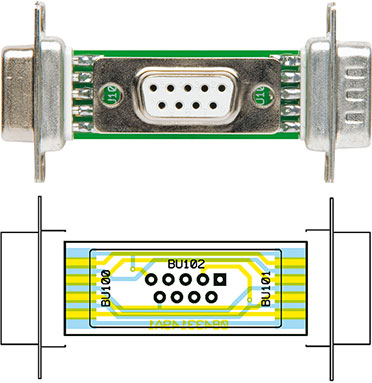

|

| Bild 5: Das Schaltbild des SDU 1-Adaptersteckers. Geloggt werden die Daten auf Leitung 2. |

Nachbau

Ein

Großteil der SDU-1-Elektronik ist werkseitig bereits bestückt, da es

sich um empfindliche SMD-Bauteile handelt. Einige bedrahtete Bauteile

sind jedoch noch von Hand zu bestücken. Dies geschieht in gewohnter

Weise mit Hilfe der Stückliste, des Bestückungsdrucks und des

Schaltbildes. Mit Ausnahme von LED D 1 werden alle Bauteile mit ihren

Anschlüssen von oben in die dafür vorgesehenen Bohrungen gesteckt und

von unten verlötet. Bei den Elkos C 10 bis C 15, C 20, C 21, C 24 und

der Leuchtdiode D 1 ist beim Einlöten unbedingt auf die richtige

Polarität zu achten. Falsch gepolte Elkos können sogar platzen. Der

Minuspol der Elkos ist auf einer Seite am Gehäuse gekennzeichnet. Auf

der Platine ist hingegen der gegenüberliegende Pluspol markiert. Der auf

der Platine durch ein Plus gekennzeichnete Anodenanschluss der LED ist

am Bauteil selbst durch den längeren Anschluss zu erkennen. Die

LED-Anschlüsse werden von unten so weit durch die Platine gesteckt, bis

das LED-Gehäuse aufliegt, und von oben verlötet. Bei den Quarzen ist

darauf zu achten, dass in die mit Q 1 bezeichneten Bohrungen der

12-MHz-Quarz und in Q 2 der 14,745-MHz-Quarz gelötet wird.

|

| Bild 6: Seitliche Ansicht der bestückten SDU-1-Platine |

|

| Bild

7: Für den Einbau der Platine muss diese zusammen mit der Frontplatte

seitlich in die Gehäuseschale hineingedreht werden. Vorher ist der

Tasterkopf in seine Bohrung zu stecken. |

|

| Bild 8: Richtig eingesetzte Platine mit eingestecktem USB-Stick |

|

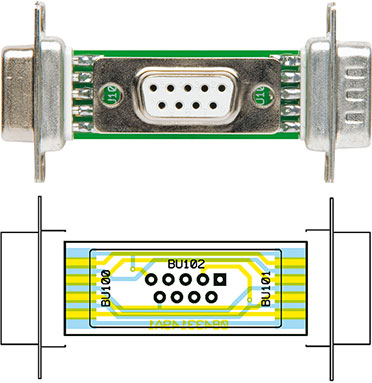

| Bild 9: Seitliche Ansicht des fertig zusammengelöteten Adaptersteckers des SDU-1-Adapters |

|

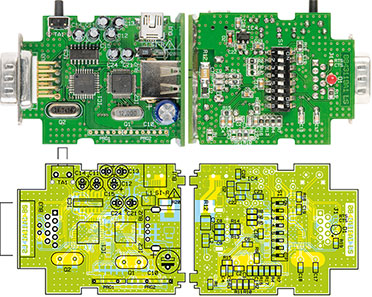

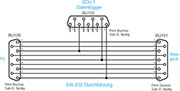

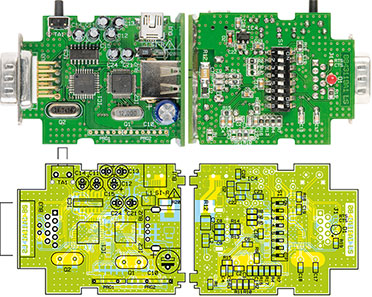

| Ansicht

der fertig bestückten Platine des SDU 1 mit zugehörigem

Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite, rechts von der Lötseite |

|

| Fertig bestückte Buchsenplatine mit zugehörigem Bestückungsplan |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:

als Online-Version

als Online-Version

als PDF (8 Seiten)

als PDF (8 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Serieller Datenlogger SDU 1 für USB-Speicher-Sticks

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als Online-Version

als Online-Version als PDF (8 Seiten)

als PDF (8 Seiten)