Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Kapazitiver Füllstandsmesser KFM 100 - Kontrolle von Wassertanks einfach und sicher

Aus ELVjournal 05/2008

6 Kommentare

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 2 | 0,75 | OK | 5/08 |

Inhalt des Fachbeitrags

Technische Daten

| Sendestation KFM 100 S: | |

| Spannungsversorgung | 3 x LR6/AA/Mignon 1,5 V |

| Stromaufnahme | Sende-/Empfangsbetrieb 20 mA, Schlafmodus 0,1 mA |

| Abmessungen Gehäuse (B x H x T) | 115 x 90 x 55 mm |

| Empfänger KFM 100 E: | |

| Spannungsversorgung | 9–15 VDC |

| Stromaufnahme | max. 80 mA |

| DC-Versorgungsanschluss | Hohlstecker ø-Außen 5,5 mm, ø-Innen 2,1 mm |

| Mögliche Anzahl von angelernten Sendestationen | 4 |

| Protokoll | BidCoS |

| Reichweite | bis 100 m (Freifeld) |

| Abmessungen Gehäuse (B x H x T) | 143 x 58 x 25 mm |

Wasserzisternen und große Wassertanks sind meist nicht ohne technische Hilfsmittel auf ihren Füllstand zu kontrollieren. Über den KFM 100 ist dies auf sehr einfache Weise über einen kapazitiven Sensor möglich. Dessen Daten werden per bidirektionaler Funkverbindung an das Empfangs- und Anzeigegerät übertragen.

Füllstand messen – einfach und sicher

Um den Füllstand in einer Zisterne oder einem Brunnen zu messen, gibt es eine prinzipiell einfache Methode, die sich die Kapazitätsänderung zweier parallel geführter Leitungen proportional zur Eintauchtiefe ins Wasser zunutze macht. Für dieses Messprinzip wurde der neue kapazitive Füllstandsmesser KFM 100 entwickelt. Die hier eingesetzte Kombination aus Empfangsstation und bis zu vier Mess-Stationen bildet eine effektive Methode, um gleich die Füllstände mehrerer Tanks zu messen. Dabei sind die Behälterdaten für jeden überwachten Behälter individuell über ein einfach bedienbares Anzeigemenü einstellbar (Behälterform, Behältermaße). Die Anzeige erfolgt entweder in Litern oder in Prozent der maximalen Füllmenge. Die Sensorleitung kann in einer Länge von 1 bis 3 m eingestellt werden, ist so auch an größere Tanks anpassbar. Die Kommunikation zwischen der Empfangs- und den Sendestationen erfolgt durch ein bidirektionales Funkprotokoll. Dieses bietet eine bestätigte und somit sichere Datenübertragung. Ebenfalls müssen die Stationen nicht über Jumper oder Ähnliches aufeinander abgestimmt werden, sondern es erfolgt eine schnelle und einfache Anlernprozedur mit eindeutiger Identifizierung. Zusätzlich zu den Messdaten wird auch der Batteriezustand jeder Sendestation zur Empfangsstation übertragen. Bei einer zu niedrigen Batteriespannung erfolgt eine entsprechende Warnung. Die hohe Funkreichweite von bis zu 100 m bietet neben der bidirektionalen Datenübertragung eine hohe Betriebssicherheit des Mess-Systems. Kommen wir damit zur Konfiguration und Bedienung des KFM 100. Hier werden die Möglichkeiten des Füllstandsmessers noch einmal detailliert erläutert.

Bedienung

Empfänger anlernen

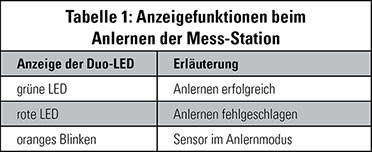

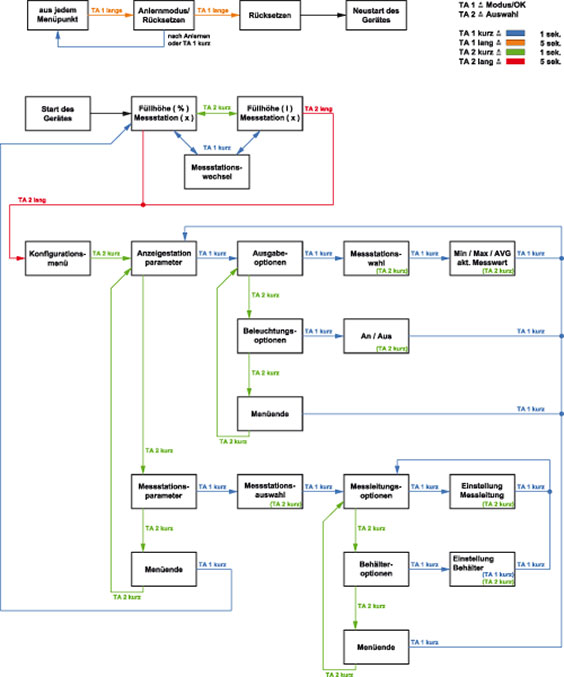

Um die Sendestation KFM 100 S für die Empfangsstation nutzbar zu machen, ist eine Anlernprozedur nötig. Dazu müssen beide zu verknüpfende Geräte in den Anlernmodus gebracht werden. Ein langer Tastendruck (5 Sekunden) des Tasters TA 1 (Modus/OK) versetzt die Empfangsstation von jedem Menüpunkt aus in den Anlernmodus. Ein dauerhaftes Blinken der roten Geräte- LED und die Displaymeldung signalisieren den Anlernmodus. Befindet sich jetzt eine Mess-Station im Anlernmodus, wird diese angelernt. Wenn kein Anlernen erfolgt, wird der Anlernmodus automatisch nach 20 Sekunden beendet. Um die Empfangsstation in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, ist das Gerät über die Kanaltaste im ers ten Kanal in den Anlernmodus (mindestens 4 Sekunden Taste gedrückt halten) zu versetzen. Befindet sich das Gerät im Anlernmodus, ist nun erneut die Taste TA 1 für mindestens 4 Sekunden gedrückt zu halten. Schnelles Blinken der Geräte-LED und die Displaymeldung zeigen das Rücksetzen an. Danach erfolgt automatisch ein Neustart des Geräts. Achtung: Wenn eine Sendestation aus dem Verbund entfernt werden soll, muss die Empfangsstation ebenfalls zurückgesetzt und alle verbliebenen Sendestationen wieder an die Empfangsstation angelernt werden.Sender anlernen

|

Menüstruktur des KFM 100 E

|

| Bild 1: Die Menüstruktur des KFM 100 |

|

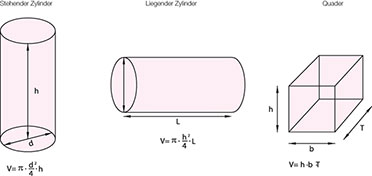

| Bild 2: Auswählbare Volumenkörper |

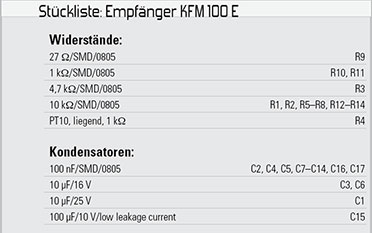

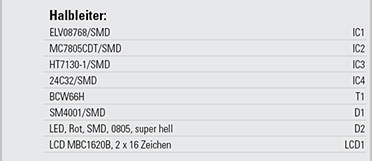

Schaltungsbeschreibung

Empfänger

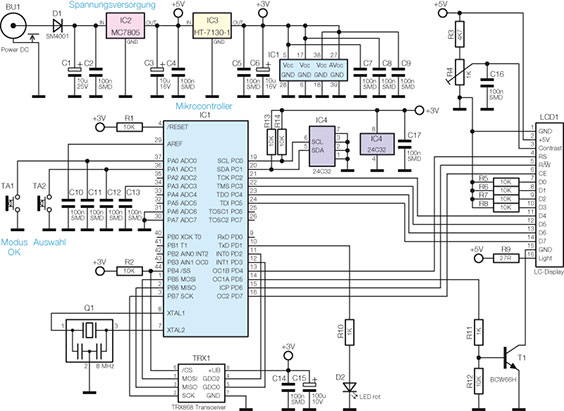

|

| Bild 3: Das Schaltbild des Empfängers KFM 100 E |

Sender

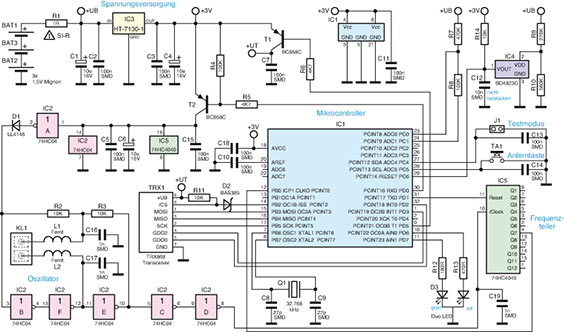

|

| Bild 4: Das Schaltbild des Senders KFM 100 S |

Nachbau

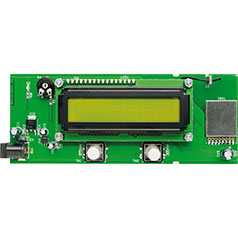

Empfänger

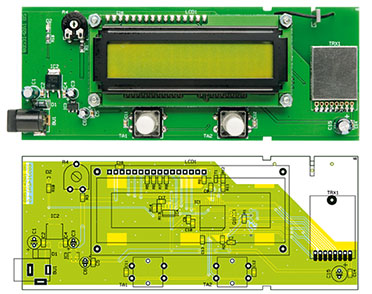

Die Platine wird bereits mit SMD-Bauteilen bestückt geliefert, so dass nach einer Kontrolle der SMD-Bestückung und der Lötstellen nur die bedrahteten Bauteile zu verarbeiten sind. Die Bestückung der bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand der Stückliste, des Bestückungsplans und unter Zuhilfenahme der Platinenfotos. Zuerst sind die Elkos C 1, C 3, C 6 und C 15 zu bestücken, dabei ist unbedingt auf die richtige Polarität zu achten. Als Zweites folgt das Transceiver-Modul TRX 1, das gemäß dem Bestückungsdruck aufgelötet wird. Bei Aufsetzen auf die Platine ist die Antenne des Transceiver-Moduls durch die entsprechende Bohrung zu führen. Der Taster TA 1, TA 2, die Stiftleiste und der Widerstand R 4 werden von der Platinenoberseite aus montiert. Die Tasterkappen drückt man nach dem Verlöten einfach auf die Taster. Widmen wir uns nun dem LC-Display. Zur Befestigung des Displays sind die vier Zylinderkopfschrauben (M2,5 x 12 mm) von der Lötseite aus durch die entsprechenden Bohrungen zu stecken, und dann wird die Lötseite der Platine auf eine ebene Fläche gelegt. Im nächsten Schritt sind die Distanzrollen über die Schrauben zu schieben. Nun bringt man das Display über den Schrauben in Position und legt es auf den Distanzrollen ab. Die Stifte der Stiftleiste LCD 1 müssen nun durch die vorgesehenen Lötaugen ragen. Im Anschluss wird das Display mit den vier Muttern verschraubt und erst dann die Stiftleiste an die Displayplatine angelötet. Als letzter Schritt wird der Antennenhalter an der entsprechenden Stelle getrennt und das Unterteil auf der Platine montiert. Danach führt man die Antenne durch die verbliebenen Bohrungen des Halters und auf der Platine. Abschließend erfolgen das Einsetzen der Platine in das Oberteil des Schiebegehäuses sowie das Einschieben des Oberteils in das Gehäuseunterteil. Nach dem Anschließen eines passenden Netzteils (siehe technische Daten) ist der Datenempfänger betriebsbereit, womit wir nun zum Aufbau des Senders kommen.Da

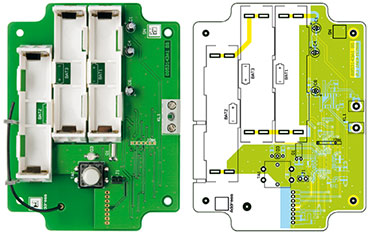

alle SMD-Bauteile bereits bestückt sind, geht es nach der Kontrolle der

SMD-Bestückung gleich mit dem Einlöten der bedrahteten Bauelemente und

weiterer Komponenten los. Die Kondensatoren C 1, C 4 und C 6 sind

polrichtig dem Bestückungsdruck gemäß zu bestücken und zu verlöten. Auf

der Unterseite der Platine wird dann das Transceiver-Modul TRX 1 gemäß

Bestückungsdruck aufgelötet, wobei die Antenne erst durch die

entsprechende Bohrung zu führen ist. Als Nächstes erfolgt das Einsetzen

des Quarzes Q 1, des Jumpers J 1 und des Tasters TA 1 (inkl. Montage der

Tasterkappe und des Jumpers). Dann werden die Batteriehalterungen gemäß

Aufdruck platziert und die Kontaktflächen auf der Unterseite der

Platine verlötet. Bei der Duo-LED ist unbedingt auf die richtige

Position gemäß dem Bestückungsdruck zu achten. Dabei sollte die LED so

tief wie möglich eingesetzt werden, um sie später nicht versehentlich

verbiegen zu können. Die Leitungsklemme wird mit den Öffnungen in

Richtung der Batteriehalter ausgerichtet und mit reichlich Lötzinn

verlötet. Zuletzt erfolgt die Montage der Antennenhalter, dabei wird die

Antenne durch die obersten Bohrungen geführt. Nun folgt das Einsetzen

der Platine und deren Befestigung im Gehäuse mit den mitgelieferten

Kunststoff-Schrauben. Zu beachten ist, dass die Klemme KL 1 auf der

Seite der Gehäusebohrungen (unten) liegen sollte. Der Deckel des

IP-65-Gehäuses ist nun noch durch Einlegen der mitgelieferten Dichtung

wasserdicht zu machen, und einer Montage der Messleitung steht nichts

mehr im Wege.

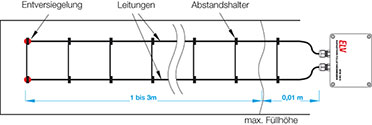

Messleitung

|

| Bild 5: Der Aufbau des KFM 100 S und der Messleitung und die Lage im Wasserbehälter |

|

| Bild 6: So werden die Abstandshalter an der Messleitung angebracht |

|

| Bild 7: Die Montage und der Anschluss der Messleitung im Gehäuse der Mess-Station |

Montage und Inbetriebnahme

Nach dem Anlernen aller gewünschten Mess-Stationen an die Empfangsstation erfolgt die Montage der Mess-Stationen. Dabei sind unbedingt die maximale Füllhöhe und die Messleitungsführung zu beachten. Die Messleitung sollte mindestens 5 cm Abstand zur Behälterwand haben und die Mess-Station so platziert werden, dass ihre Unterkante sich mindestens ca. 5 cm über dem maximalen Flüssigkeitsspiegel des Behälters befindet (siehe auch Abbildung 5). Der ist bei den meisten Tanks und Zisternen auch durch einen Überlauf-Anschluss markiert. Die Messleitung muss senkrecht und gestreckt im Wasser hängen und darf nicht durch Einbauten wie Rohre, Pumpen usw. berührt oder abgelenkt werden. Ein idealer Einbauort für die Mess-Station ist oft der Tankdeckel oder das untere Ende des Domschachts. An diesem lässt sich die Mess-Sta tion über einen Metallwinkel leicht befes tigen, man kommt bei Wartungsarbeiten gut an die Mess-Station und die Messleitung heran und diese behindern dann auch keine Wartungsarbeiten im Tank. Die Empfangsstation kann an einem beliebigen Ort platziert werden. Es ist diesbezüglich nur die Reichweite des Systems zu beachten. Die maximale Reichweite hängt stark vom Material des Behälters und der weiteren Bebauung und Vegetation zwischen Sender und Empfänger ab. Das Sendesignal wird beispielsweise durch Kunststoff wesentlich weniger beeinflusst als durch Metall, entsprechend geringer fällt bei Metall dann auch die Reichweite aus. Zusätzlich ist zu beachten, dass der Empfänger in einem trockenen Innenraum untergebracht wird, da er nicht wassergeschützt ist. Um den Kommunikationstest einfach vornehmen zu können, ist der Jumper J 1 auf der Leiterplatte der jeweiligen Mess-Station zu entfernen. Dadurch wird erreicht, dass nun ca. alle 3 Sekunden eine Messung vorgenommen wird und die Mess-Station KFM 100 S Daten zum Empfänger KFM 100 E sendet. Da nun der Messwert in der Anzeige ständig aktualisiert wird, ist eine Überprüfung der Kommunikation leicht möglich. Auch blinkt die rote Geräte-LED bei jedem Empfang eines Datenpakets kurz auf. Um eine lange Batterielebensdauer zu gewährleisten, sollte der Jumper nach der Inbetriebnahme wieder gesteckt werden. Nach dem wasserdichten Verschließen der Mess-Station mit dem Deckel (sorgfältig darauf achten, dass die Neopren-Dichtung sauber in der Deckelnut liegt, Stoßstelle unten) ist die Füllstandsmessanlage einsatzbereit. Nun erfolgt die Einstellung der notwendigen Parameter, dies wird wie bereits erwähnt in der Bedienungsanleitung dann genau beschrieben. |

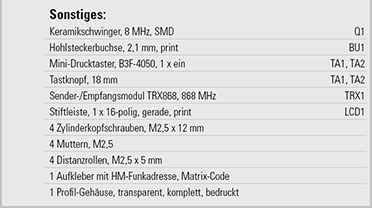

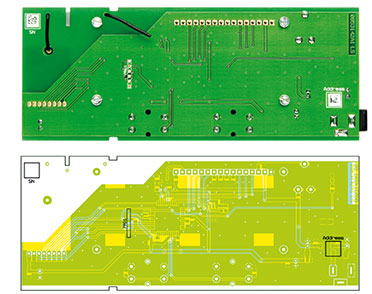

| Ansicht der fertig bestückten Empfängerplatine des KFM 100 mit zugehörigem Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite, rechts von der Lötseite |

|

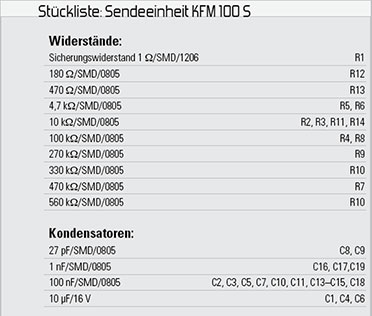

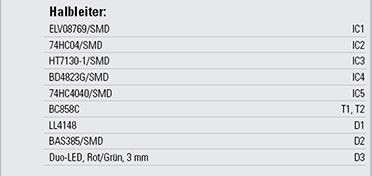

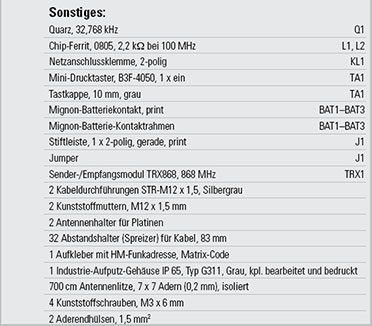

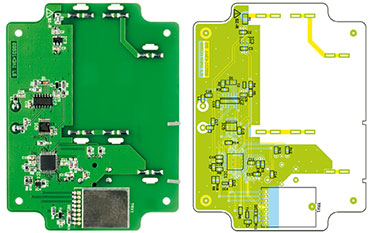

| Ansicht der fertig bestückten Senderplatine des KFM 100 mit zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (8 Seiten)

als PDF (8 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Kapazitiver Füllstandsmesser KFM 100 - Kontrolle von Wassertanks einfach und sicher

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Produkte | Foren |

Kommentare:

17.04.2011 schrieb Ott:

„die Sichtweite bis zu meinem Tank beträgt 150 Meter, reicht das oder lässt sich etwas boosten? Danke im voraus! A.Ott”

„die Sichtweite bis zu meinem Tank beträgt 150 Meter, reicht das oder lässt sich etwas boosten? Danke im voraus! A.Ott”

21.09.2012 schrieb V. Lutz:

„Hallo, gibt es irgend eine Möglichkeit an die Füllstandsdaten mit dem PC odgl. ranzukommen? Eine ser. Schnittstelle z.B.? Ich würde den Füllstand gerne mitloggen. Mit freundlichen Grüßen VL”

„Hallo, gibt es irgend eine Möglichkeit an die Füllstandsdaten mit dem PC odgl. ranzukommen? Eine ser. Schnittstelle z.B.? Ich würde den Füllstand gerne mitloggen. Mit freundlichen Grüßen VL”

07.12.2012 schrieb Michael Sandhorst (Technik):

„Hallo V. Lutz, dieses ist beim KFM100 leider nicht gegeben. Das Gerät hat weder PC-Schnittstelle, noch gibt es einen passenden Funk-Datenlogger dazu. Mit freundlichen Grüßen Michael Sandhorst (Technik)”

„Hallo V. Lutz, dieses ist beim KFM100 leider nicht gegeben. Das Gerät hat weder PC-Schnittstelle, noch gibt es einen passenden Funk-Datenlogger dazu. Mit freundlichen Grüßen Michael Sandhorst (Technik)”

26.08.2013 schrieb H.-P.Krämer:

„KFM 100 zeigt schon nach kurzer Betriebszeit beim Einsatz hochwertiger Batterien, ca. 2Wochen, Symbolanzeige BT, d.h. Batterie wird leer. Was könnte die Ursache sein? Mit freundlichen Grüßen, Hans-Peter Krämer”

„KFM 100 zeigt schon nach kurzer Betriebszeit beim Einsatz hochwertiger Batterien, ca. 2Wochen, Symbolanzeige BT, d.h. Batterie wird leer. Was könnte die Ursache sein? Mit freundlichen Grüßen, Hans-Peter Krämer”

09.09.2013 schrieb Michael Sandhorst (Technik):

„Hallo Hans-Peter Krämer, wir haben die von Ihnen beschriebene Fehlfunktion des Bausatzes geprüft, können die genauen Ursachen des Verhaltens aus der Distanz nicht eindeutig bestimmen. Um einen eventuellen Aufbaufehler auszuschließen, bitten wir Sie, die Bestückung der Bauelemente gemäß der Stückliste in der Bauanleitung sowie die Lötstellen noch einmal genau zu überprüfen. Achten Sie dabei bitte auf die korrekte Bestückung der Bauelemente. Durch die teilweise recht enge, aber erforderliche Leiterbahnführung kommt es zudem selbst bei erfahrenen Nachbauern leicht zu Kurzschlüssen zwischen benachbarten Lötpunkten bzw. mit in der Nähe verlaufenden Leiterbahnen. Sollte Ihnen eine Fehlerbehebung nicht gelingen, senden Sie Ihren Bausatz wieder an uns zurück. Unsere Anschrift lautet: ELV Elektronik AG Technischer Kundendienst Maiburger Str. 29 - 36 26789 Leer Im Falle einer Einsendung legen Sie sowohl den Bausatz und den ausgefüllten Retourenschein, als auch einen Ausdruck dieses Beitrags, so dass unser Techniker nach Eintreffen Ihrer Sendung die Historie Ihrer Anfrage kennt. ”

„Hallo Hans-Peter Krämer, wir haben die von Ihnen beschriebene Fehlfunktion des Bausatzes geprüft, können die genauen Ursachen des Verhaltens aus der Distanz nicht eindeutig bestimmen. Um einen eventuellen Aufbaufehler auszuschließen, bitten wir Sie, die Bestückung der Bauelemente gemäß der Stückliste in der Bauanleitung sowie die Lötstellen noch einmal genau zu überprüfen. Achten Sie dabei bitte auf die korrekte Bestückung der Bauelemente. Durch die teilweise recht enge, aber erforderliche Leiterbahnführung kommt es zudem selbst bei erfahrenen Nachbauern leicht zu Kurzschlüssen zwischen benachbarten Lötpunkten bzw. mit in der Nähe verlaufenden Leiterbahnen. Sollte Ihnen eine Fehlerbehebung nicht gelingen, senden Sie Ihren Bausatz wieder an uns zurück. Unsere Anschrift lautet: ELV Elektronik AG Technischer Kundendienst Maiburger Str. 29 - 36 26789 Leer Im Falle einer Einsendung legen Sie sowohl den Bausatz und den ausgefüllten Retourenschein, als auch einen Ausdruck dieses Beitrags, so dass unser Techniker nach Eintreffen Ihrer Sendung die Historie Ihrer Anfrage kennt. ”

Hinterlassen Sie einen Kommentar: