Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

- FAQ-Datenbank

- Batterien, Akkus, Ladegeräte

- Bausätze, Lernpakete, Literatur

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic Components

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Kfz-Elektronik

- Klima-Wetter-Umwelt

- Messtechnik

- Modellsport, Freizeit

- Multimedia-SAT-TV

- Netzgeräte, Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkstatt, Labor

- Ratgeber

- Batterien - Akkus - Ladegeräte

- Bausätze

- Beleuchtung

- Computer-/Netzwerktechnik

- Electronic-Components

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Hausautomations-Systeme

- Haustechnik

- Kfz-Technik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Messtechnik

- Multimedia - Sat - TV

- Netzgeräte - Wechselrichter

- Sicherheitstechnik

- Telefon-/Kommunikationstechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Elektronikwissen

- So funktioniert´s

- Praxiswissen

- FAQ-Datenbank

Fachbeiträge

Fachbeiträge

- ELVintern

- Experten testen

- Praxiswissen

- So funktioniert´s

- Hausautomation - Smart Home

- Haustechnik

- Beleuchtung

- Sicherheitstechnik

- Klima - Wetter - Umwelt

- Computer/Netzwerk

- Multimedia - Sat - TV

- Telefon - Kommunikation

- Kfz-Technik

- Stromversorgung

- HomeMatic-Know-how

- Freizeit- und Outdoortechnik

- Werkzeug - Löttechnik

- Messtechnik

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR

Temperaturen im Griff – Universal-Thermostat UT 200

Aus ELVjournal 05/2008

0 Kommentare

Bausatzinformationen

|  |  |  |

| 3 | 0,75 | OK | 5/08 |

Technische Daten

| Temperatursensor | abgesetzt (2 m Anschlussleitung) |

| Schaltleistung | 230 V / 16 A |

| Temperaturbereich | -40 °C bis +99,9 °C |

| Betriebsart | Heiz- oder Kühlbetrieb |

| Ein- und Ausschalttemperatur unabhängig voneinander einstellbar | |

| Abmessungen (B x H x T) | 55 x 134 x 40 (ohne Stecker) |

Im täglichen Leben sind wir mit vielen temperaturabhängigen Schalt- und Regelvorgängen konfrontiert – Heizen, Kühlen, Klimatisieren … Der UT 200 ist ein sehr universell einsetzbarer und besonders einfach bedienbarer Elektronik- Thermostat mit digitaler Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur. Er erfasst Temperaturdaten in einem sehr weiten Temperaturbereich über einen externen Temperatursensor und ist sowohl als leistungsfähiger Heizungs- wie auch Kühlthermostat einsetzbar.

Heizen? Kühlen? – Geht alles!

Der neue Thermostat ist in nahezu allen Bereichen einsetzbar, wo eine Temperaturregelung im Heiz- oder Kühl betrieb erforderlich ist. Neben dem Einsatz als eigenständiges Gerät kann das UT 200 auch als Ersatz für defekte mechanische Thermostate dienen. So kann z. B. ein Kühlschrank mit defektem Thermostat über das im Stecker-Steckdosen-Gehäuse untergebrachte UT 200 ein- und ausgeschaltet werden. Der mit einer 2 Meter langen Anschlussleitung ausgestattete Temperatursensor ist einfach an einer geeigneten Stelle innerhalb des Kühlgerätes zu positionieren. Ganz ähnlich kann auch der Einsatz im Heizbereich erfolgen, z. B. innerhalb einer elektrischen Fußbodenheizung, für den Betrieb eines Ölradiators oder eines Heizlüfters. Prinzipiell sind also alle elektrischen Geräte anschließbar, die über eine normale flexible Netzanschlussleitung verfügen und nicht mehr als 16 A (230 V) aufnehmen. Durch die universelle Einstellmöglichkeit der Temperatur-Ober- und -Untergrenzen ist das Gerät sowohl für eine Kühl- als auch eine Heizungsregelung einsetzbar. Daneben bleibt die Möglichkeit, jederzeit manuell eingreifen zu können. Bemerkenswert ist auch der weite Regelbereich von -40 °C bis +99 °C, der eine Vielzahl von Regelungsaufgaben lösbar macht. Ein nicht flüchtiger Speicher sorgt dafür, dass die eingestellten Temperaturdaten auch bei Spannungsausfall bzw. Ziehen des UT 200 aus der Netzsteckdose erhalten bleiben. Der im schlanken Stecker-Steckdosen-Designgehäuse untergebrachte Thermostat kann überall sofort eingesetzt werden, wo eine Netzsteckdose zur Verfügung steht.Bedienung

Die Bedienung des Gerätes gestaltet sich besonders einfach. Es sind lediglich zwei Betriebsmodi vorhanden, der Automatik- Modus und der manuelle Modus. Der manuelle Modus wird aktiviert, indem die Tasten „+“ und „–“ gleichzeitig gedrückt werden. Der Schaltzustand folgt dann nicht mehr der gemessenen Temperatur, sondern er ist einfach durch Betätigen der Taste „Aus/Ein“ wählbar. Um wieder in den Automatik-Modus zu gelangen, muss man lediglich eine der Tasten „+“ oder „–“ betätigen. Im Automatik-Modus wird das Relais abhängig von der gemessenen Temperatur und den beiden eingestellten Vorgabewerten „Einschalttemperatur“ und „Ausschalttemperatur“ geschaltet. Abhängig davon, ob die Einschalttemperatur oder die Ausschalttemperatur größer eingestellt sind, arbeitet das Gerät dabei im Heiz- bzw. im Kühlbetrieb. Wird die Ausschalttemperatur im Heizbetrieb überschritten bzw. im Kühlbetrieb unterschritten, so schaltet sich der Ausgang ab. Wird die Einschalttemperatur im Heizbetrieb unterschritten bzw. im Kühlbetrieb überschritten, so wird der Ausgang aktiviert, der angeschlossenen Verbraucher also eingeschaltet. Der Bereich zwischen den beiden Vorgabewerten wird als Hysterese bezeichnet, hier erfolgt keine Veränderung des Schaltzustands. Um die Vorgabewerte zu verändern, ist die Taste „Aus/Ein“ kurz zu betätigen. Nun kann man mit den Tasten „+“ und „–“ die Einschalttemperatur verändern. Dann ist erneut die Taste „Aus/Ein“ zu betätigen und es kann die Ausschalttemperatur verändert werden. Dieser Wert wird übernommen, wenn die Taste „Aus/Ein“ abermals betätigt wird. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Betriebsmodus zurück. Auf dem hinterleuchteten Display erscheint neben der aktuellen Temperatur der aktuelle Status des Gerätes, d. h., ob sich dieses im Automatik- oder im manuellen Modus befindet, ob der Heiz- oder Kühlbetrieb aktiv ist und ob der Ausgang eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.Schaltung

|

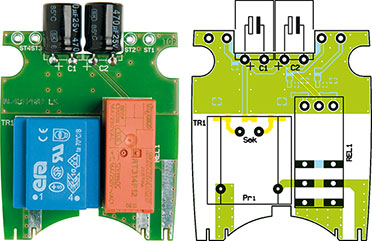

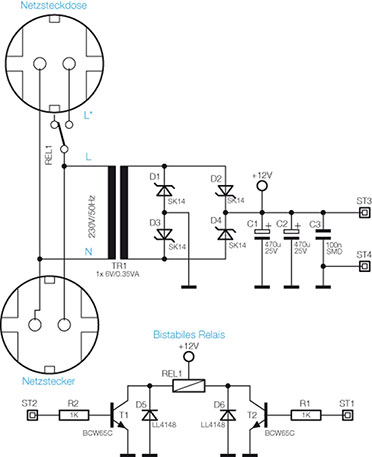

| Bild 1: Die Schaltungsteile, die sich auf der Basisleiterplatte befinden: Netzteil mit unstabilisierter Spannungserzeugung, Relaisansteuerung und Schaltrelais |

|

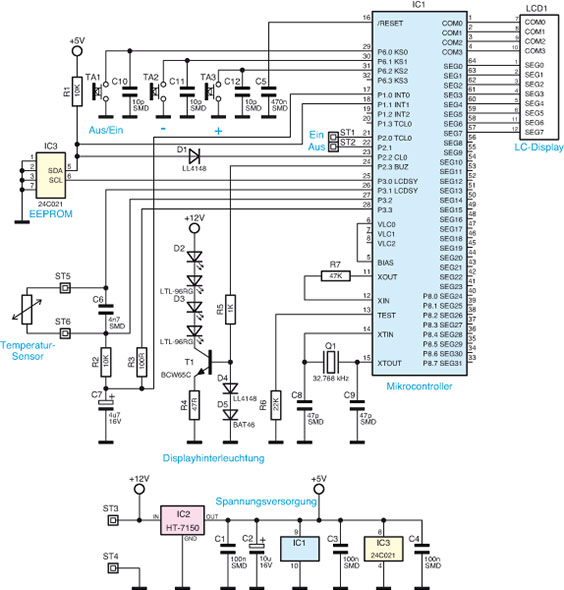

| Bild 2: Die Hauptschaltung des UT 200 |

Nachbau

Wie üblich sind alle SMD-Bauteile auf den beiden Platinen bereits werkseitig vorbestückt, so dass hier lediglich noch eine Kontrolle auf Bestückungsfehler notwendig ist. Der Nachbau der Display-Leiterplatte gestaltet sich besonders einfach, da hier bereits fast alle Komponenten vorbestückt sind. Lediglich die beiden bedrahteten Elektrolytkondensatoren C 2 und C 7 müssen noch von Hand eingelötet werden. Hierzu sind die Anschlüsse dicht am Gehäuse, unter Beachtung der Polarität, um 90 Grad abzuwinkeln und an der aus dem Bestückungsdruck und dem Bestückungsplan hervorgehenden Position durch die Löcher der Platine zu stecken. Nachdem die Anschlüsse auf der gegenüberliegenden Seite verlötet sind, müssen die überstehenden Anschlussdrähte relativ kurz abgeschnitten werden, da diese sonst mit dem Displayrahmen kollidieren. Als letztes Bauteil ist nun noch die LCD-Einheit einschließlich der Hinterleuchtung zu montieren. Hierzu wird zunächst der schwarze LCD-Rahmen auf die Leiterplatte gesetzt. Zwei Verdrängungszapfen gewährleisten eine Vorfixierung. Es ist darauf zu achten, dass sich der Federsteg auf der linken und die Bohrungen für die LED auf der rechten Seite oberhalb der Anschlüsse in der Leiterplatte befinden. Durch diese Bohrungen werden nun die Side-Looking-LEDs eingesetzt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die LEDs vollständig aufliegen und dass der Lichtaustritt nach links zum Display weist. |

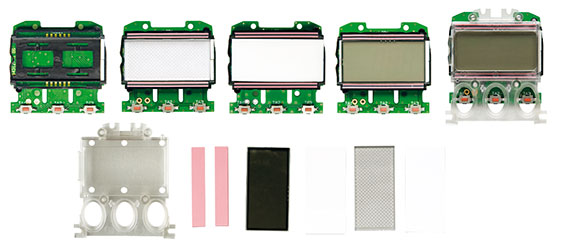

| Bild 3: Die Aufbaustufen der Displaymontage: 1. Positionierte LCD-Rahmen mit Side-Looking-Lamps. 2. Hier sind Reflektorpapier und Lichtverteilplatte eingelegt. Die verspiegelte Kante der Lichtverteilplatte muss nach links zeigen! 3. Es folgt die Diffusorfolie. 4. Hier ist das Display aufgelegt. Der Anguss muss nach links zum Federsteg zeigen. 5. Der Display-Abdeckrahmen ist aufgesetzt und verschraubt. |

Nachdem die LED-Anschlüsse auf der Unterseite verlötet und bündig gekürzt sind, erfolgt das Einlegen der Leitgummis in die dafür vorgesehenen Schlitze des LCD-Rahmens. Nun werden nacheinander das weiße Reflektorpapier, die Lichtverteilplatte, die milchige Diffusorfolie und das Display aufgelegt. Bei der Lichtverteilplatte muss die Seite mit dem weißen Rasteraufdruck zum Reflektorpapier und die verspiegelte Außenkante zum Federsteg weisen. Abbildung 3 zeigt die beschriebenen Schritte. Ebenso muss der Anguss am Display zur linken Seite (zum Federsteg) weisen. Sollten auf das Display oder auf die Diffusorfolie Schutzfolien aufgeklebt sein, so sind diese vor dem Einbau zu entfernen. Abschließend wird noch die Displayscheibe über die Einheit gestülpt und mit vier Schrauben 1,8 x 6 mm verschraubt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Diffusorfolie nicht von ihrer Position unterhalb des Displays verrutscht. Als Vorbereitung für den späteren Gehäuseeinbau können an die Lötpads auf der Displayleiterplatte schon jetzt die mitgelieferten Kabelstücke in der folgenden Zuordnung angelötet werden: Gelb an ST 1, Grün an ST 2, Rot an ST 3, Schwarz an ST 4. Zuvor sind die Kabelenden 4 mm abzuisolieren, zu verdrillen und zu verzinnen. Auf der Basis-Leiterplatte sind ebenfalls bereits alle SMDBauteile werkseitig vorbestückt. Hier müssen nur noch die Elkos C 1 und C 2 sowie das Relais REL 1 und der Transformator TR 1 bestückt werden. Insbesondere an den Netzanschlüssen des Trafos und den Schaltkontakten des Relais ist dabei Sorgfalt geboten und es muss eine hinreichende Menge Lötzinn verwendet werden, um die Strombelastbarkeit der Anschlüsse zu gewährleisten. Die Anschlüsse der Elkos müssen vor dem Einbau in einem Abstand von ca. 2 mm, unter Beachtung der Einbaulage bzw. Polarität, um 90 Grad abgebogen werden. Die Elkos sind dann so in die Leiterplatte einzulöten, dass sie in einer Linie mit der Leiterplatte liegen und nur noch ca. 6 mm über die Oberseite herausragen.

|

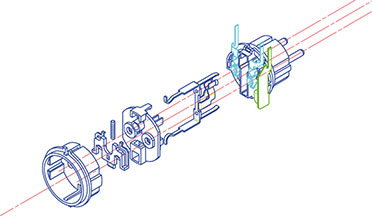

| Bild 4: Der Zusammenbau des Steckdoseneinsatzes |

Nun kann der Steckdoseneinsatz an der Basisleiterplatte angelötet werden. Dieser ist zuvor wie in Abbildung 4 dargestellt vorzumontieren. In das Steckerteil wird der Schutzleiterbügel eingesetzt, die Abdeckplatte darüber eingerastet. Auf der Abdeckplatte wird die Kindersicherung mit der Druckfeder so aufgesetzt, dass die Kindersicherung leicht seitlich verschoben werden kann und die Feder sie stets wieder in die Ausgangslage über den Kontaktbuchsen zurückdrückt. Der Steckdoseneinsatz wird zunächst noch nicht aufgesetzt. Das Anlöten der Steckereinheit muss mit besonderer Sorgfalt ausgeführt werden, da die Kontakte später einen Strom von bis zu 16 Ampere führen müssen und eine fehlerhafte Position zudem den Gehäuseeinbau erschwert. Deshalb ist darauf zu achten, dass

- die Leiterplatte senkrecht zur Steckereinheit ausgerichtet ist,

- die Kontaktbleche mit einem kräftigen Seitenschneider auf die Länge der Lötflächen gekürzt worden sind,

- die Kontaktbleche vollständig in die Schlitze der Leiterplatte eingeschoben sind und

- das Verlöten mit einer hinreichenden Menge Lötzinn und, soweit möglich, beidseitig erfolgt.

|

| Bild 5: So wird das Sensorkabel um den Ferritring gelegt und mit einem Kabelbinder gesichert. Der Verschluss muss neben dem Ferritring eingelegt werden (siehe Bild unten), damit der Zusammenbau des Gehäuses problemlos erfolgen kann. |

|

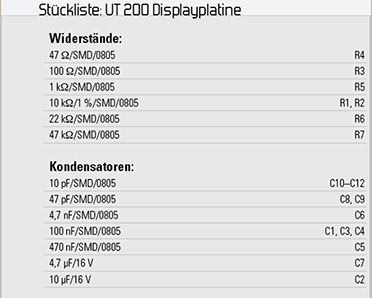

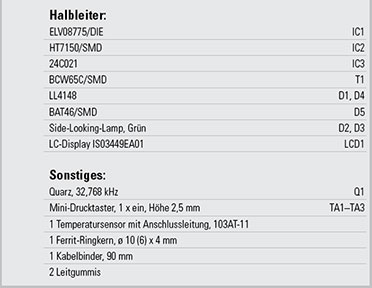

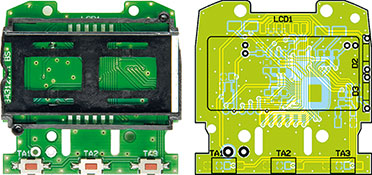

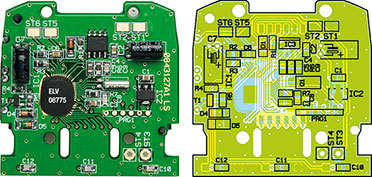

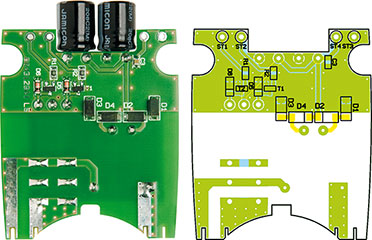

| Ansicht der fertig bestückten Display-Leiterplatte des UT 200 mit zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Oberseite, unten von der SMD-Seite |

|

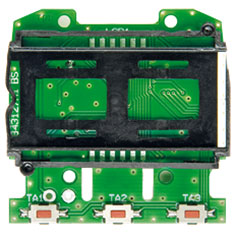

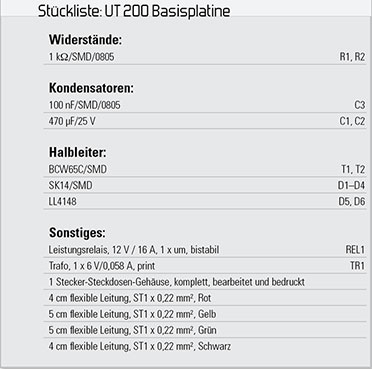

| Ansicht der fertig bestückten Basis-Leiterplatte des UT 200 mit zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Oberseite, unten von der SMD-Seite |

Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version

als Online-Version als PDF (6 Seiten)

als PDF (6 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:

- Temperaturen im Griff – Universal-Thermostat UT 200

- 1 x Journalbericht

- 1 x Schaltplan

| Produkte | Foren |

Hinterlassen Sie einen Kommentar: