Inside ELV – oder wie Qualität entsteht Teil 1/6

Aus ELVjournal

06/2008

0 Kommentare

Rasante 30 Technik-Jahre

|

| Bild 1: Das Cover des ersten Journals aus dem Hause ELV |

|

| Bild 2: Zu ihrer Zeit technisch bahnbrechend – die professionelle Wetterstation WS 7000 |

Hier

gab es aus dem Hause ELV und seiner verbundenen Geschäftspartner immer

wieder innovative Produkte bis hin zu den heutigen hochmodernen

Wetterstationen, die professionell aufbereitete Wettervorhersage-Daten

für mehrere Tage direkt für die Region aus dem Internet, via Satellit

oder Zeitzeichensignal beziehen. Ein Schwerpunkt unserer

Eigenentwicklungen ist und bleibt die Haustechnik. Nach den ersten

Schritten mit solchen Systemen wie FS10, FTP100 und vielen praktischen

Einzelkomponenten gingen wir bereits vor vielen Jahren zur Entwicklung

ganzer Steuerungssysteme für die Haustechnik über. Die sollten jederzeit

erweiterbar, einfach und überall zu installieren sowie im Gegensatz zu

anderen industriellen Systemen erschwinglich und vom Anwender selbst

konfigurierbar sein. Folgerichtig entstand zunächst das nun über viele

Jahre bewährte und mittlerweile über 70 Komponenten umfassende

FS20-System und in dessen „Umfeld” die FHZ-Zentralen, das Warn- und

Meldesystem HMS sowie die Heizungssteuerungen der Reihe FHT und das

Zugangskontrollsystem KeyMatic. Der langjährige Erfolg dieser Systeme

gibt den Visionen der Vordenker recht, endlich gab es das

Jedermann-Haussteuerungs- System, das nicht für jede Änderung den

Fachhandwerker benötigt, selbst in der Mietwohnung, ohne Spuren zu

hinterlassen, installierbar. Auf diesem Erfolg aufbauend, entstand 2007

mit dem gleichen Systemgedanken die nächste Generation, das HomeMatic-

System – bidirektional, noch robuster, noch kommunikativer, aber auch

noch komplexer. Es belegt mit diesen Features auch ein anderes

Preissegment als das überaus preiswerte FS20-System. Und schon jetzt ist

auch Home-Matic ein Renner und findet sich bereits in hohen Stückzahlen

auch als Erst- und Komplettausstattung von Wohn- und Bürohäusern

wieder. Plötzlich sind so 30 Jahre rasanter Elektronikentwicklung herum –

mit der Rechenleistung nahezu jedes aktuellen prozessorgesteuerten

ELV-Gerätes wäre man in den 70ern bequem zum Mond geflogen … Und die 30

Jahre sind nicht spurlos vergangen, aus dem Firmengründer, damals

Student, ist heute ein AG-Vorstandschef mit Professorentitel geworden,

aus der Mini-Firma mit den Wurzeln im Elternhaus ein weltweit agierender

Elektronik- Produzent sowie eines der weltweit größten

Elektronik-Versandhäuser mit Dependancen in Deutschland, Österreich, der

Schweiz, den USA und China. Neben der Konsumgüterelektronik entstand

auch die Industriesparte mit Zeiterfassungs-, Zugangskontroll- und

Lagerlogistik-Systemen.

|

| Bild 3: Die neue Firmenzentrale in Leer |

Dem

Wirken der Entwicklungsabteilung wollen wir uns in den folgenden

Beiträgen einmal hautnah widmen und das Entstehen von

Elektronikprodukten von der Idee bis zum verkaufsfertigen Gerät

begleiten. Hirnschmalz für immer Neues

Die

Entwicklungsabteilung besteht aus immerhin über 50 Ingenieuren und

Technikern, sie entwickeln pro Jahr mehrere hundert neue

Elektronikgeräte – vom einfachen Bausatz für Elektronik-Einsteiger bis

hin zur Industrieelektronik. Mit den enormen Produktionskapazitäten der

neuen Fabrik in China, die über 1000 verschiedene Produkte jährlich in

riesigen Stückzahlen fertigen kann, ist die Zahl der neu auf den Markt

kommenden Produkte stetig steigend, unter anderem auch abzulesen an

ständigen Neuausschreibungen von Stellen für Entwicklungs- und

Applikationsingenieure. Demzufolge verkürzen sich auch die

Entwicklungszyklen ständig, weshalb heute bei den meisten Projekten

Spezialisierungen notwendig sind. So entwickelt der eine die Hardware,

während der Softwarespezialist sich der Programmierung der Firmware und

Anwendungssoftware widmet. Der Dritte beschäftigt sich mit dem

Gehäusedesign und der Konstruktion, ein hauseigenes Labor fertigt Hand-

und Erprobungsmuster. Eine ebenfalls hauseigene EMV-Abteilung sorgt

dafür, dass das fertige Produkt zum einen allen gesetzlichen (und auch

international unterschiedlichen) Vorschriften genügt, zum anderen so

betriebssicher ist, dass es weder andere Technik stört noch selbst, z.

B. durch elektromagnetische Einstrahlung, beeinträchtigt werden kann.

Für die Serienfertigung müssen Produktionsunterlagen erarbeitet,

gleichzeitig Bedienungsund Nachbauanleitungen geschrieben werden. Nahezu

alle dieser Schritte, außer der Massenproduktion, erfolgen am Standort

Leer. Hier bildet also die Entwicklungscrew mit all ihren, auch

peripheren Abteilungen und einigen externen Dienstleistern quasi das

Hirn des Konzerns.Von der Ideenliste ins Pflichtenheft

|

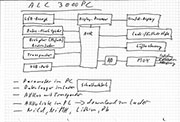

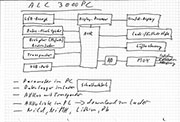

| Bild 4: Der typische Ideenzettel mit den allerersten Gedanken zu einem neuen Gerät |

|

| Bild 5: Auf der Entwicklerkonferenz werden Ideen diskutiert sowie die Fahrpläne für die einzelnen Entwicklungen festgelegt. |

Bereits

in dieser Phase trifft das Management die ersten Aussagen zur

Marktfähigkeit der anvisierten Projekte, es wird festgelegt, welche

Projekte wann im „ELVjournal“ detailliert veröffentlicht werden und

welche nicht. Die Marktfähigkeit ist für die meisten Produkte das

„Killer-Kriterium”, schließlich geht es nicht um Selbstverwirklichung im

Hobby, sondern ganz klar um Absatzchancen des Produkts im Markt – die

Frage „Wird es beim Kunden ankommen?” entscheidet alles. Deshalb sind

hier auch das Kunden-Feedback sowie die Erfahrungen der

Marketing-Abteilung gefragt, damit das mit viel Geld fertig entwickelte

und produzierte Gerät letztendlich nicht nach einem Vierteljahr im

Angebot vom Produktmanager den Status „Fertigung einstellen – Abverkauf”

erhält. Diesem Schicksal beugen aber auch die Ingenieure und Techniker

der Entwicklungsabteilung von sich aus vor, indem sie natürlich genau

mit der Ideenfindung den entsprechenden Markt und dessen Entwicklung

beobachten. Und oft wird ja auch nicht das Rad komplett neu erfunden,

schließlich lässt sich auch Bekanntes immer noch deutlich verbessern.

Nehmen wir als Beispiel das Radio-Modul RDS 100. Ein Eigenbau-Radio ist

ja an sich ein alter Hut, aber in dieser Form gab es eben noch keines.

Der Entwickler griff zu einem volldigitalen Konzept, wie man es heute

durchweg in hochwertigen Autoradios findet. Das sichert dem Anwender den

Nachbau und Einsatz ohne die sonst erforderlichen, aufwändigen

Abgleicharbeiten. Das superkompakte Format inklusive Stromversorgung und

Audio-Endstufe an Bord sucht seinesgleichen. Völlig neu ist das

Fernbedienkonzept, das eine komplette Fernbedienung von einem

FS20-Sender erlaubt. Dazu kommt ein modulares Konzept, das eine extrem

hohe Bandbreite an Einsatzfällen möglich macht. Insgesamt ein sorgfältig

durchdachtes, pfiffiges Bausatz-Gerät, das bisher sehr viele Käufer

fand – ergo haben Entwickler und Management in ihren Visionen richtig

gelegen!

|

| Bild

6: Im Pflichtenheft ist das Gesamtkonzept für eine Entwicklung sehr

detailliert zusammengefasst, es ist die Leitlinie für alle an der

Entwicklung beteiligten Personen. |

|

| Bild 7: Nach der Entwicklerkonferenz geht es an die Schaltungsentwicklung |

|

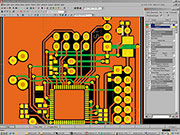

| Bild 8: Im technischen Layout wird der Schaltplan in ein Platinenlayout umgesetzt. |

|

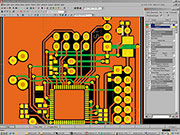

| Bild 9: Die Platinenlayouts entstehen mit einem hochmodernen E-CAD-System. |

|

| Bild 10: Auch die Unterlagen zu Standardgehäusen entstehen im technischen Layout. |

Welche

Entwicklung dieses Gebiet in den letzten 30 Jahren genommen hat, zeigt

der Vergleich einer Platinenfolie aus dem ersten „ELVjournal“, die 1978

entstand, mit einer aktuellen aus dem Jahr 2007 (Abbildung 11).

|

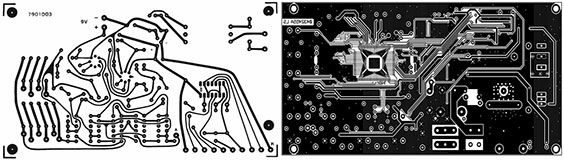

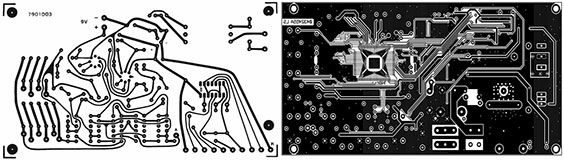

| Bild

11: Zwischen der Platinenzeichnung von 1978 (links) und der von 2007

(rechts) liegen fast 30 Jahre Entwicklung in der Technologie der

Platinenherstellung. Während früher Platinen quasi von Hand gezeichnet

wurden, kommt man heute ohne hochentwickelte PC-Programme nicht mehr

aus, zumal heute auch zahlreiche EMV-Vorschriften zu beachten sind. |

Moderne

Bauteile, aktuelle EMV-Anforderungen, hohe Taktfrequenzen und andere

Einflussfaktoren haben die Kunst des Platinen-Layoutens grundlegend

verändert. Solche Platinenlayouts sind, auch wenn die Folien nach wie

vor per Download jedem zur Verfügung stehen, kaum noch in „Heimarbeit”

in eine nutzbare Platine zu verwandeln.

Schließlich entstehen in der

Technik-Layout-Abteilung ebenfalls gleich, sofern das Projekt

veröffentlicht werden soll, weitgehend alle Grafiken für den

entsprechenden Artikel im „ELVjournal“.

Alle Unterlagen, die so nach

und nach entstehen, werden als Projekt im Intranet der Firma abgelegt,

so dass jeder Berechtigte darauf zugreifen kann.

Die Arbeit des

Entwicklers ist aber hier noch lange nicht beendet, im nächsten Teil

unserer Serie nimmt das Projekt erste Formen an, hier kommen u. a. auch

Konstrukteure und Designer ins Spiel.

Fachbeitrag als PDF-Download herunterladen

Inhalt

Sie erhalten den Artikel in 1 Version:

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)

Sie erhalten folgende Artikel:

- Inside ELV – oder wie Qualität entsteht Teil 1/6

| weitere Fachbeiträge | Foren | |

Hinterlassen Sie einen Kommentar:

Videos

Videos

Foren

Foren

Technik-News

Technik-News

Wissen

Wissen

Fachbeiträge

Fachbeiträge

Fachmagazin & Abo

Fachmagazin & Abo

als PDF (4 Seiten)

als PDF (4 Seiten)